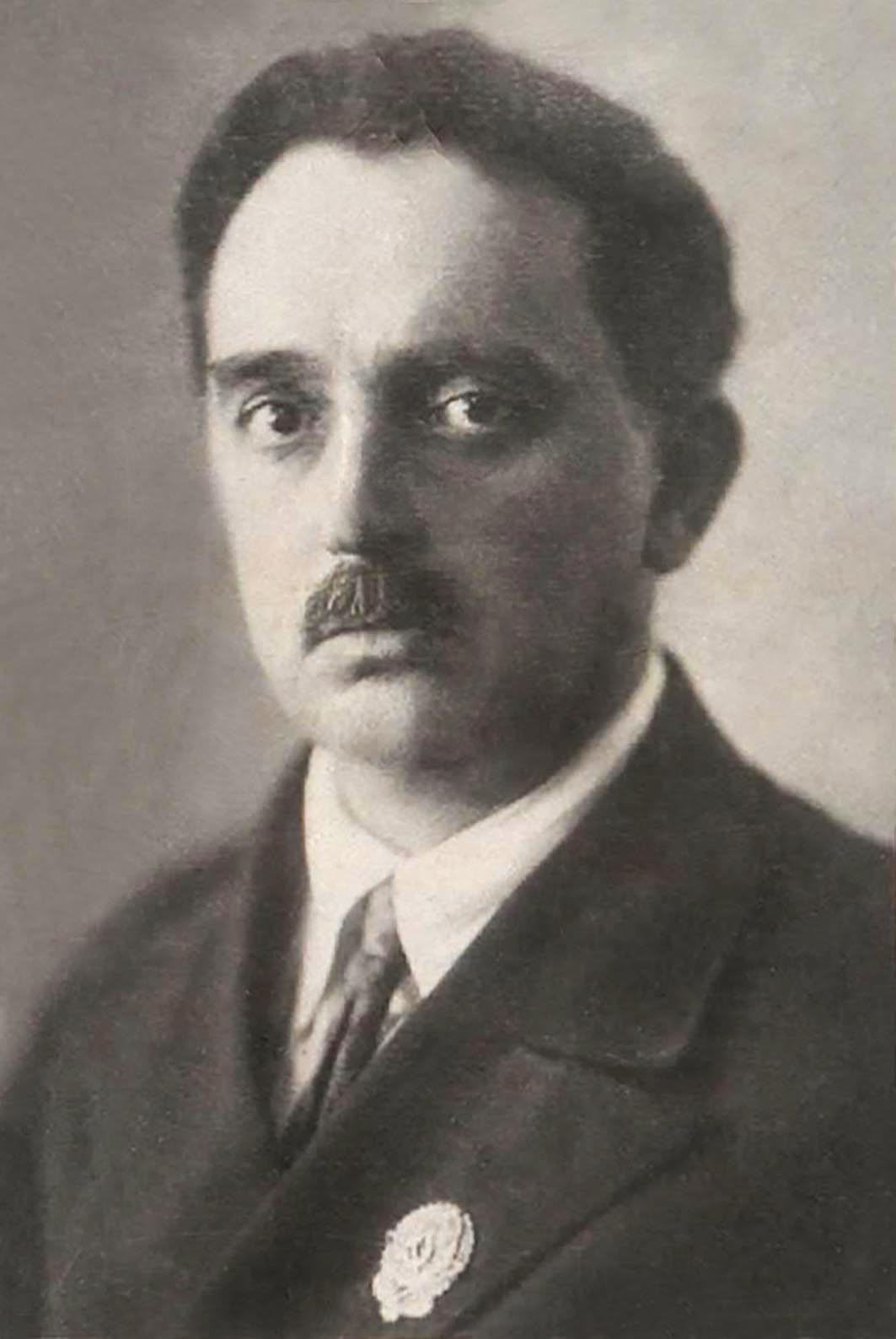

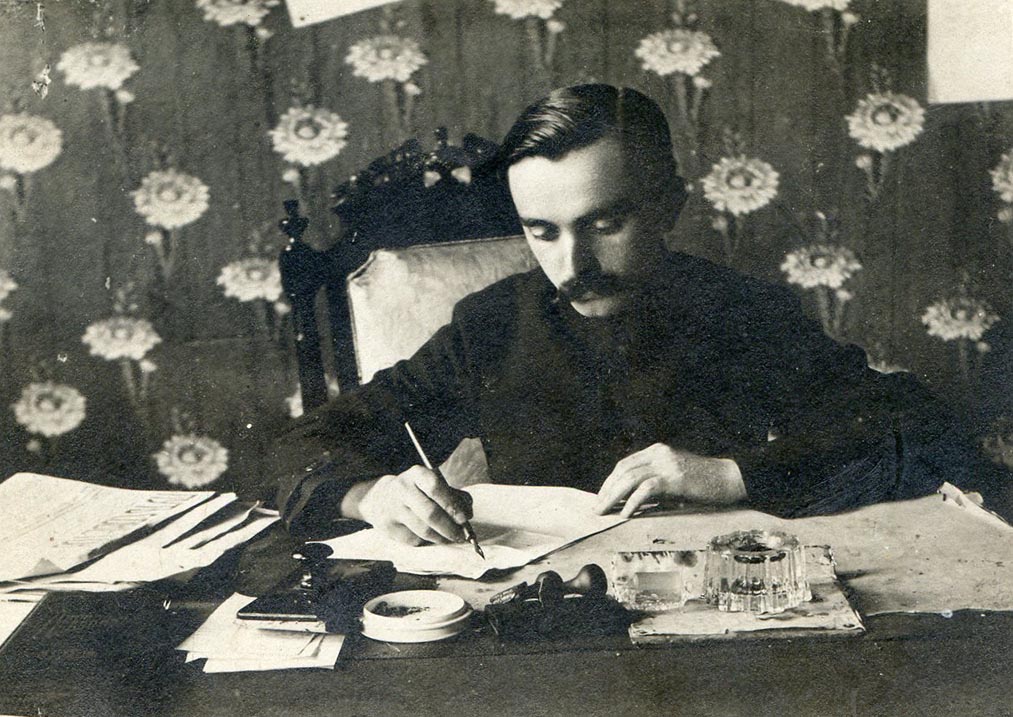

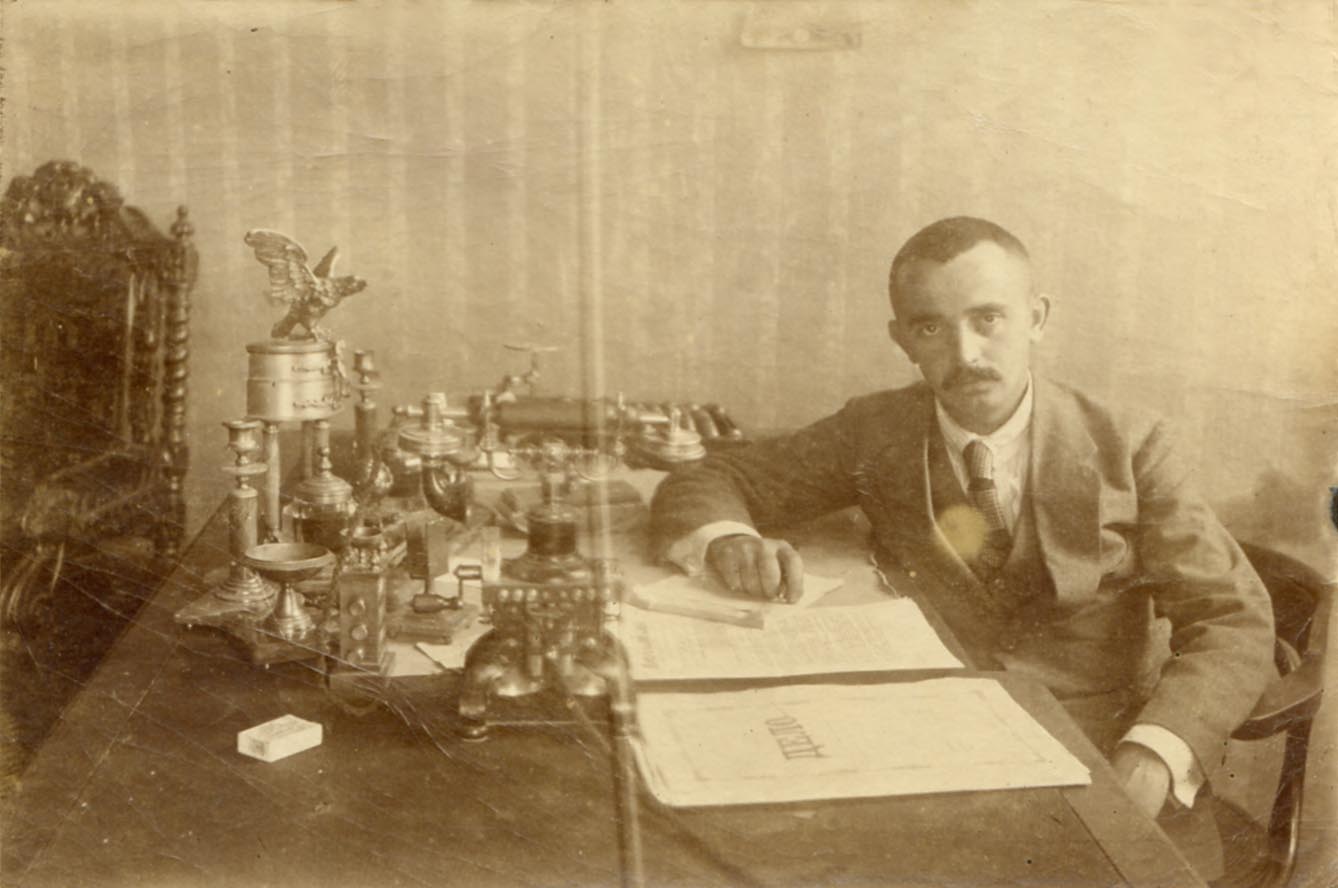

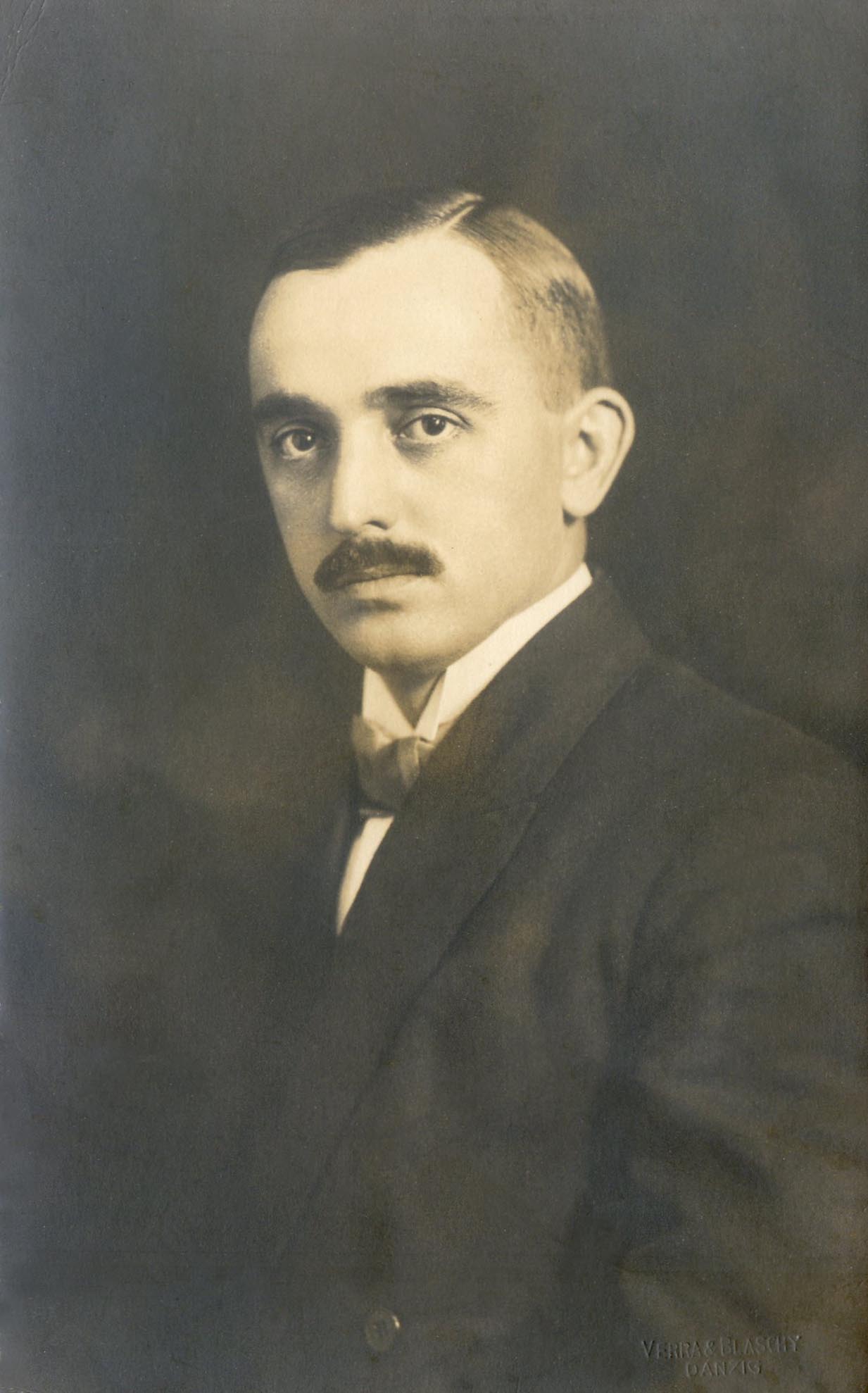

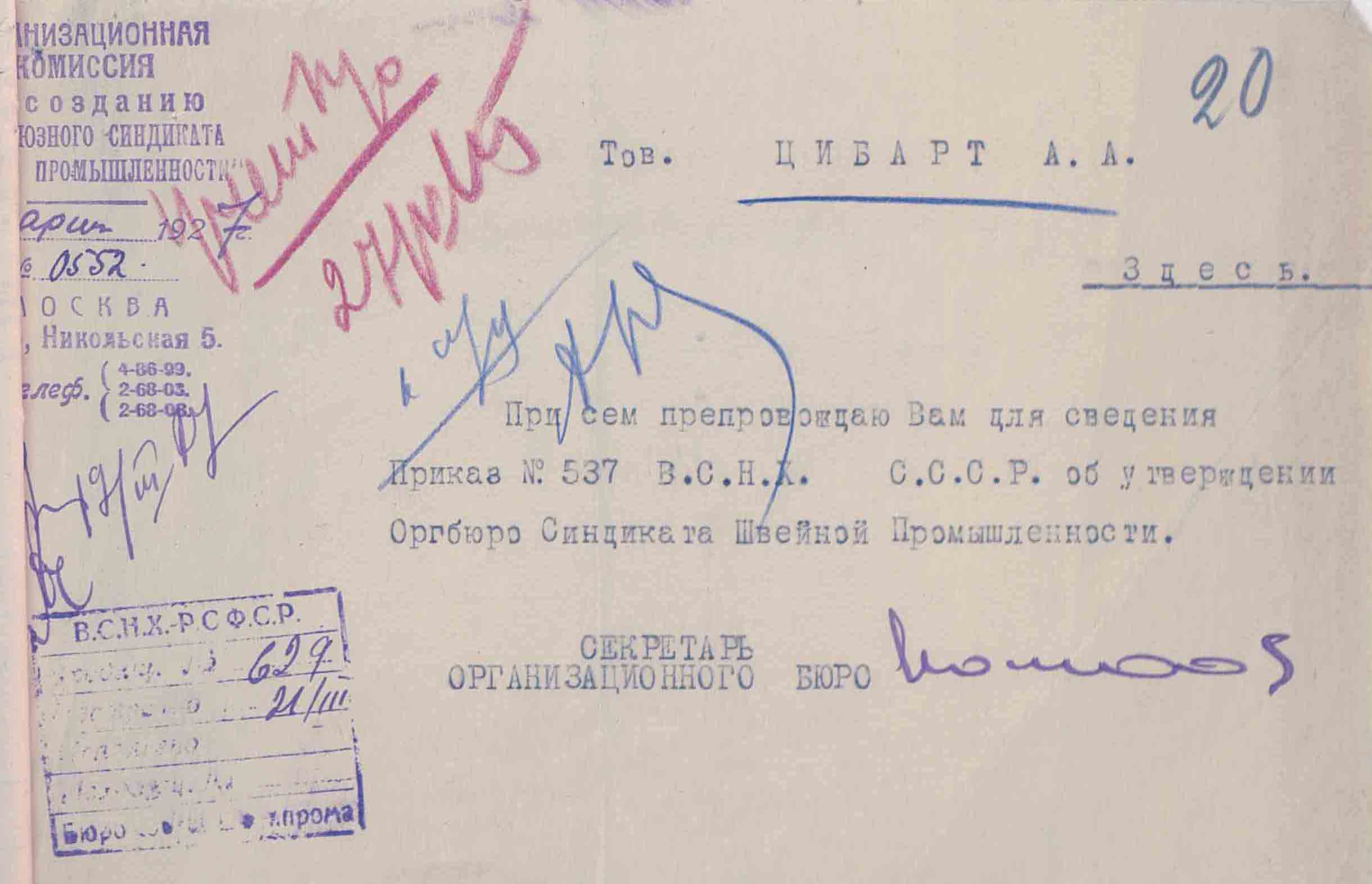

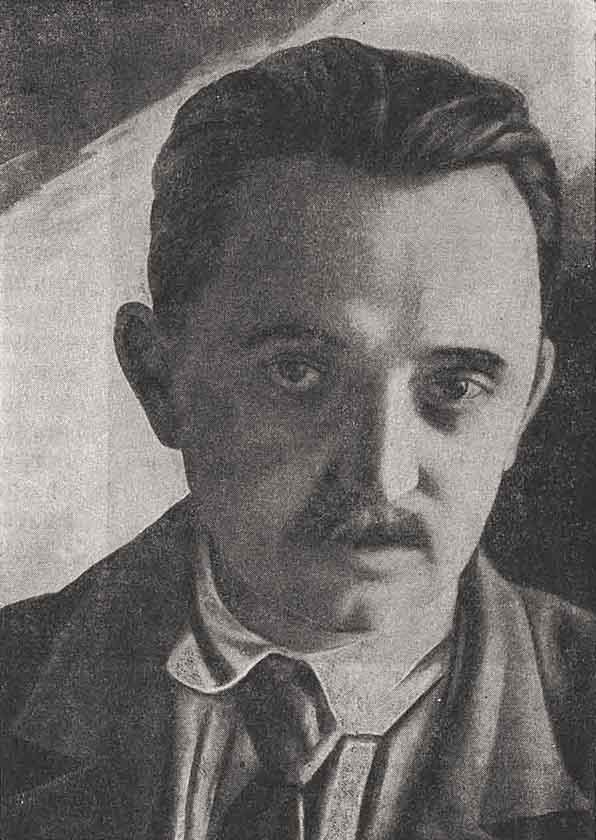

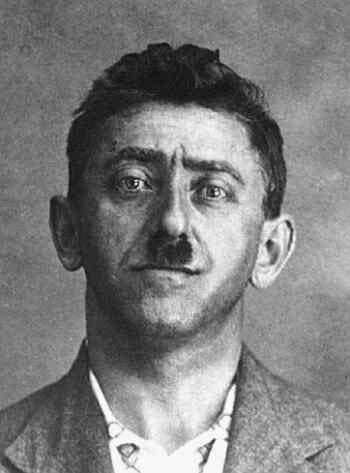

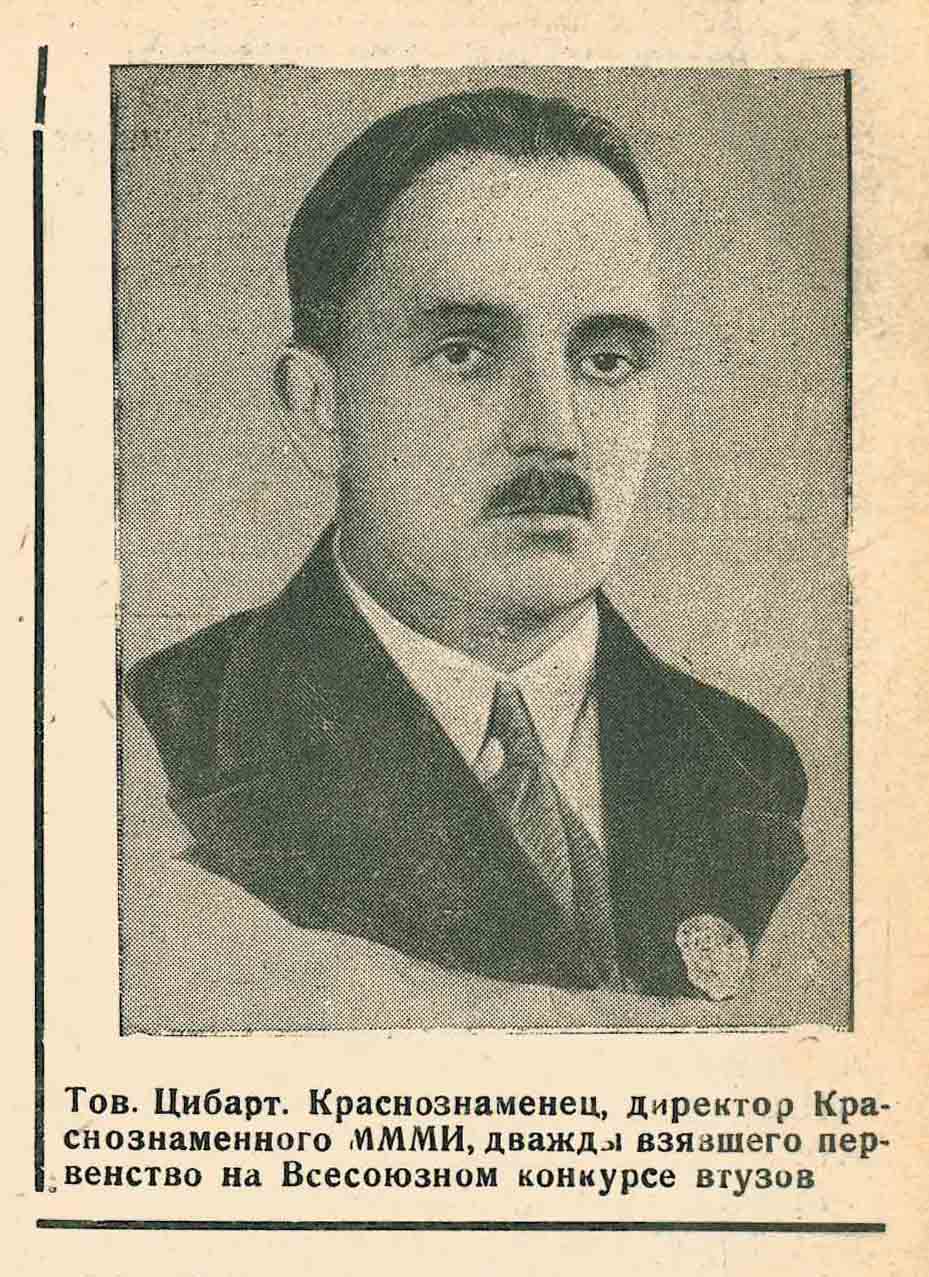

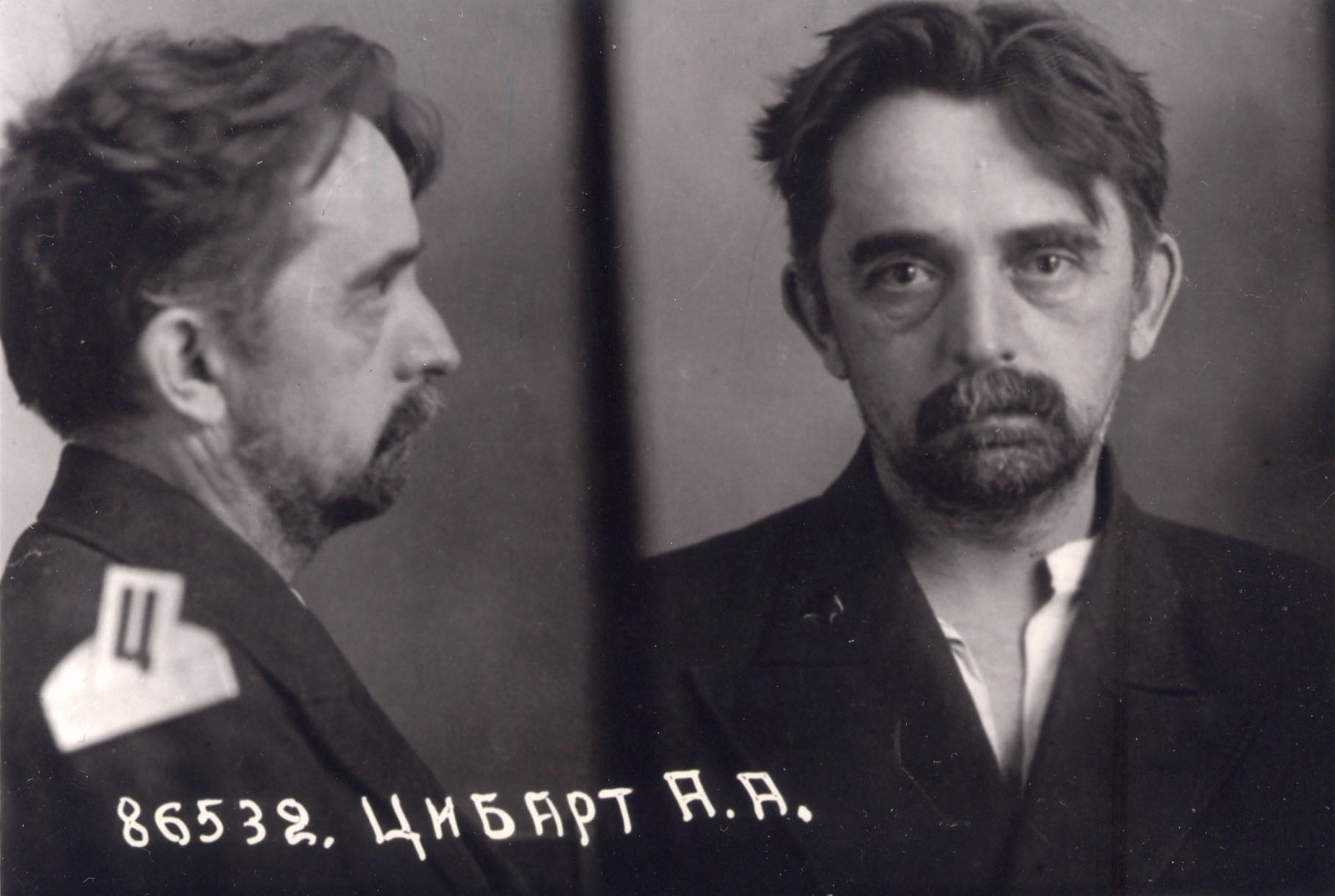

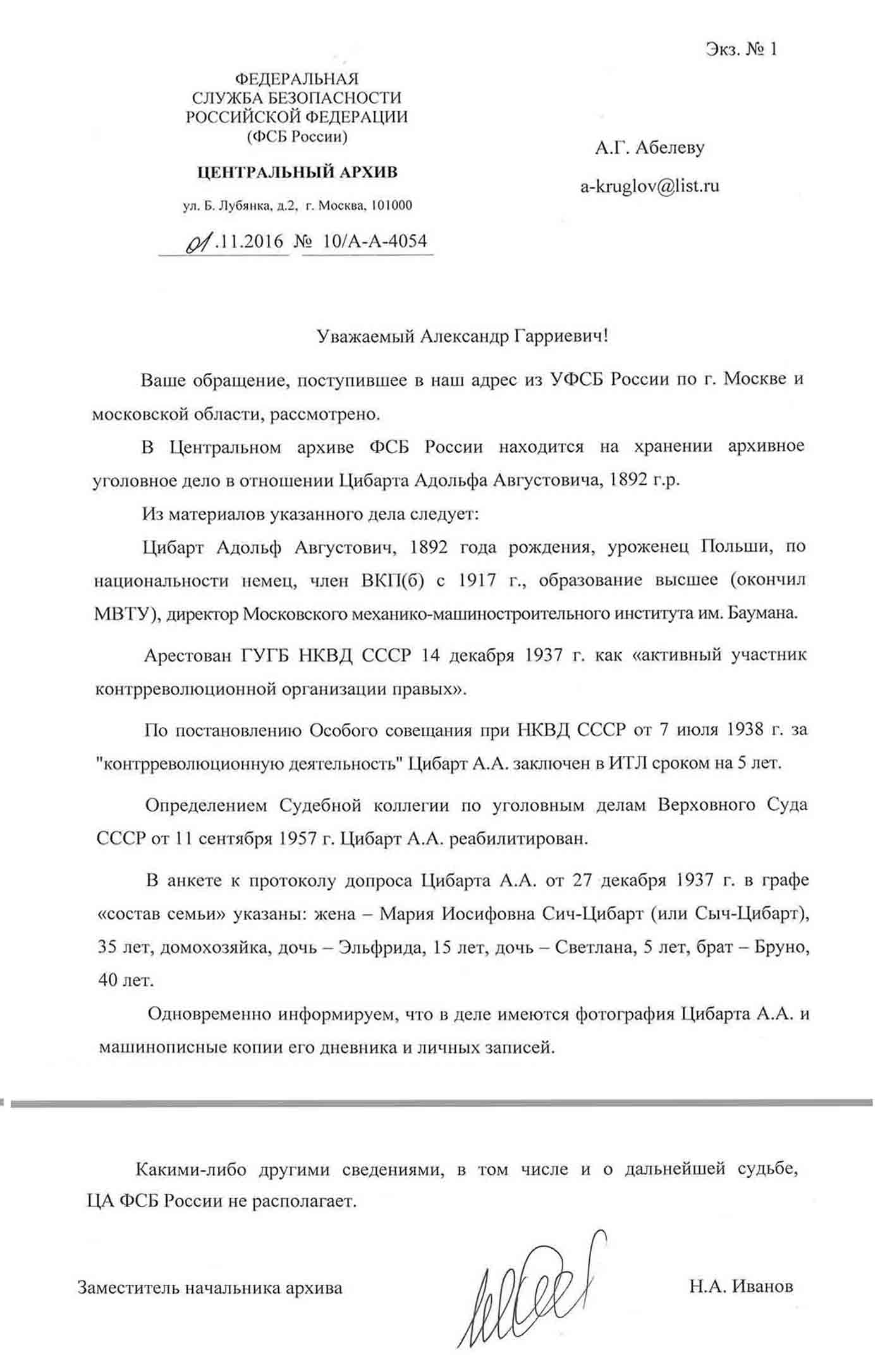

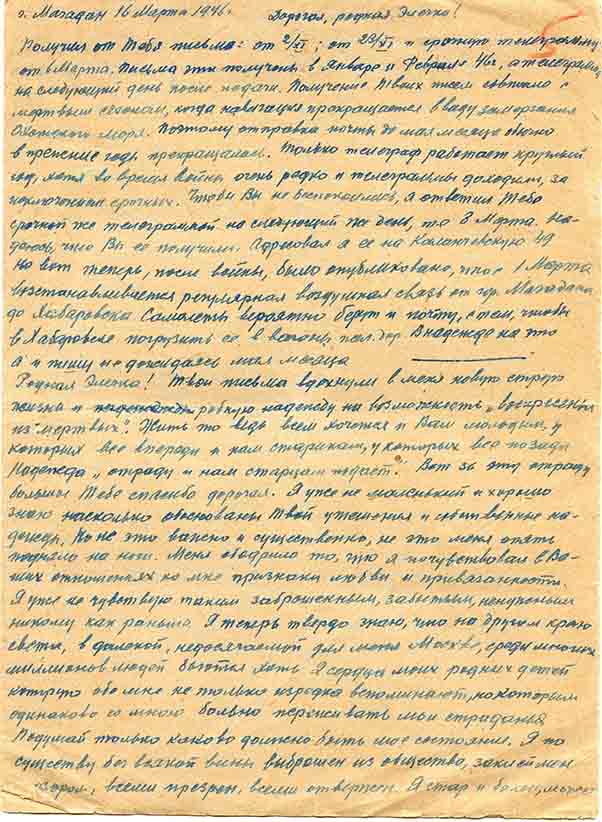

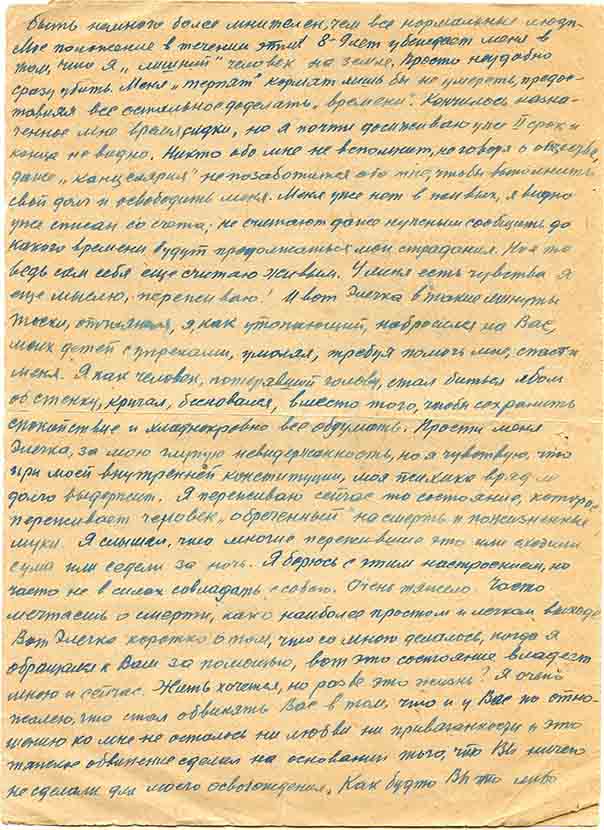

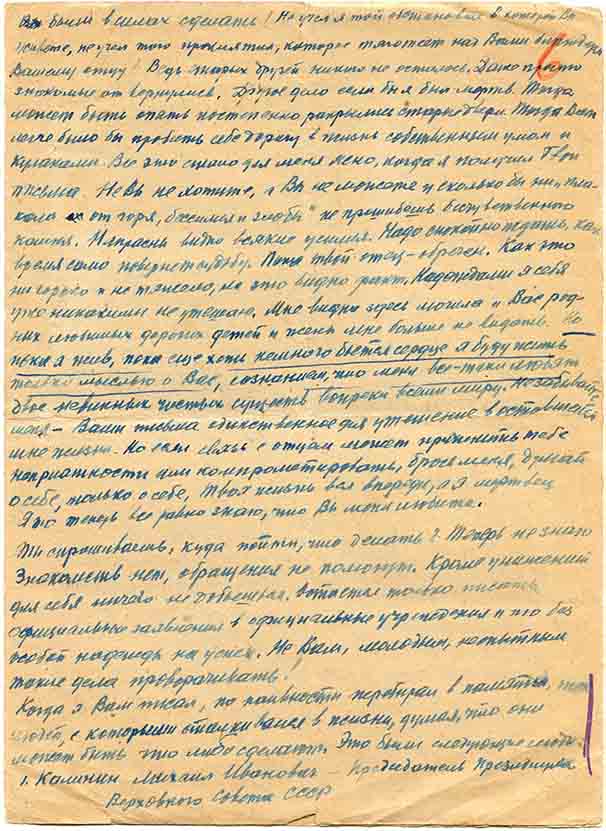

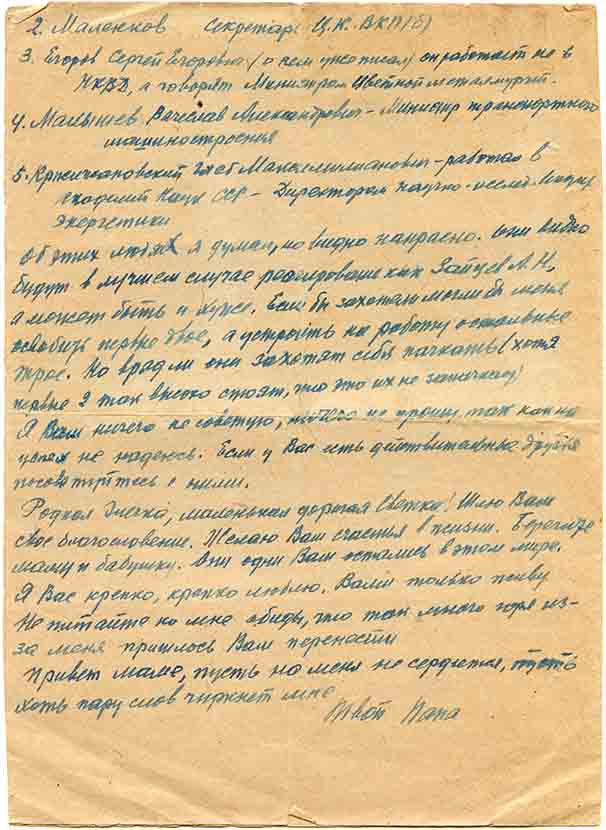

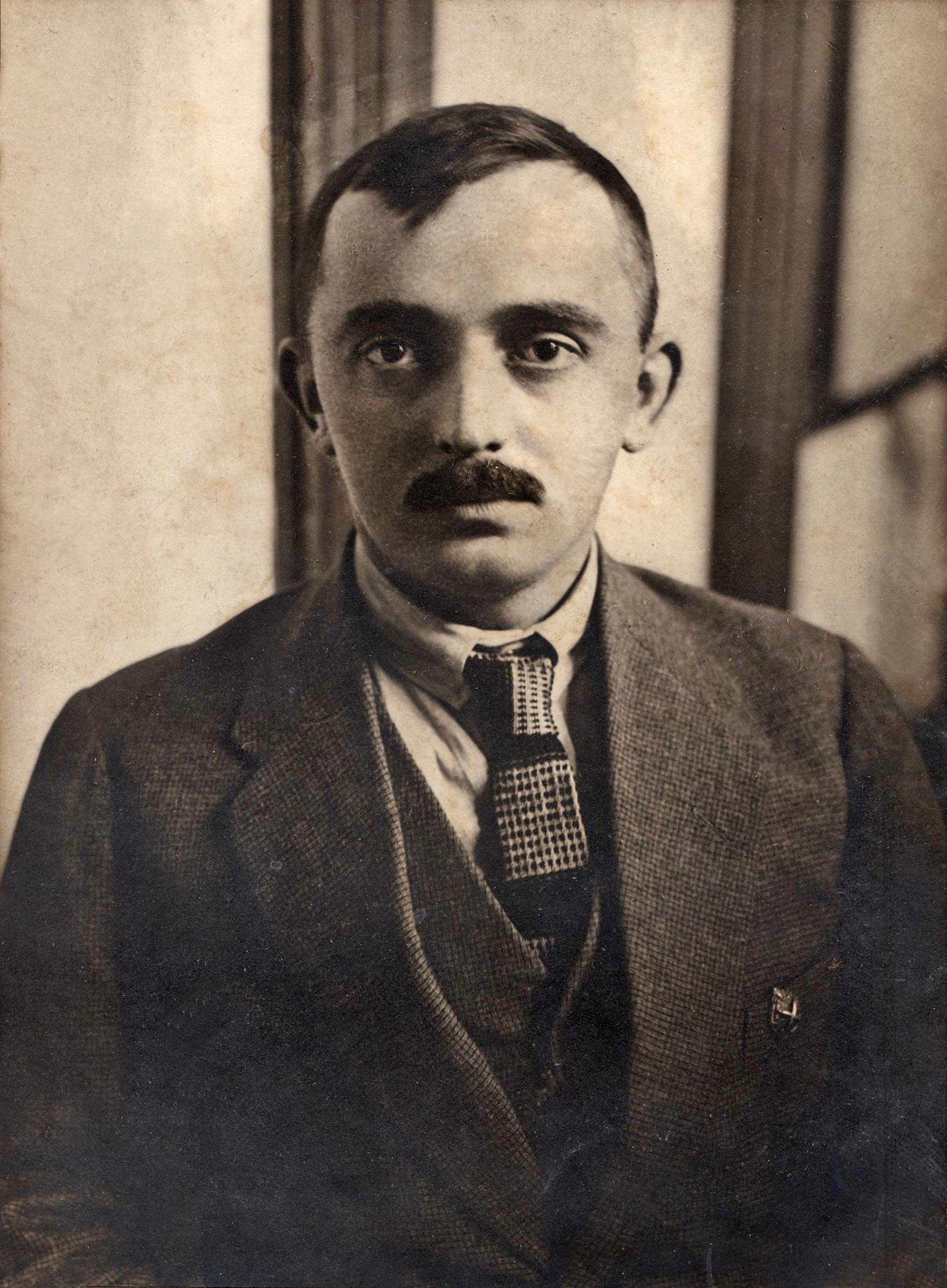

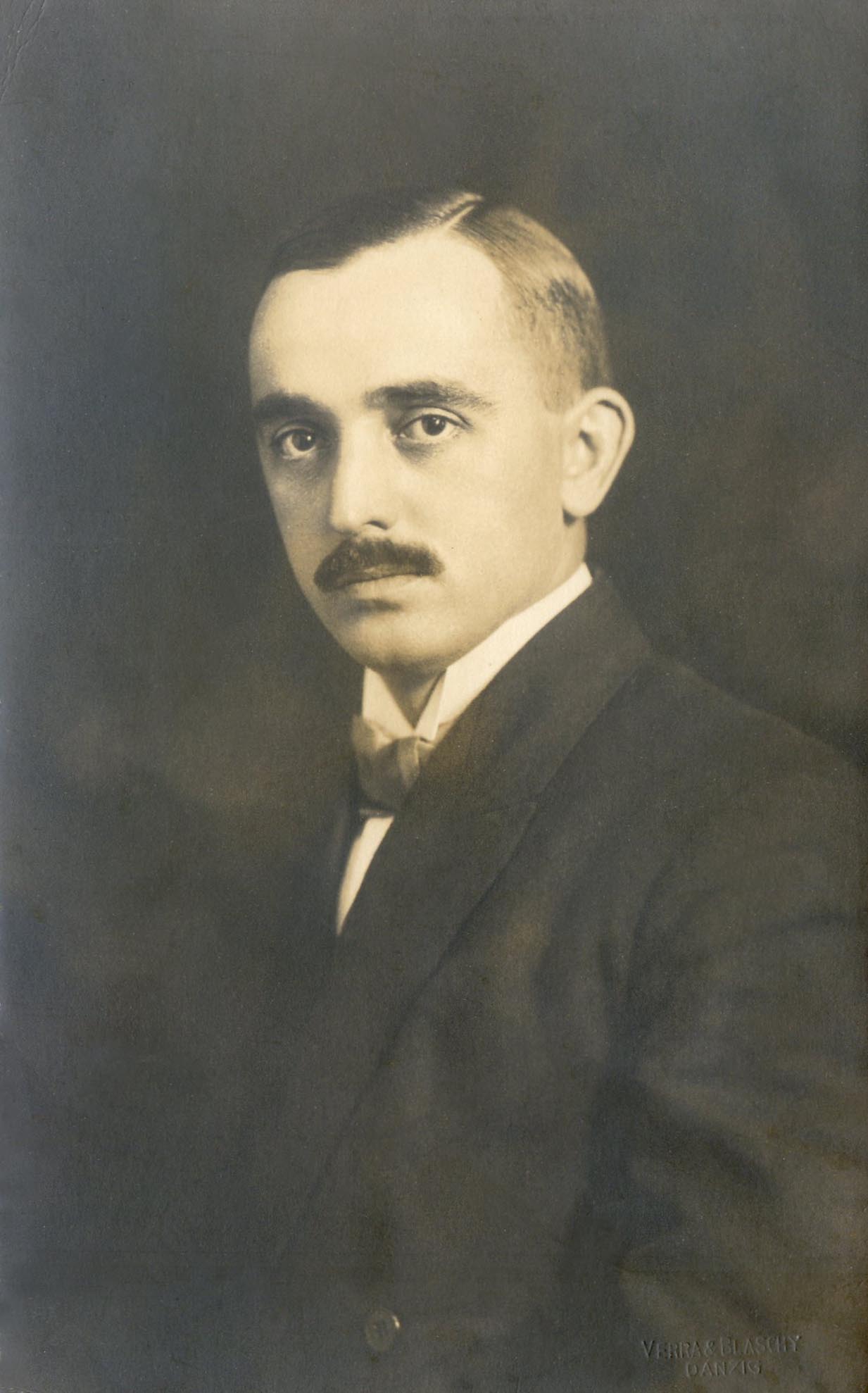

Адольф Августович Цибарт

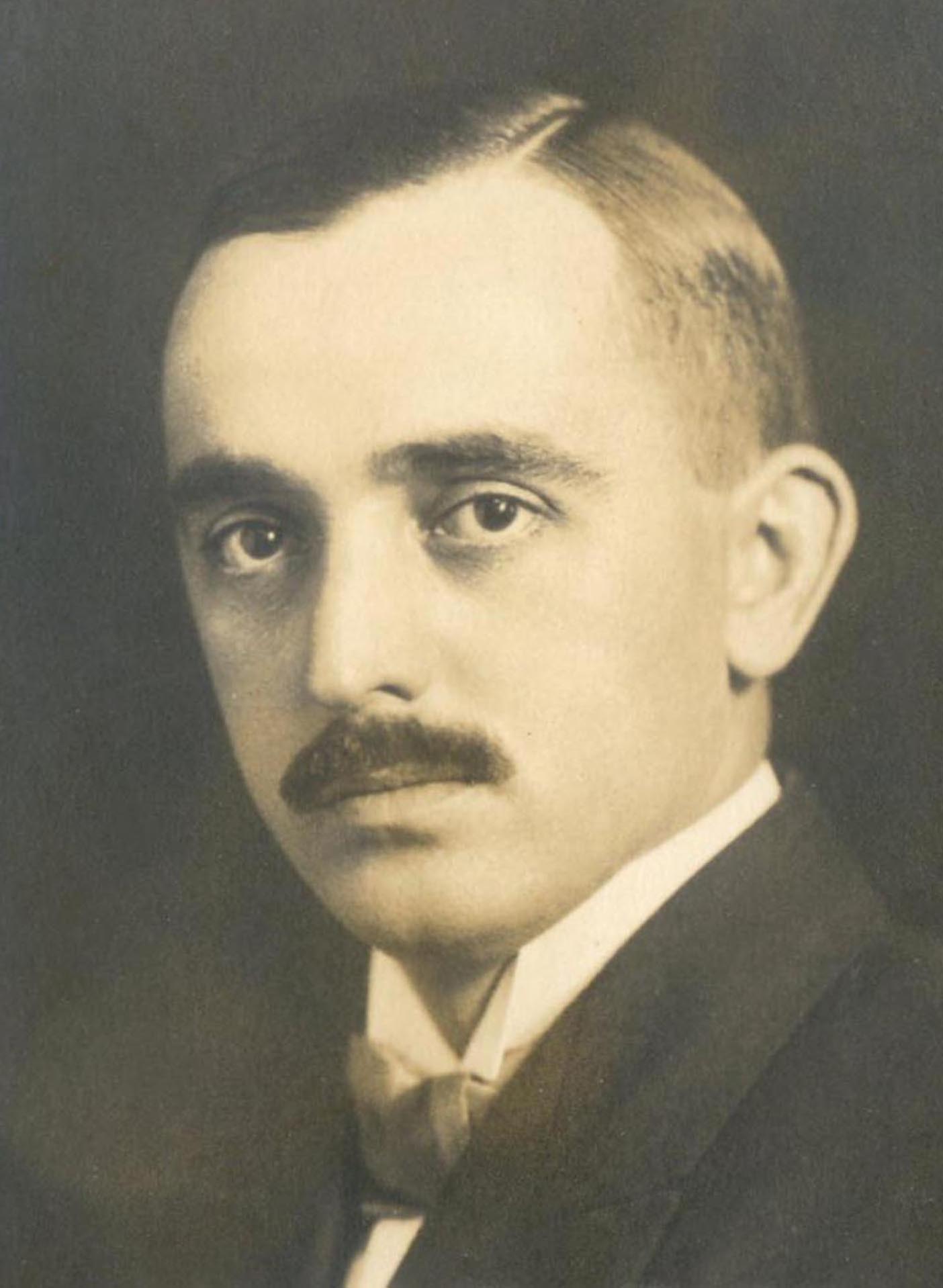

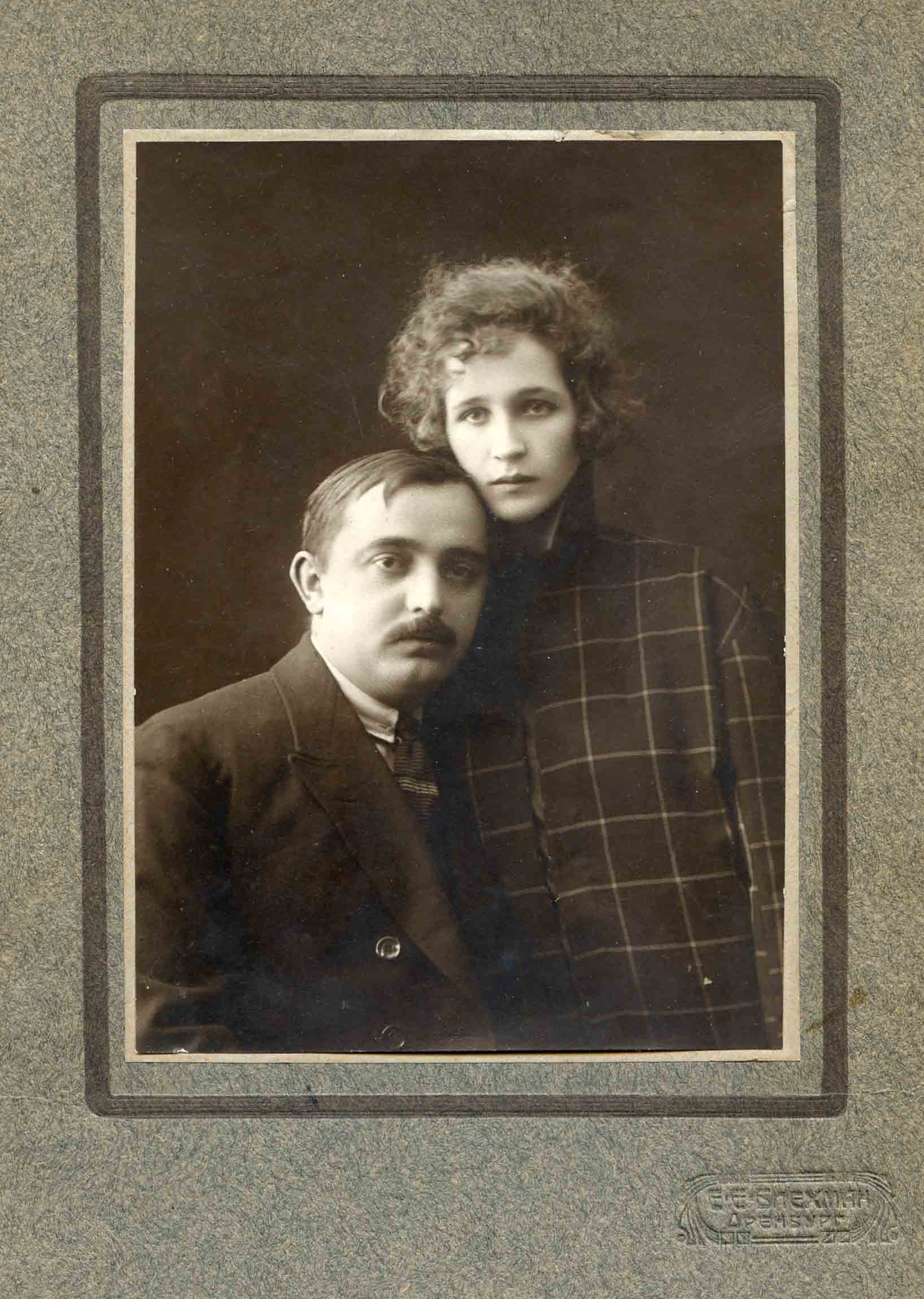

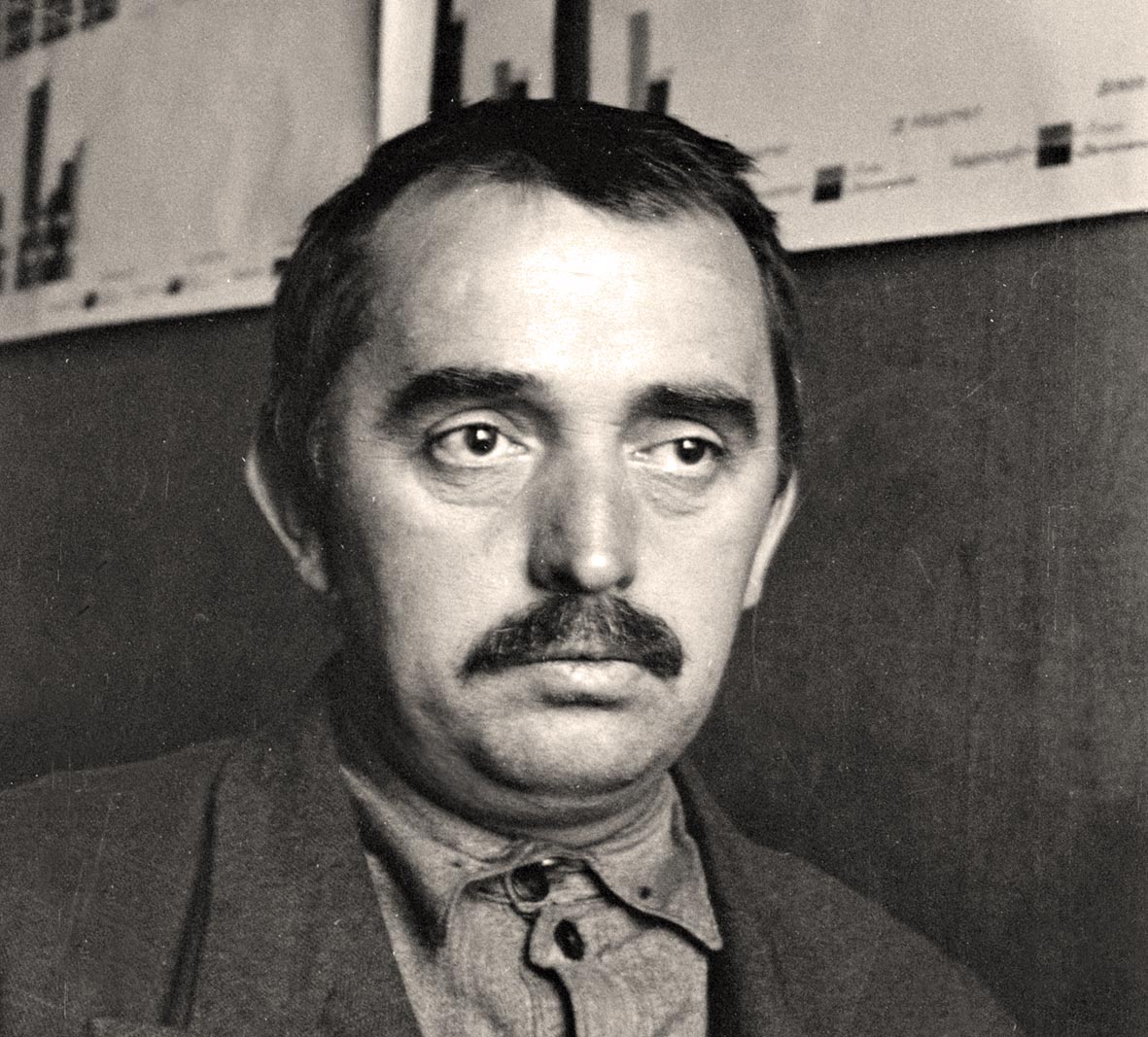

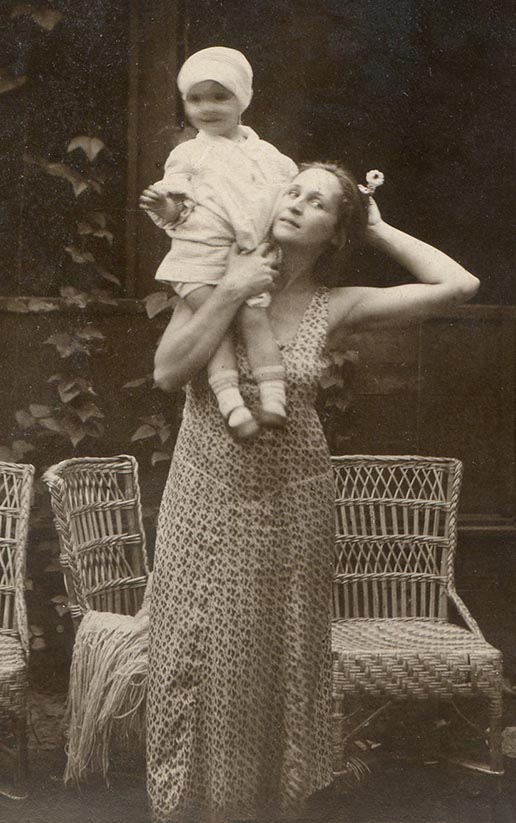

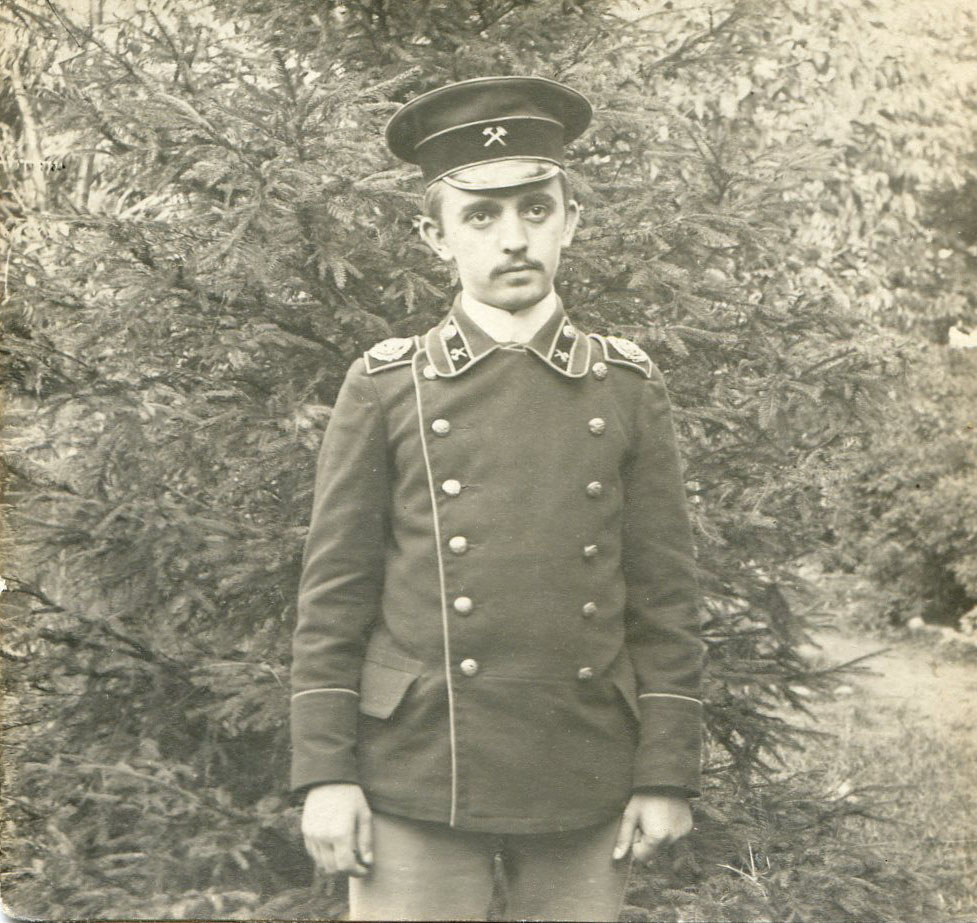

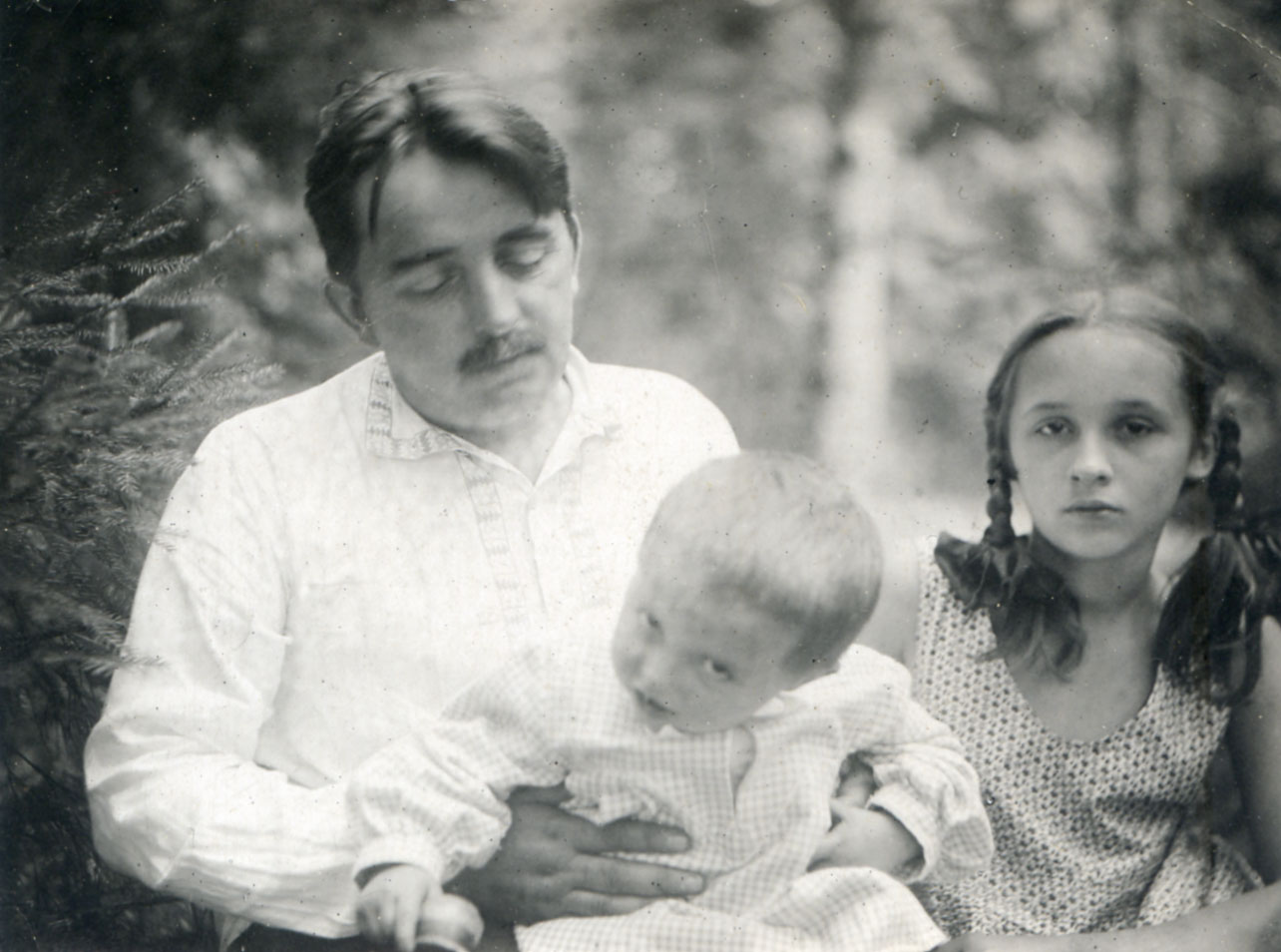

(фото: август 1922 – февраль 1923, Данциг)

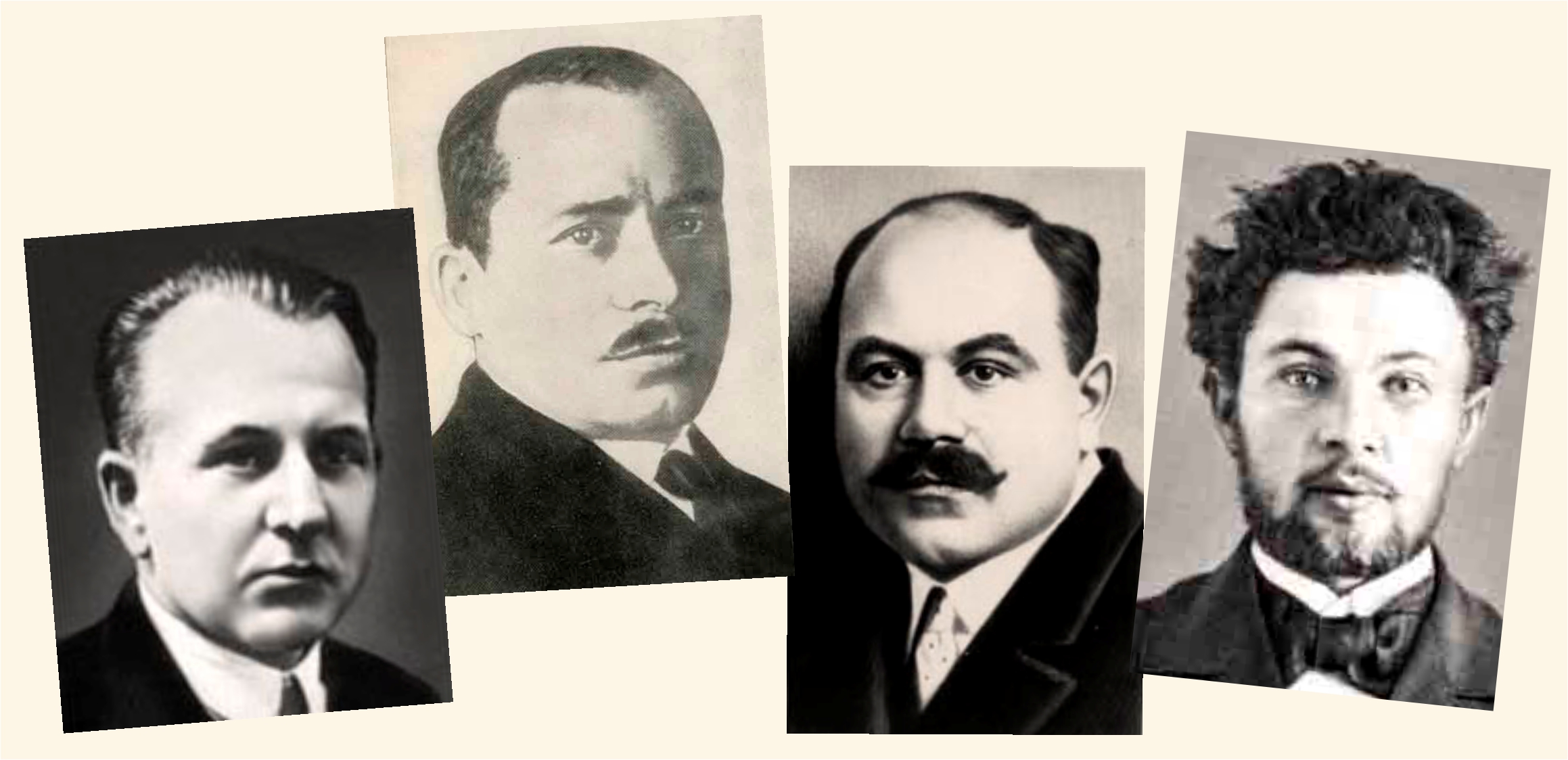

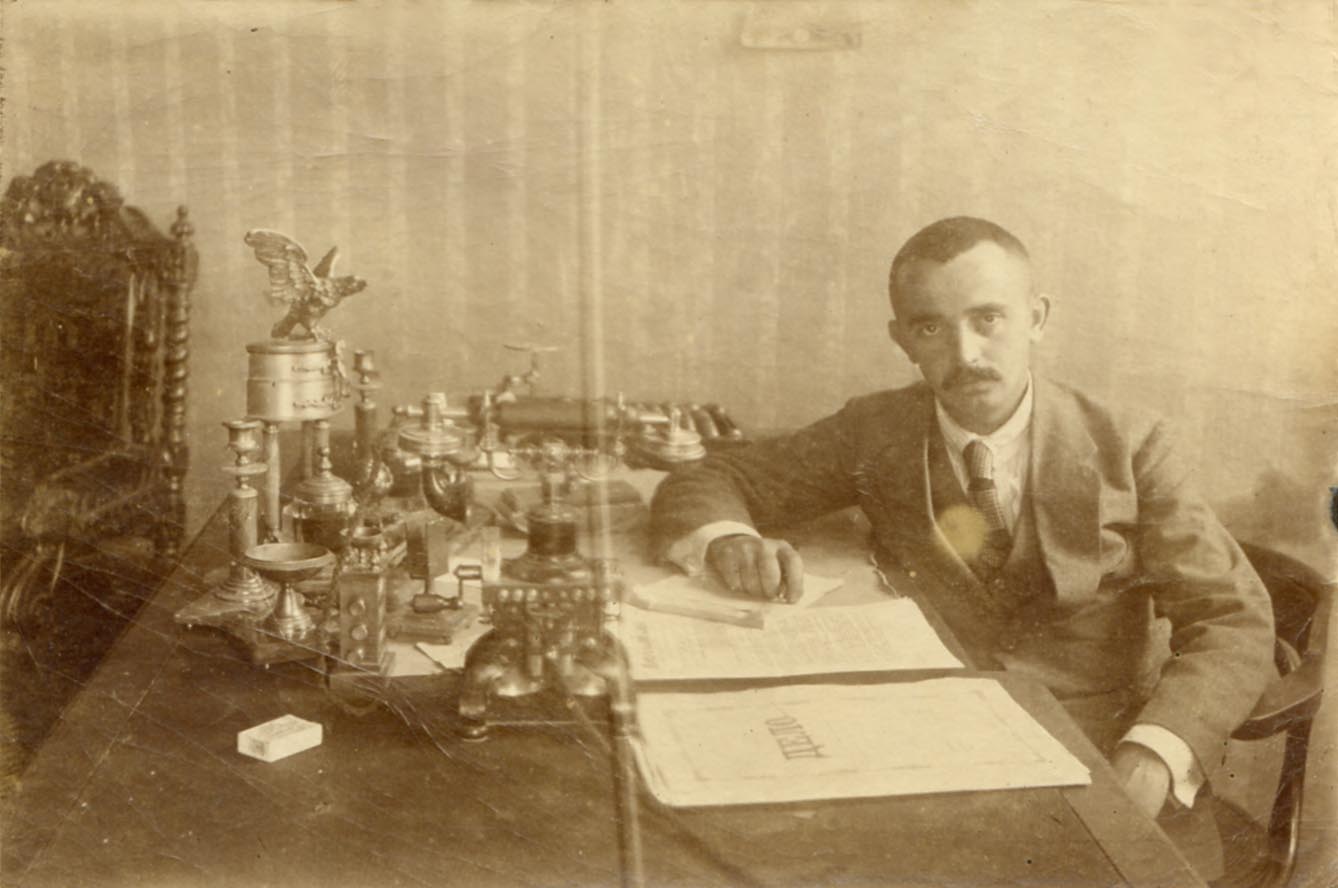

Адольф Августович Цибарт

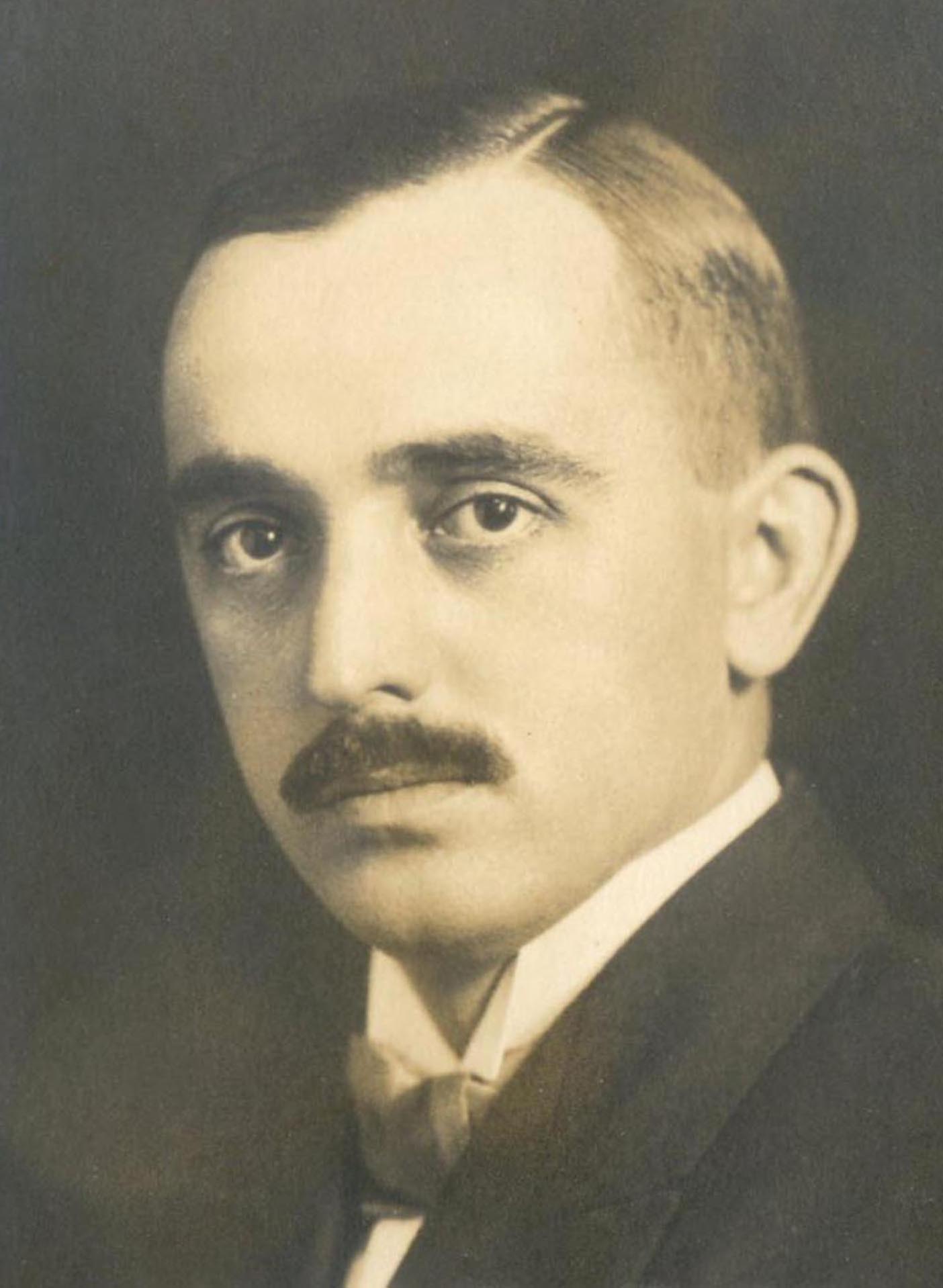

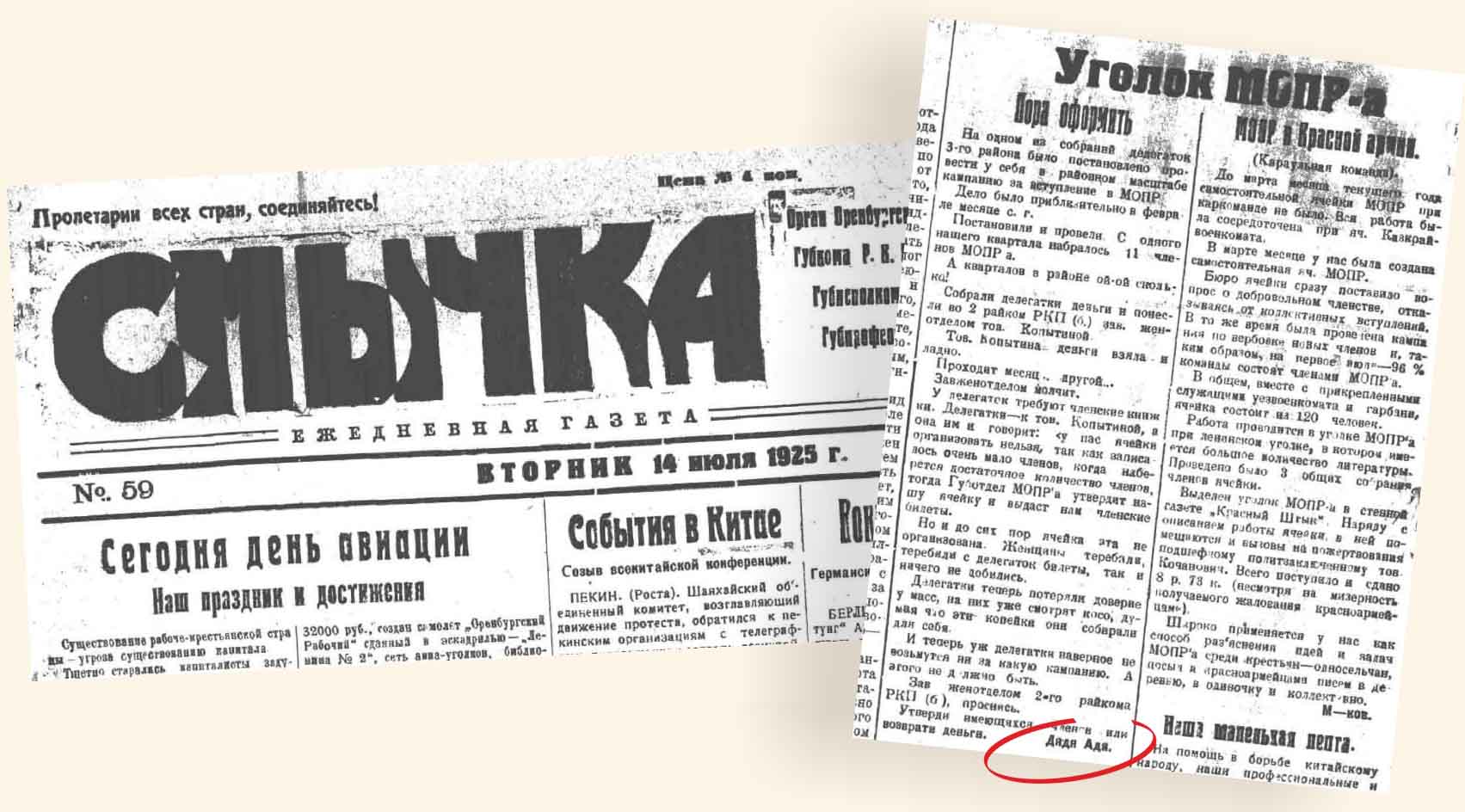

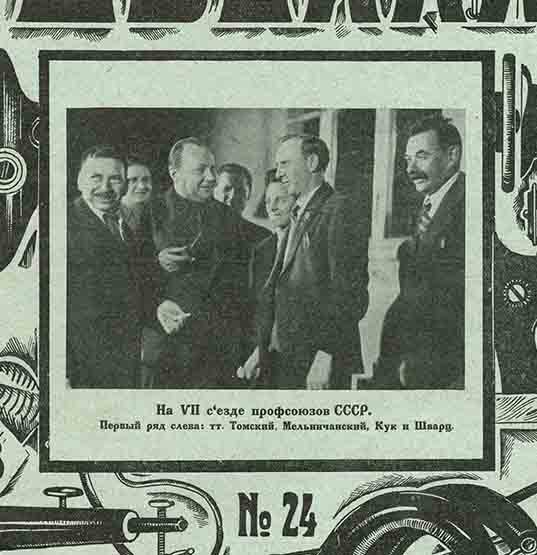

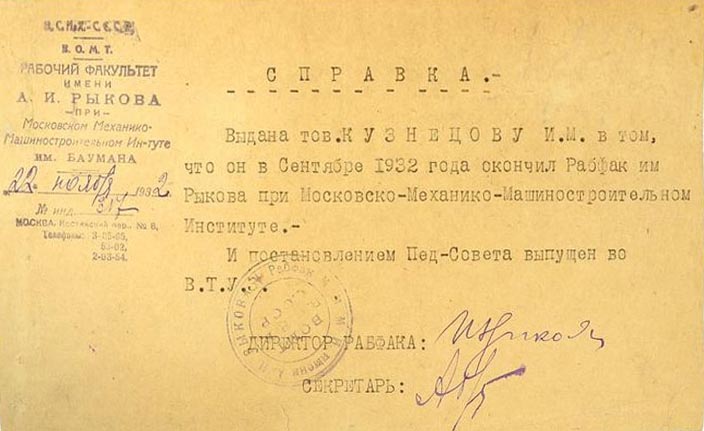

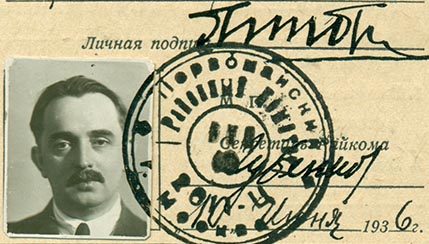

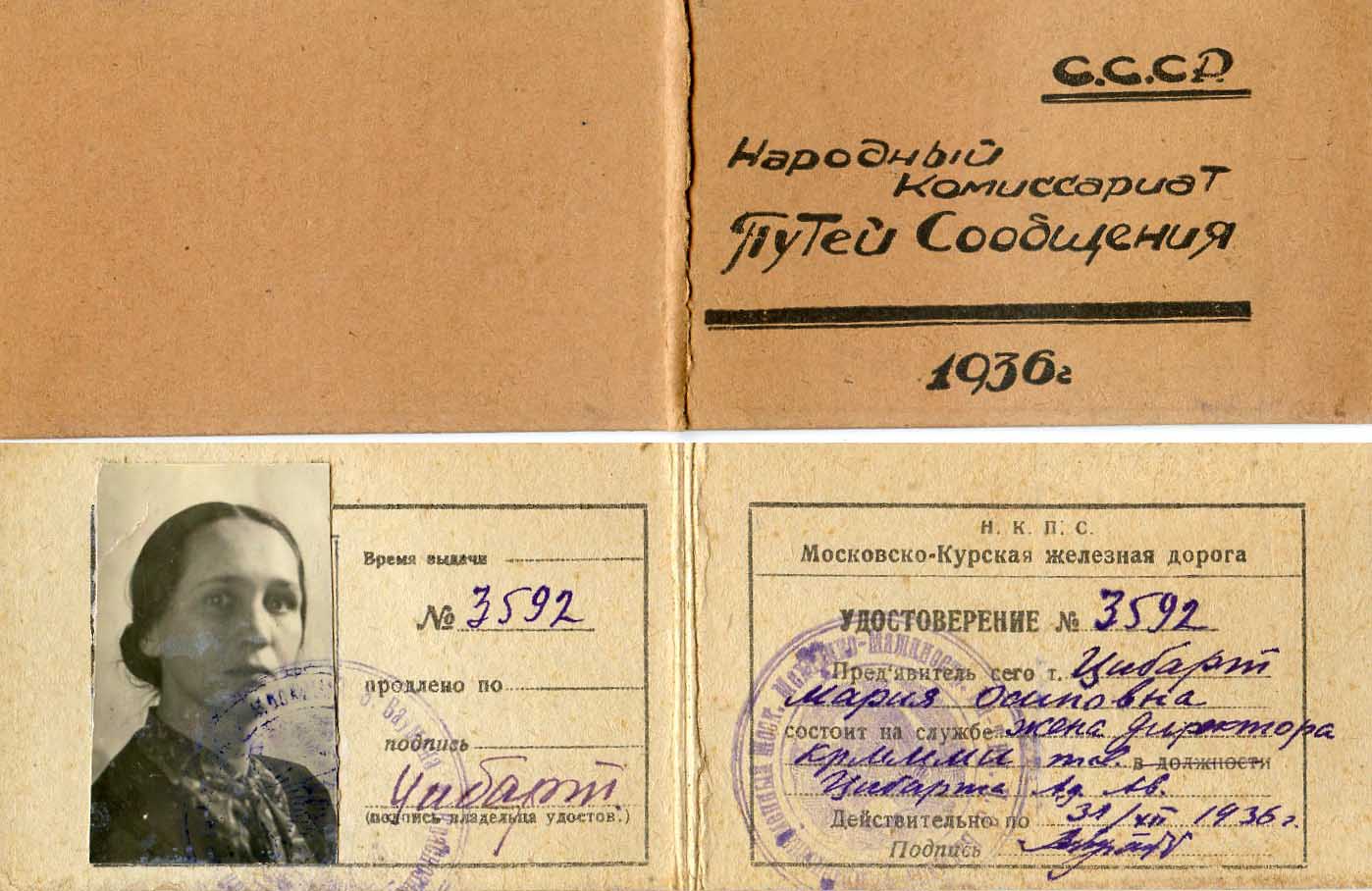

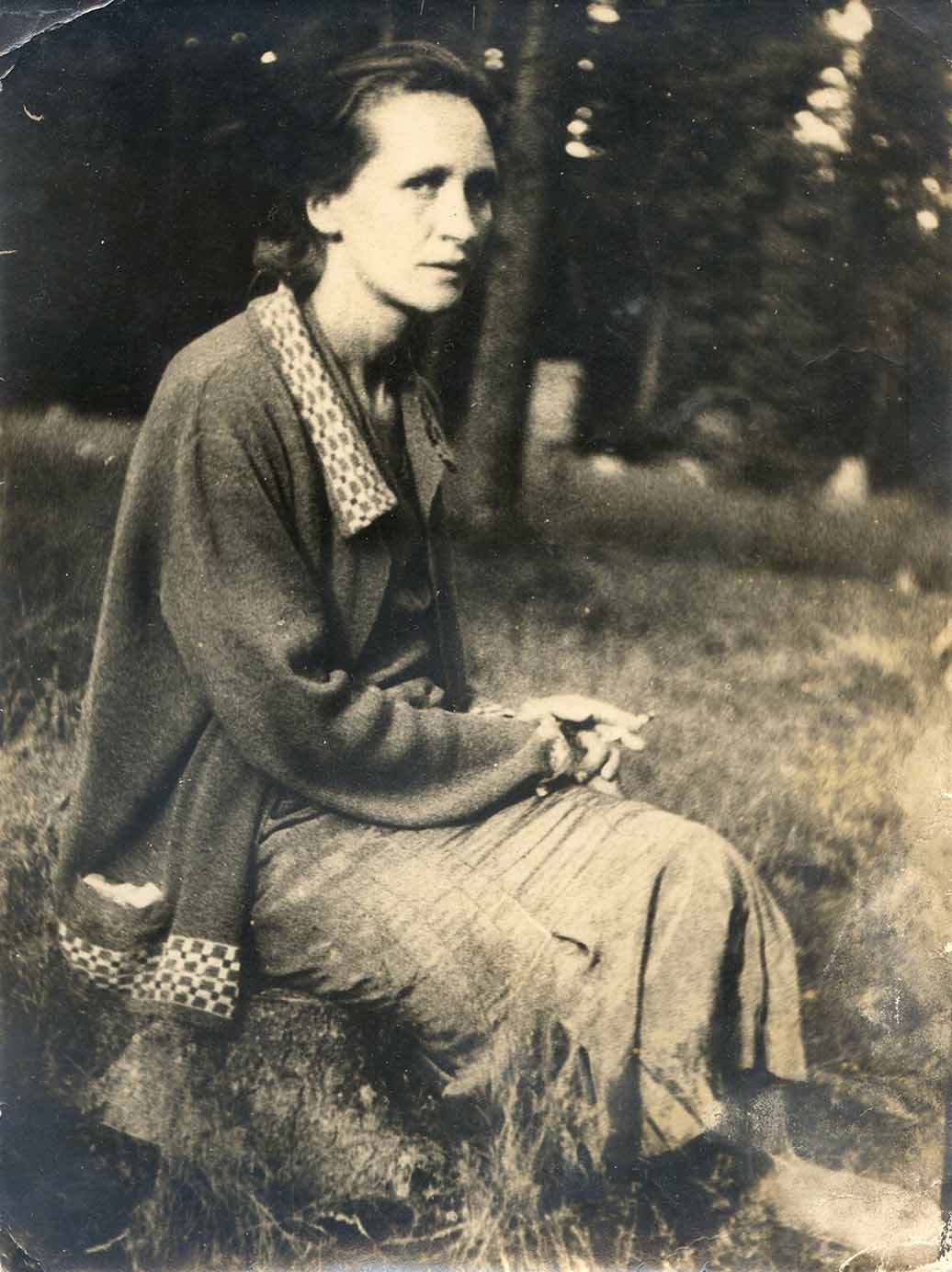

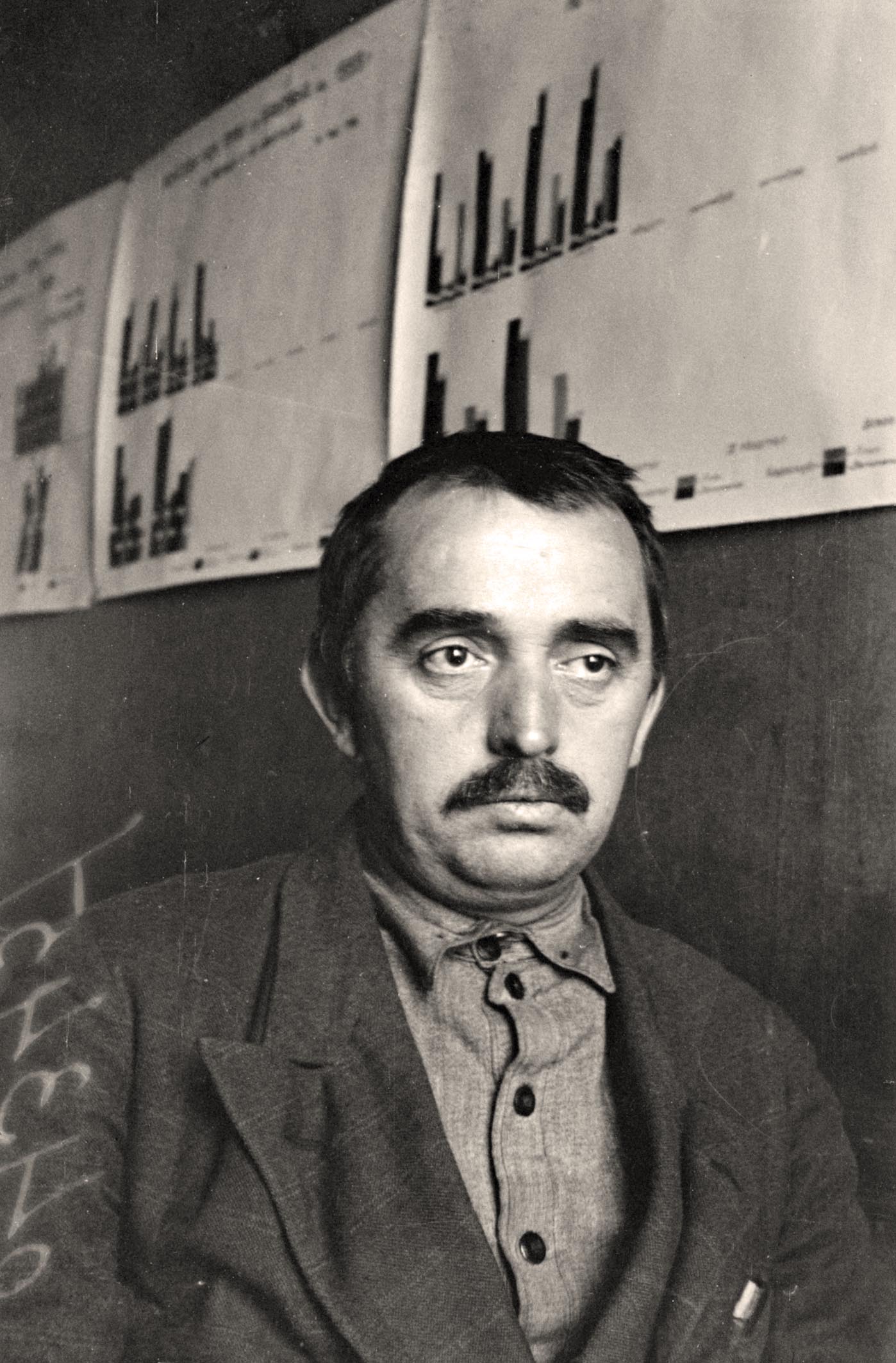

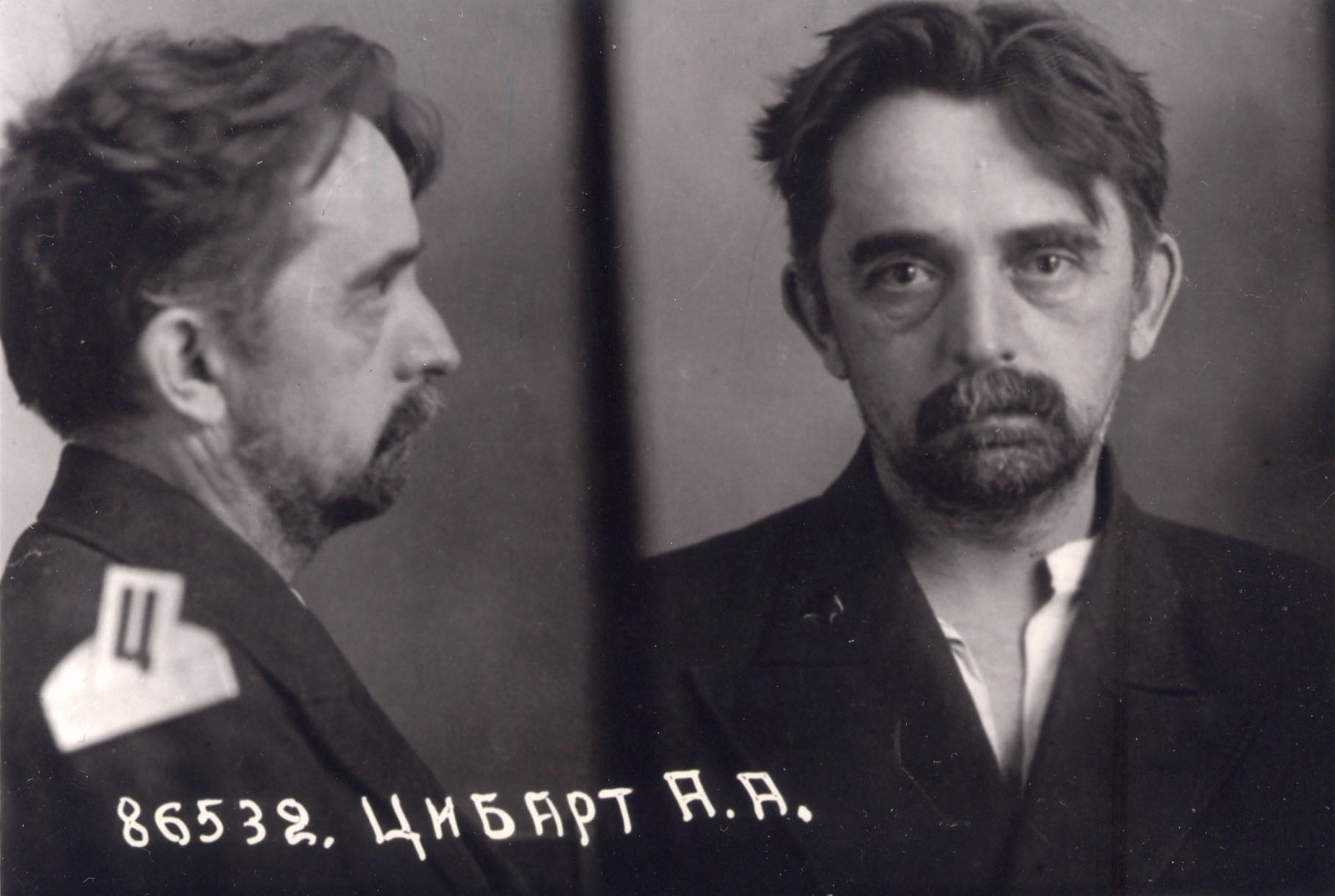

(слева: Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г.; справа: фото ноябрь 1933 – июнь 1935, Москва)

Последние добавления / правки внесены 25 января 2026 г.

Дождитесь полной загрузки страницы (3,3 мб), чтобы заработала навигация

Благодарю зав. архивом "Мемориала"* А.Г. Козлову за точные инструкции по обращениям в архивы ФСБ и МВД (Москвы и Магадана),

а также постоянных участников форума "Всероссийское генеалогическое древо", консультировавших меня по другим архивам,

сотрудников архивов ЦА ФСБ России, ГАРФ, РГАСПИ, ЦГАМ, ГАМО, Магаданского областного краеведческого музея и других.

Особая благодарность вед. архивисту Государственного архива Магаданской области Галине Юрьевне Зеленской, директору ГАМО Н.Б. Применко, а также зам. нач. Магаданского областного краеведческого музея по науке Светлане Владимировне Будниковой

Благодарен директору Музея МГТУ им. Баумана Галине Алексеевне Базанчук и всем сотрудникам Музея.

Благодарен Ивану Иванову, предоставившему мне возможность пользоваться его коллекцией сканов по истории МГТУ им. Баумана из архивных и библиотечных фондов

Благодарен библиографу Отдела редких книг библиотеки МГТУ им. Баумана Э. Наумовой.

Большая помощь в поиске книг оказана мне Александром К. knigi.ishem@yandex.ru

* Международное общество "Мемориал" состоит в списке иностранных агентов в России.

При всем своем, самом остром, неприятии нынешней политической активности "Мемориала" (независимо от источников его финансирования),

я убежден, что отрицание или замалчивание факта сталинских репрессий не только несправедливо, но и недальновидно,

и работа по сохранению памяти их жертв, проводимая в основном "Мемориалом", безусловно необходима

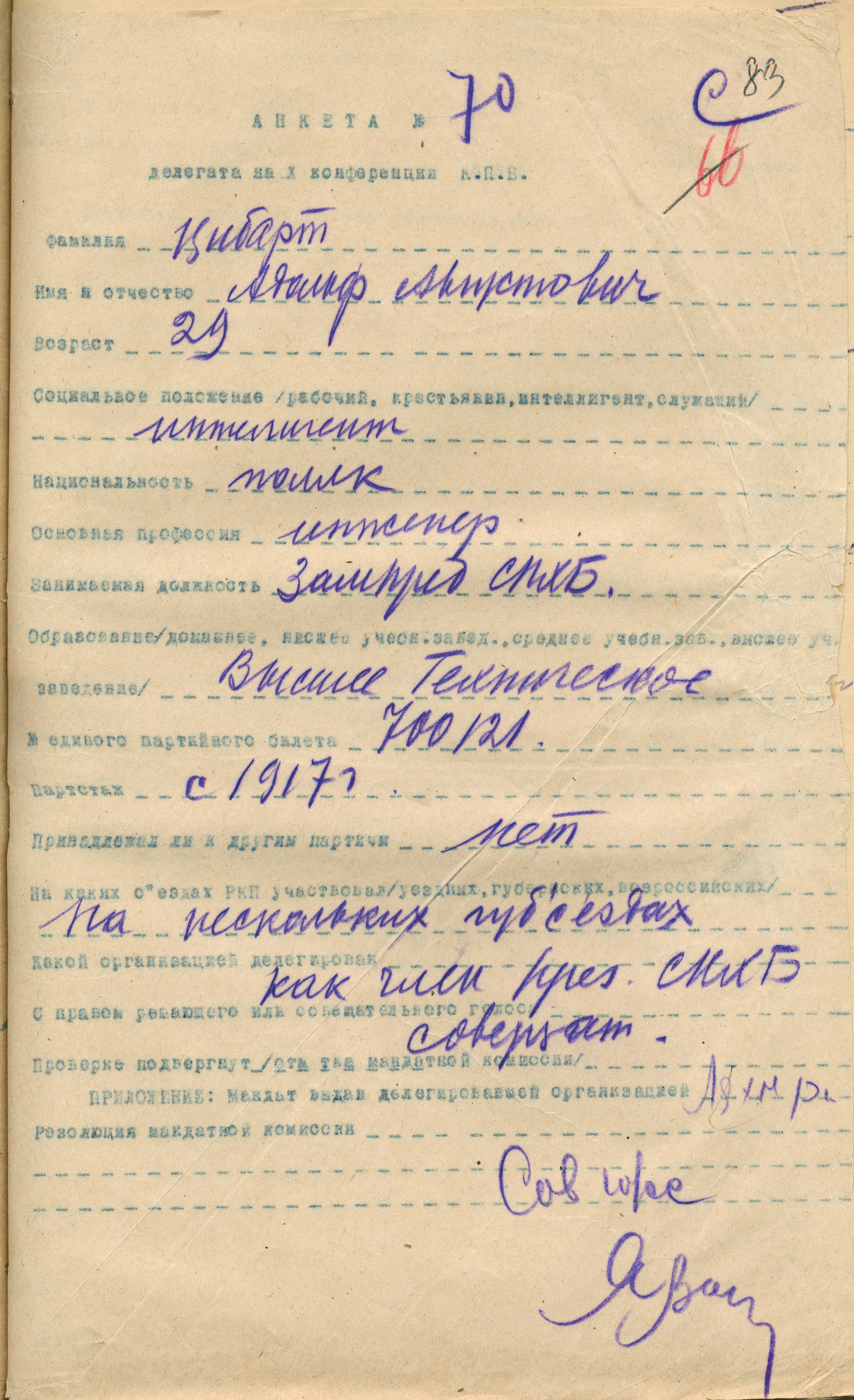

▼ А.А. Цибарт. Очерк биографии на фоне событий.

Список архивных и литературных источников, включая собственные статьи Цибарта и пр.,

с внутренними ссылками на сканы и тексты важнейших из источников

П р и л о ж е н и я :

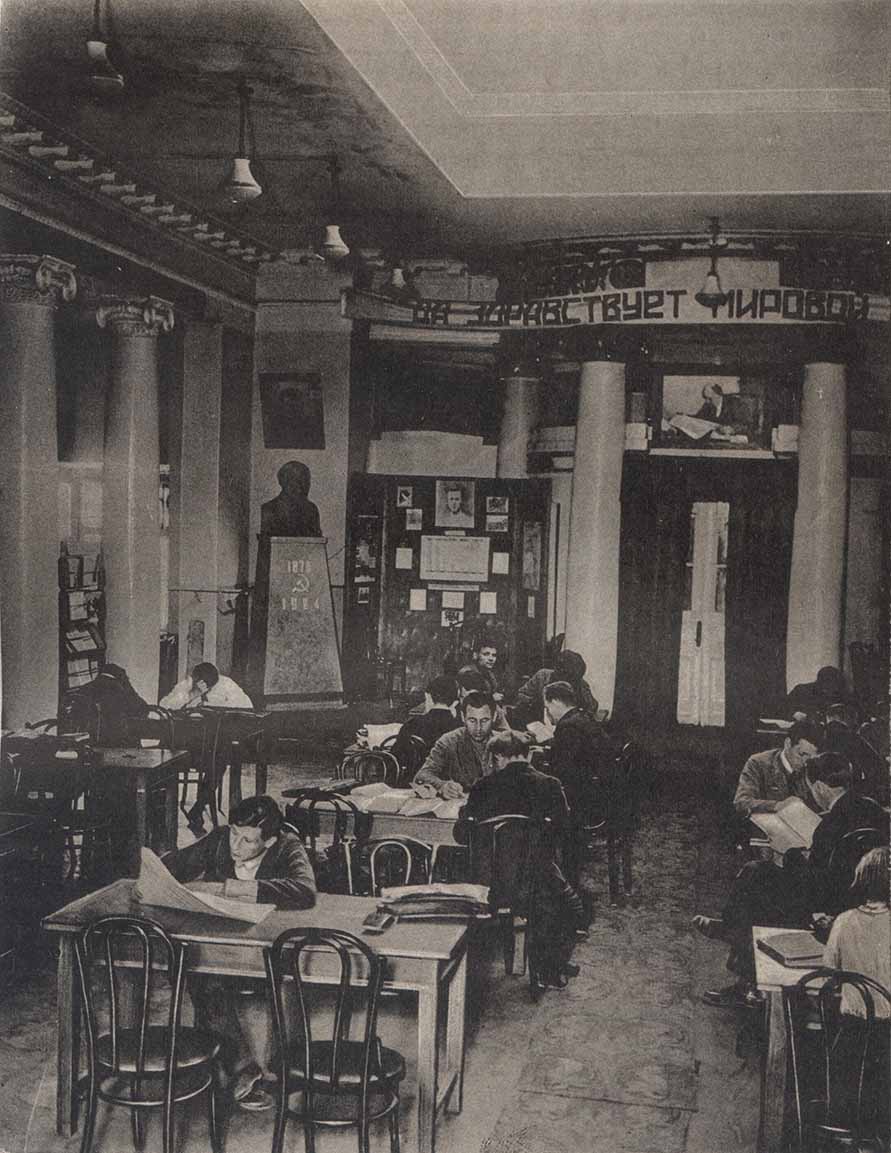

▼ Некоторые (самые общие) цитаты о МММИ им. Баумана и сканы из изданий 1930–37 гг.,

фото МГТУ им. Баумана (июнь 2018)

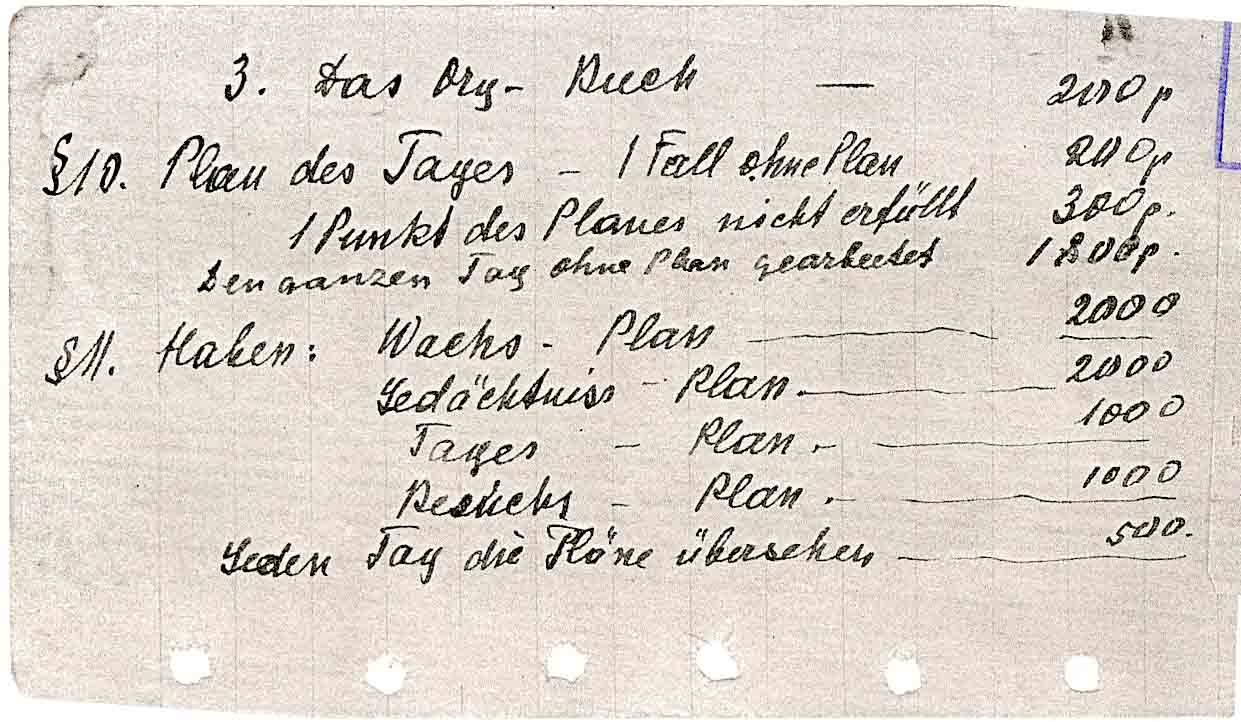

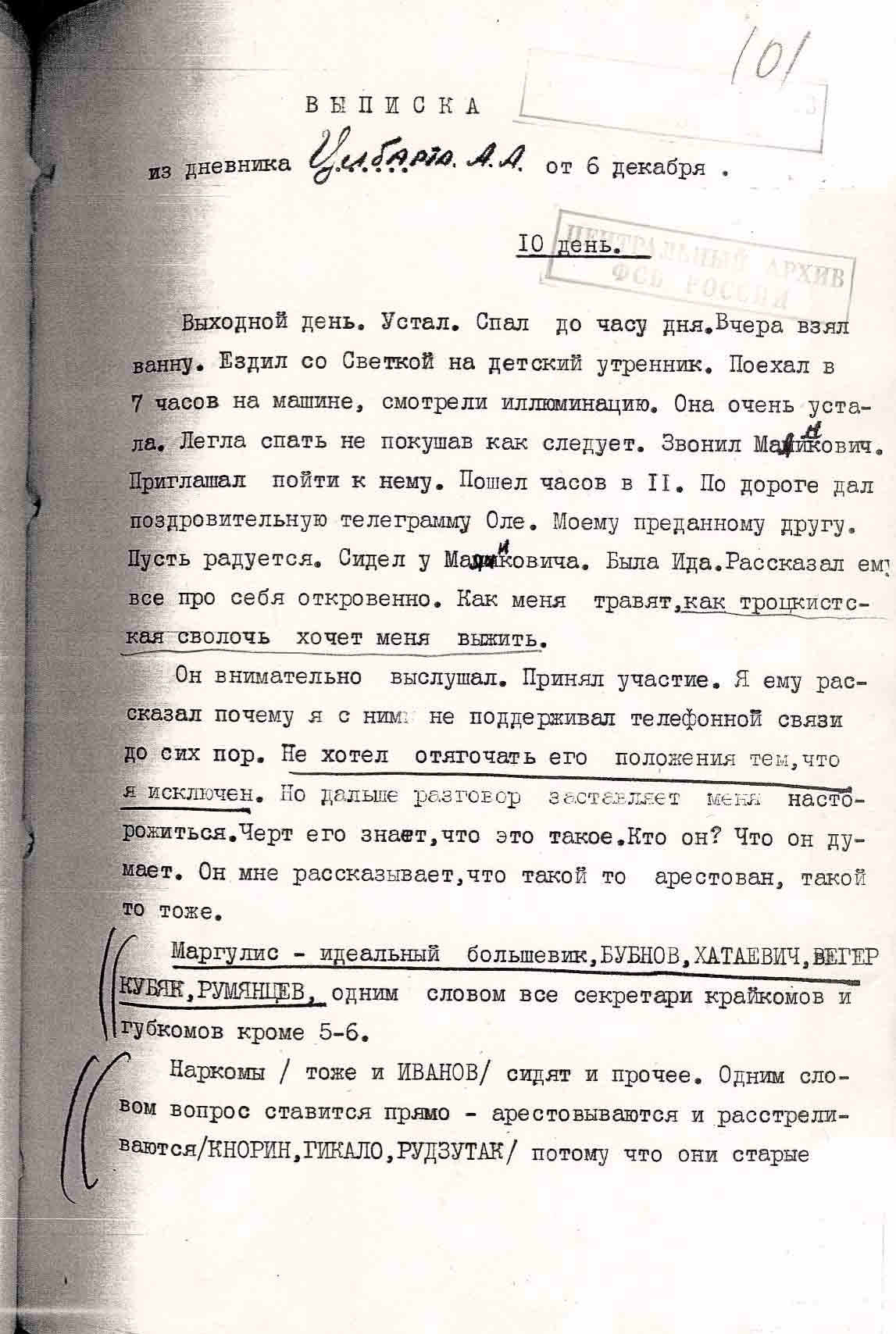

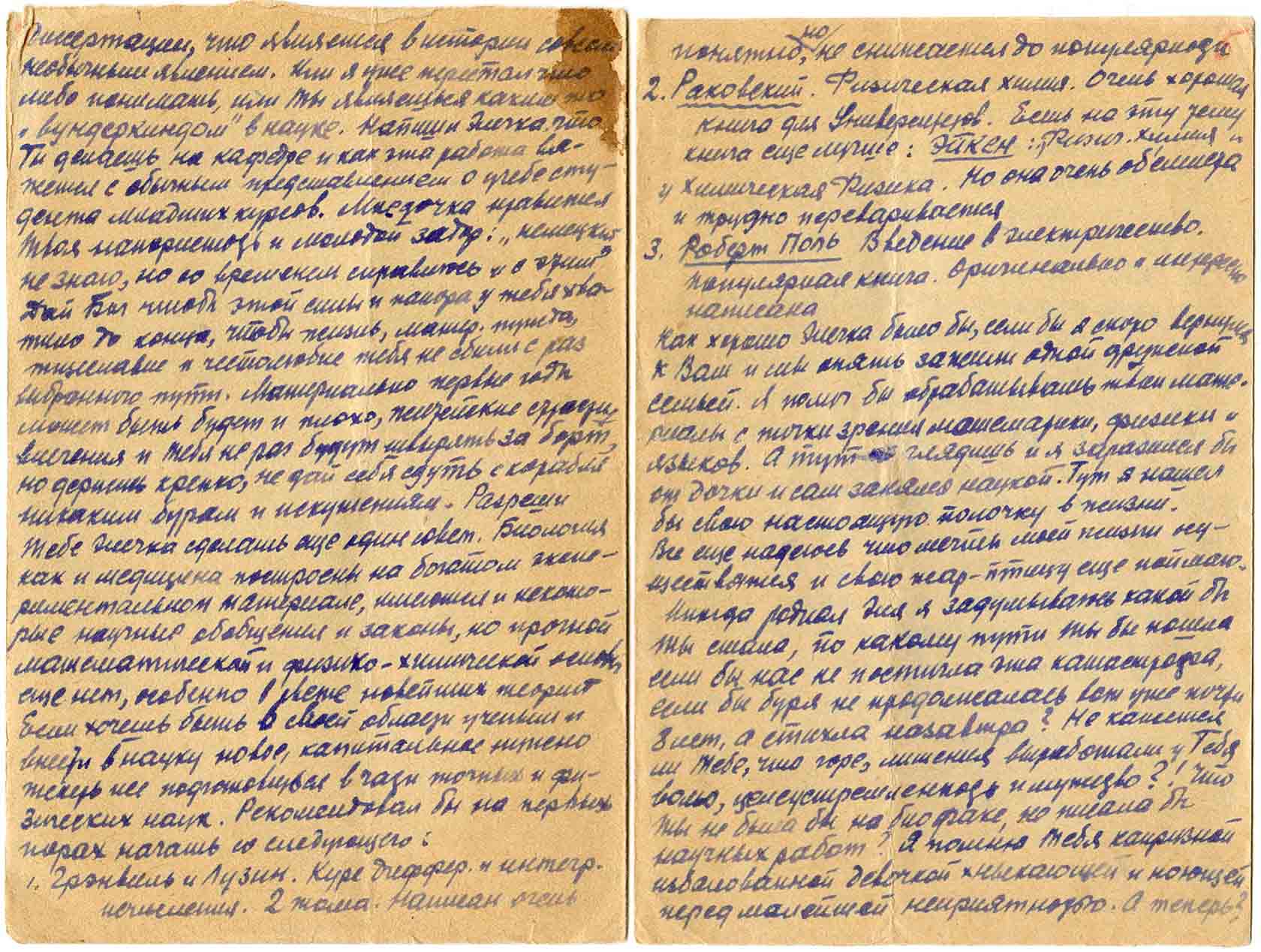

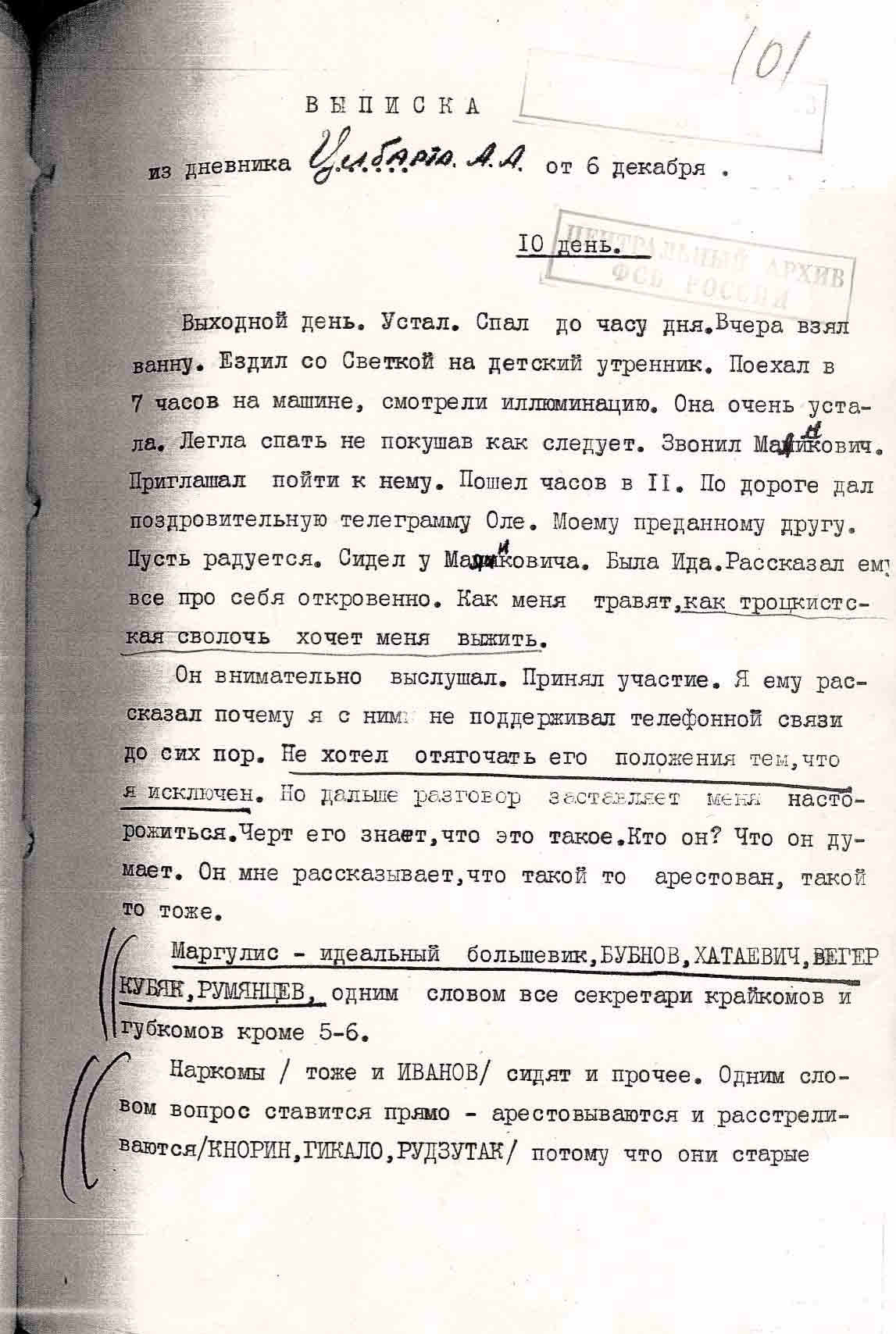

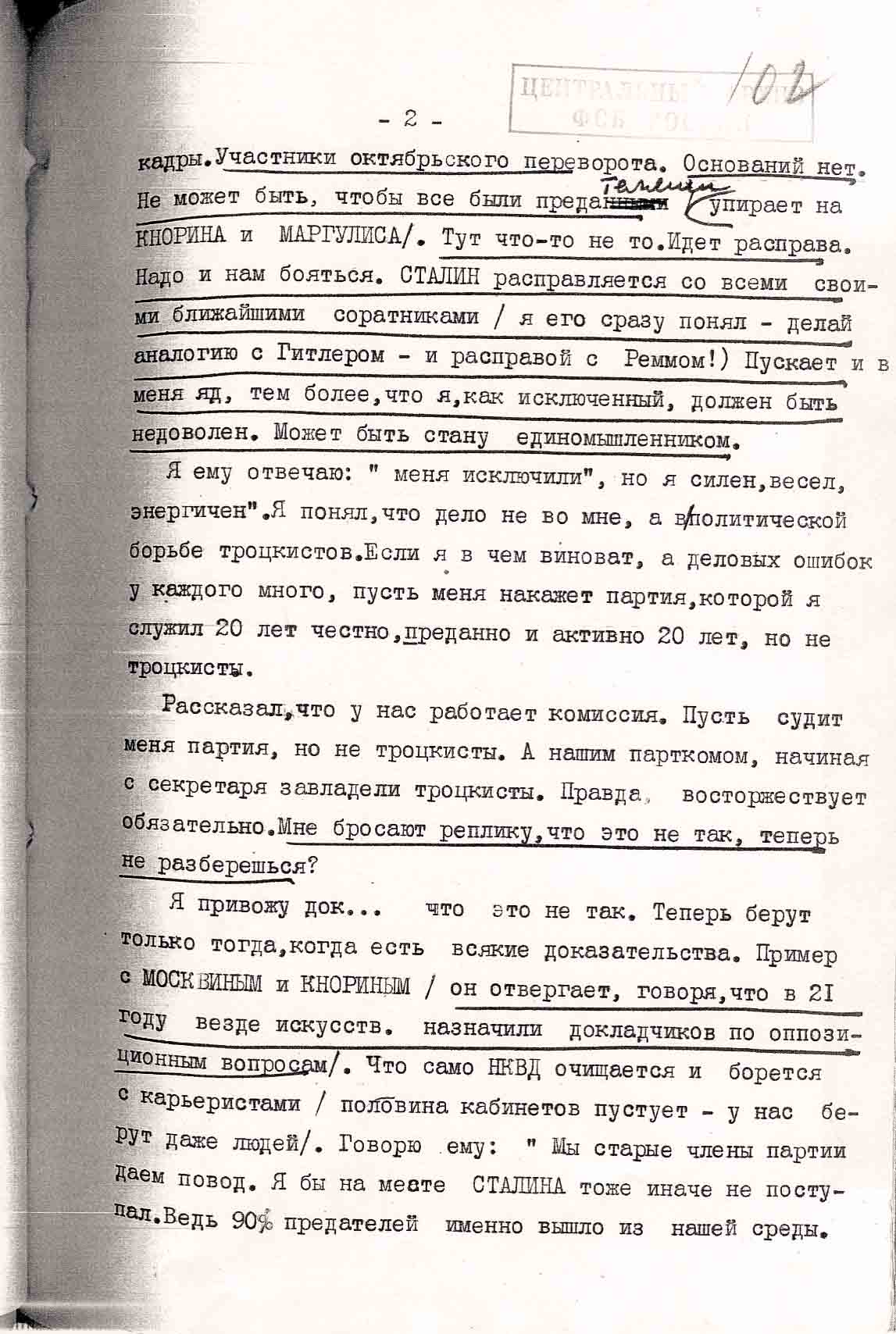

▼ Дневник А.А. Цибарта – обзор и внутренняя ссылка на текст

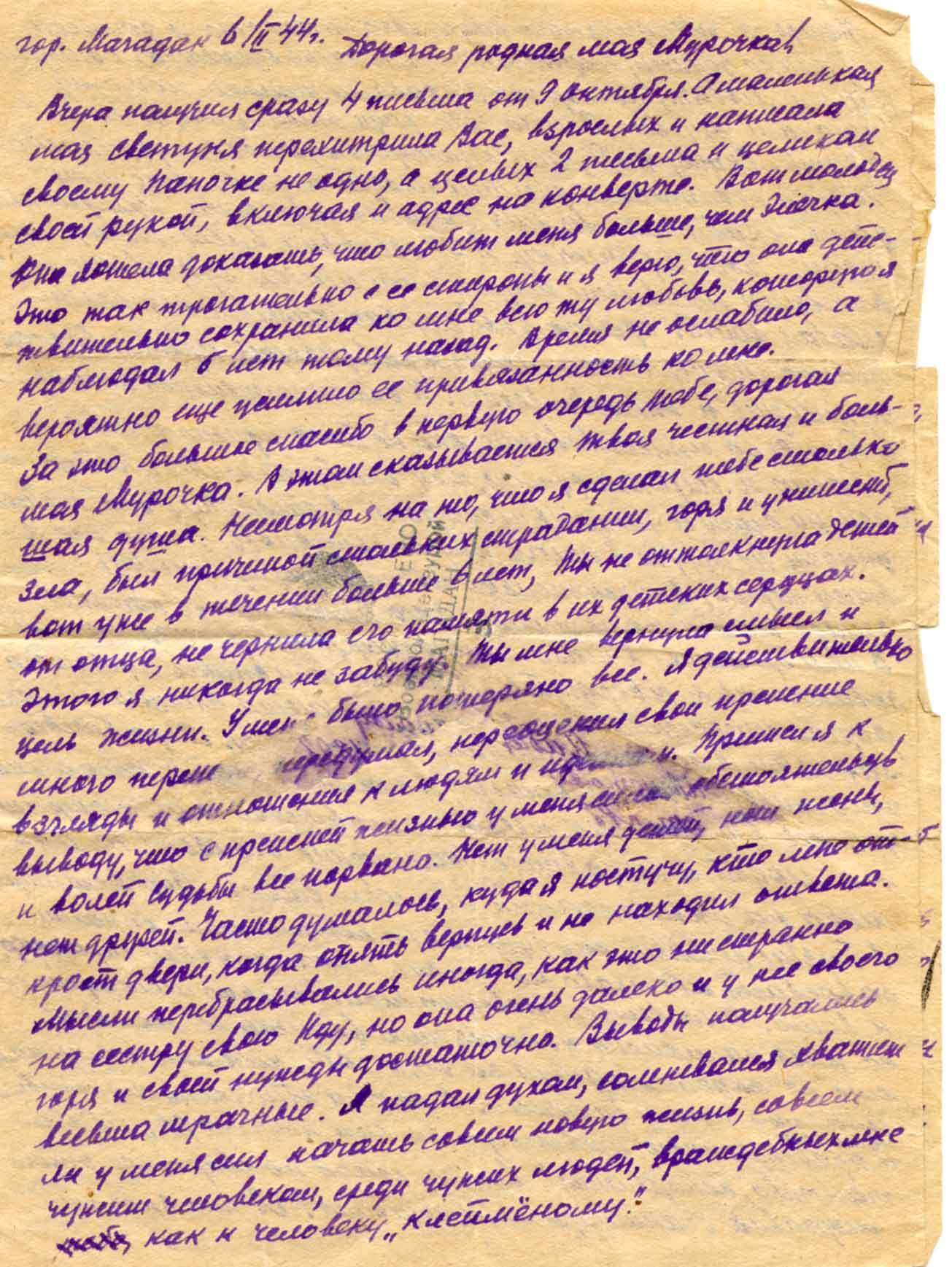

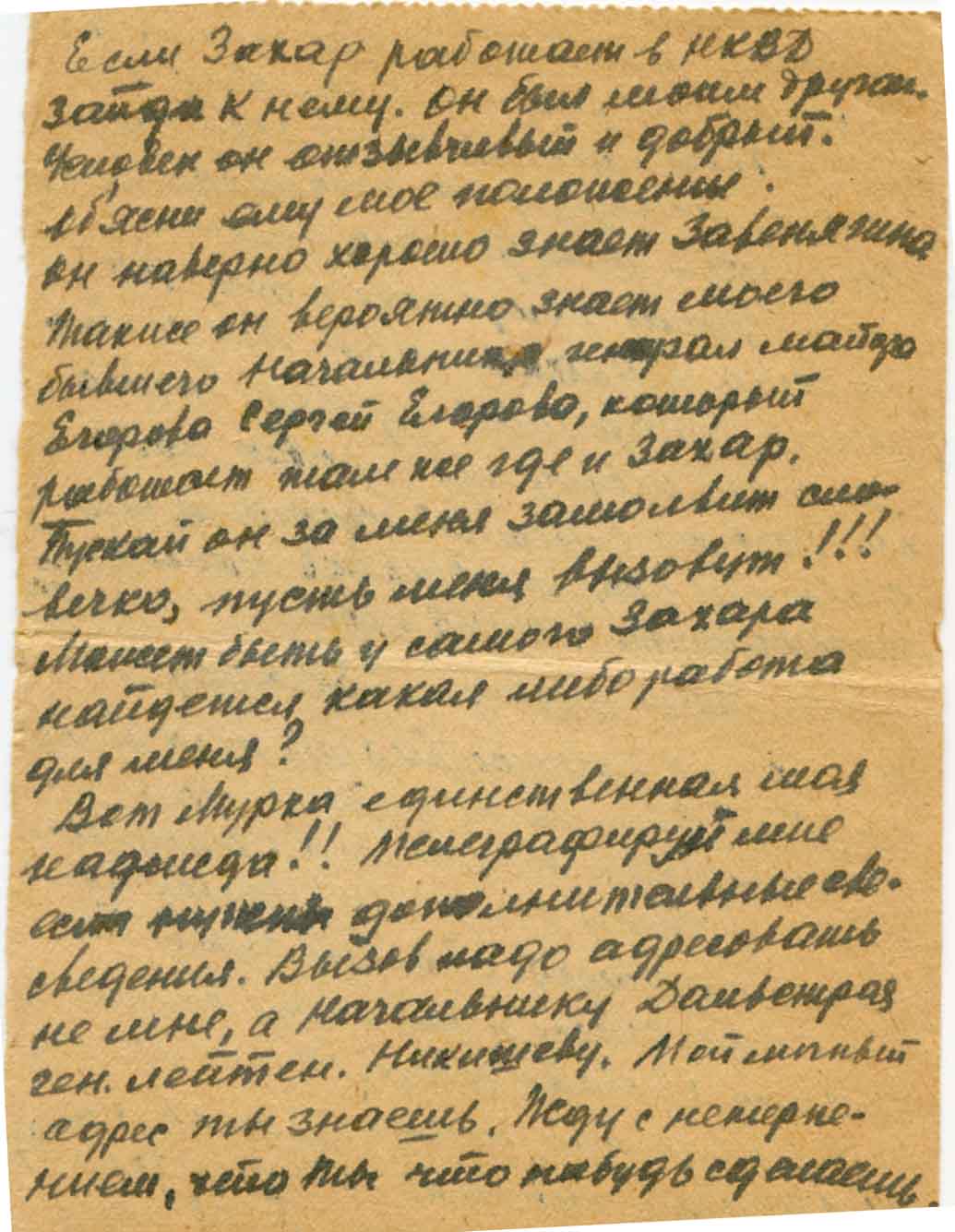

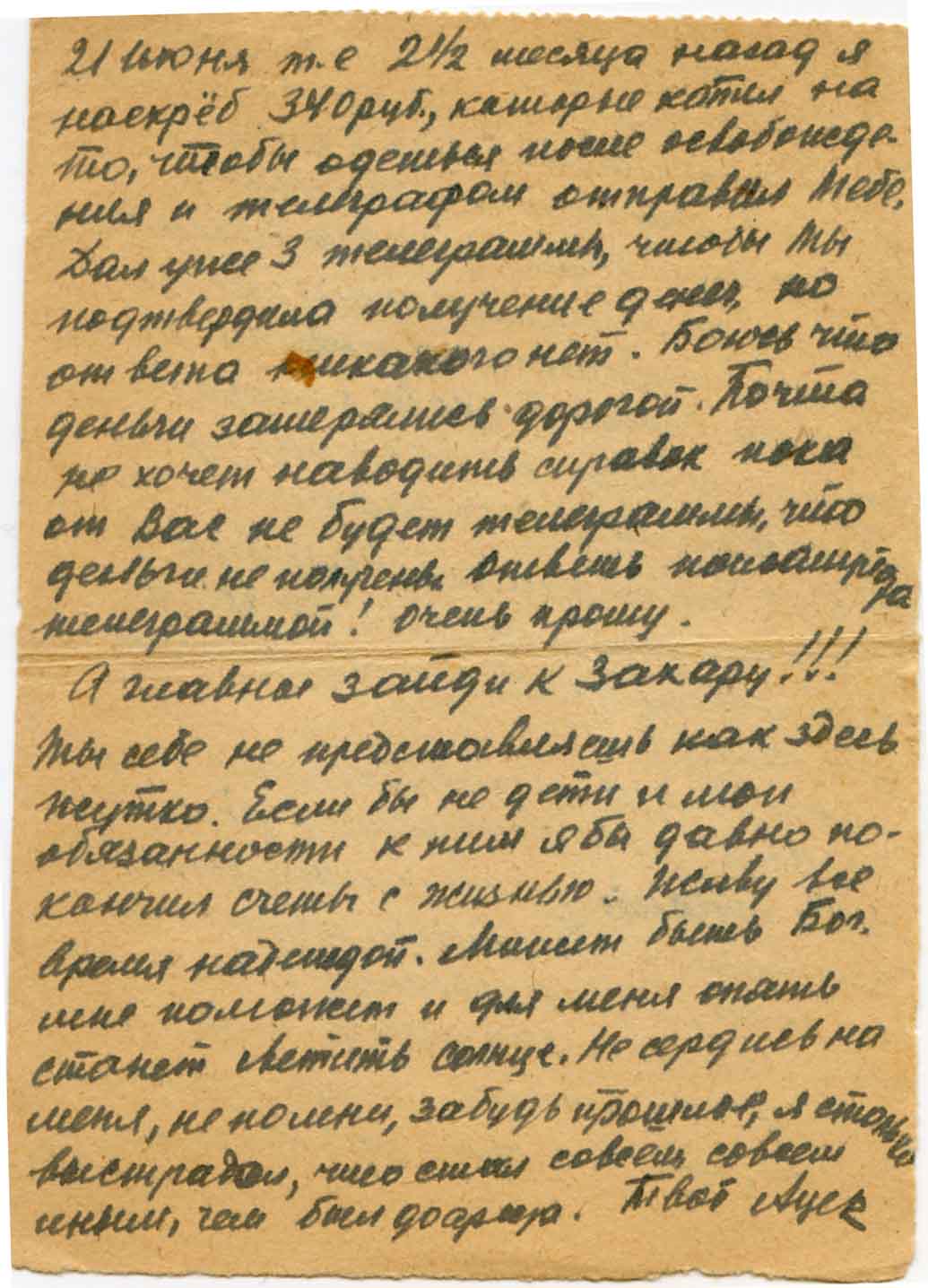

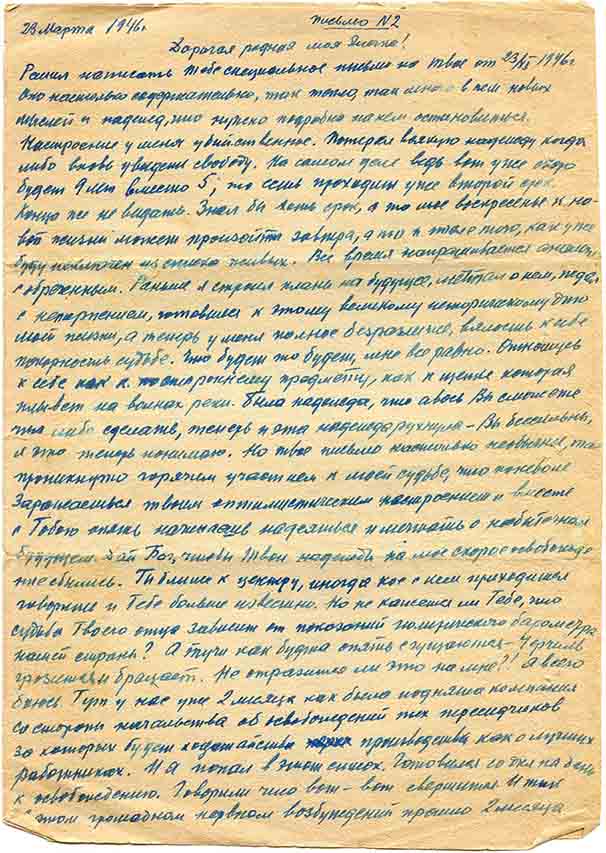

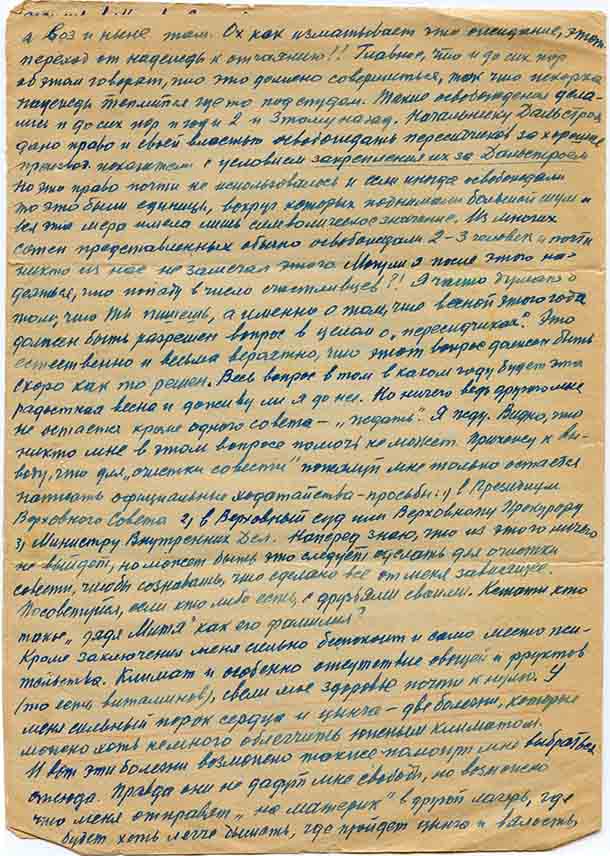

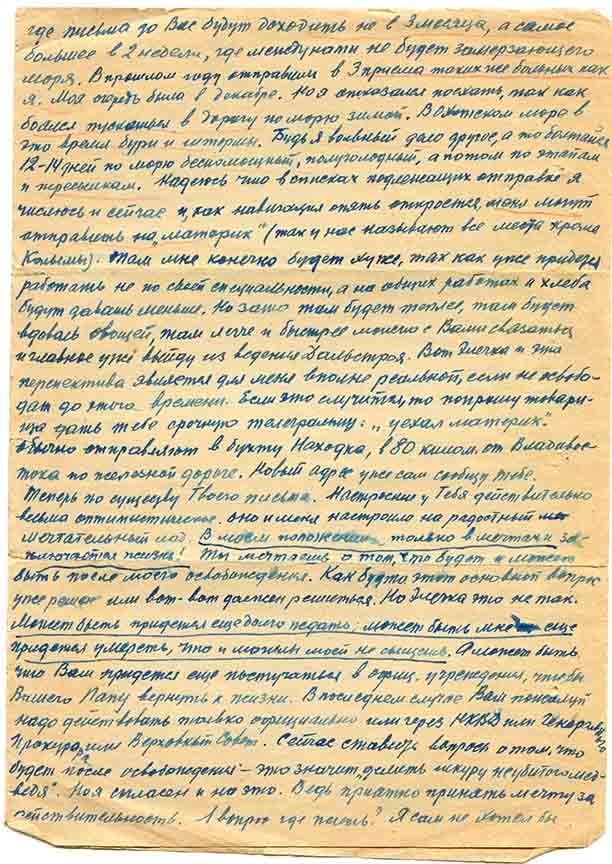

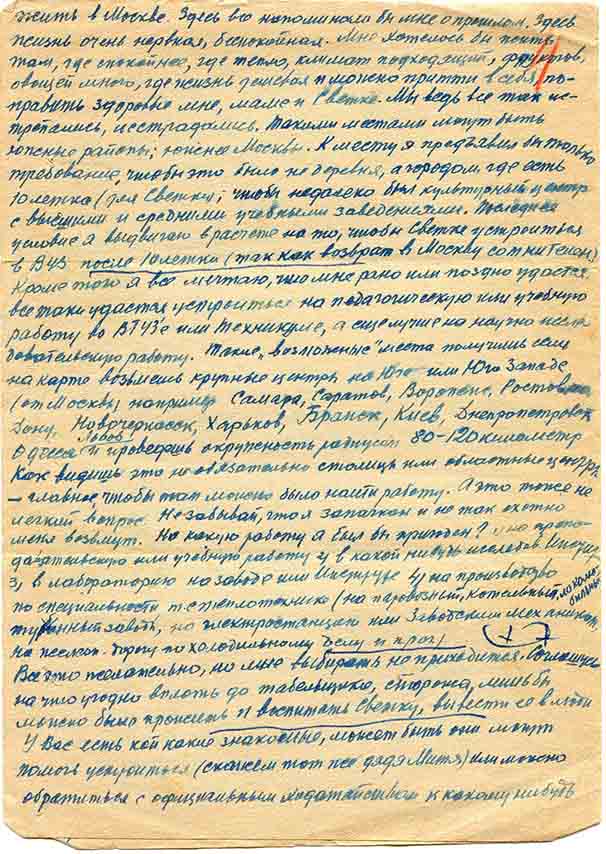

▼ А.А. Цибарт в последние лагерные годы (дополнения к очерку).

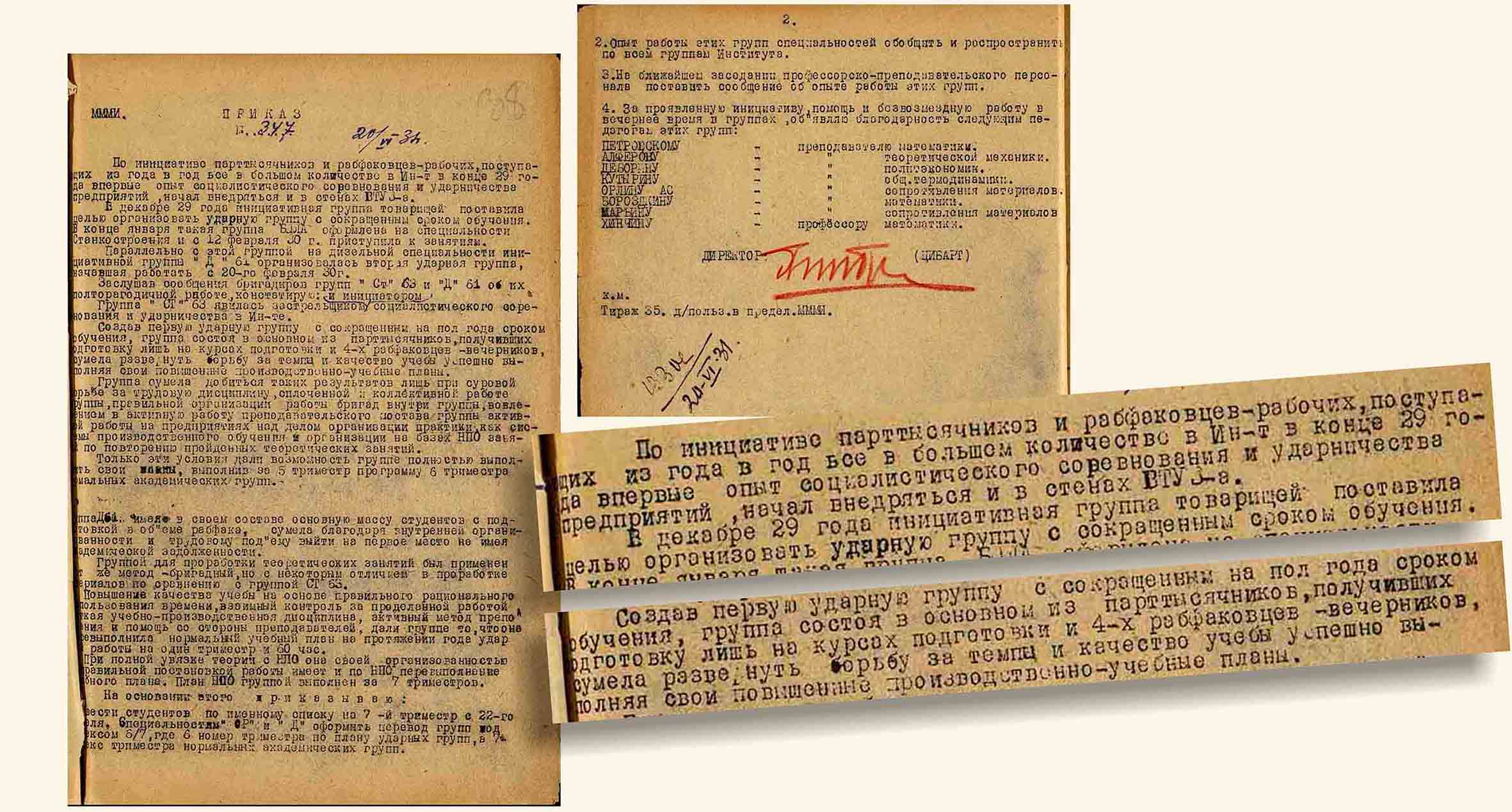

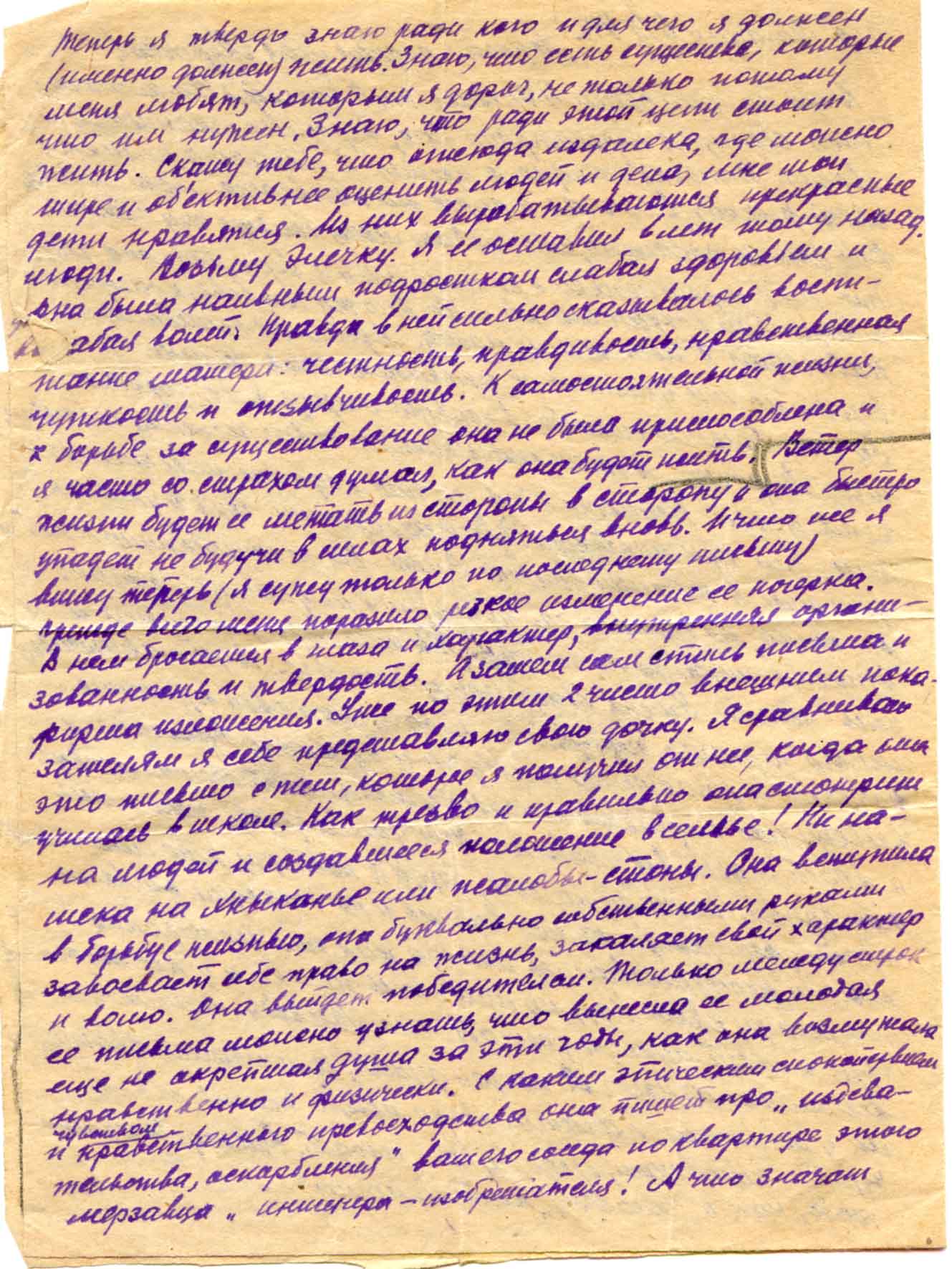

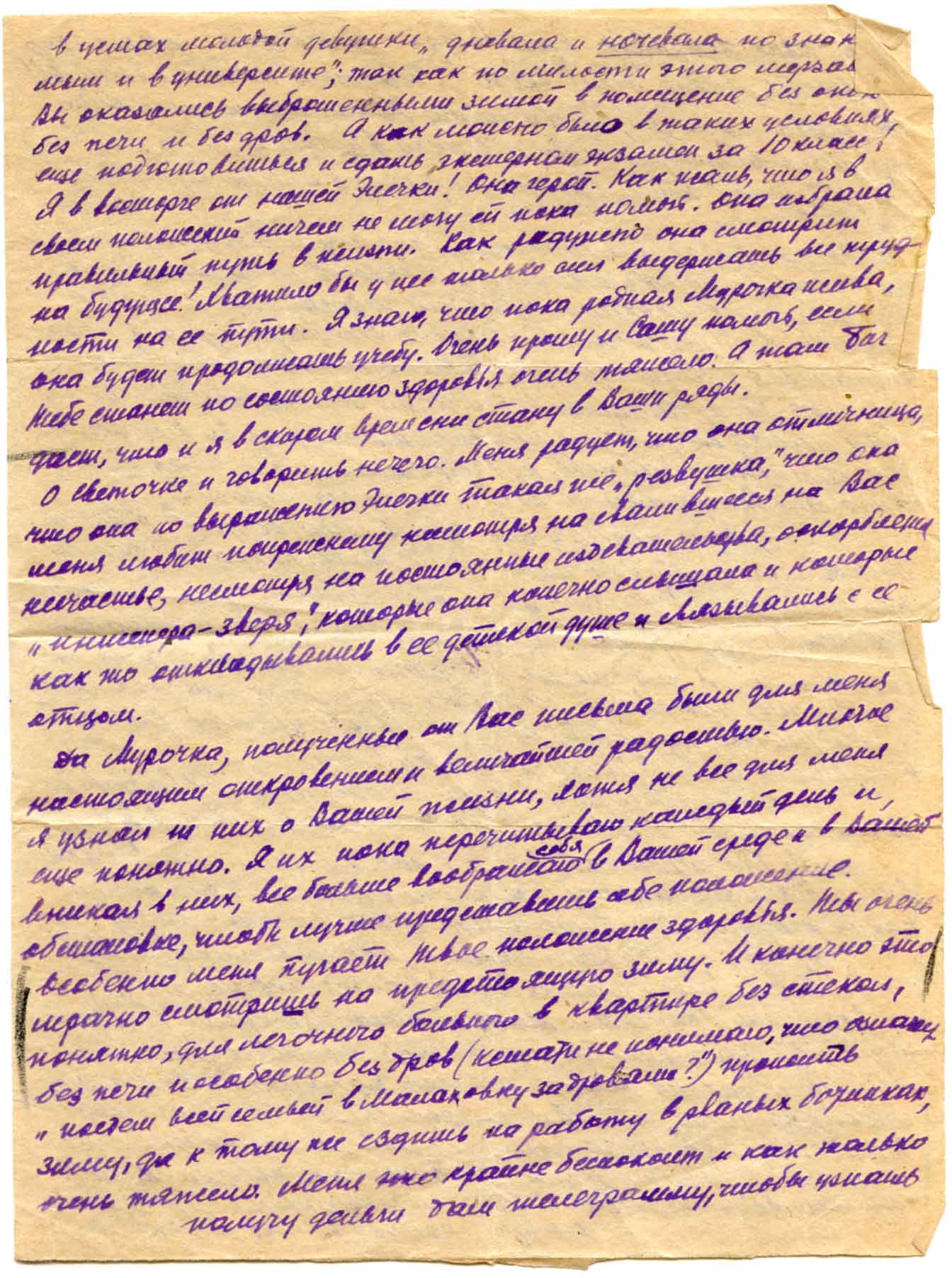

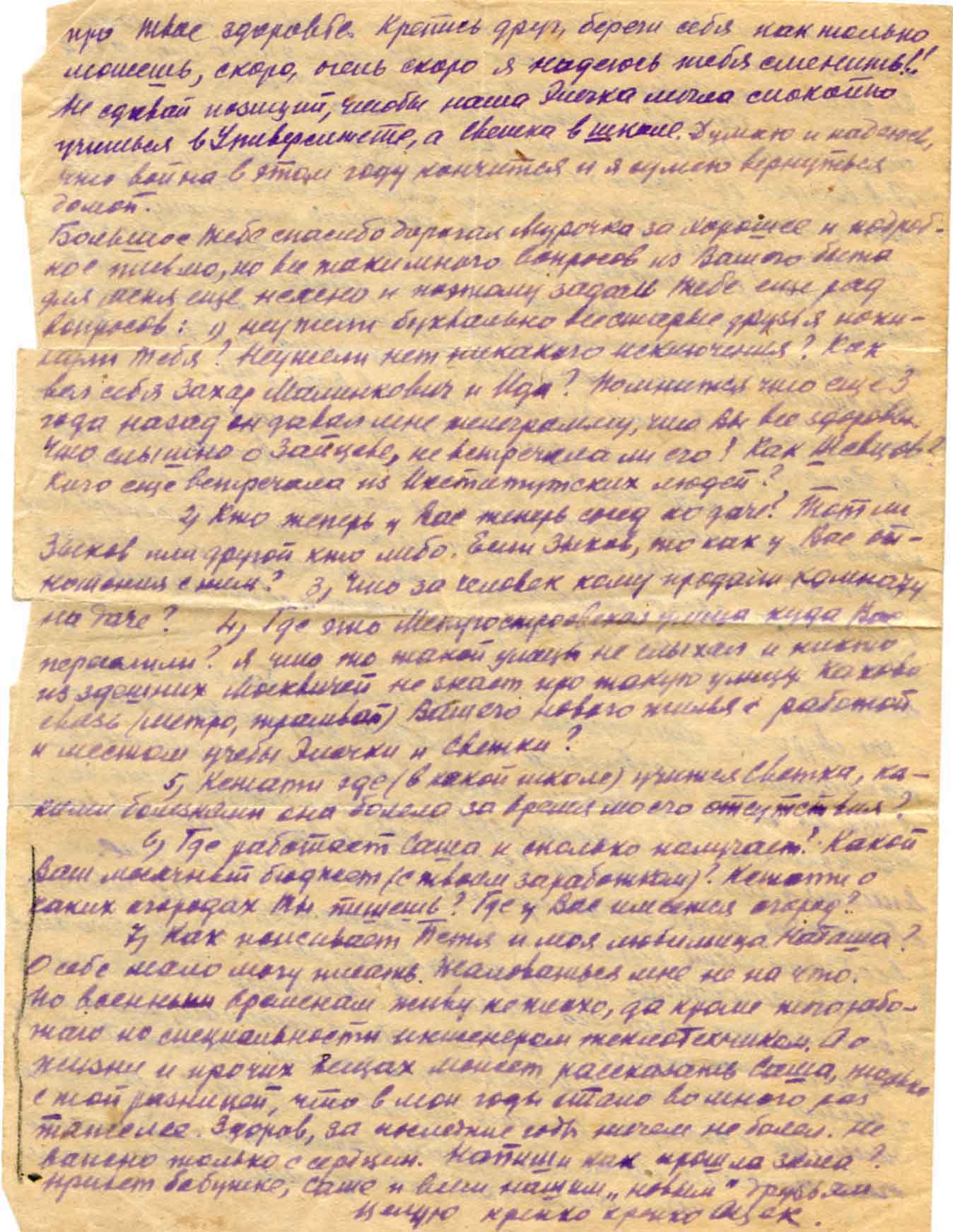

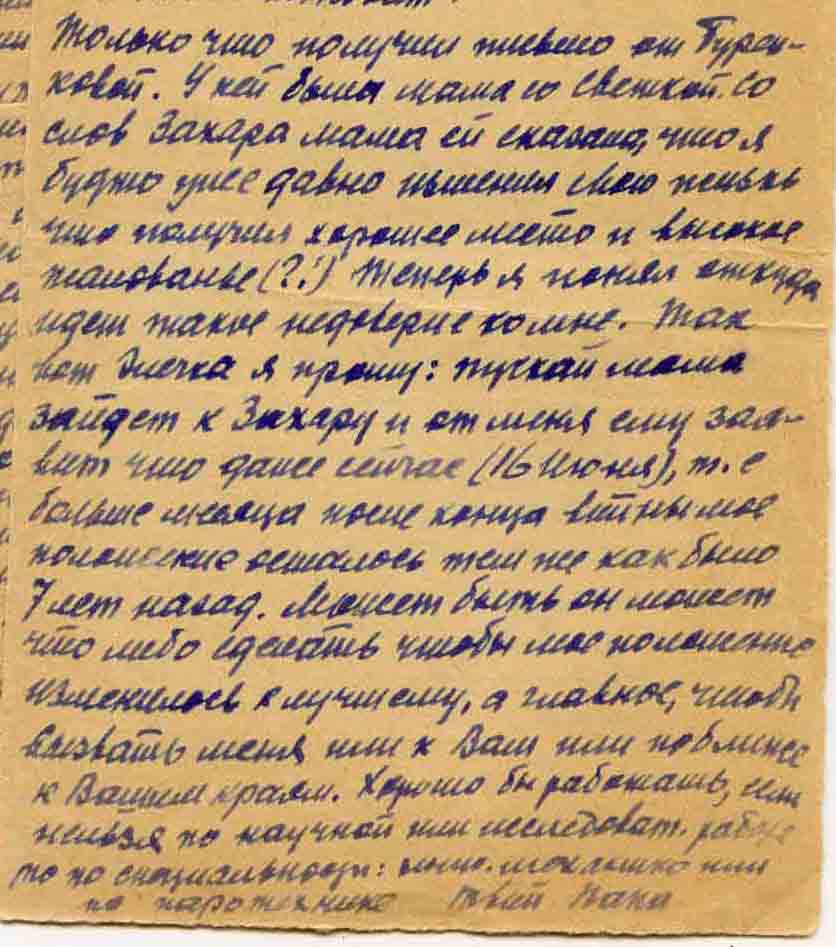

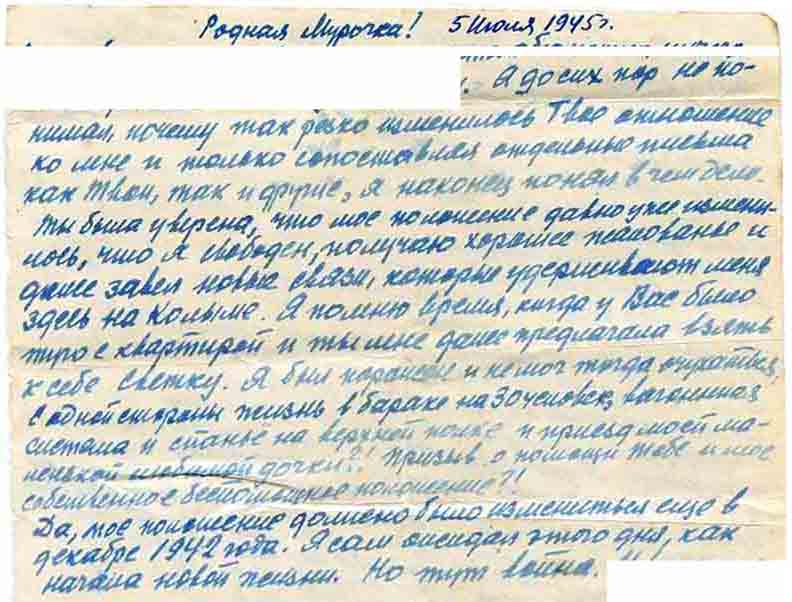

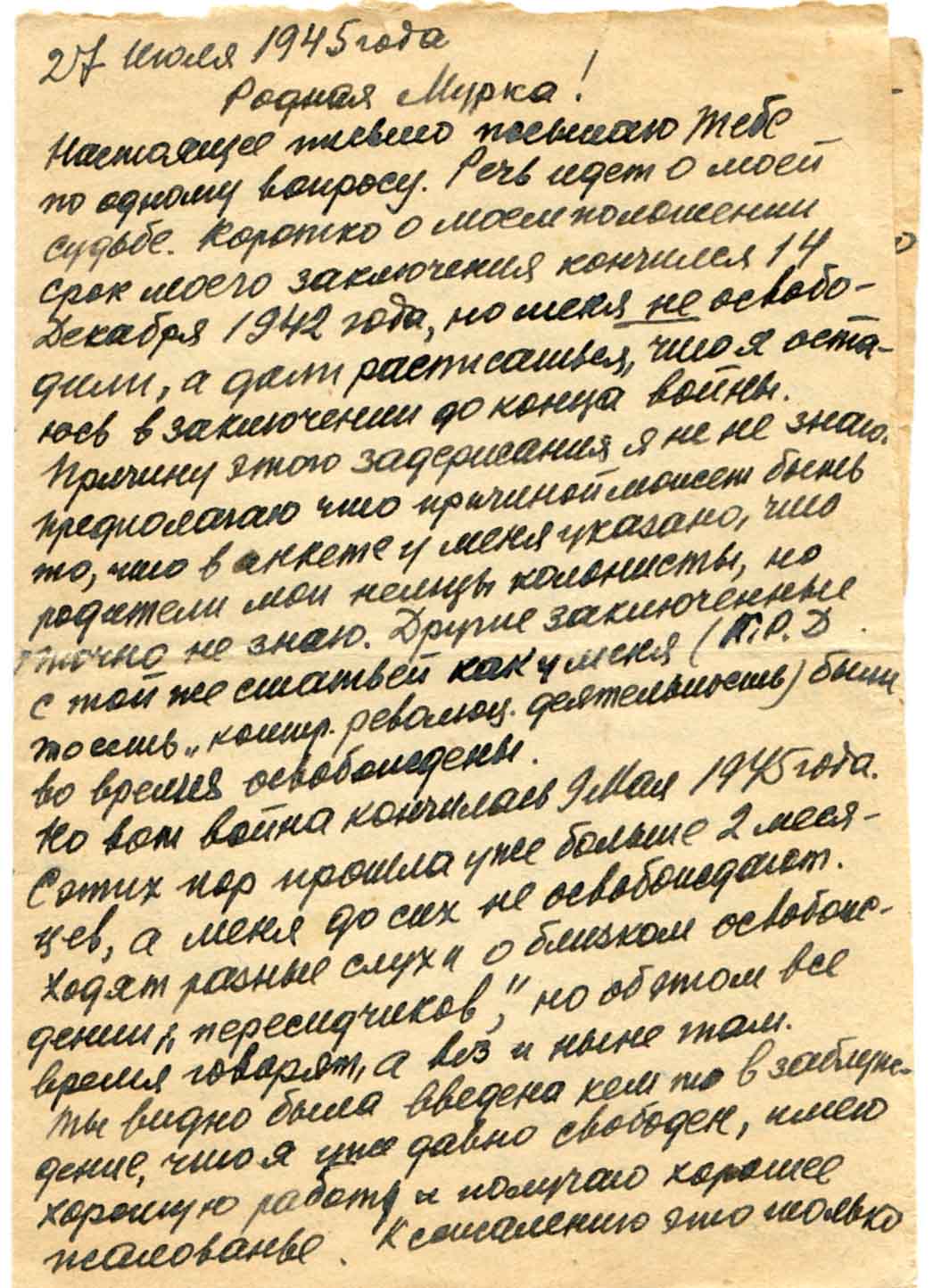

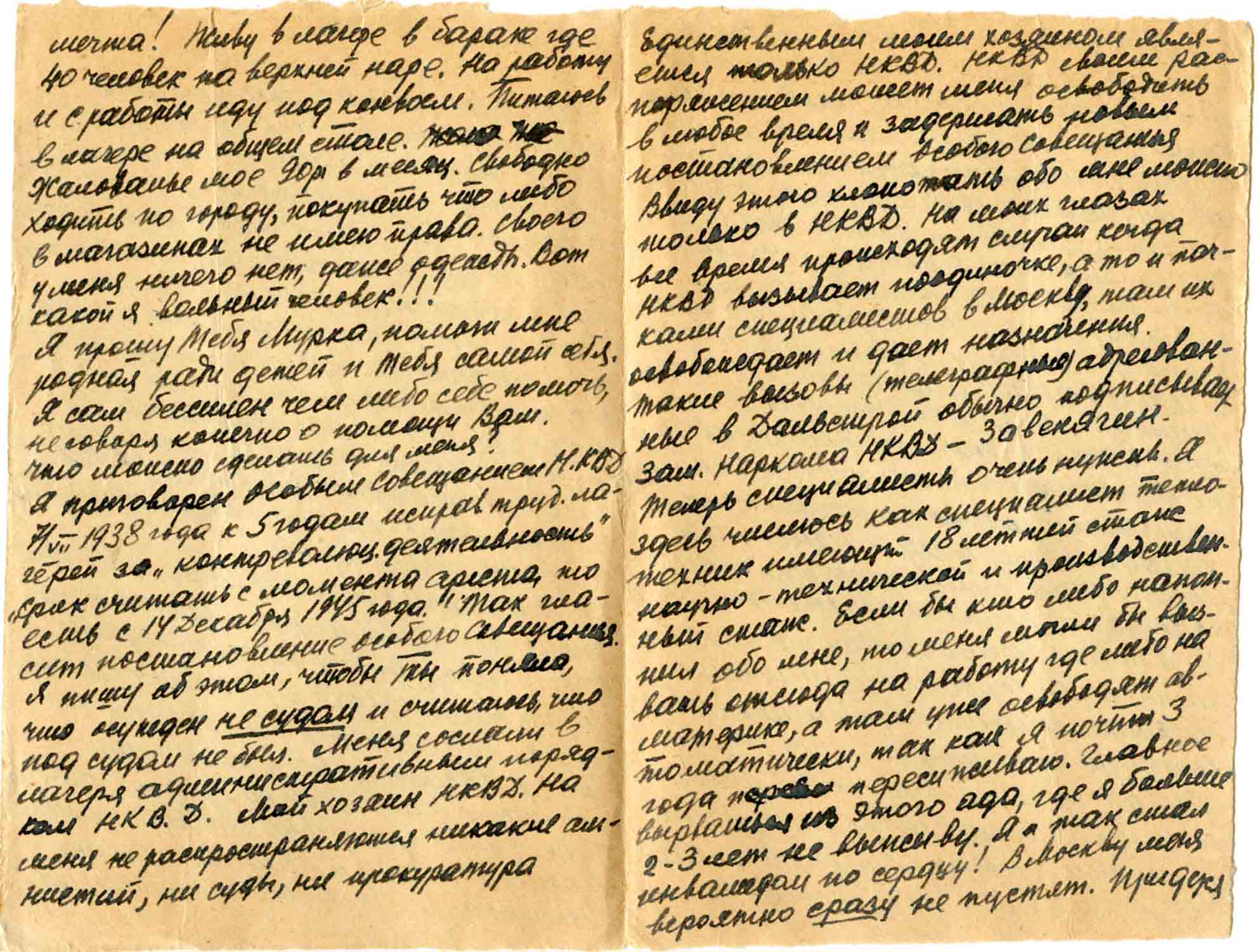

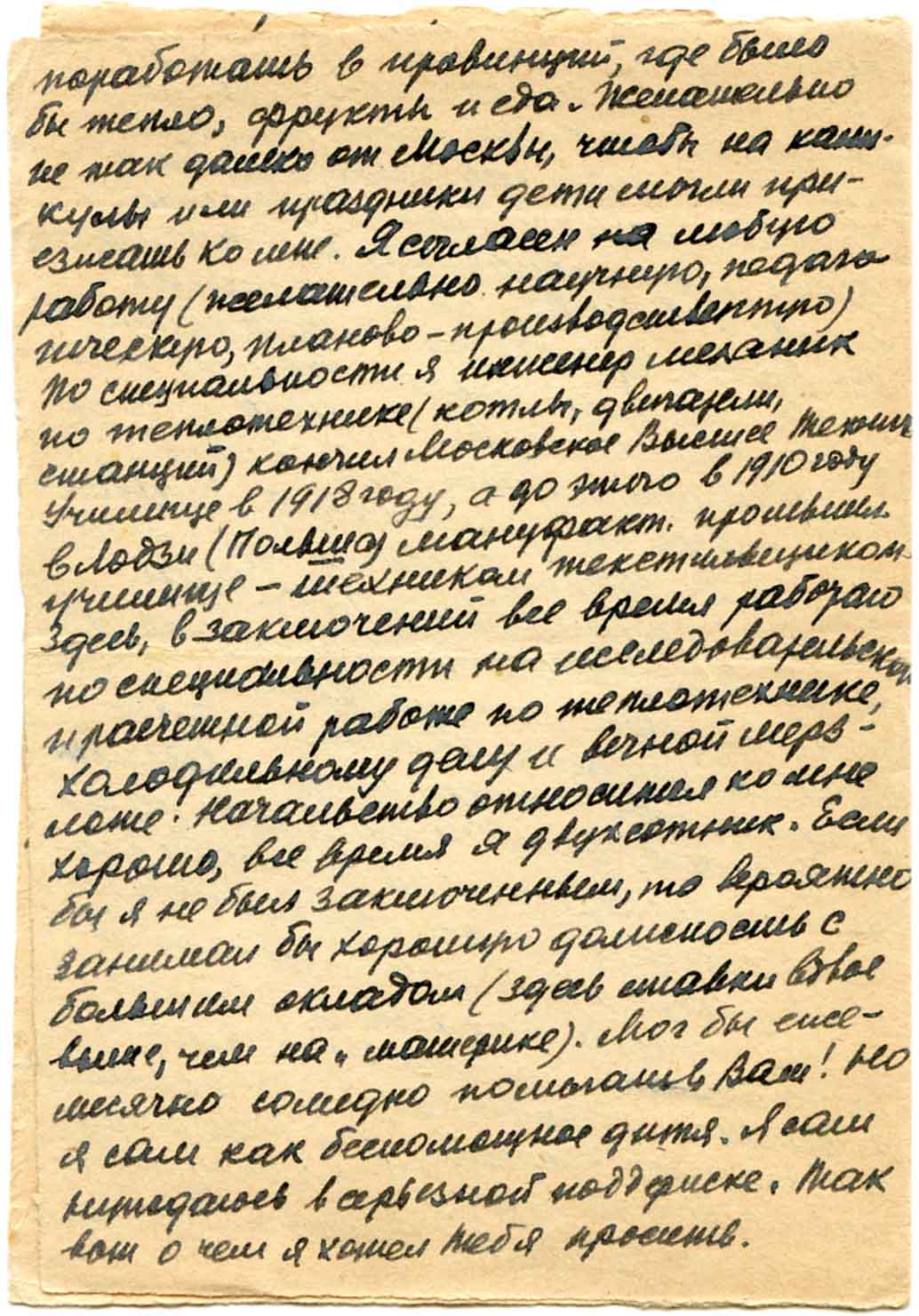

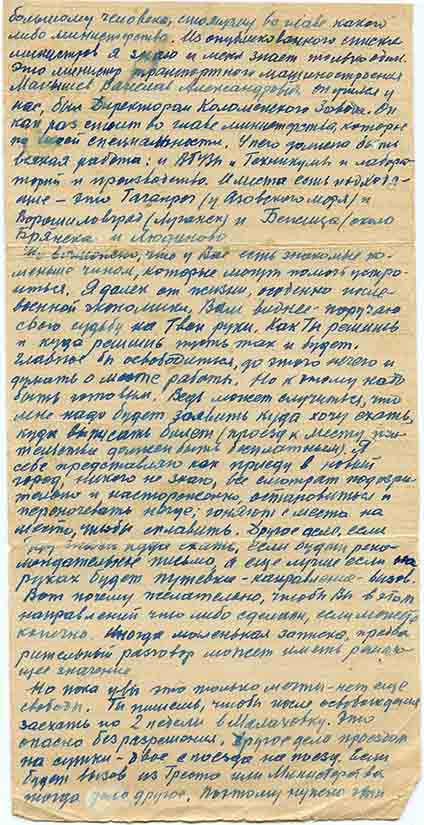

Сканы некоторых архивных документов,

сканы и тексты отдельных писем А.А. из лагеря, внутренняя ссылка на их полный обзор

▼ Судьба семьи

▼ А.А. Цибарт. Фотографии из семейного архива

▼ Происхождение. Родительская семья

▼ Лодзинское мануфактурно-промышленное училище. Техник-механик

▼ «...Учиться в самом лучшем учебном заведении»: студент Императорского Московского технического училища.

Репетитор в семье препод. ИМТУ В.А. Ушкова (?)

▼ «Нуждающийся студент»

▼ «Поступил к Ушакову»: Василию Афанасьевичу Ушкову?

▼ «При ком»: великие директора ИМТУ Александр Павлович Гавриленко и Василий Игнатьевич Гриневецкий

▼ Предметная система в ИМТУ: «интерес к делу» vs «диплом».

«Дни и ночи сидели в библиотеке и рылись в материалах»

▼ Война. Земсоюз. Минская губерния, Синявка; Минск

▼ Март 1917 г.: Москва. Вступление в РСДРП. Революционный романтизм

▼ Продолжение работы в Минске и завершение учебы в ИМТУ/МВТУ.

Высшее образование: законченное или незаконченное?

▼ Начало советско-партийной деятельности.

Железнодорожный Совет рабочих депутатов,

Наркомтруд (член коллегии Всероссийского музея труда)

▼ Авторское отступление: общие замечания о жизни и личности А.А.

«На мое несчастье, я не умею отдаваться частично»

▼ «Неужели опять хотят меня перекидывать». Номенклатура

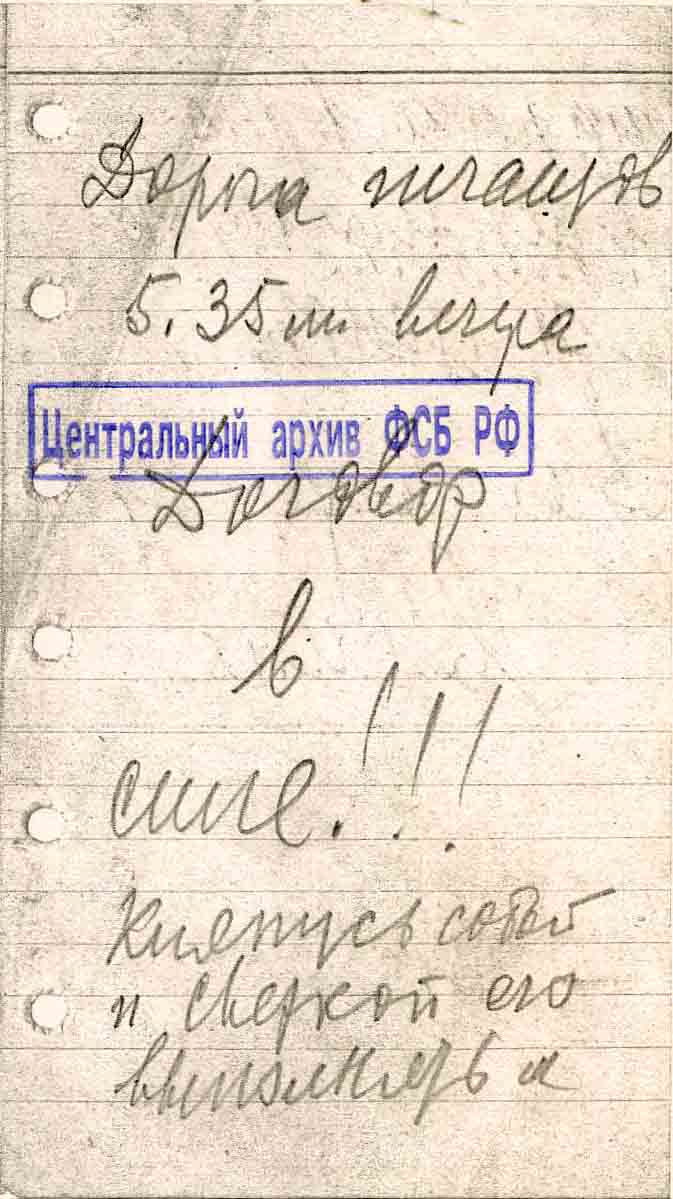

▼ «Договор с Природой». «Рост». «То что мне будет суждено сделать и открыть будет за лучшие идеалы человечества»

▼ «Новый Христос – Ленин», «апостол Павел – Сталин», «Троцкий – черт – ад»

▼ «Забрались мы на вершину материального благополучия»

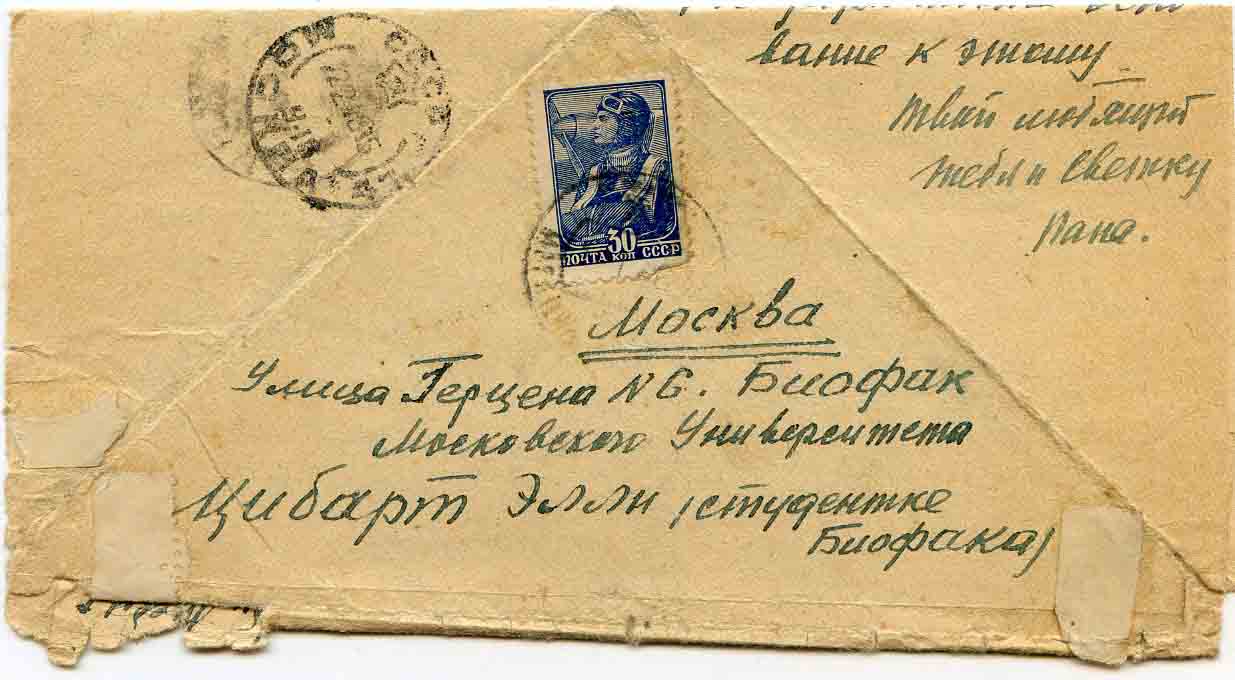

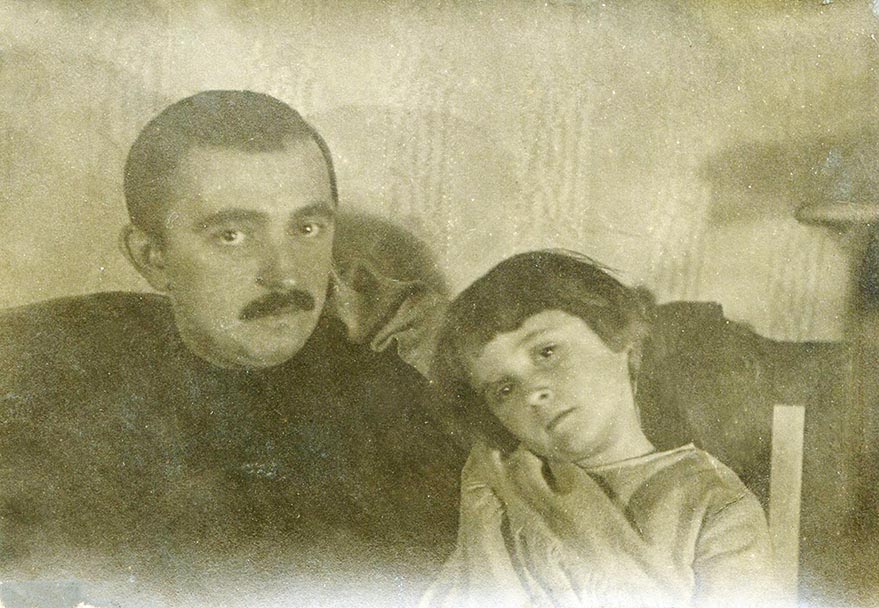

▼ Родственные чувства. «...Легла спать не покушав как следует...»

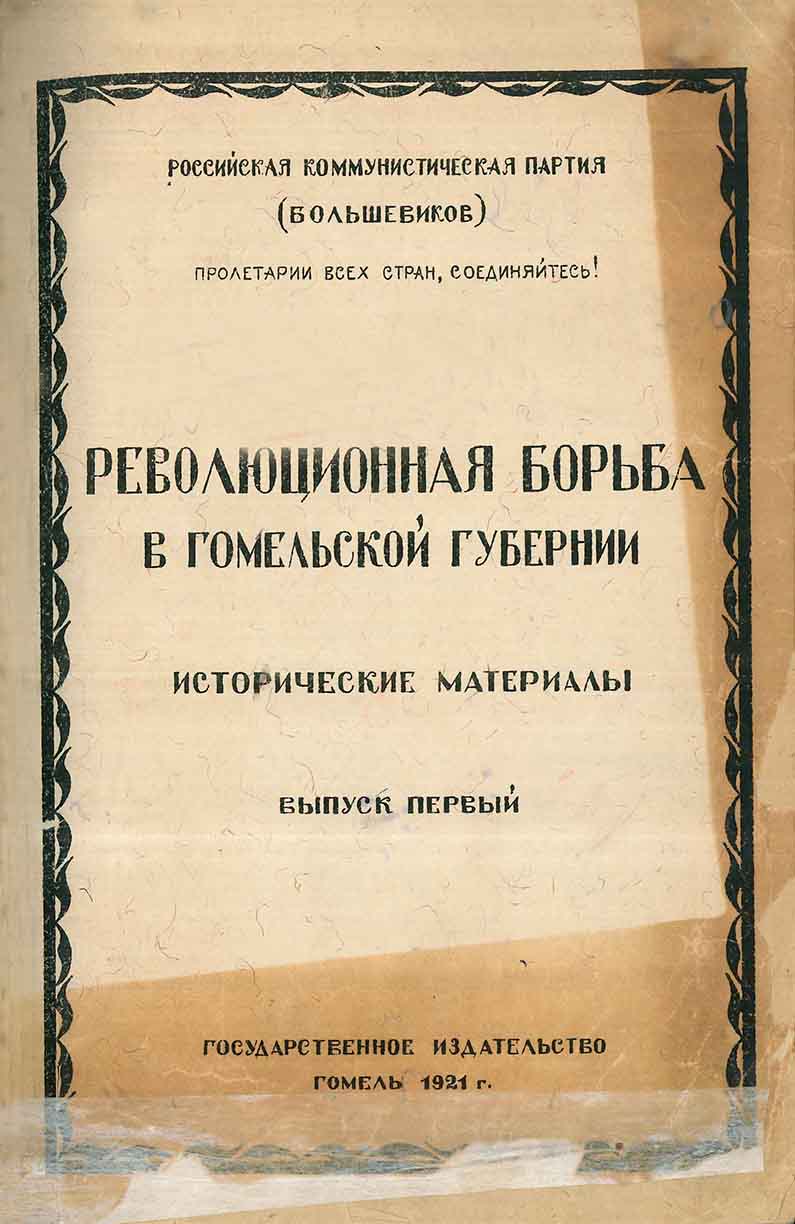

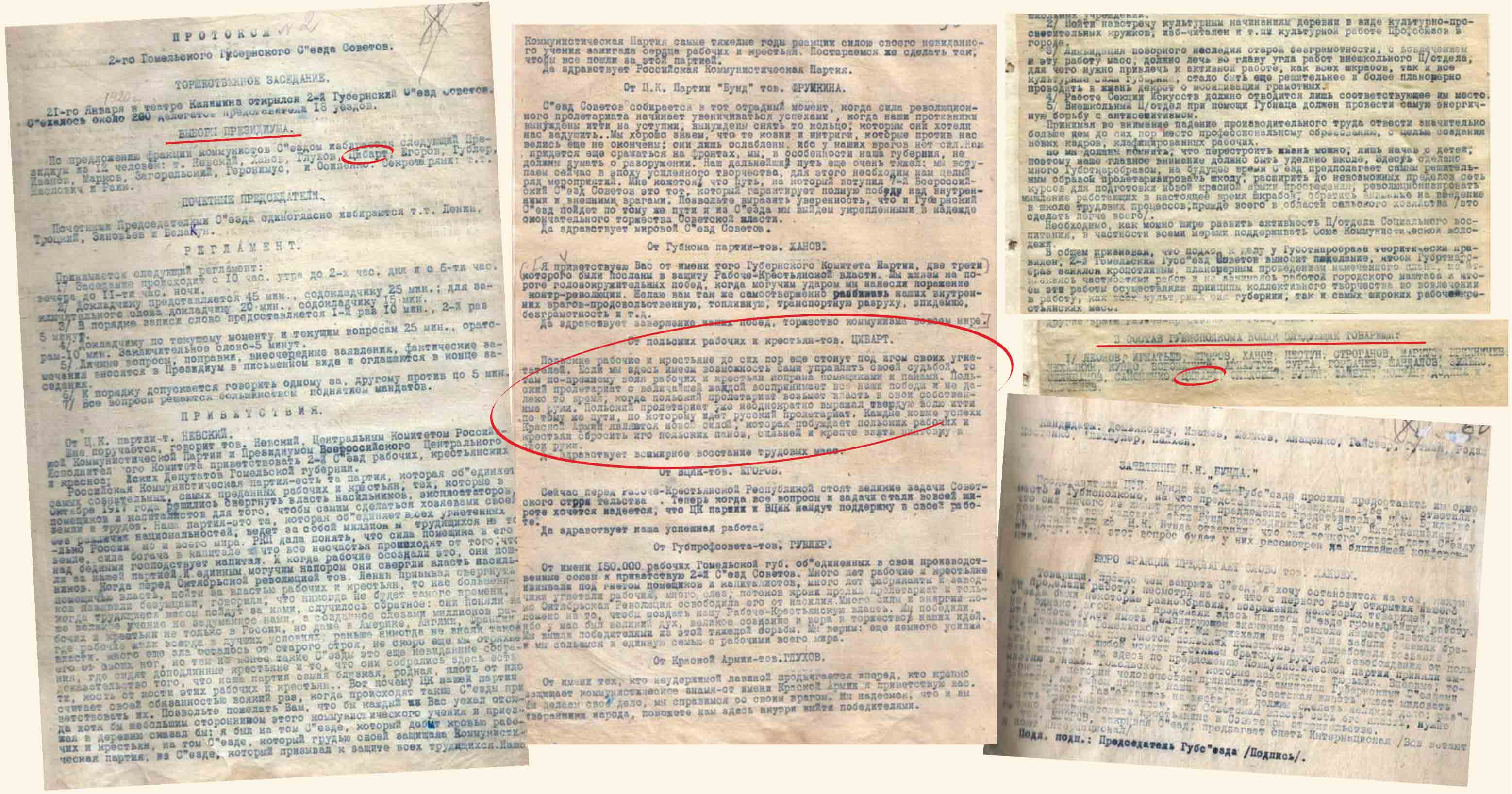

▼ Гомель. Комиссар труда

▼ Ольга Адамович

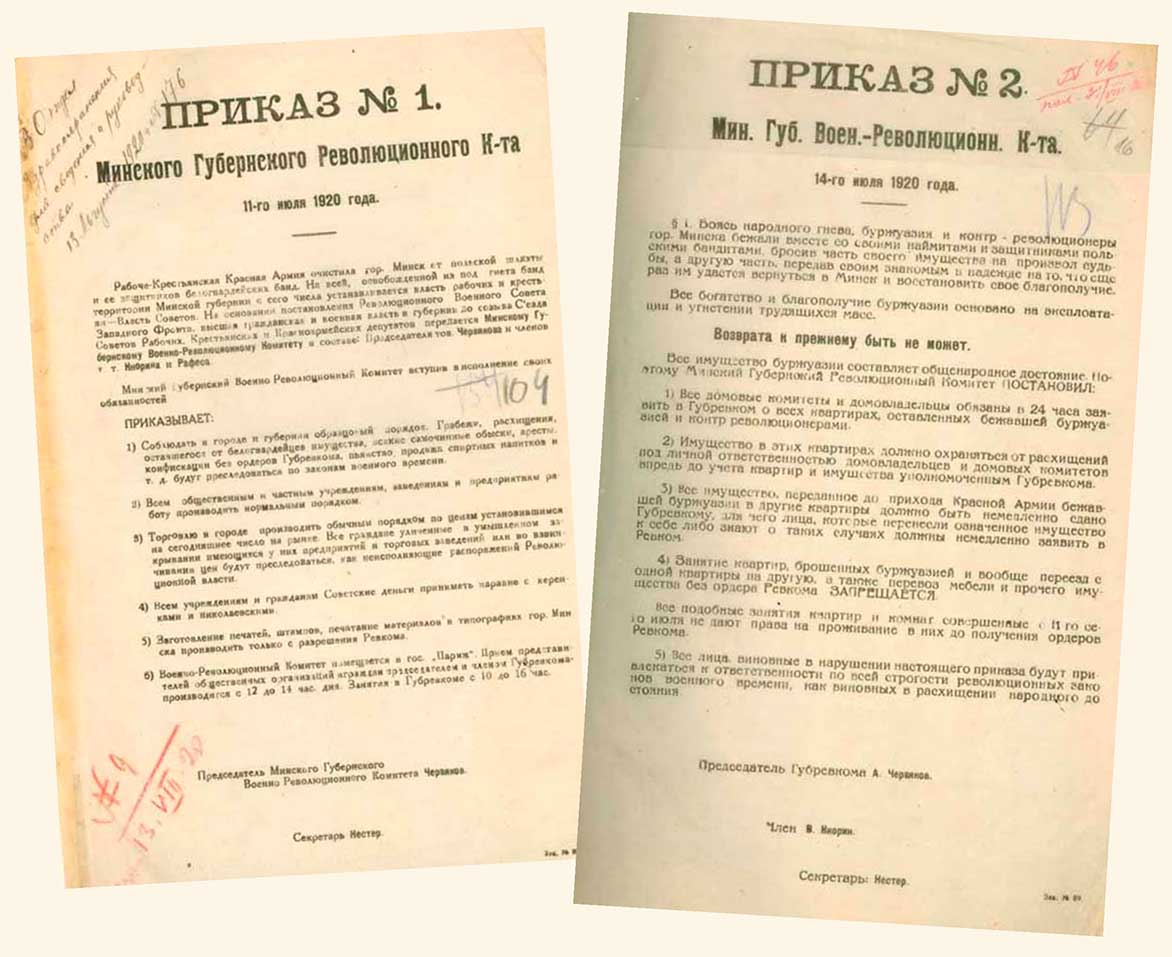

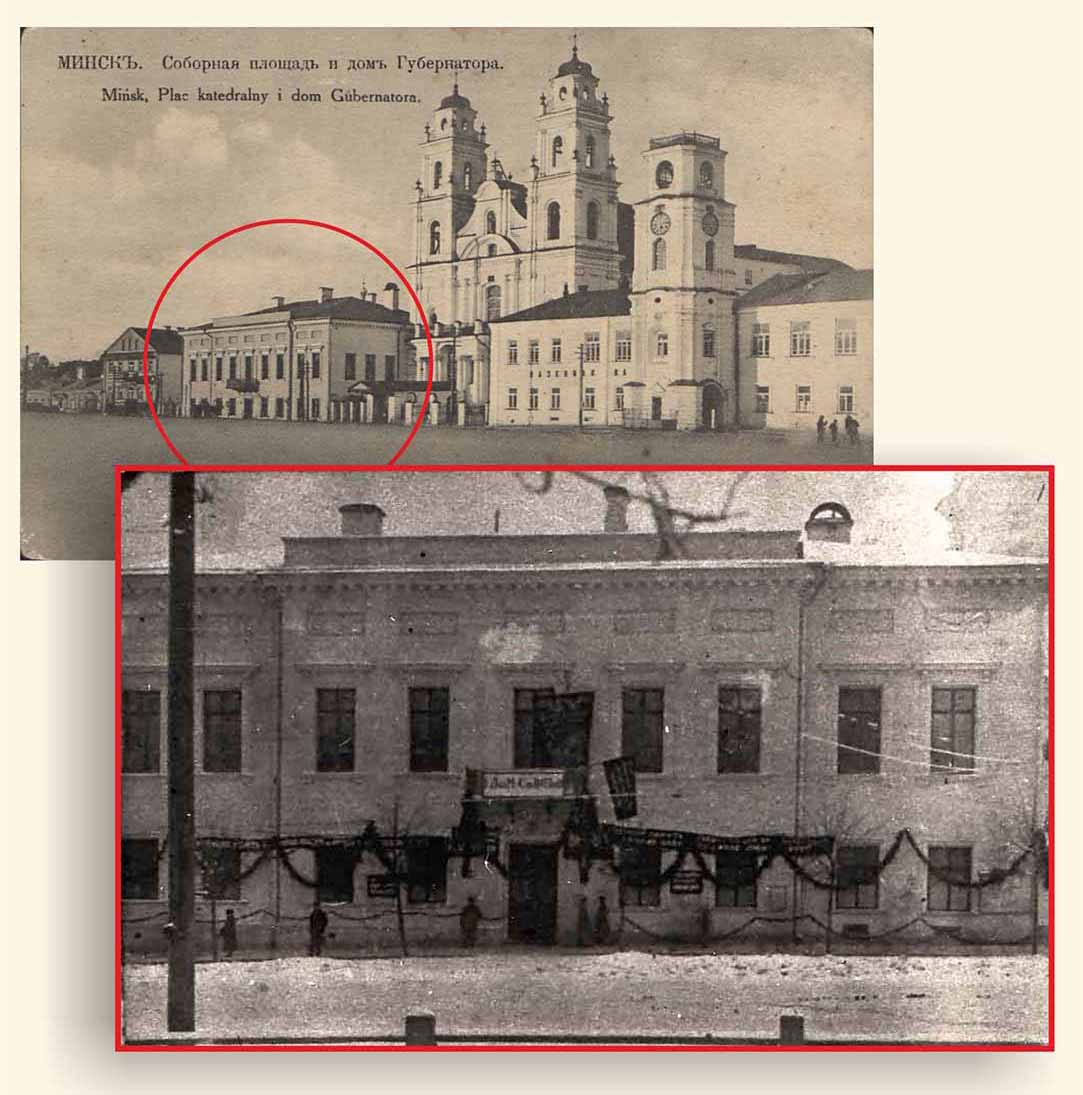

▼ Советская Белоруссия, Минск.

Председатель и зам. председателя Белорусского СНХ; особоуполномоченный по Западной области;

зам. Наркома внешней торговли; инспектор торгпредов в Варшаве и Берлине

▼ «Независимая» С.С.Р.Б.

▼ Совнархозбел

▼ Внешторгбел

▼ «Тайные связи»

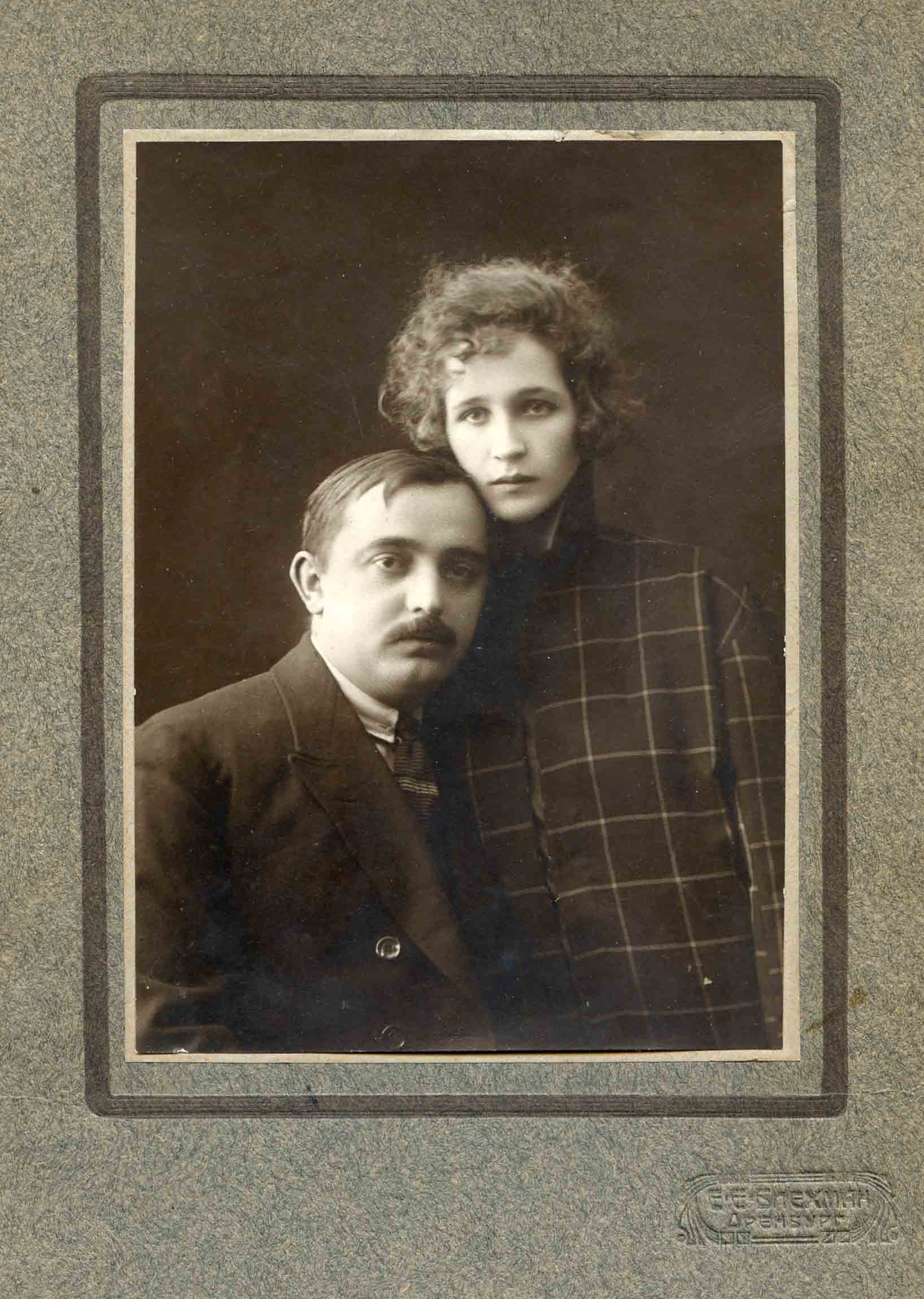

▼ Женитьба. Мария Иосифовна Сыч (Цибарт)

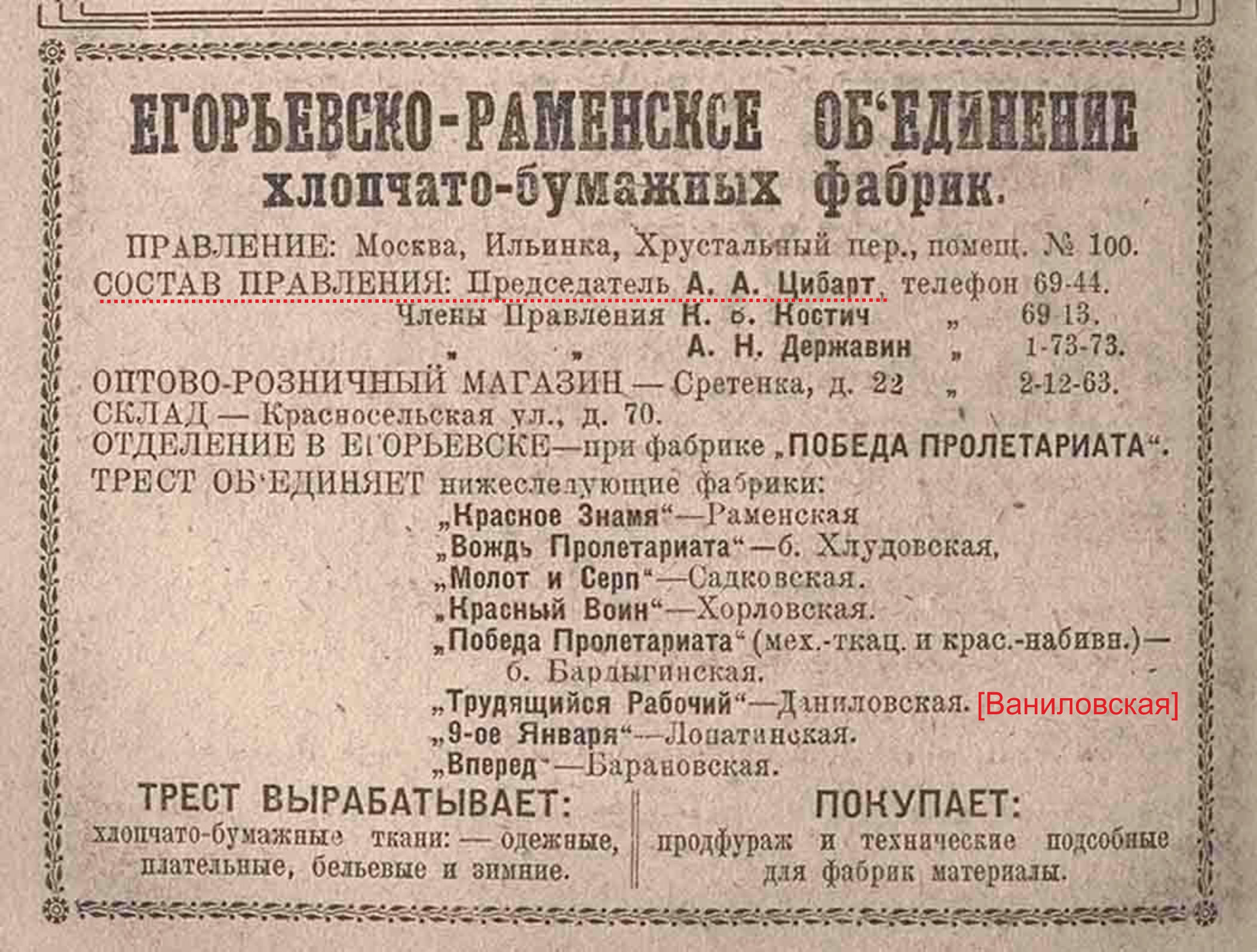

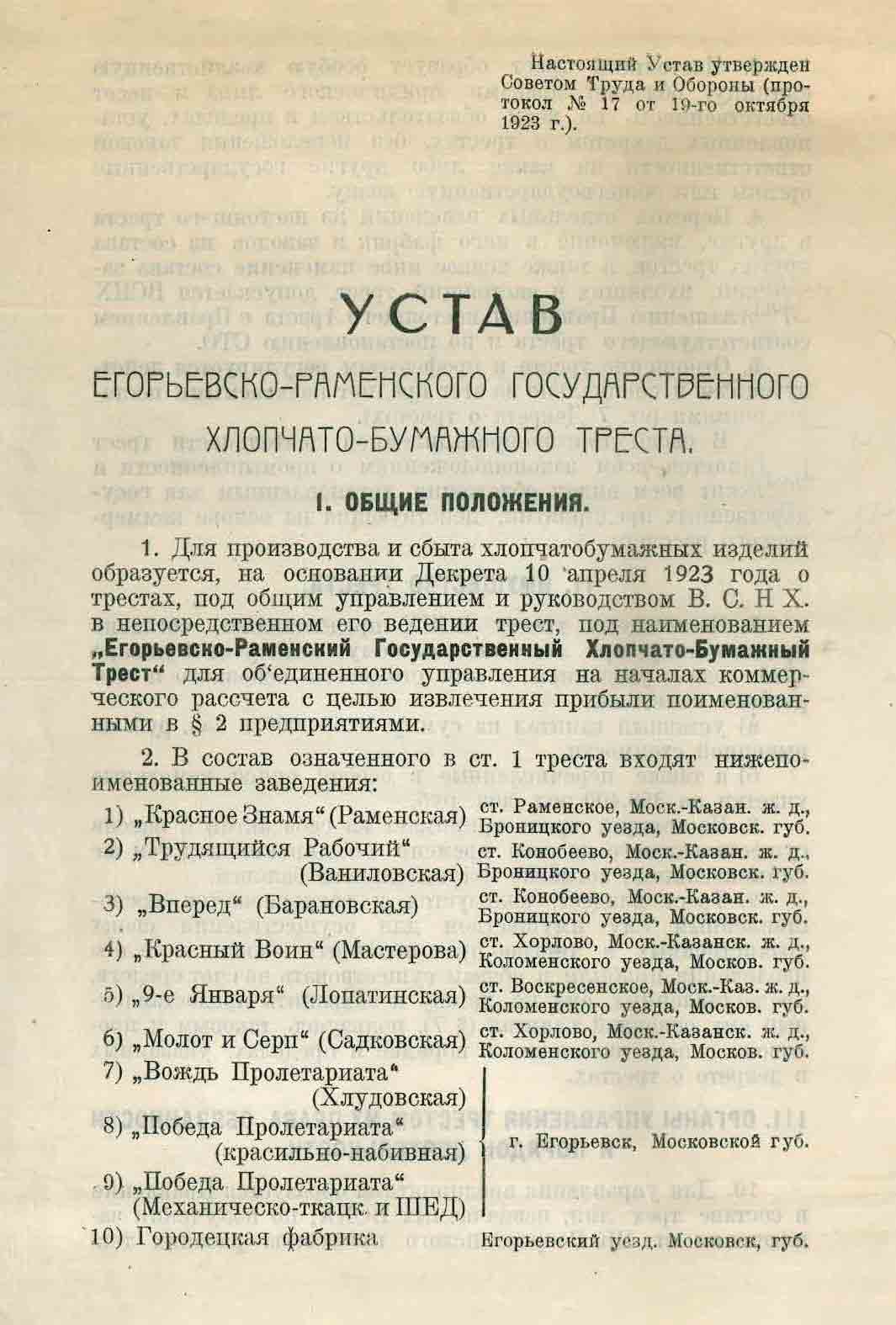

▼ Москва. Егорьевско-Раменский Государственный Хлопчато-Бумажный Трест

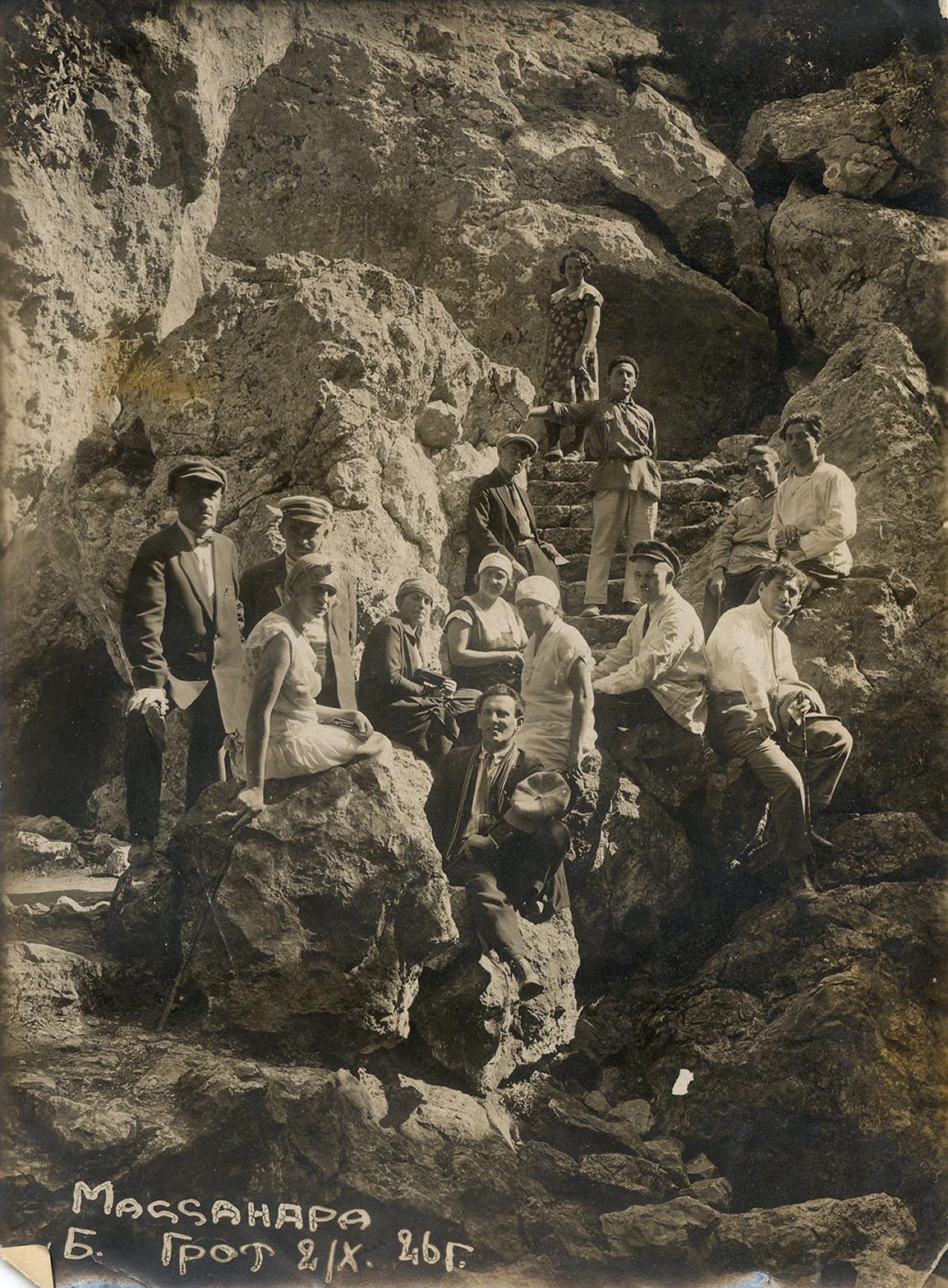

▼ Оренбург. Директор Илецкого соляного промысла.

Член президиума Казпромбюро ВСНХ РСФСР; член коллегии и 1-й заместитель председателя ЦСНХ Казакской АССР

▼ Москва. Директор Директората текстильной промышленности ВСНХ РСФСР

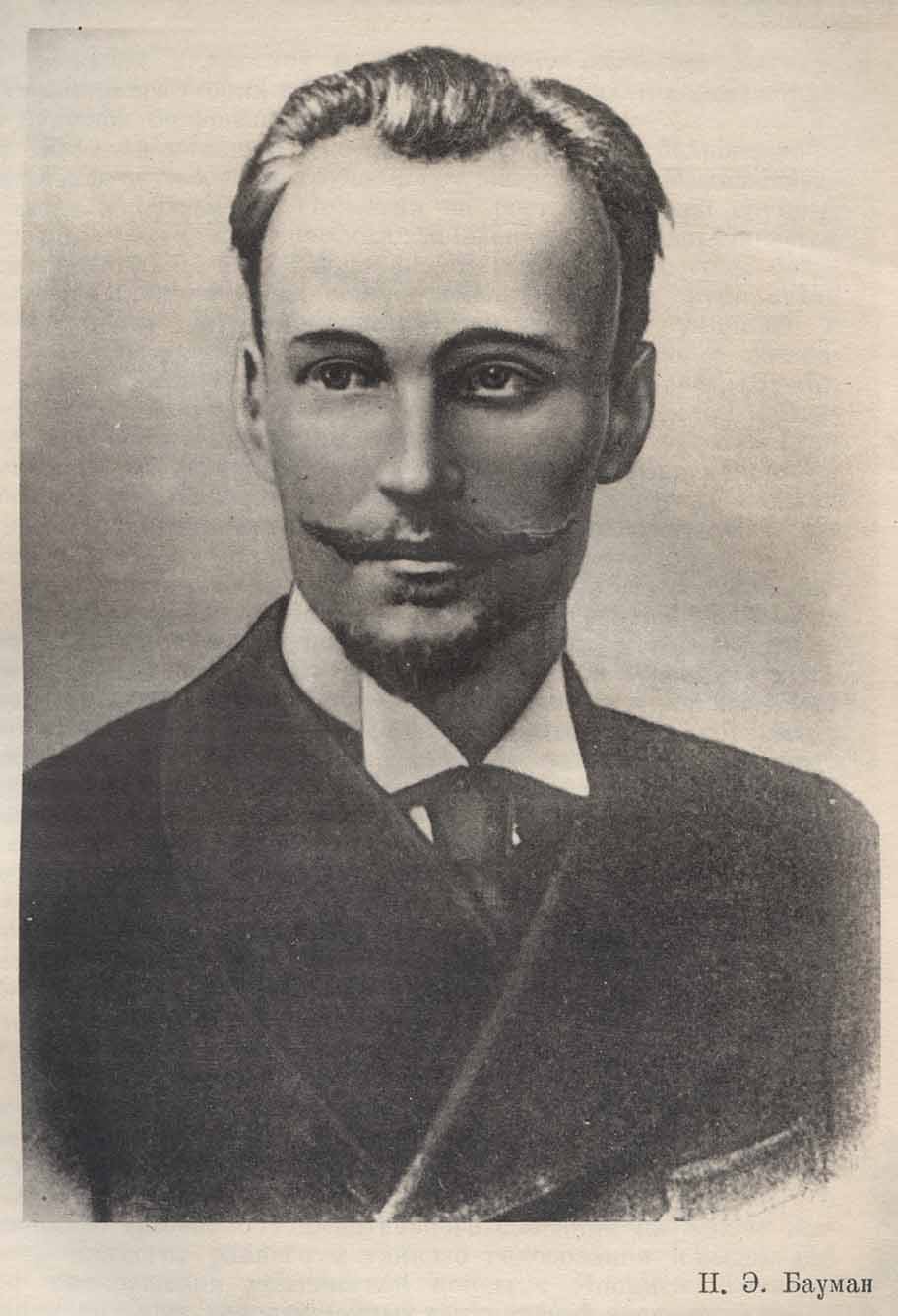

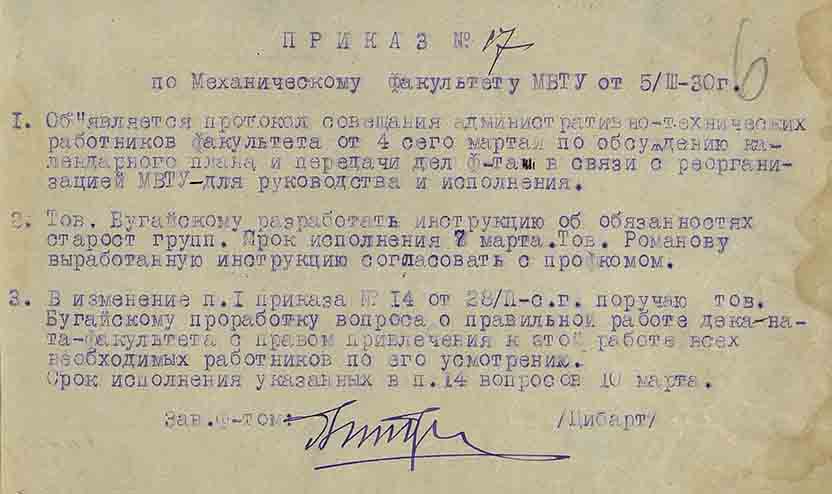

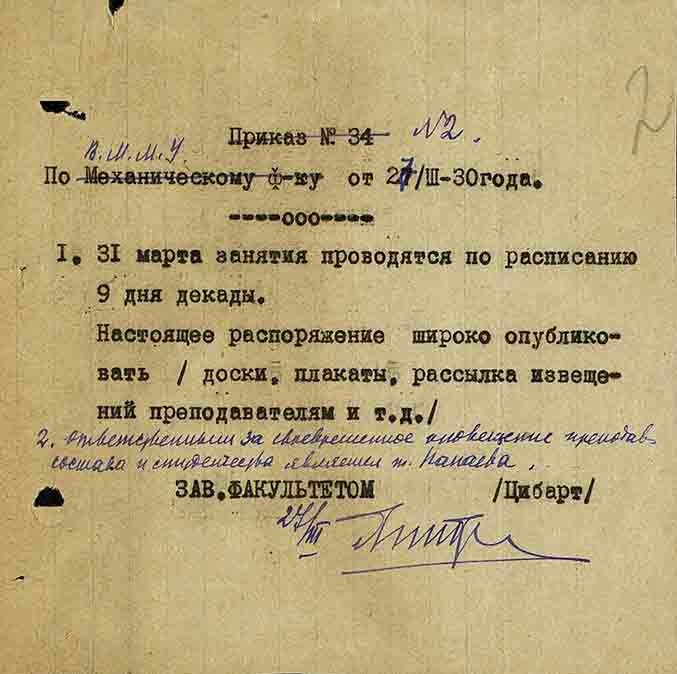

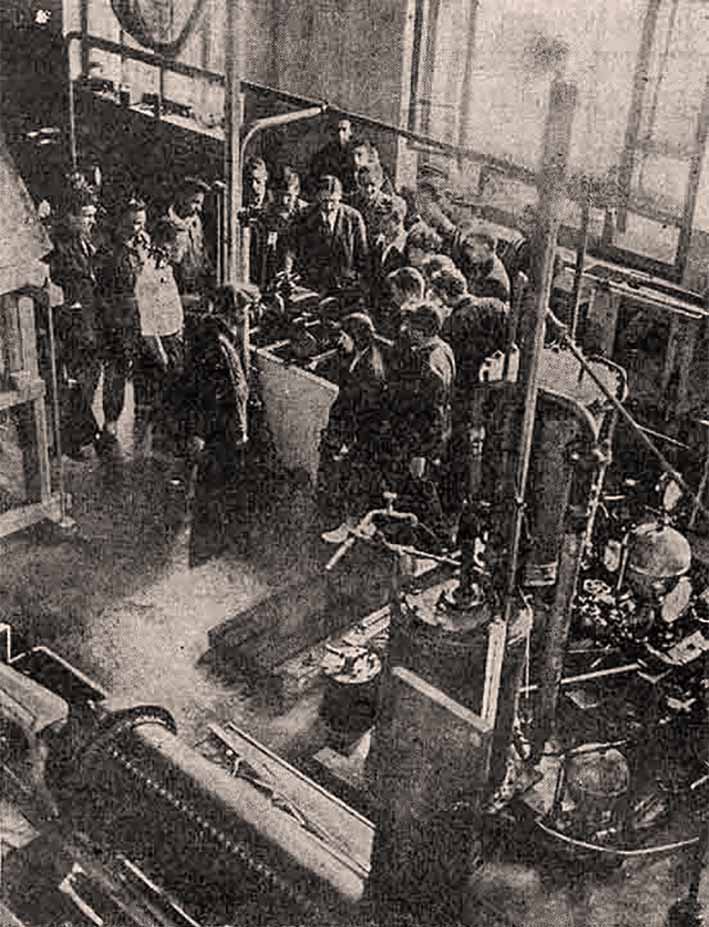

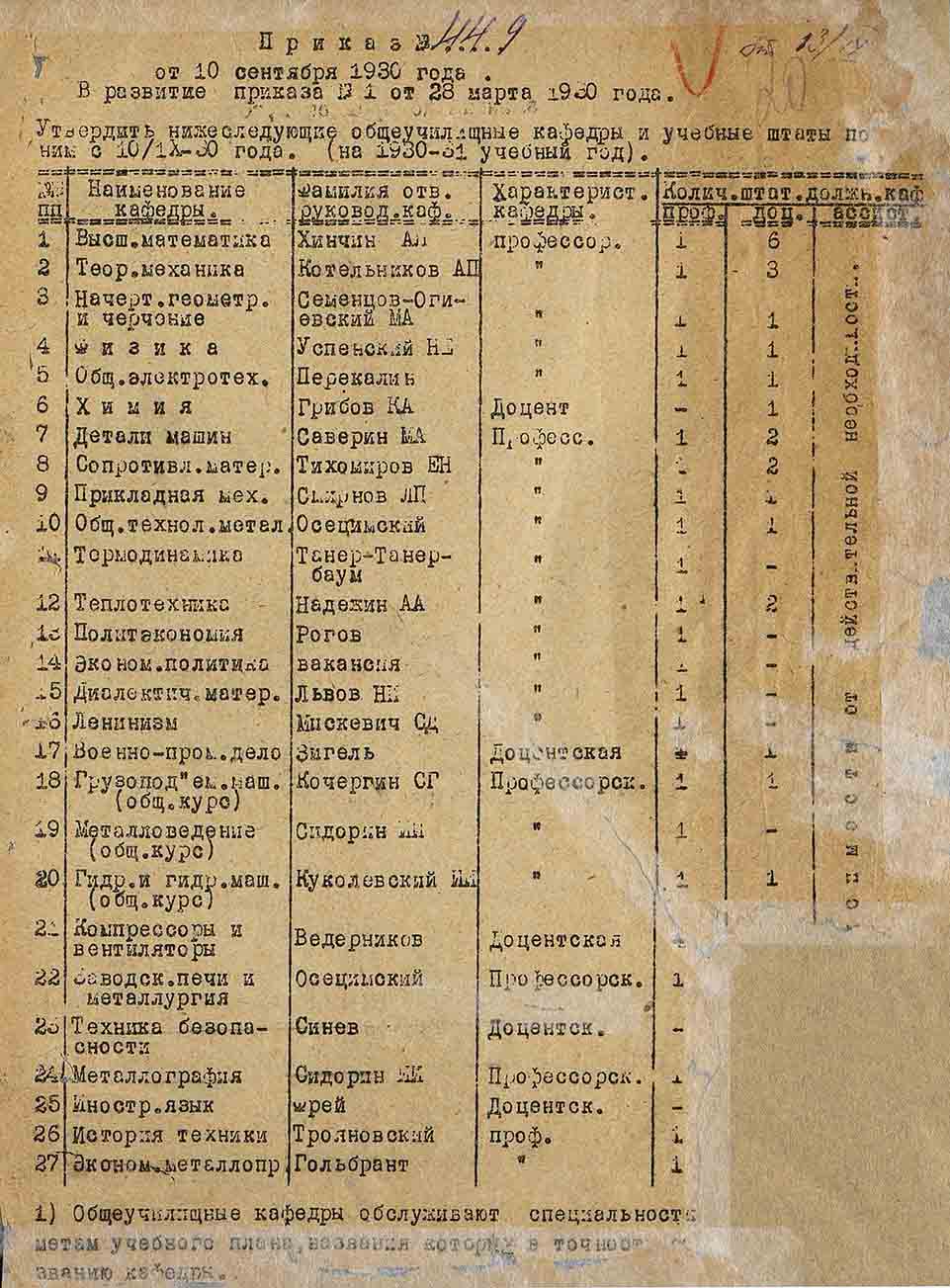

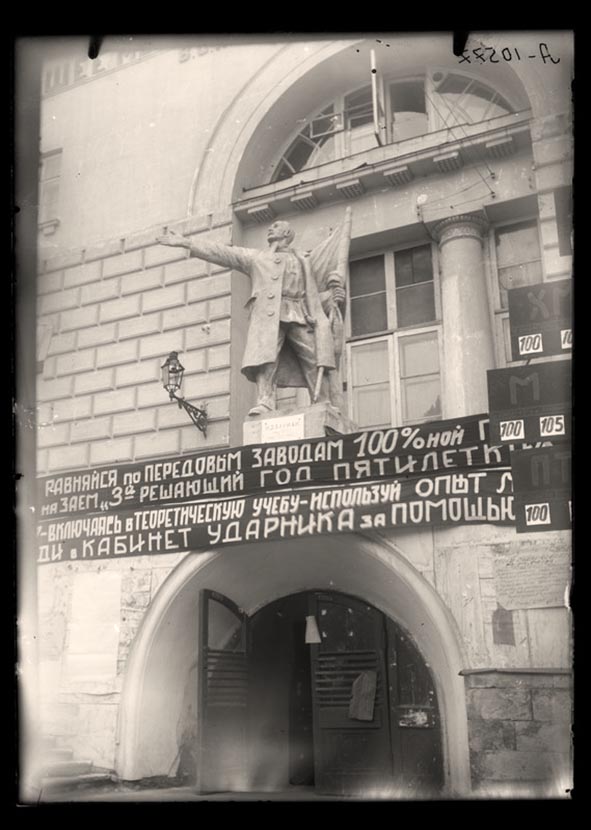

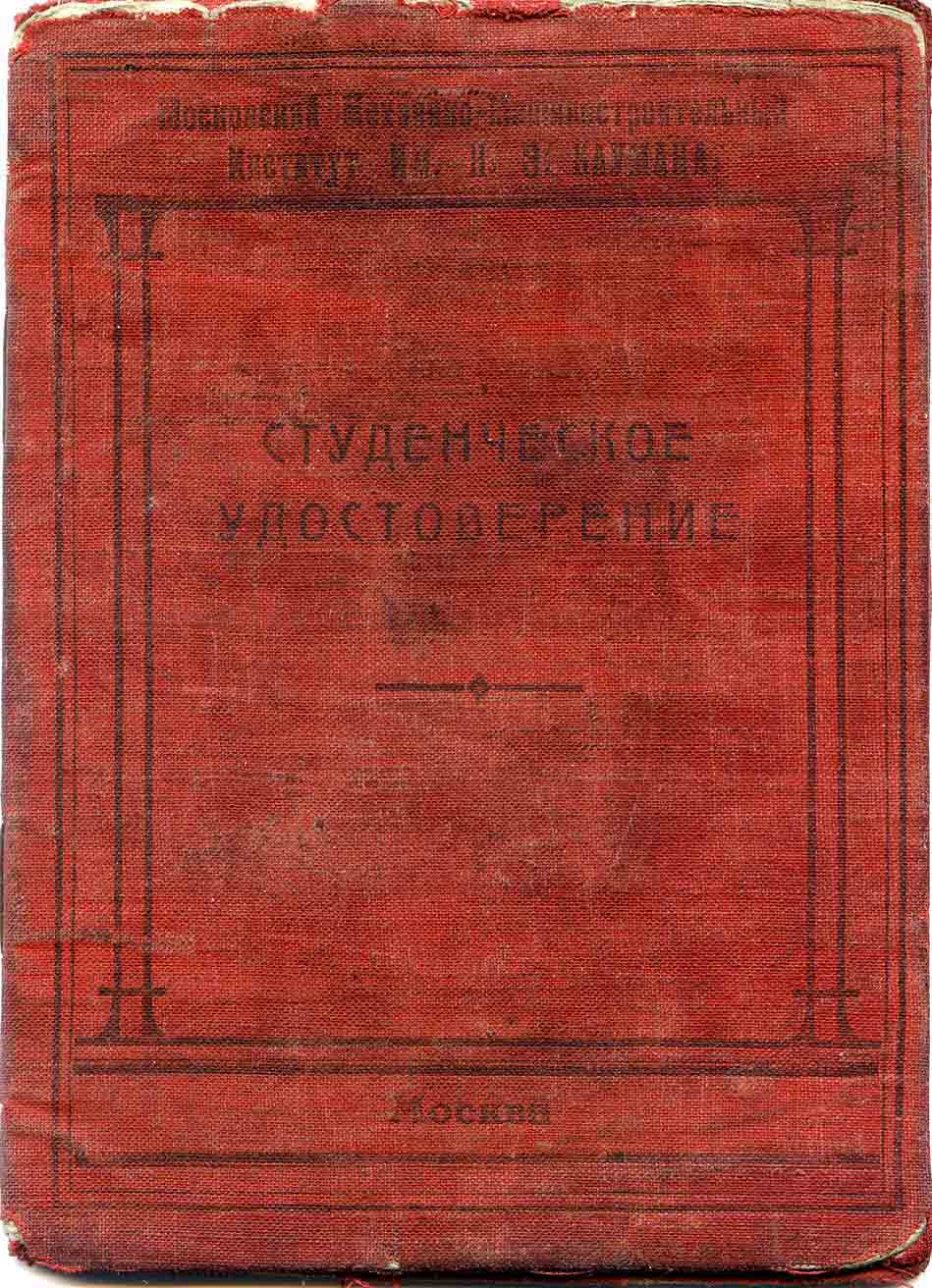

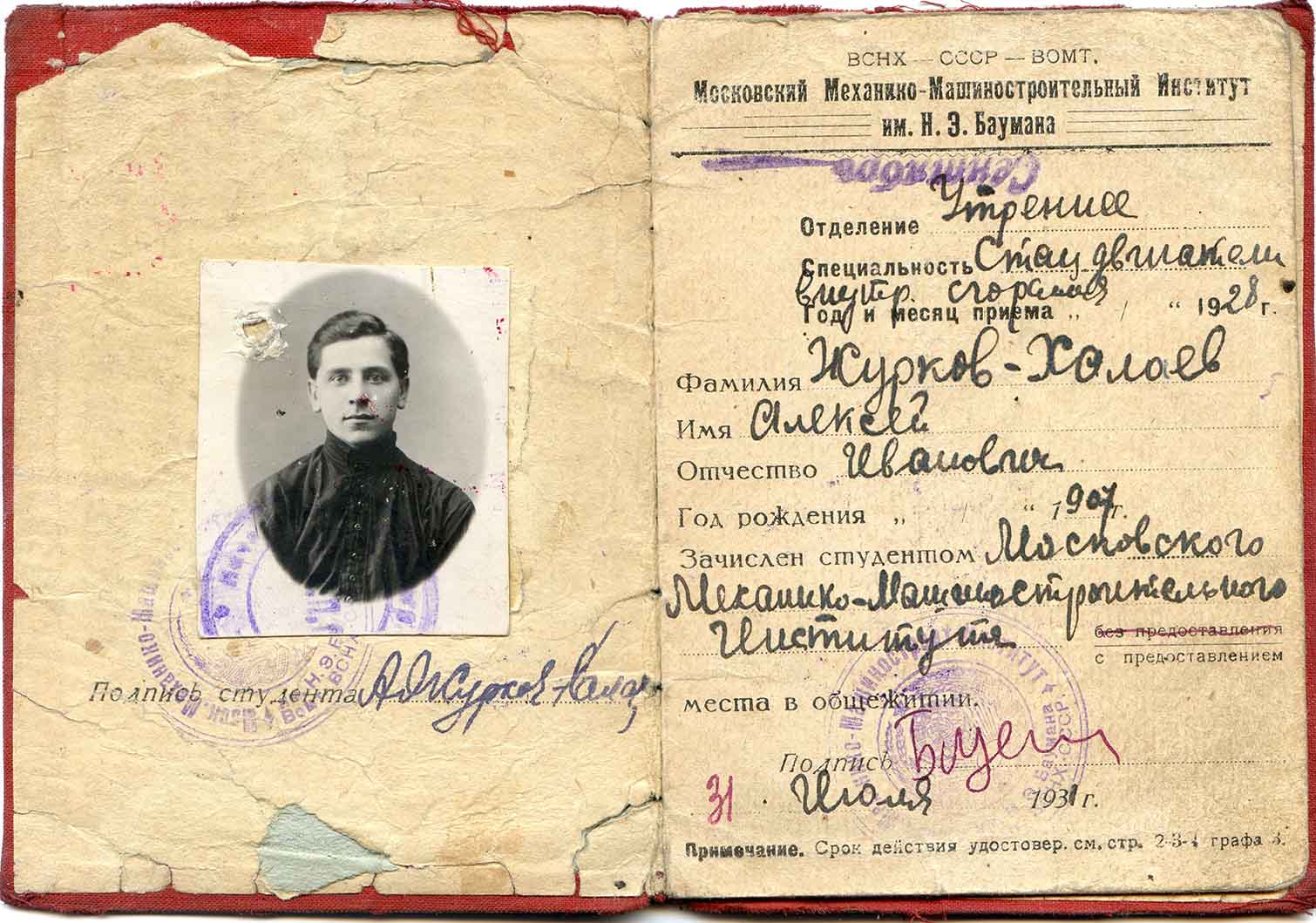

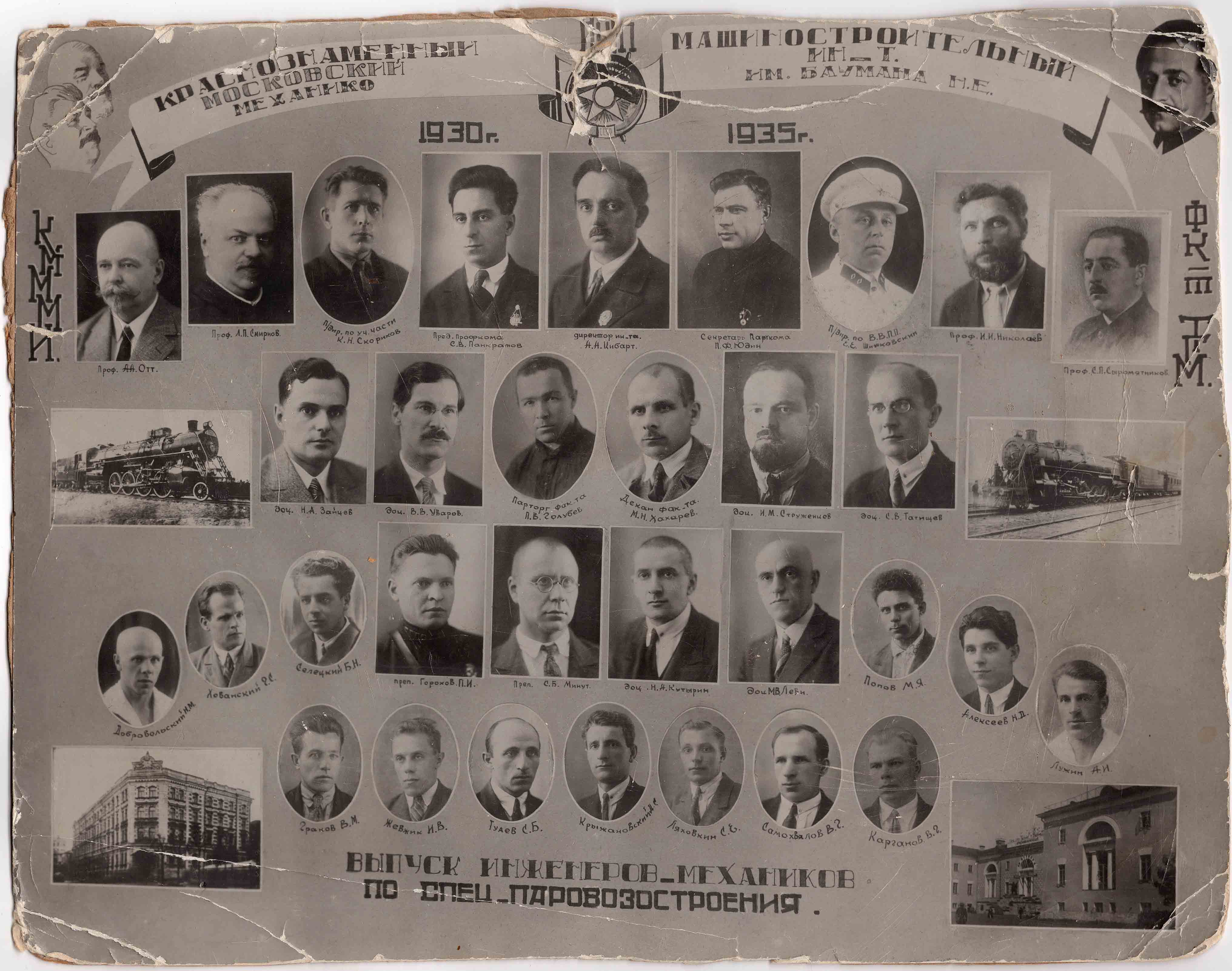

▼ БАУМАНСКИЙ, 29.01.1930 – 14.12.1937

(механический факультет МВТУ; ВММУ; c 28.10.1930 МММИ им. Н.Э. Баумана)

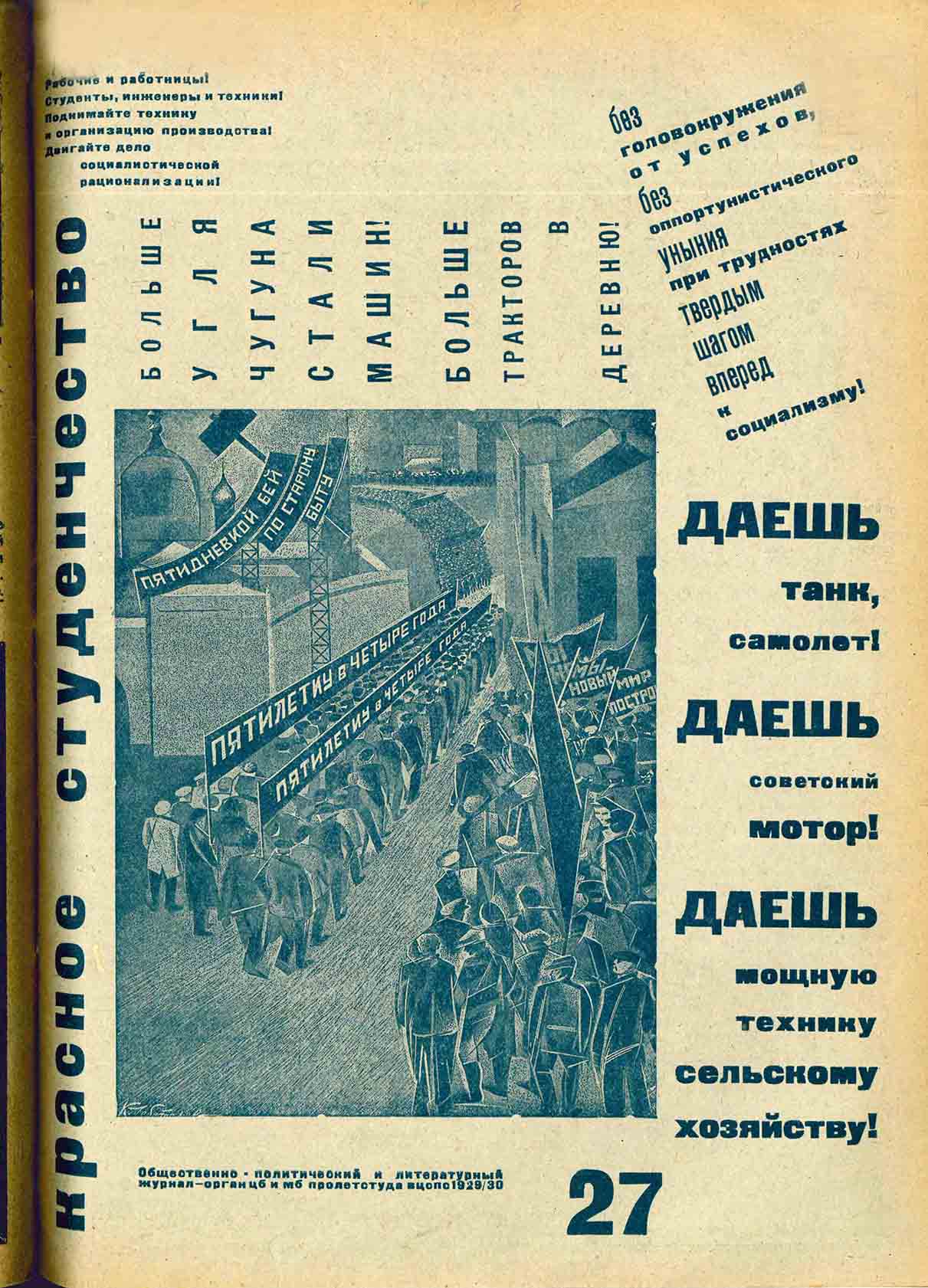

▼ «Здравствуйте, инженеры царства теней!» «Индустриализация» и удушение технического образования:

«поскорее выпустить на производство», узкая специализация, борьба ВКП(б) с научным «балластом», «тысячники» и пр. – МВТУ ко времени прихода Цибарта

▼ «Красный декан» как будущий директор втуза. А.А. Цибарт – декан механического факультета МВТУ

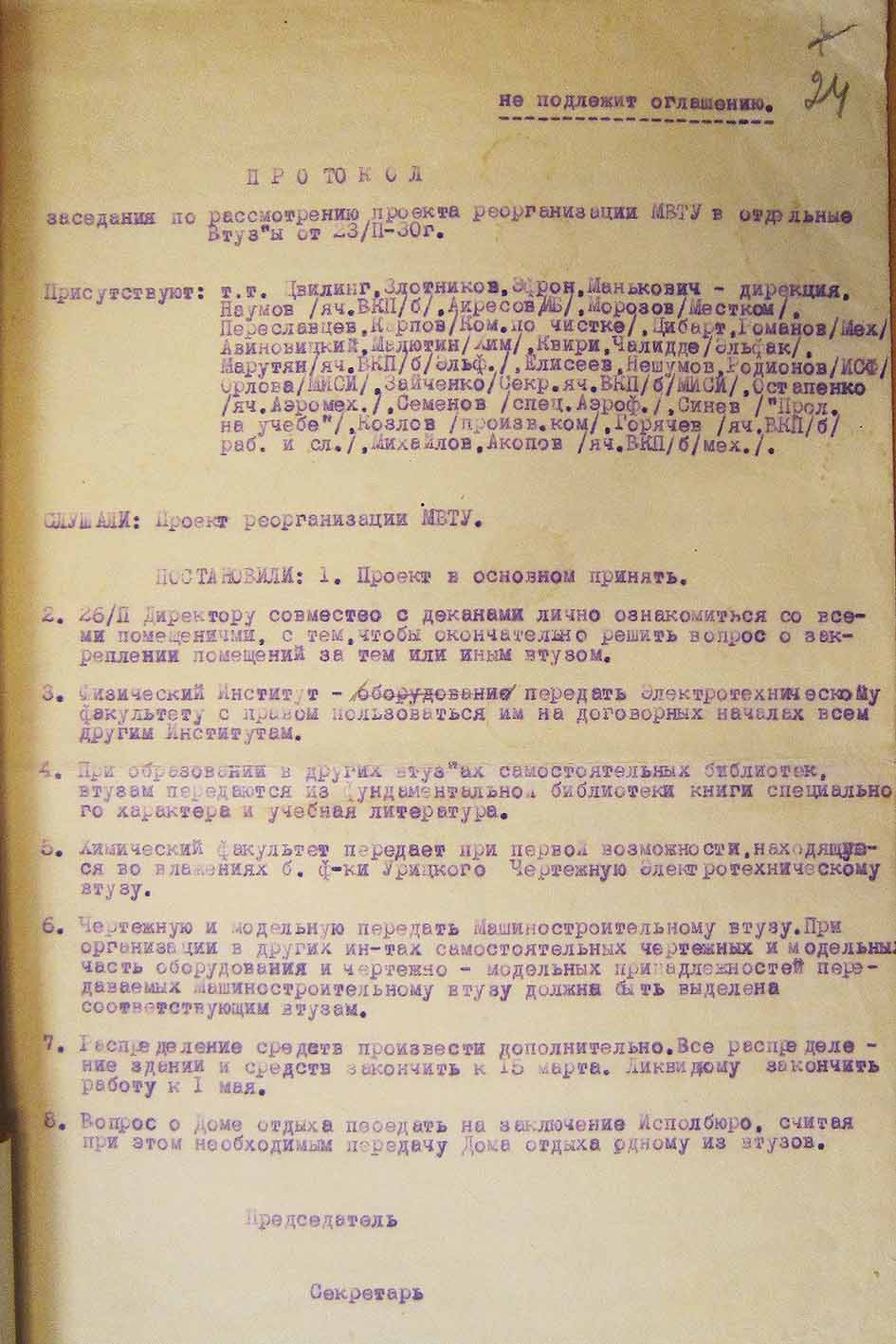

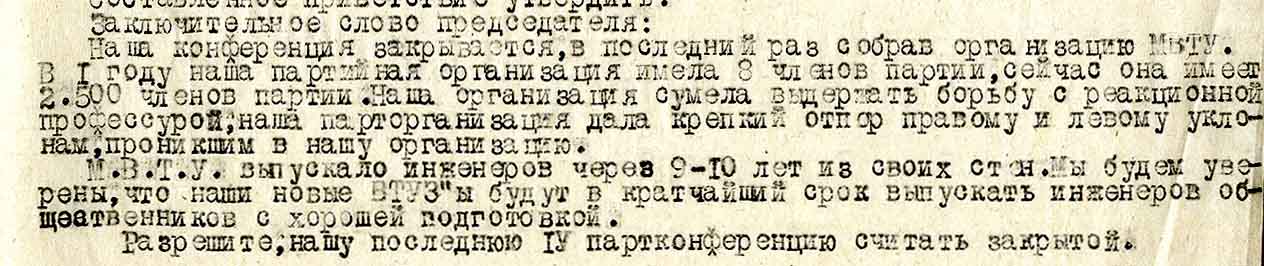

▼ Раздробление МВТУ свершилось. А.А. Цибарт – Директор ВММУ (Высшего механико-машиностроительного училища)

▼ Наследство МВТУ. «...Безусловно "старшим сыном" оказалось ВММУ»

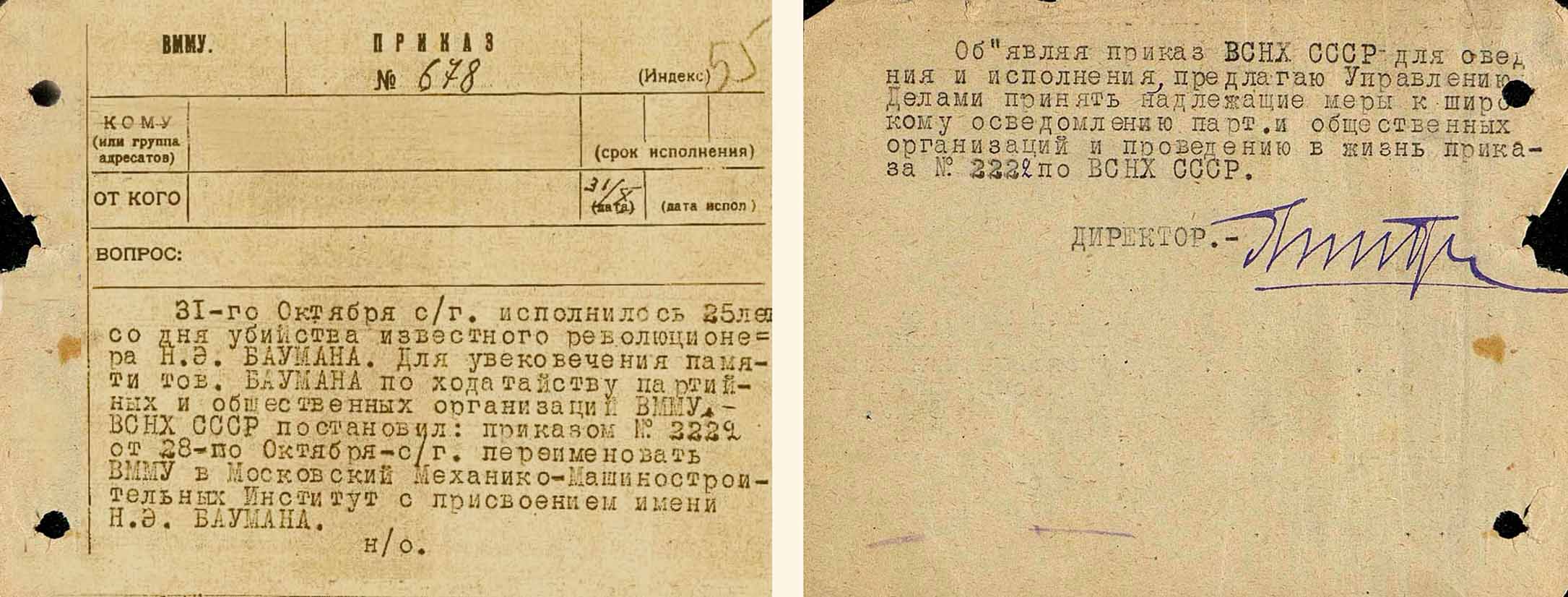

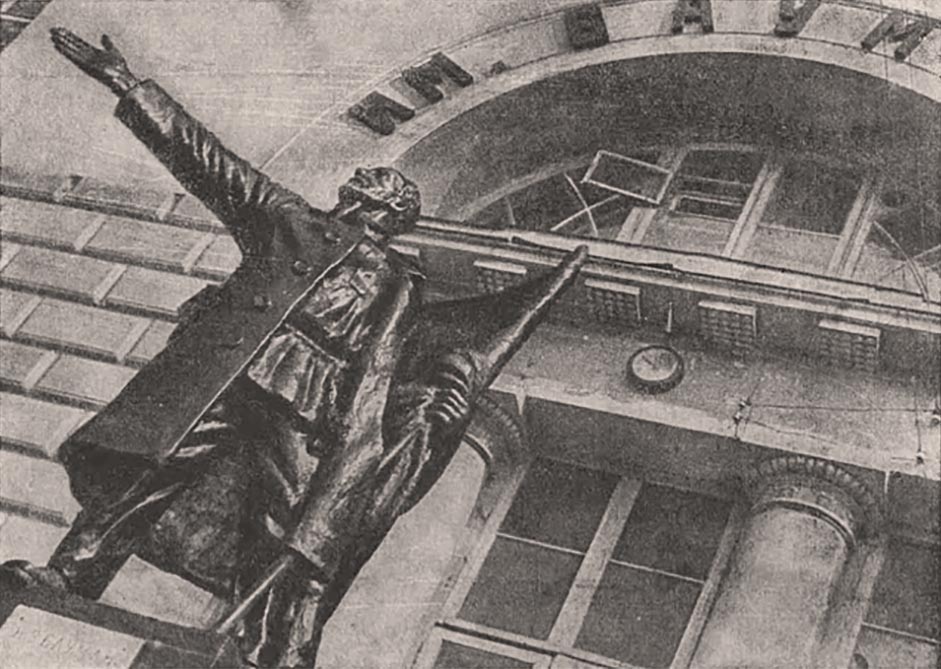

▼ Рождение Бауманского: втуз стал «Бауманским» при Цибарте.

А.А. Цибарт – директор МММИ (Московского механико-машиностроительного института) им. Н.Э. Баумана

▼ «Дело Промпартии». «Спецеедство» партячейки ВММУ/МММИ и «оппортунизм» Цибарта

▼ Общий взгляд: восемь лет работы Цибарта во втузе в его «наиважнейший период» (январь 1930 – декабрь 1937).

Лучшее из возможного

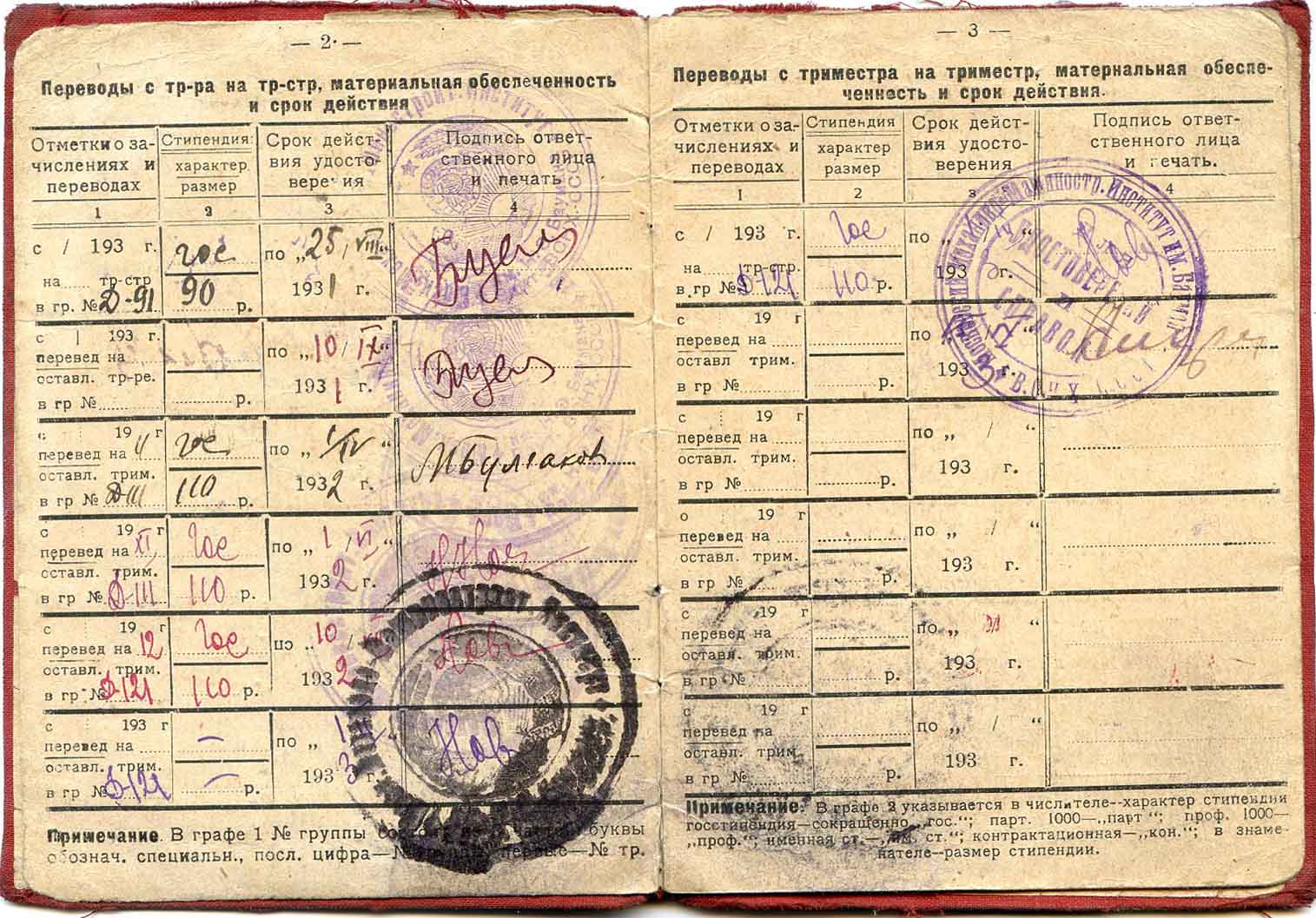

▼ 1930 – 1932: прежним курсом. «Пролетаризация», «бригадный метод», «непрерывное производственное обучение», 4 курса вместо 5, и проч.

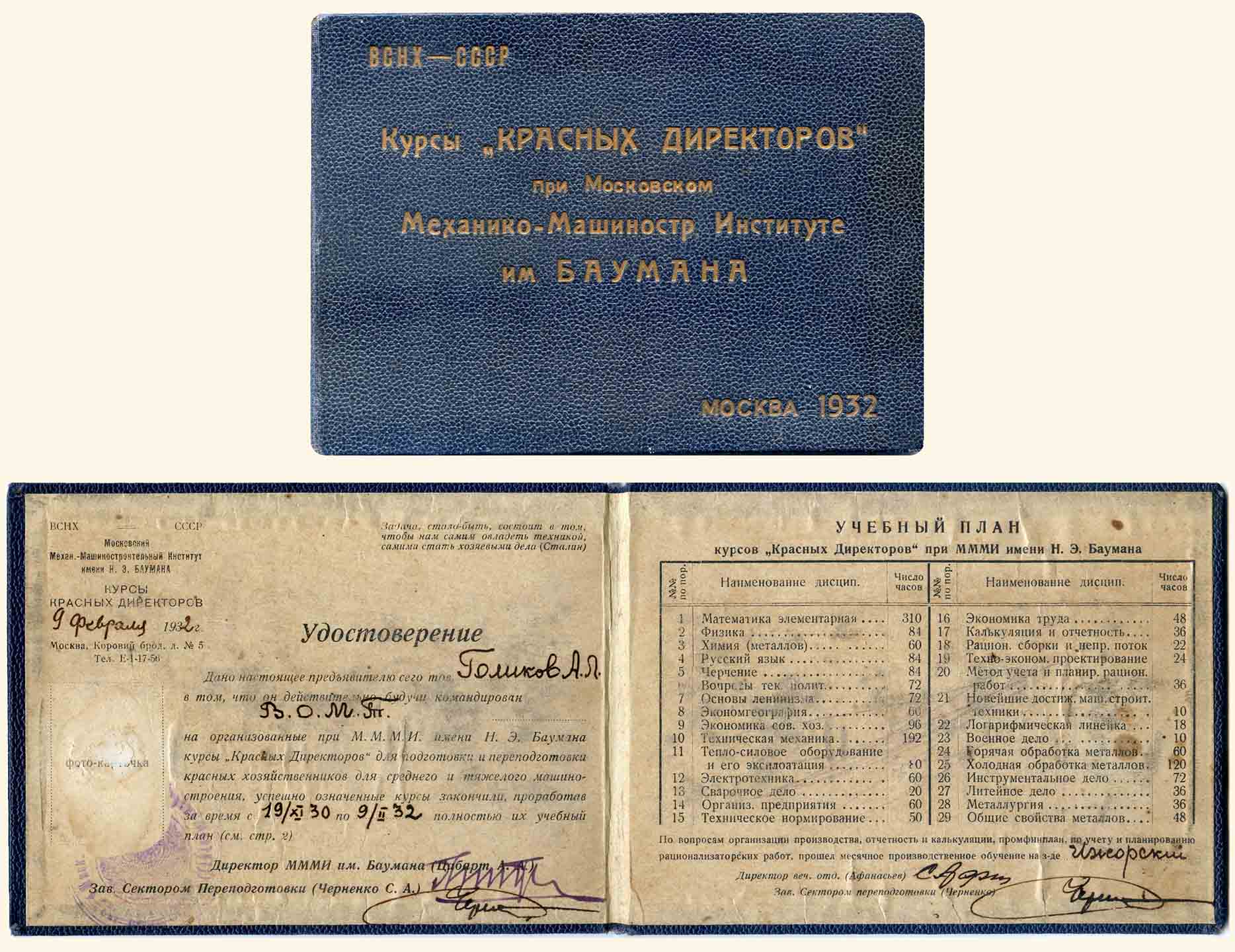

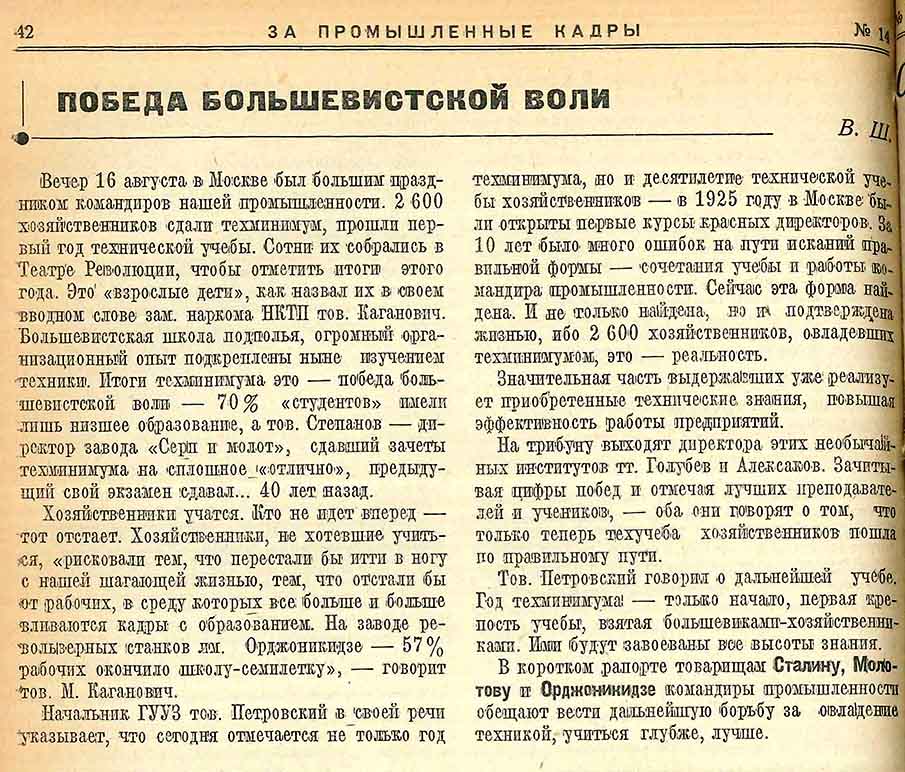

▼ «Охват учебой командиров промышленности». Между вузом и ликбезом (Курсы красных директоров, ФОН, МММИПКХ)

▼ Поворот на 180 градусов:

спасительные реформы Кржижановского 19 сентября 1932 года

▼ Первый год реформ в Бауманском: 19 сентября 1932 года – конец 1933 гг.

«Полный возврат к старой школе», «по руслу копирования бывшего императорского технического училища»?

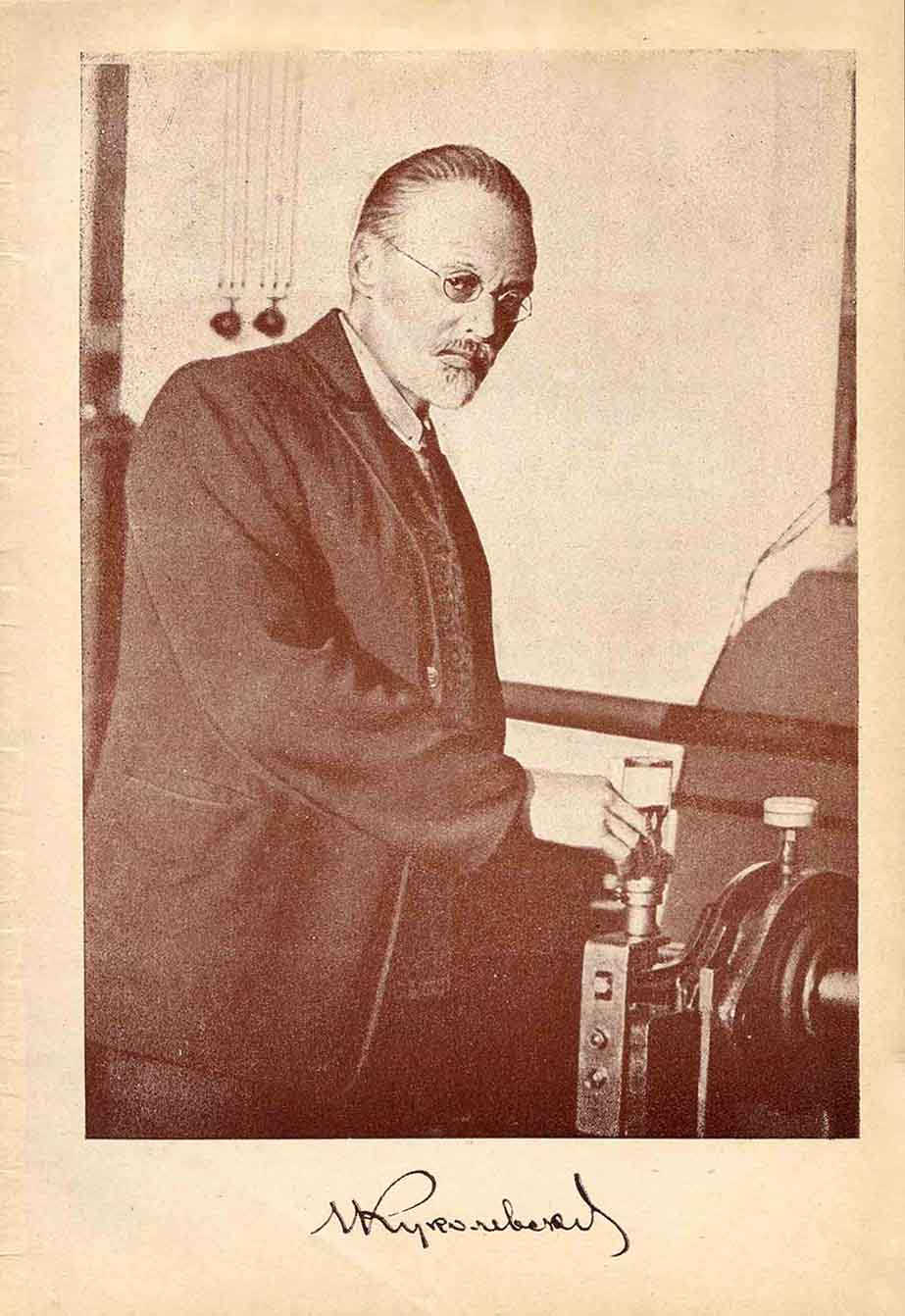

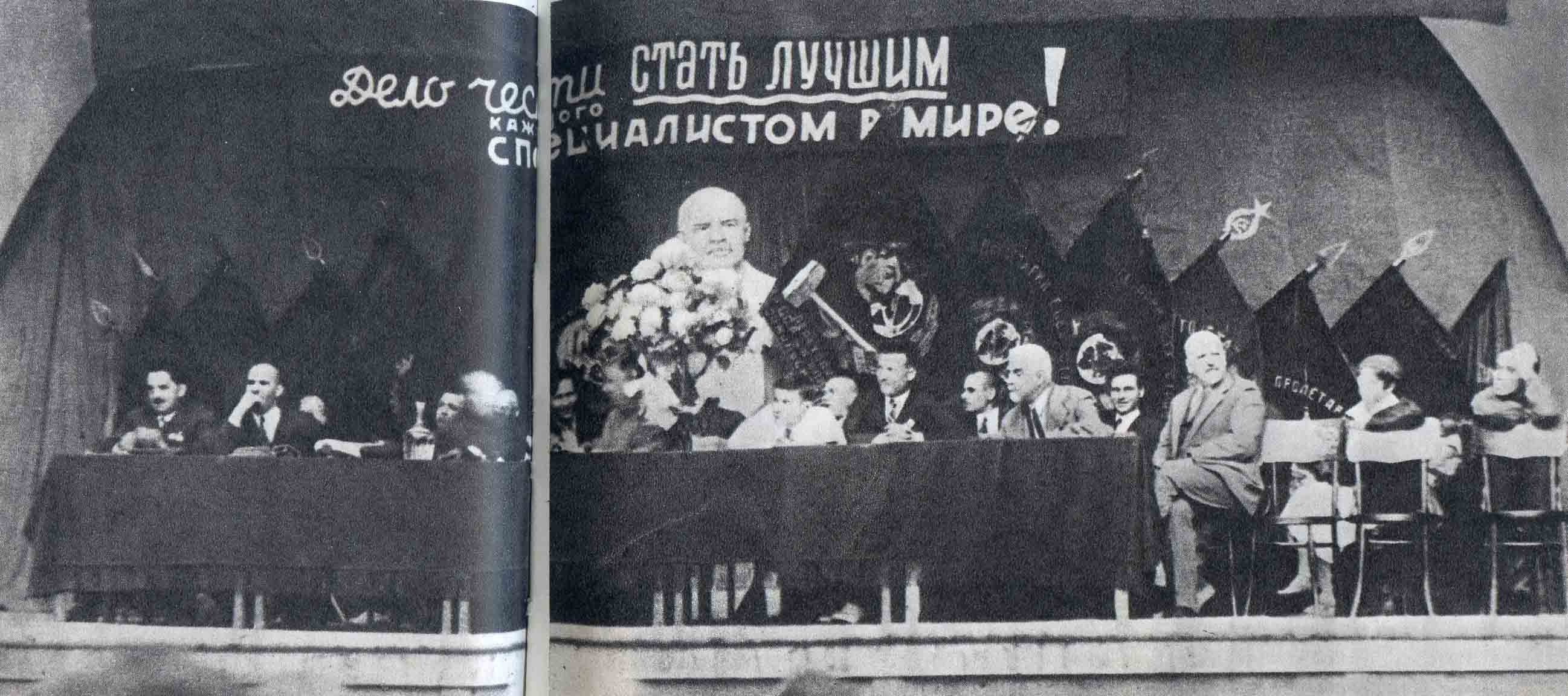

Доклад Цибарта на 6-м пленуме ЦК ВЛКСМ, возвращение профессоров в МММИ, создание факультетов и многое другое

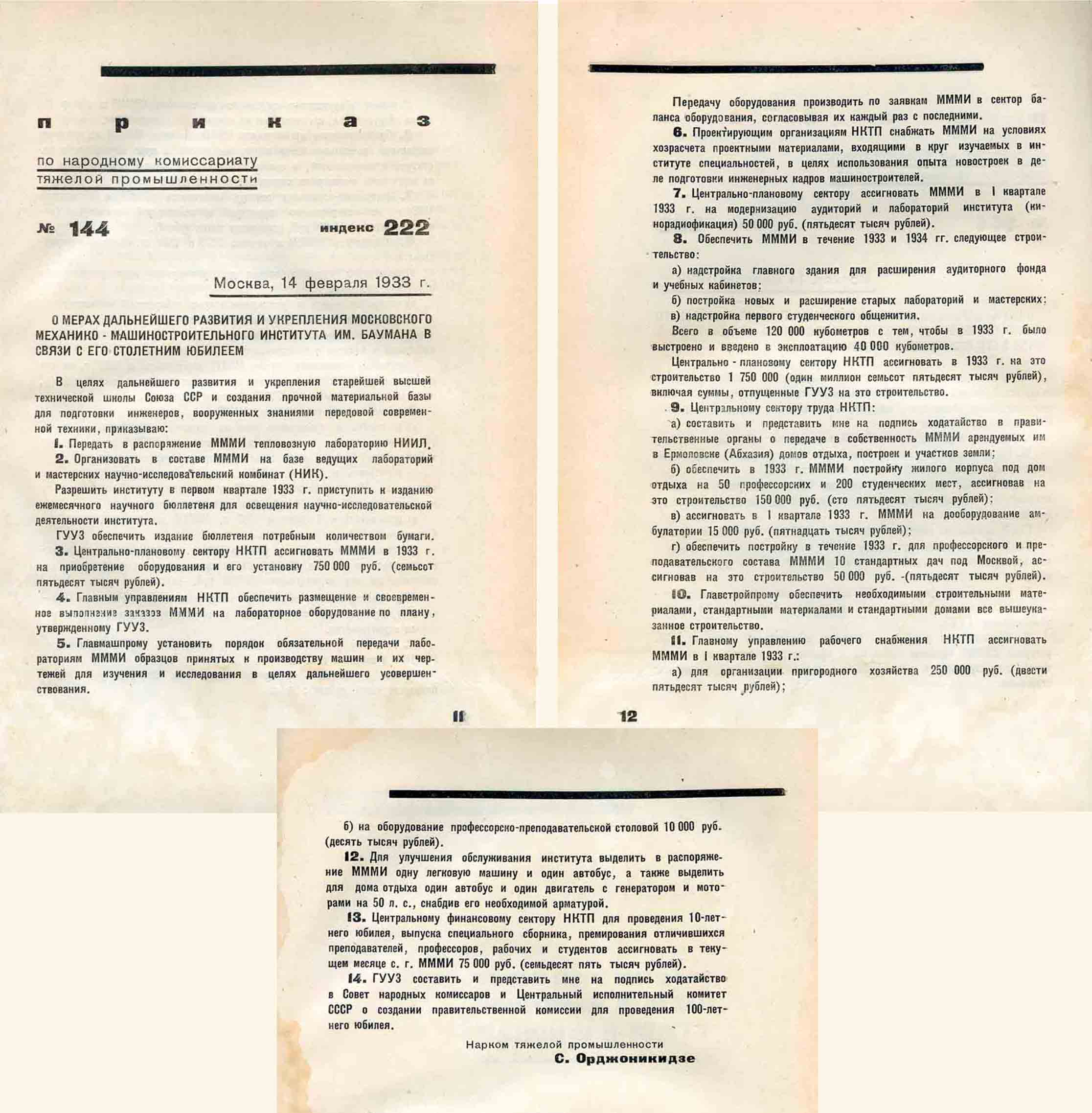

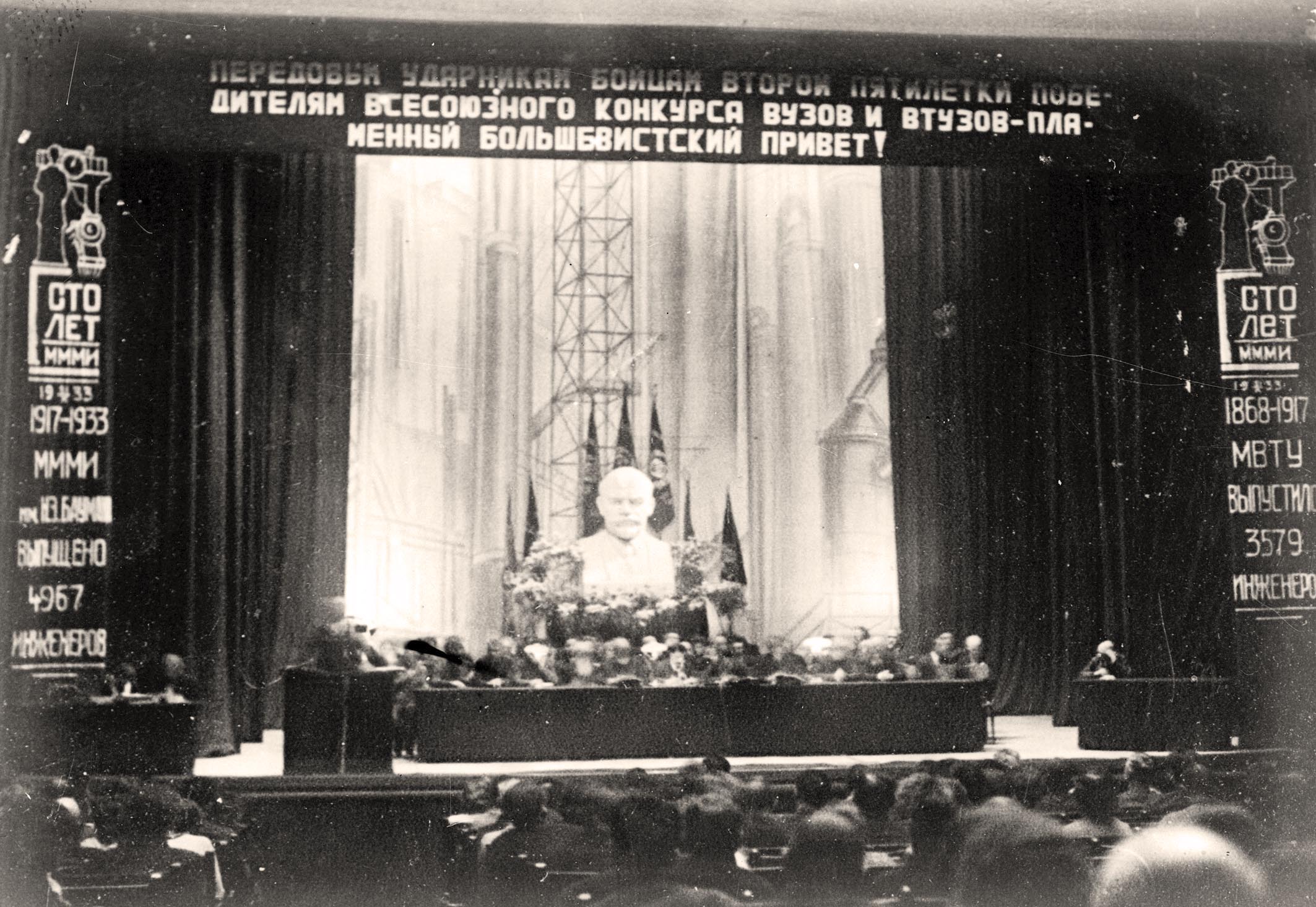

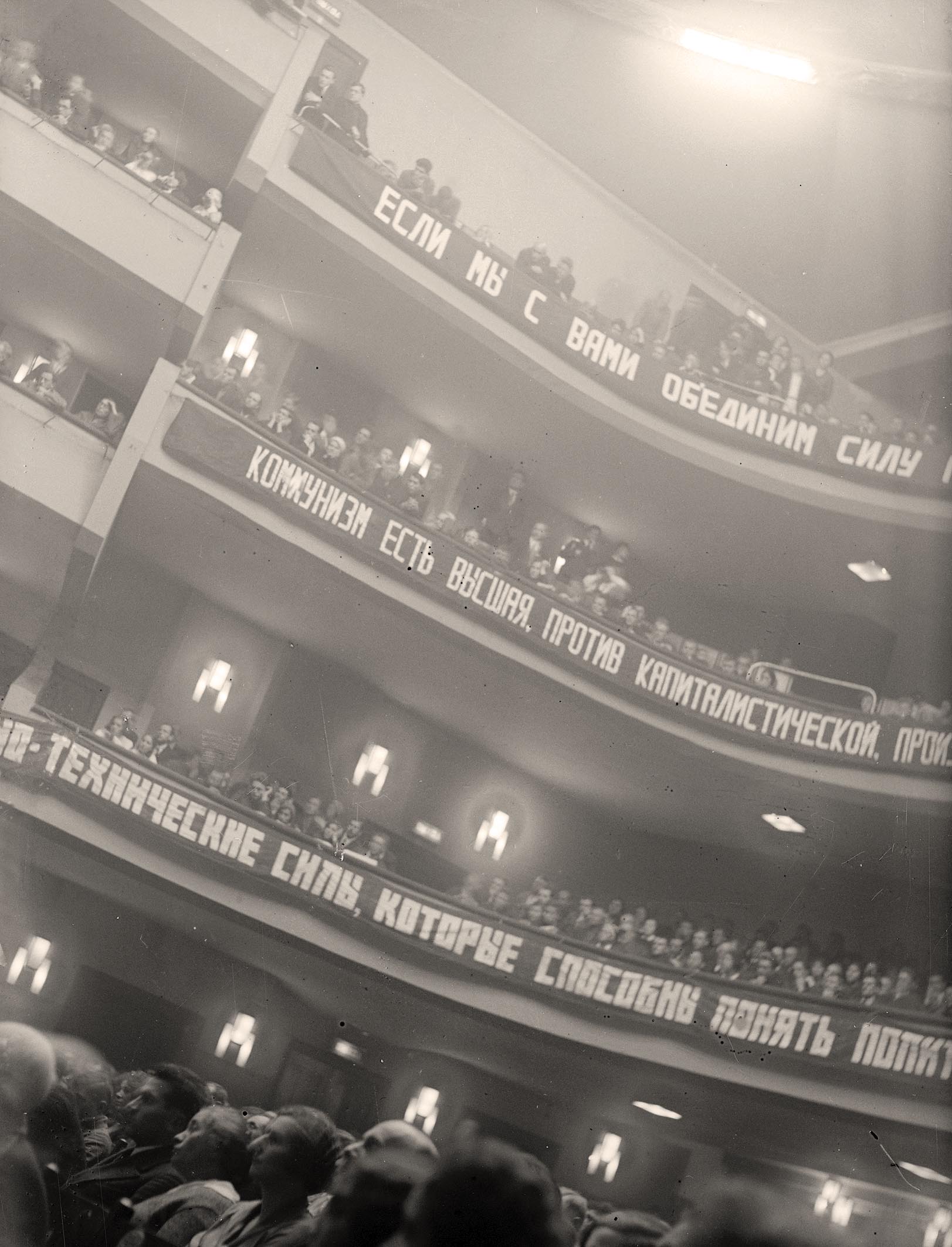

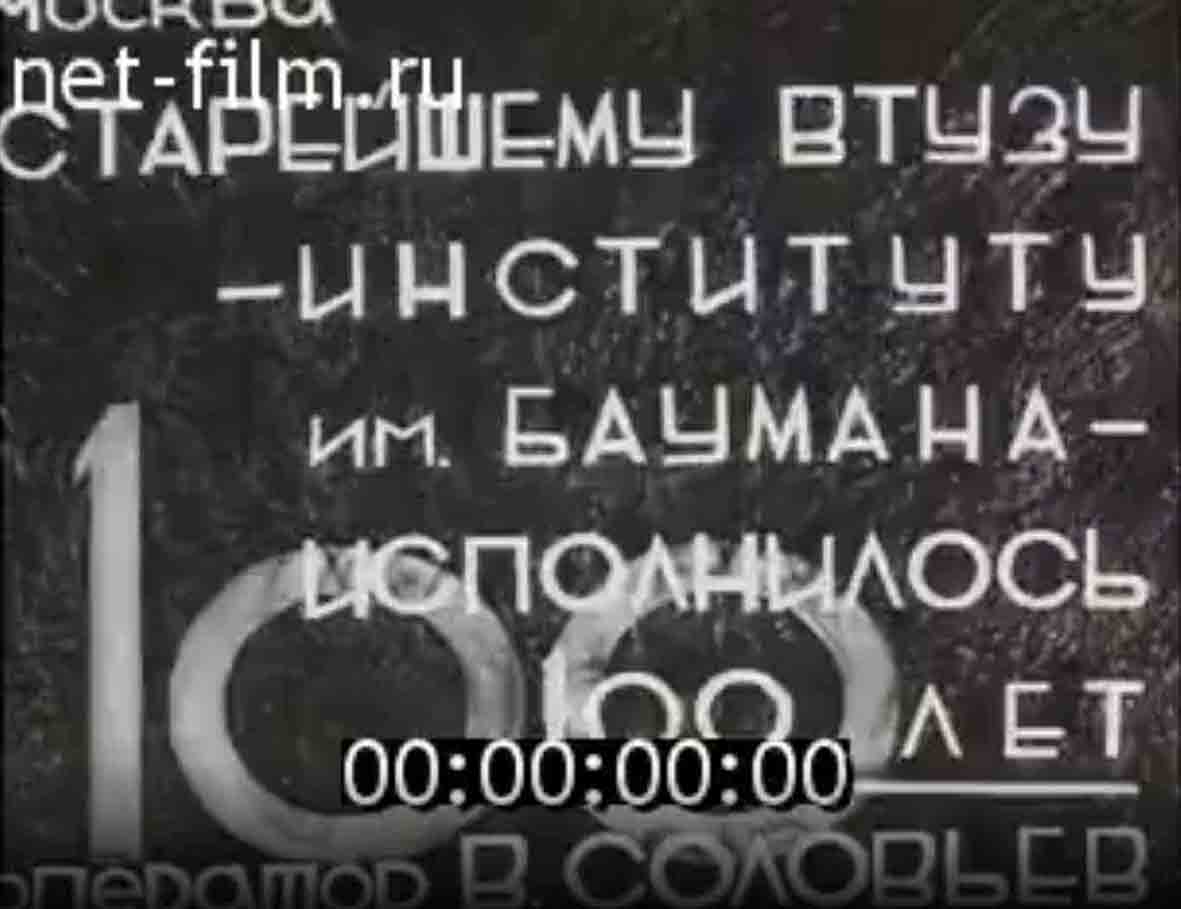

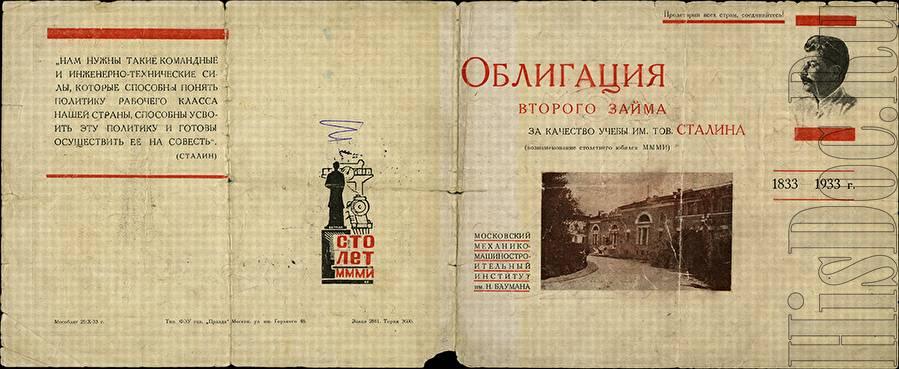

▼ 100-летний юбилей Училища (1830 – 1930) в 1933-м году: реабилитация отечественной науки.

Приказ Серго

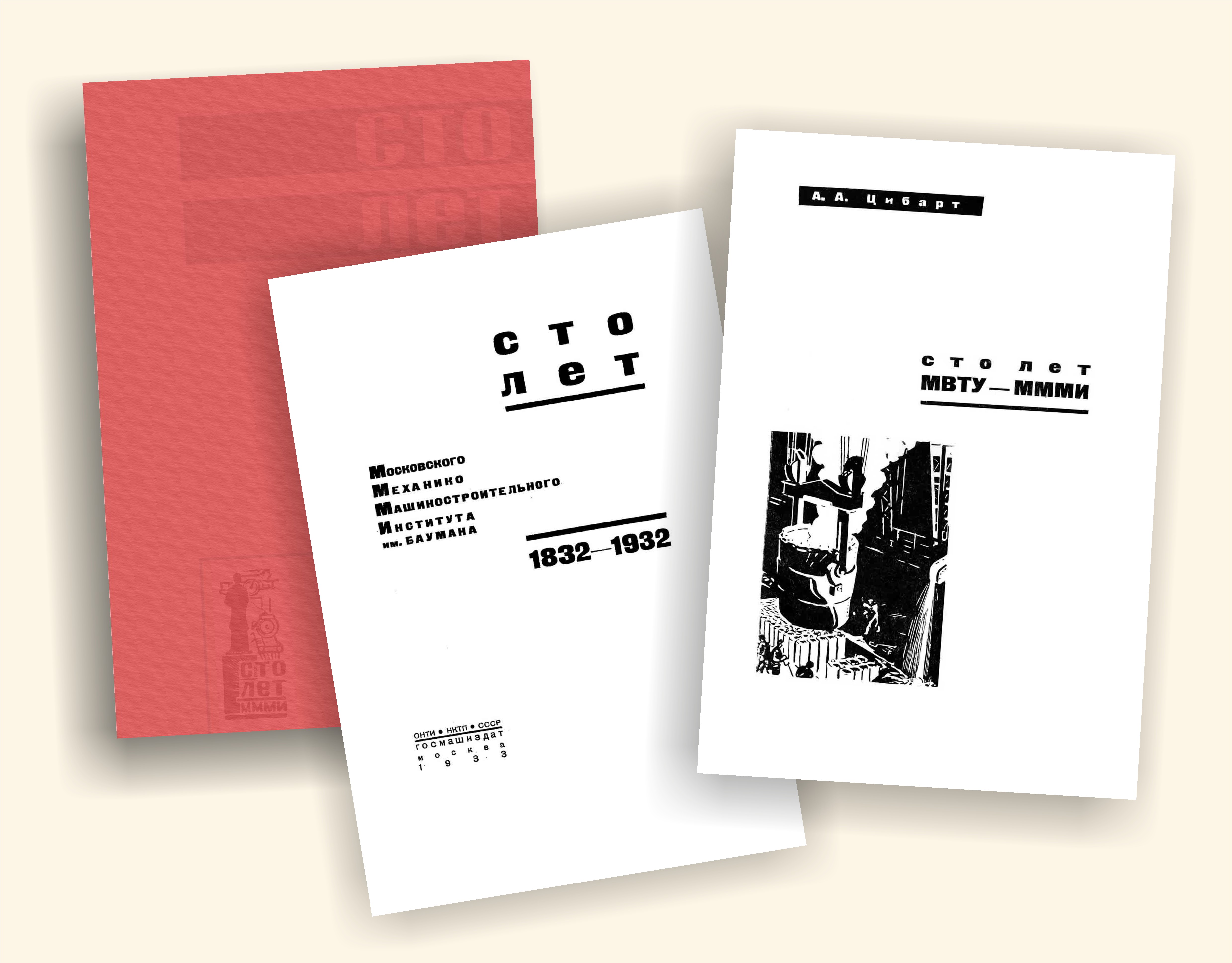

▼ Юбилейный сборник «Сто лет МММИ им. Баумана»

▼ Орден Трудового Красного Знамени: награждение Бауманского и Цибарта.

«ВТУЗ находится на крутом подъеме. Мы идем вверх по большинству наших качественных показателей»

▼ Цибарт и партия: чужой среди своих. «Не было ни одного выступления где он разоблачил бы хотя бы одного врага»;

парттысячники «его очень не любили и с ним всегда сражались»

▼ Новые школы и старые специалисты

▼ Профессор, доцент, ассистент в 1930 – 1937 гг. Ученые «старые» и «молодые»

▼ «Партийно-пролетарская аспирантура» в 1930 – 1937 гг.:

«проведя успешно задачу комплектования аспирантуры в части партийного и социального состава...»

▼ Иностранные языки в МММИ:

между «сделать обязательным знание по крайней мере одного из иностранных языков» и «втуз все равно языкам не научит»

▼ Студенческие научные кружки в МММИ – «группы содействия» кафедрам

▼ Физкультура и спорт в ВММУ–МММИ:

рождение кафедры, спортивная школа, спартакиада втузов, зимняя спартакиада, шахматы и др.

▼ «В первой шеренге социалистического соревнования». Ударничество и звание «Лучший втуз Советского Союза».

Прежними методами – но за подлинную учебу

▼ Чудесное продолжение соцсоревнования: «стахановско-бусыгинское движение» и абсурдизм во втузах.

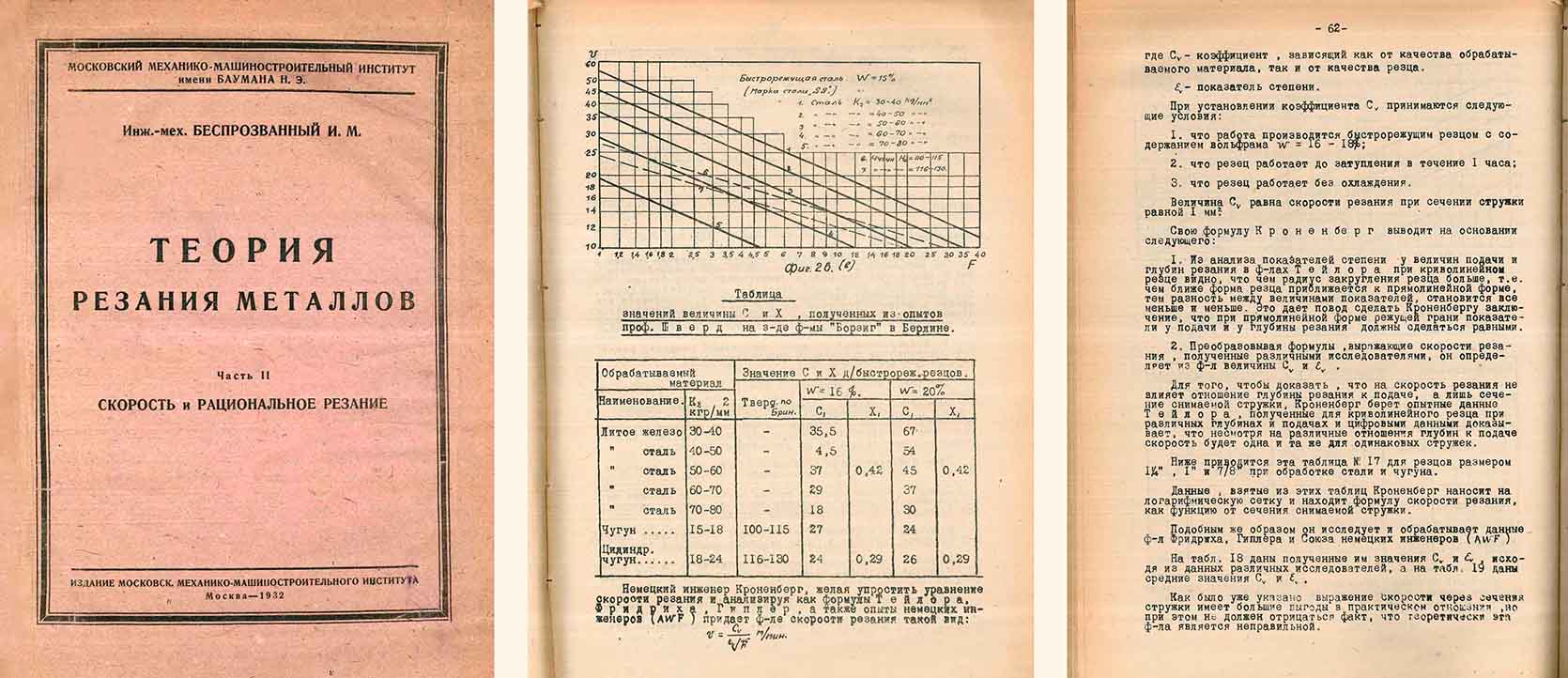

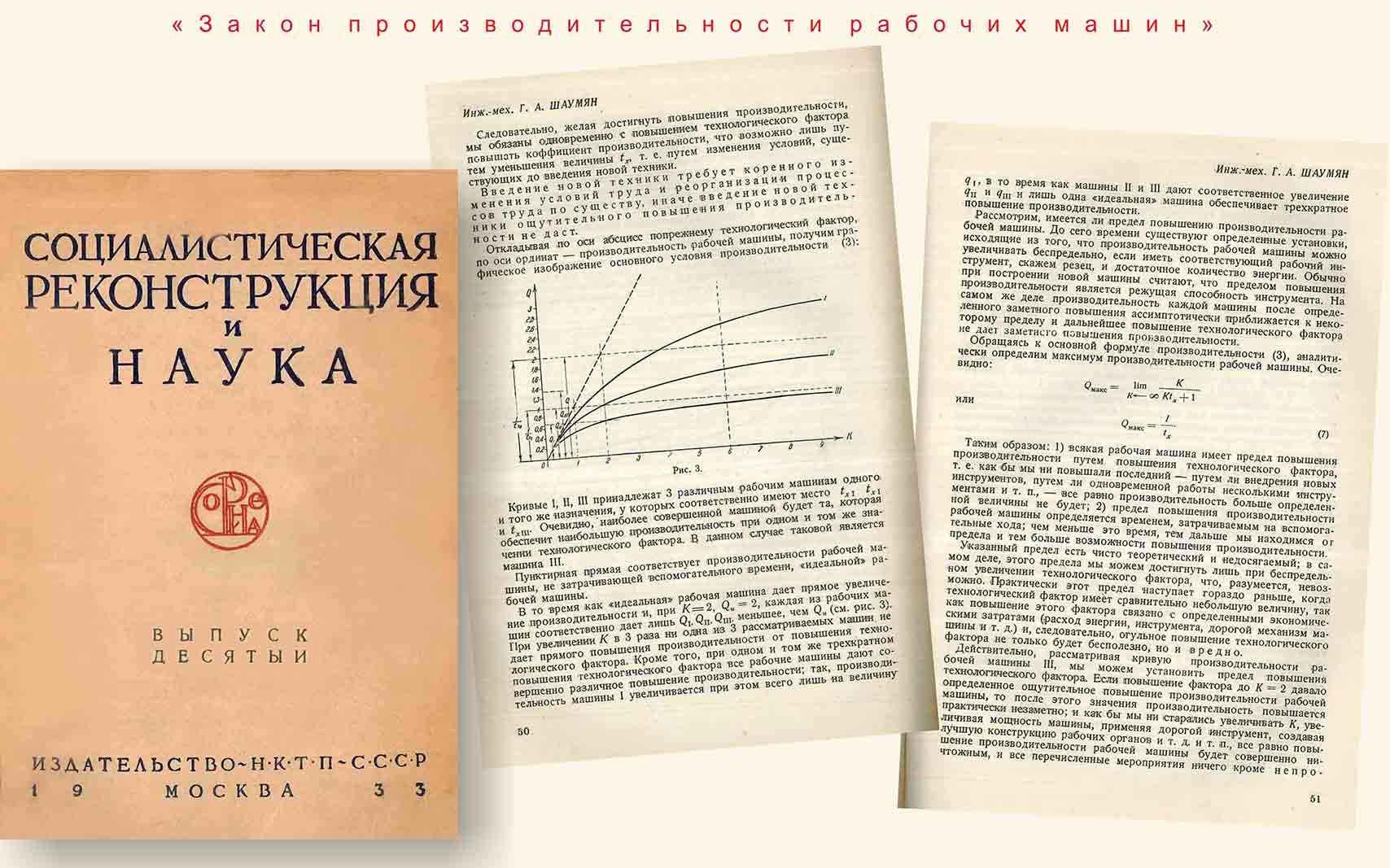

«Все учебники надо пересмотреть и по-новому составить.» Ерманский, Шаумян, Беспрозванный и другие.

Почетный нагоняй Бауманскому и Цибарту

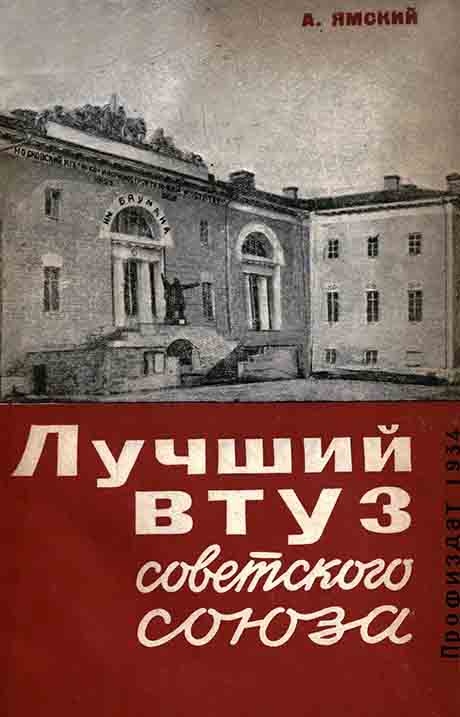

▼ Брошюра А. Ямского (Г. Нехамкина? М. Акимова?) «Лучший втуз Советского Союза». Отступление: о быте МММИ в годы триумфа

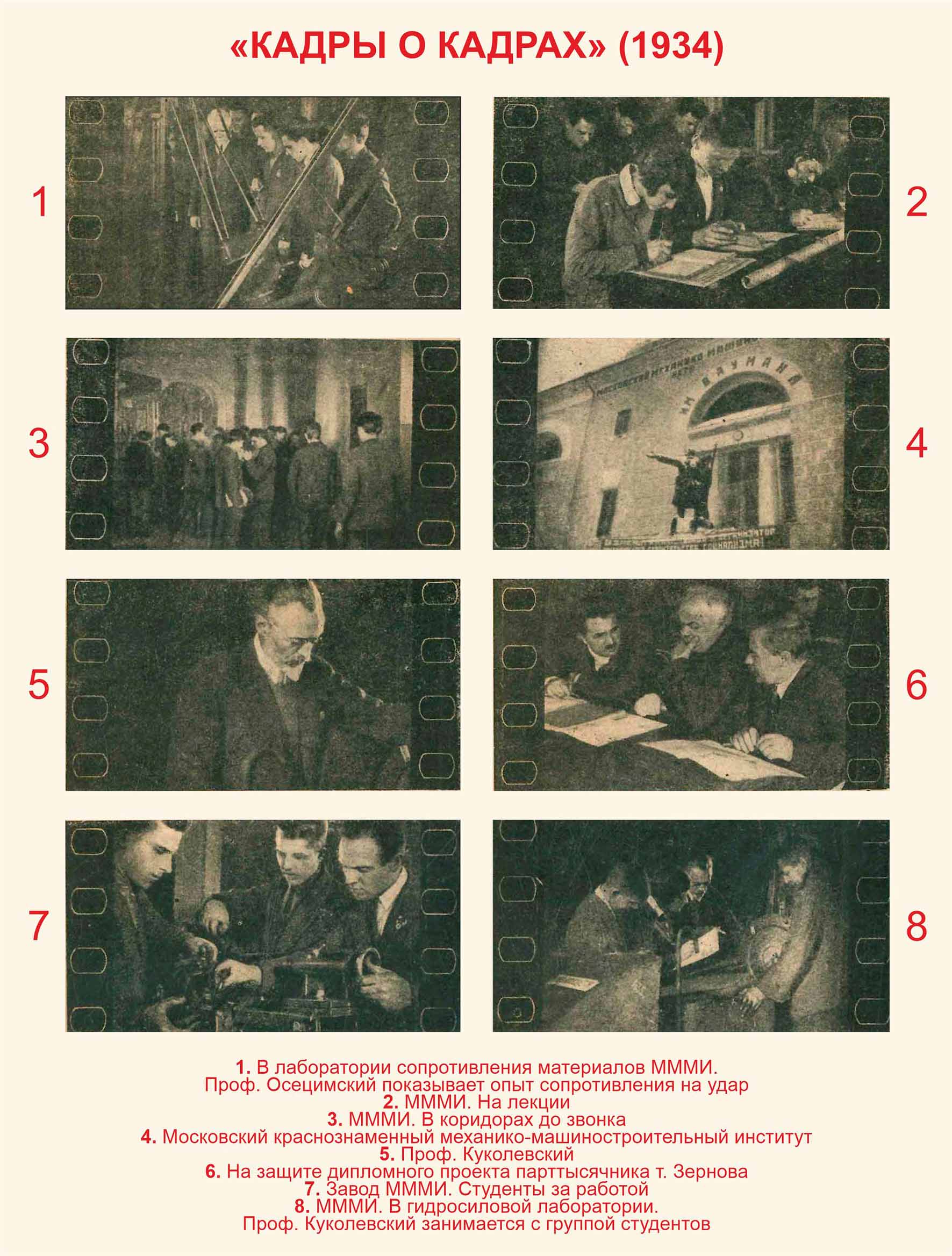

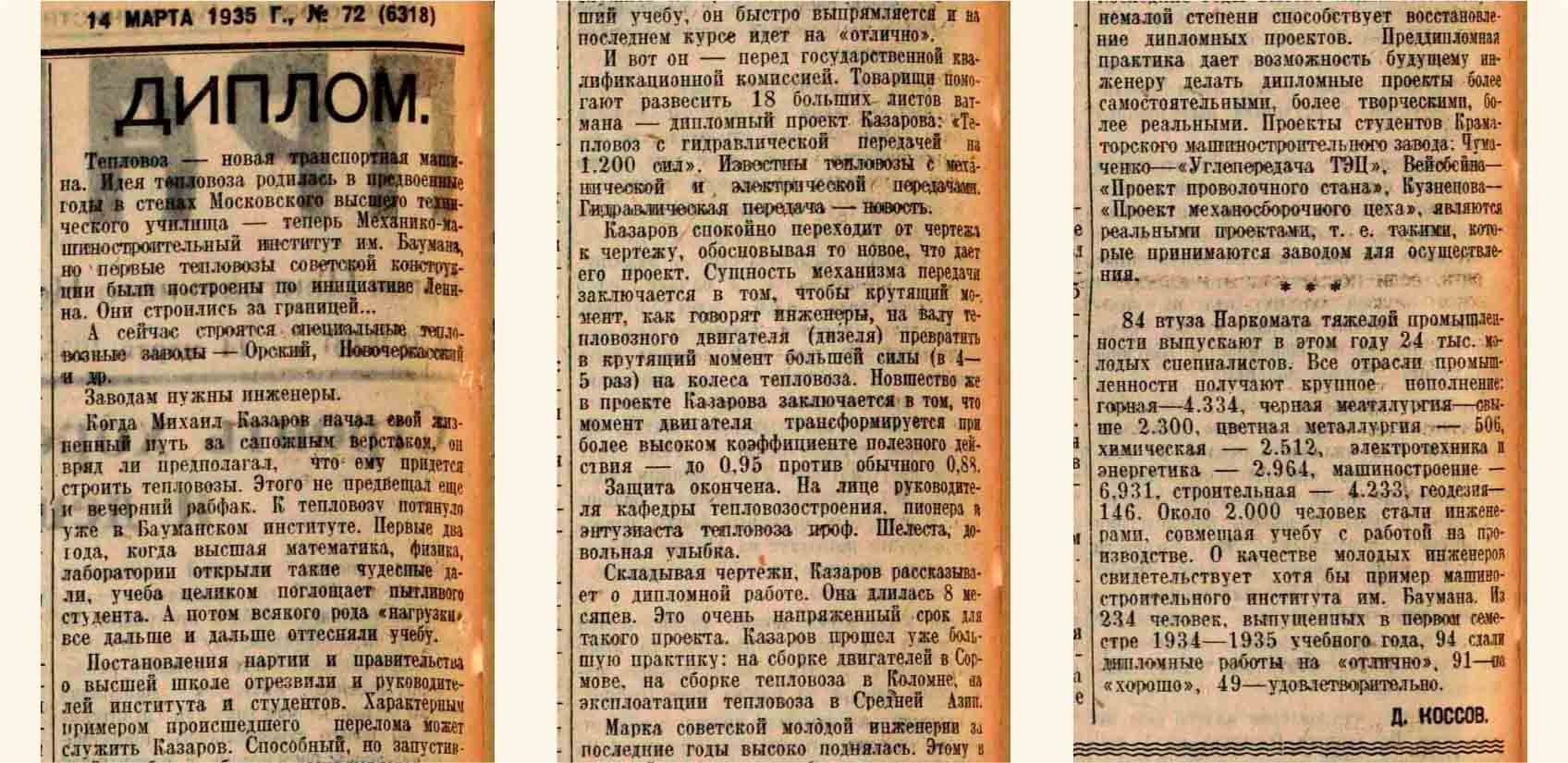

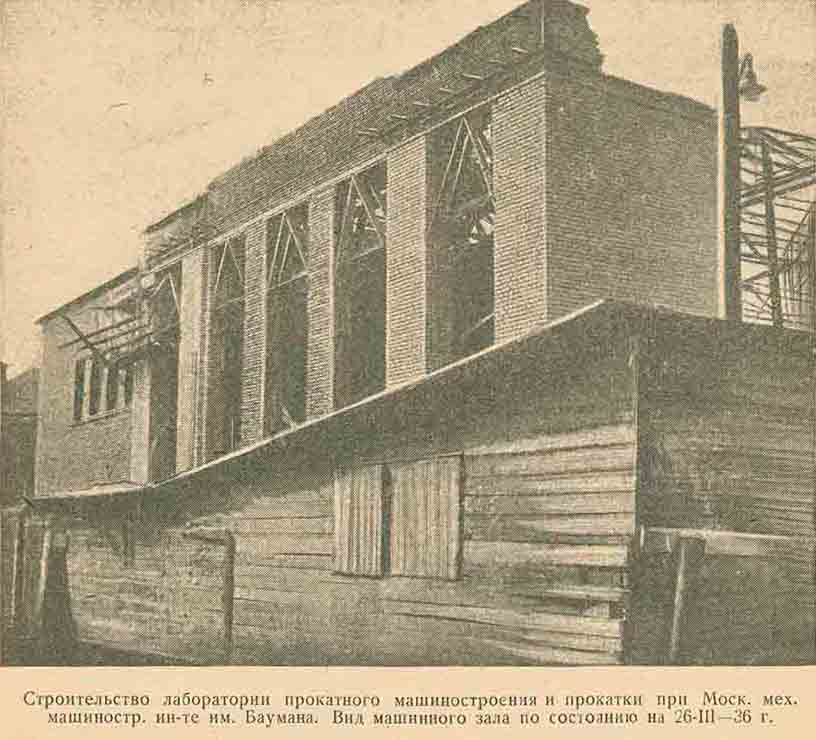

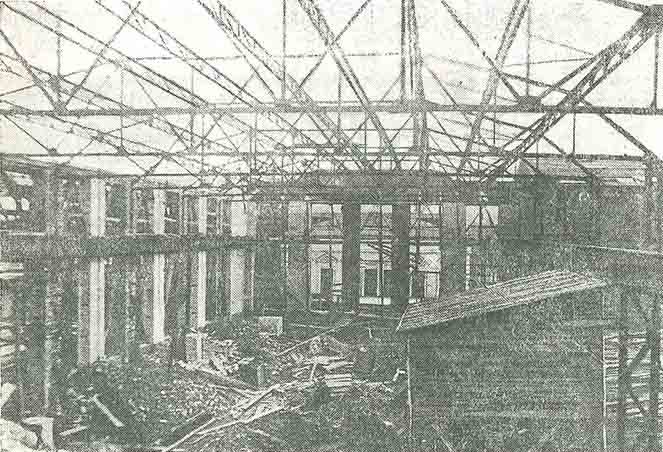

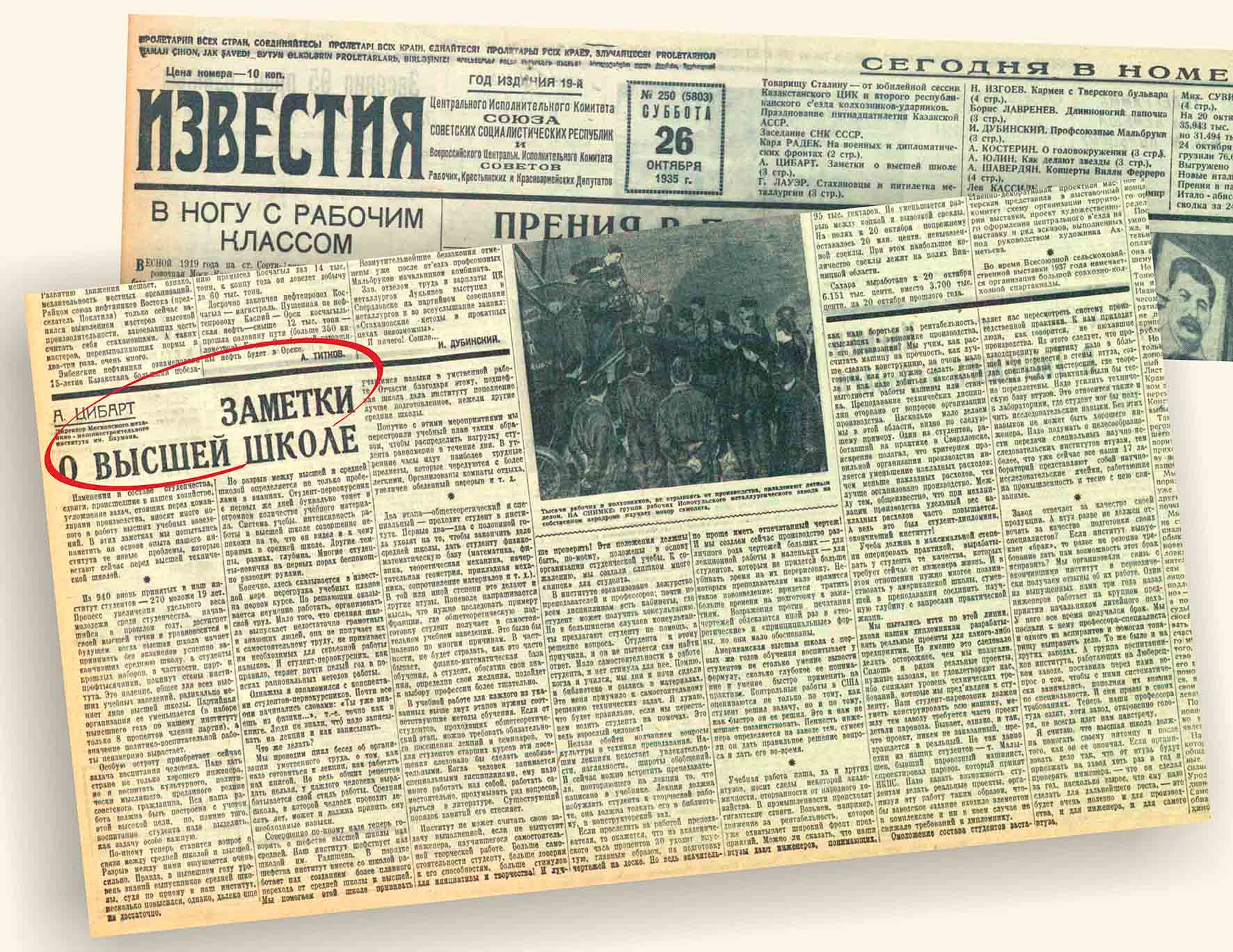

▼ События, победы и бедствия 1934–1935-х гг.

Первые с начала реформ общетехнический факультет и ученый совет, Труды КрМММИ,

отделение для слабослышащих, спартакиада, прокатная лаборатория,

«Заметки о высшей школе», Радищевка и др.

▼ «Я включен в расписание по математике и физике... Вот это реальное достижение»

▼ События и успехи 1936–1937 гг.

«Московский процесс», сентябрьский прием, постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. и угроза «переброски»,

пушкинские дни, научно-техническая конференция, право приема диссертаций и другое

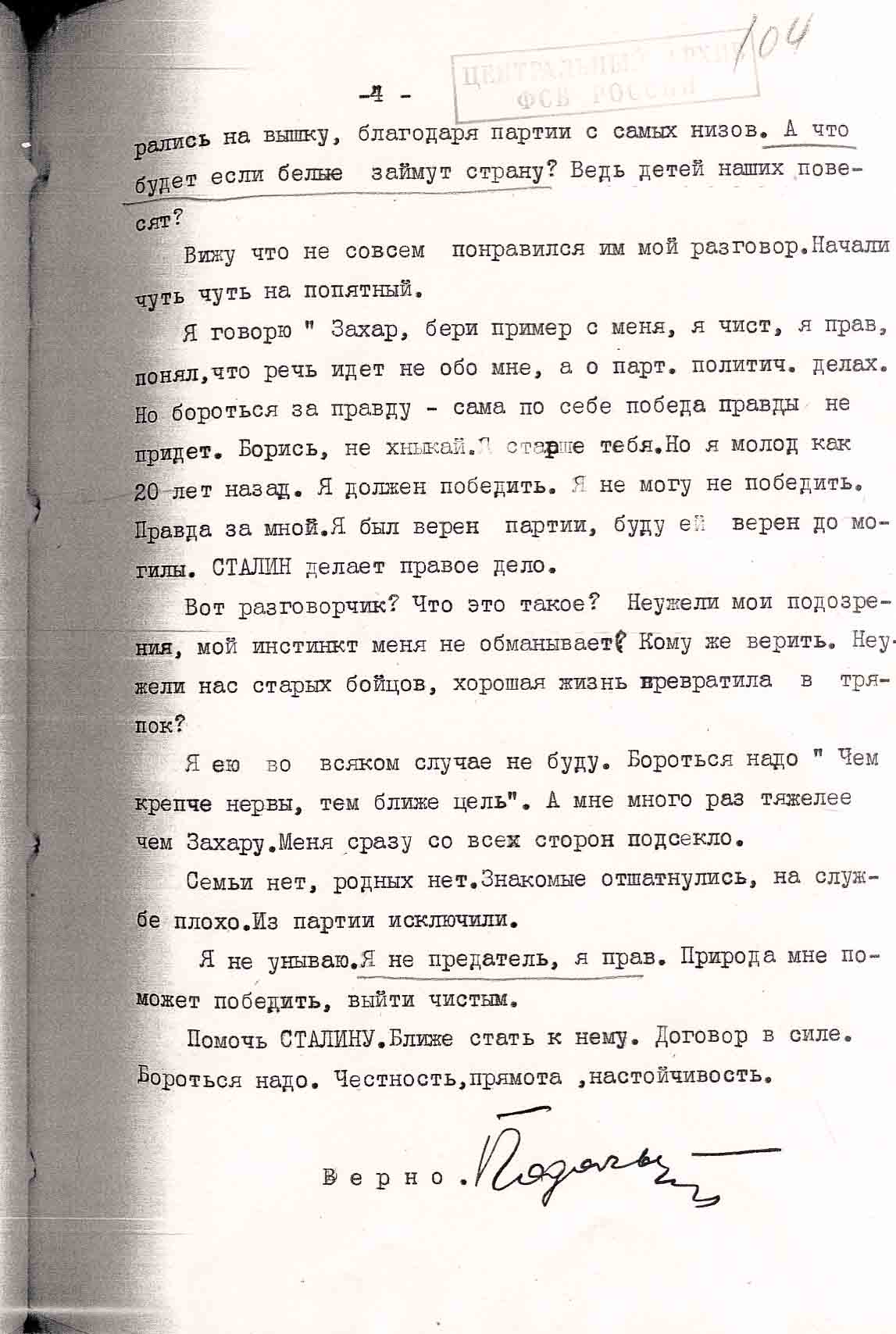

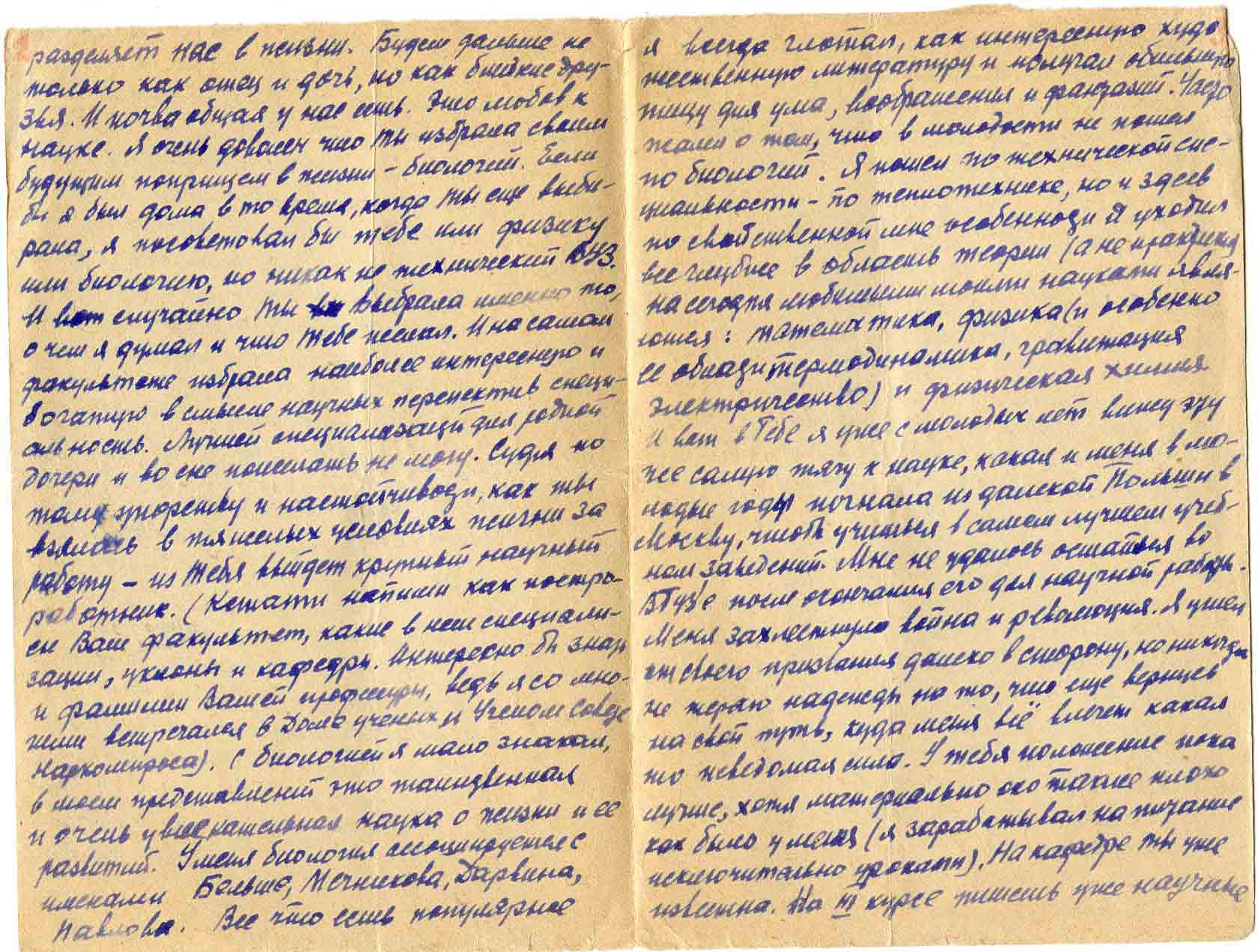

▼ Семейный разлад

▼ Продолжение. Февральско-мартовский пленум 1937 г.

«...Как меня травят, как троцкистская сволочь хочет меня выжить»

▼ «...Опасности, связанные с успехами, с достижениями»

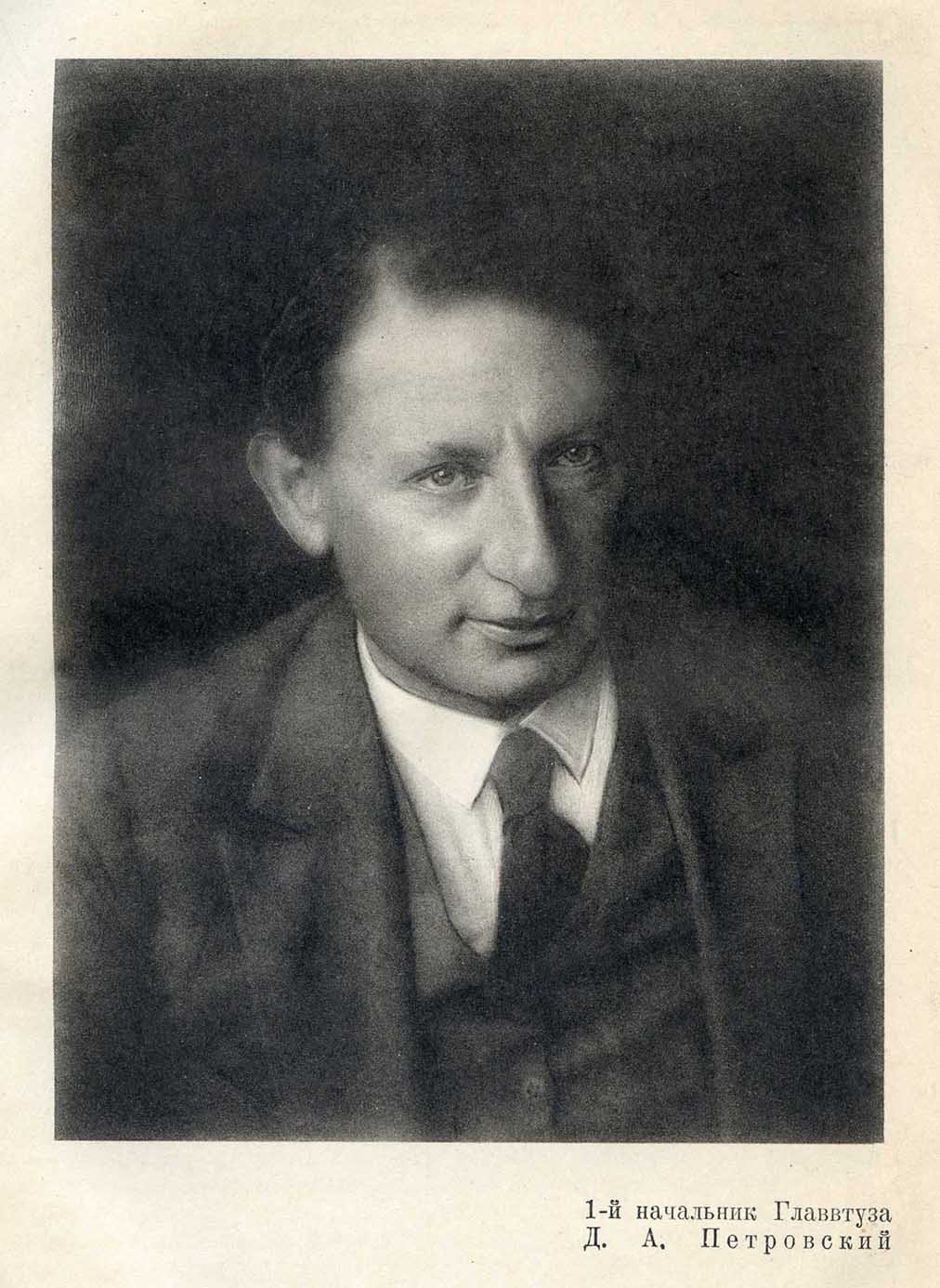

▼ «Фамилия очень неподходящая.» «Портрет контрреволюционера Петровского рядом с портретами вождей»

▼ «Большевистская критика, невзирая на лица.» «Надо прямо поставить вопрос, что тов. Цибарт не может работать в институте»

▼ «Из партии тов. Цибарт исключить.» «Пусть судит меня партия, но не троцкисты»; «веру в то, что делает Сталин, нельзя терять»

▼ «Смотри, ты враг народа, а я террорист и сидели рядом с секретарем ЦК...»

▼ «Октябрьские дни»

▼ «Из зала трижды кричали: "Цибарта"»; «Меня встретили студенты громом аплодисментов»

▼ «Неужели шайка подлых троцкистов победит?» «Даже сторож, который умер в Ильинских дачах, приходил и спрашивал: "правда, что Цибарта снимают?"»

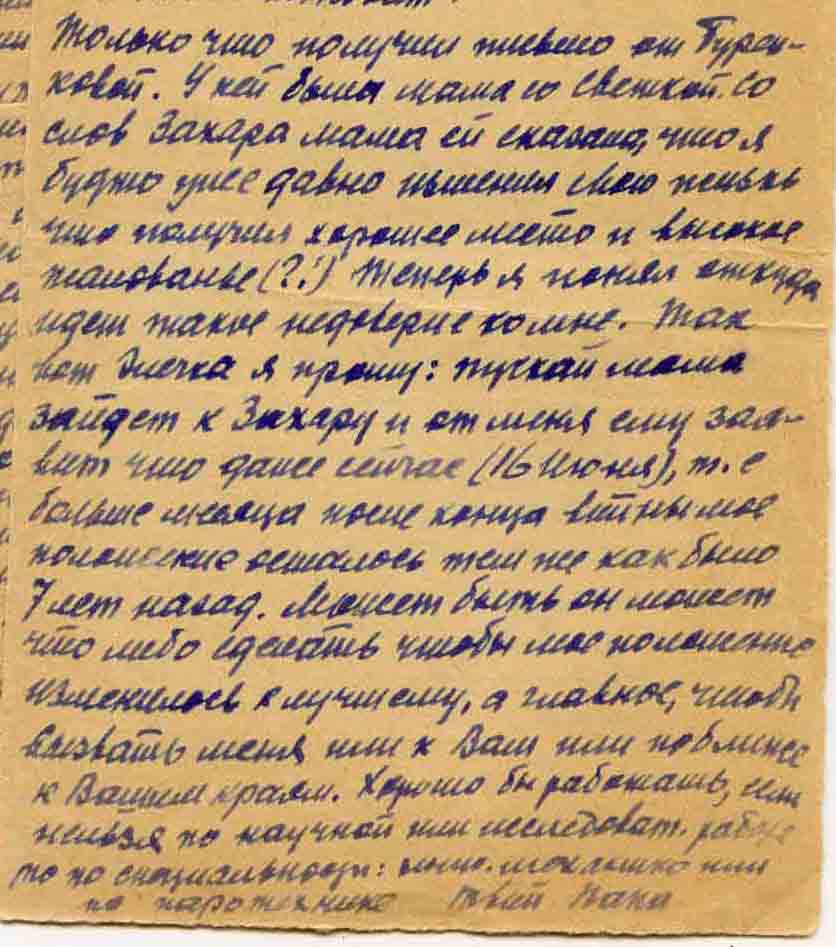

▼ Захар Малинкович. «Тут что-то не то. Идет расправа»

▼ «Теплое письмо» Сталину. «Вы какой-то сверхчеловек...»

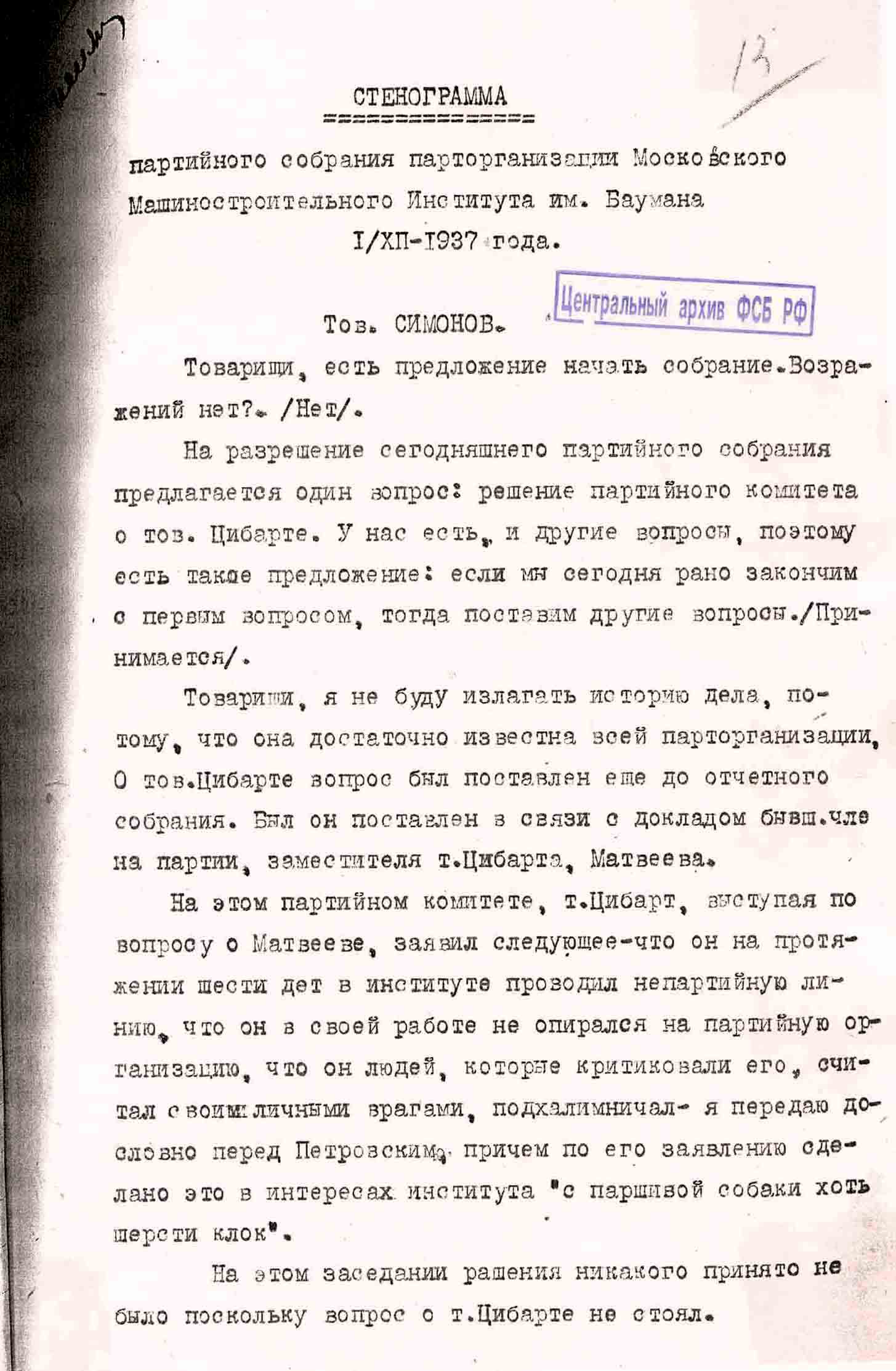

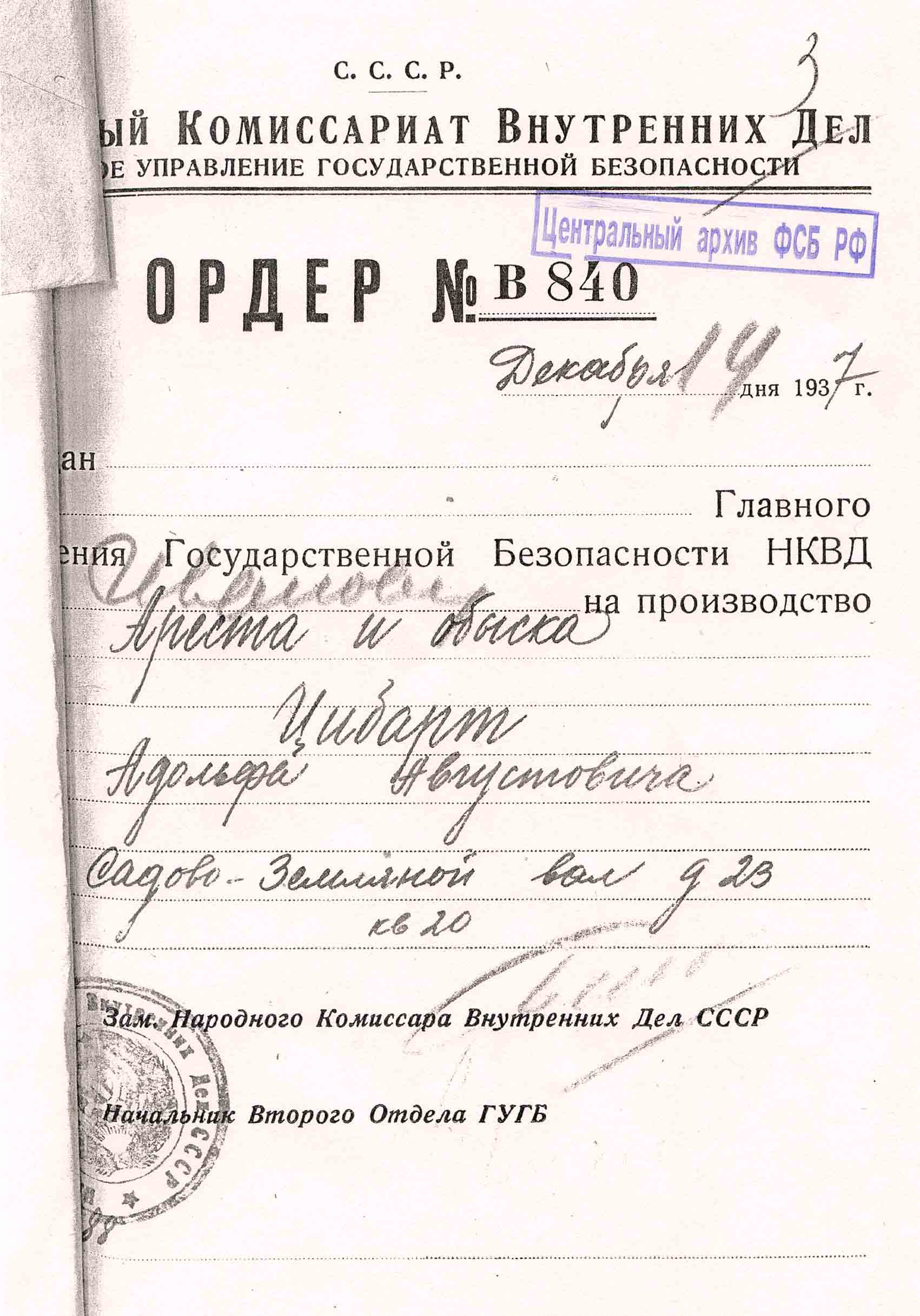

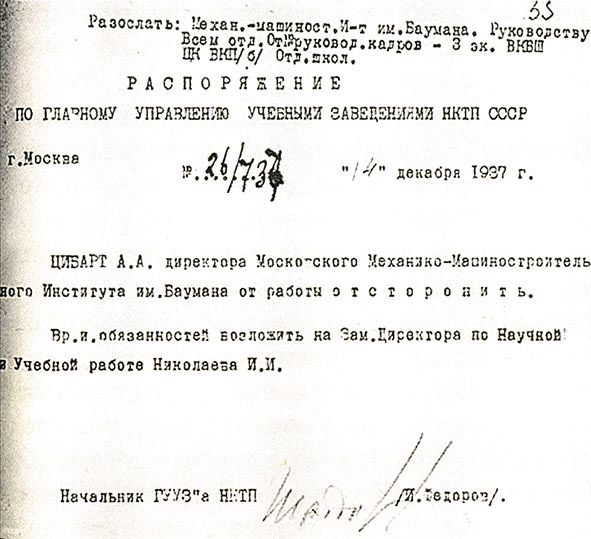

▼ Последние дни в МММИ. Арест. «Разберутся, я завтра приду»

▼ «Очиститься от вражеского охвостья». По завершении юбилейного 1937-го

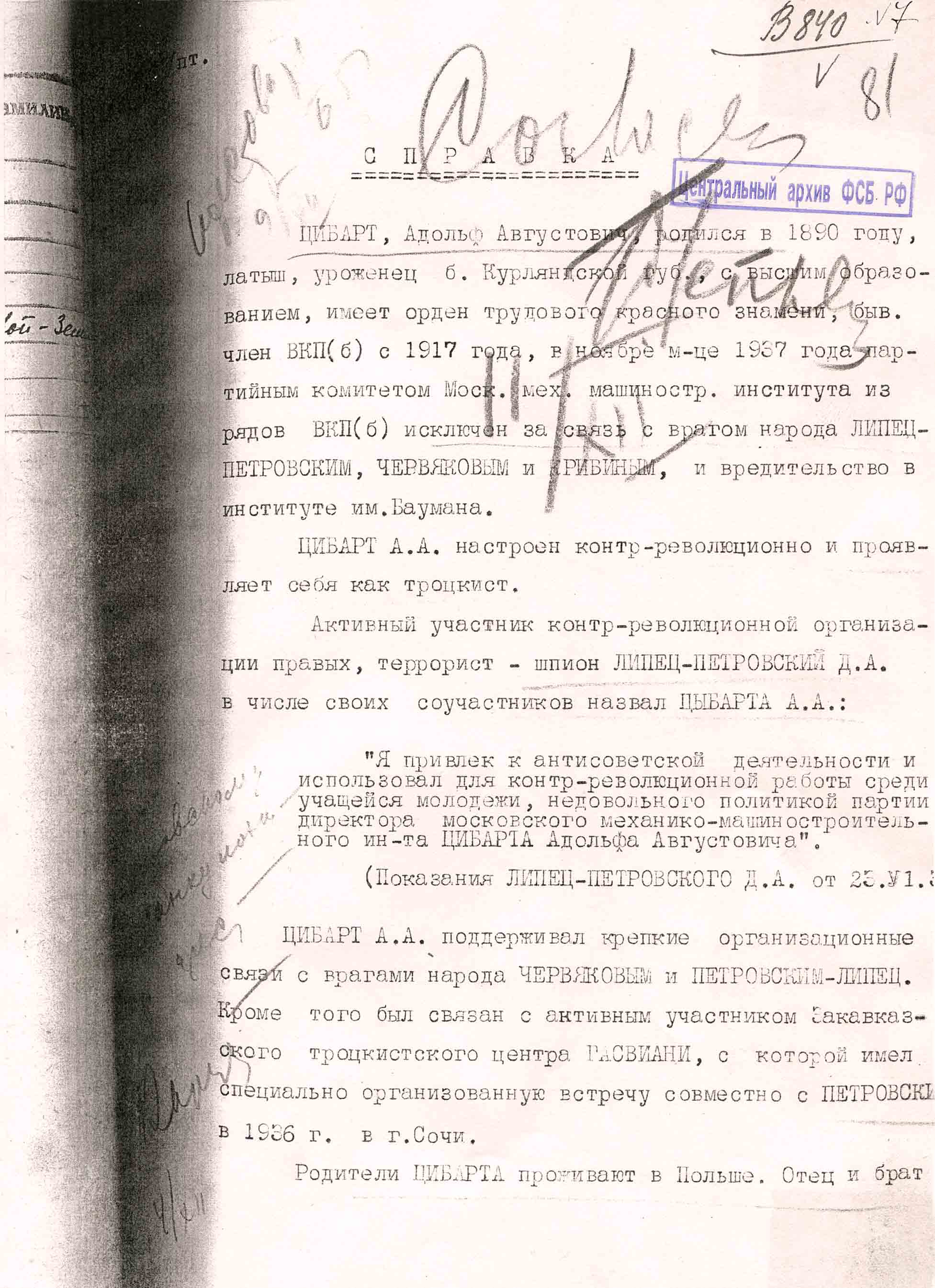

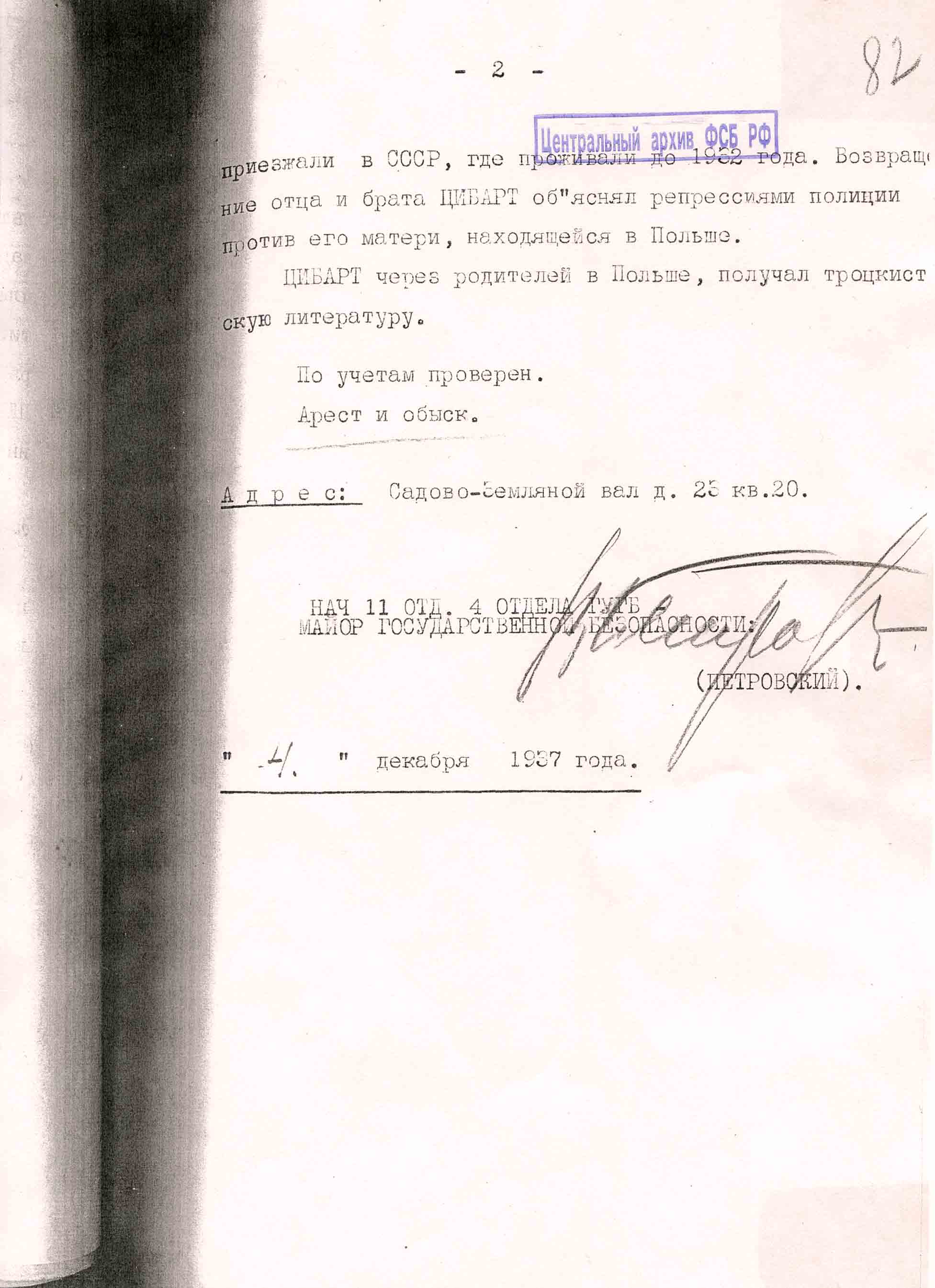

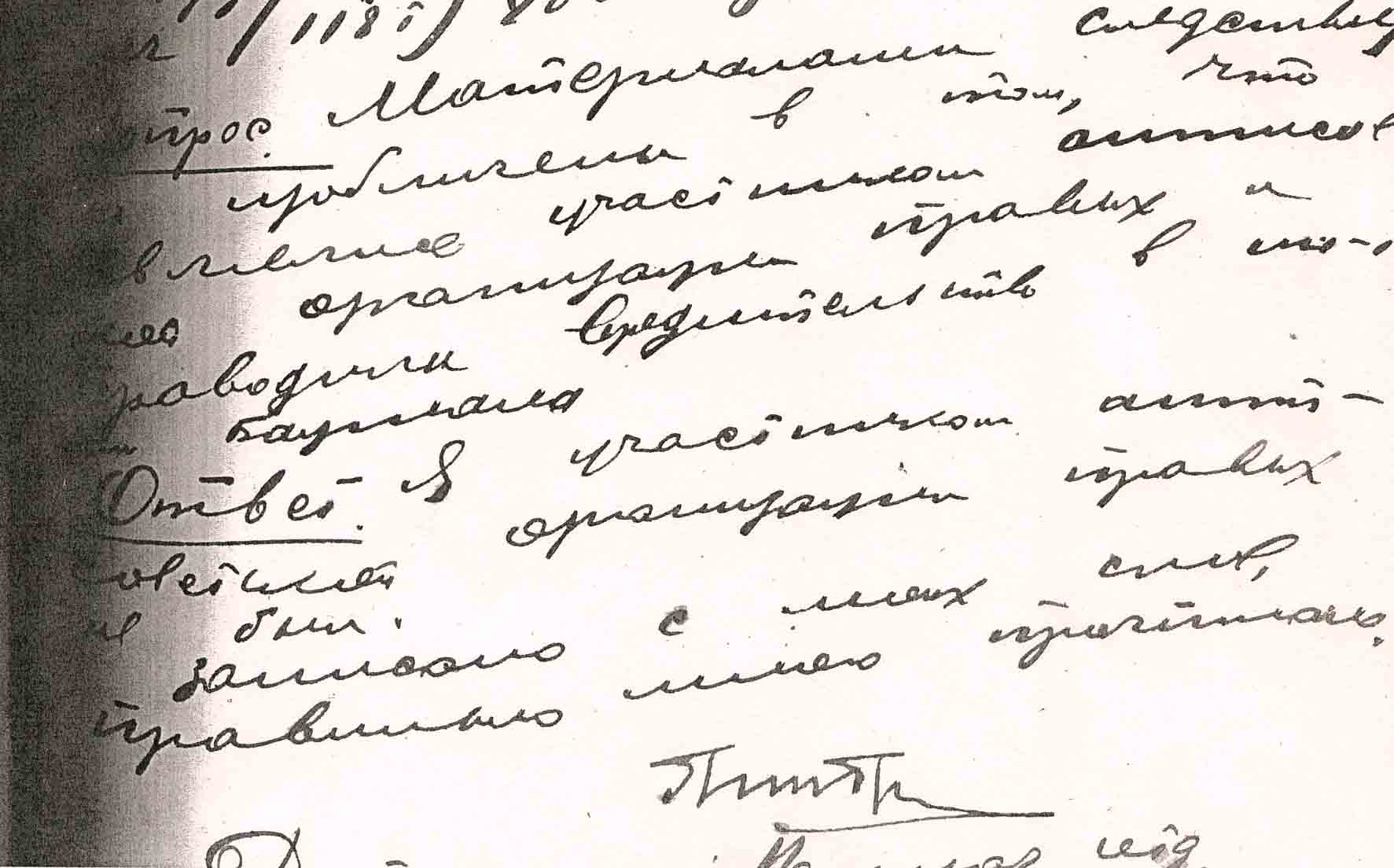

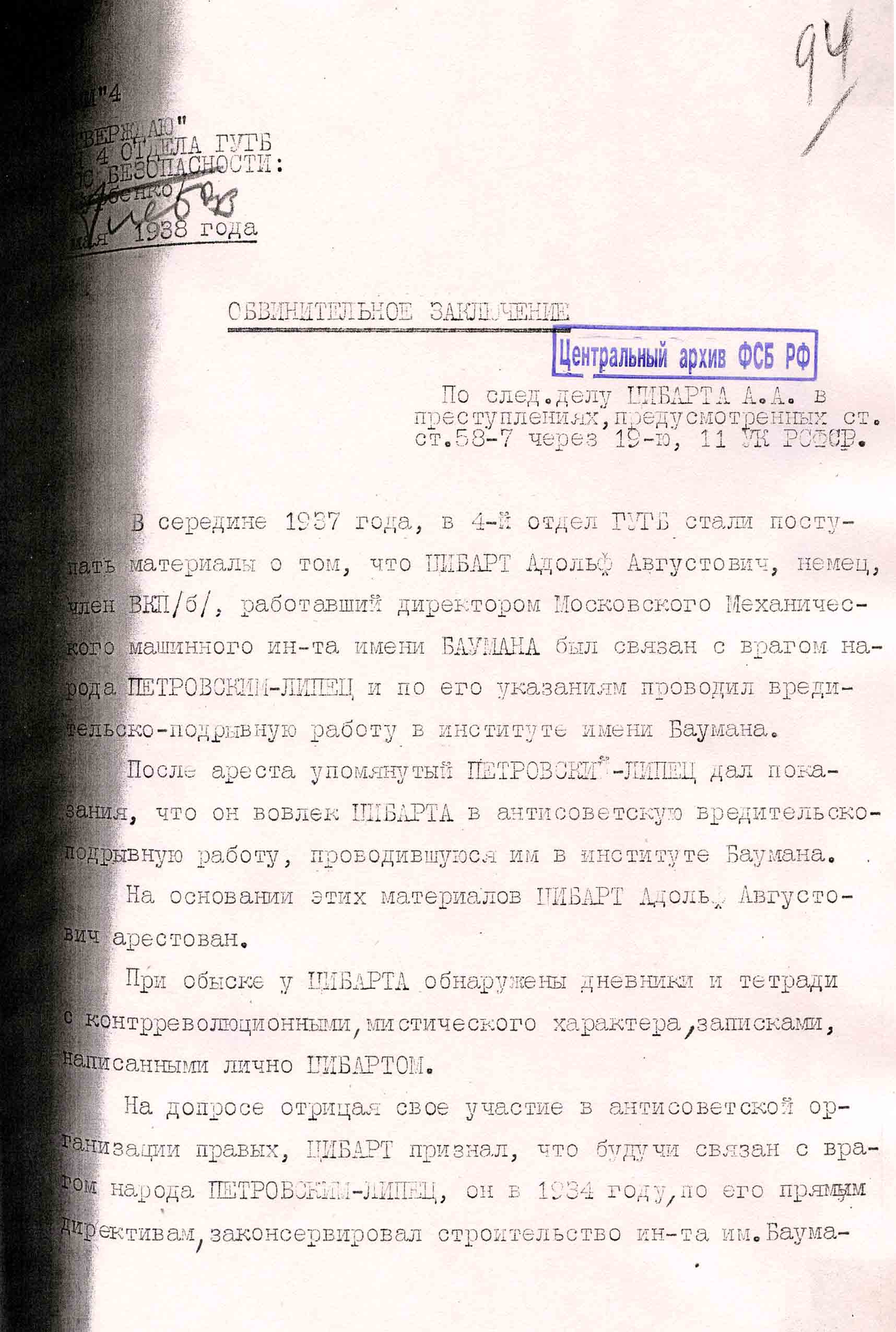

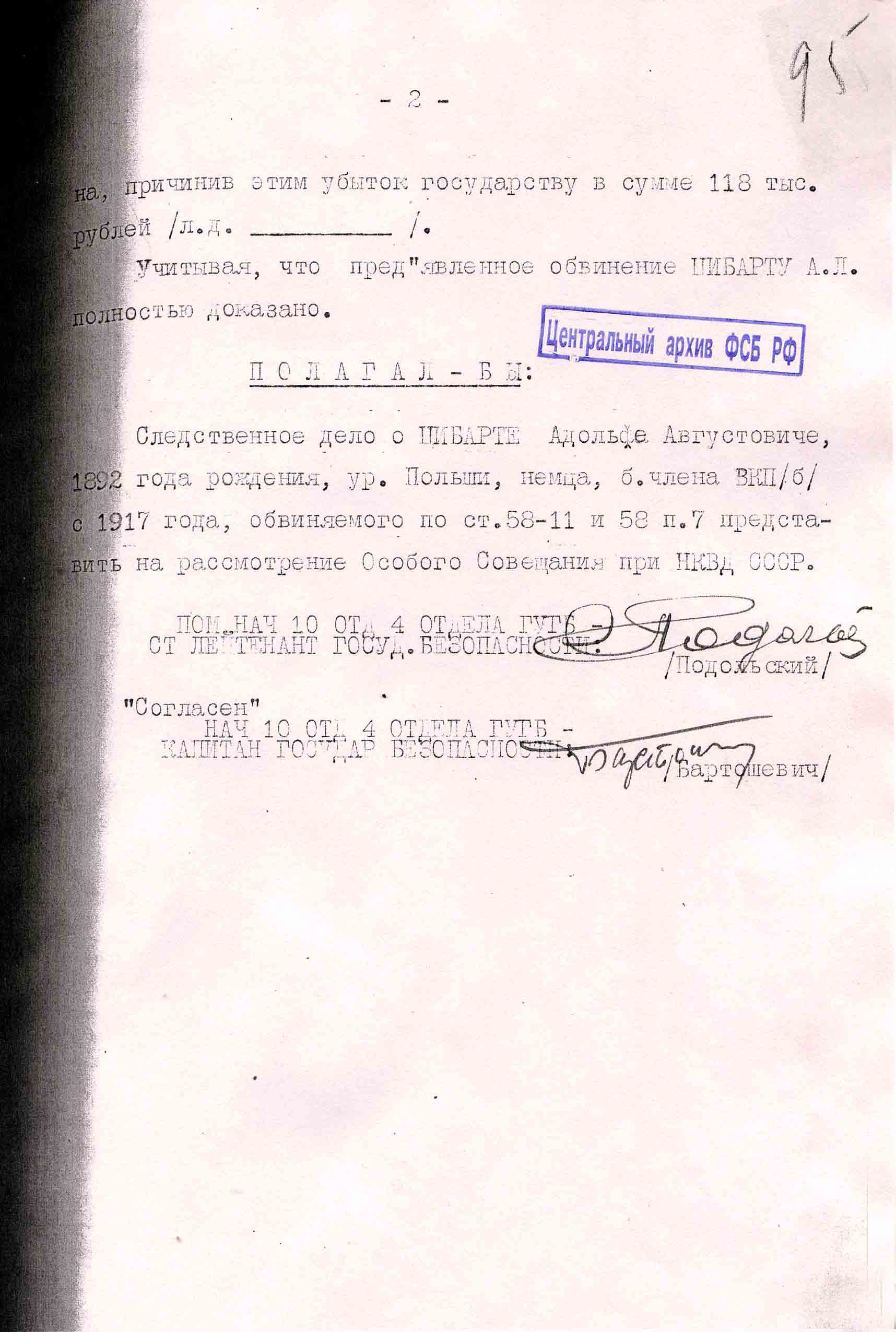

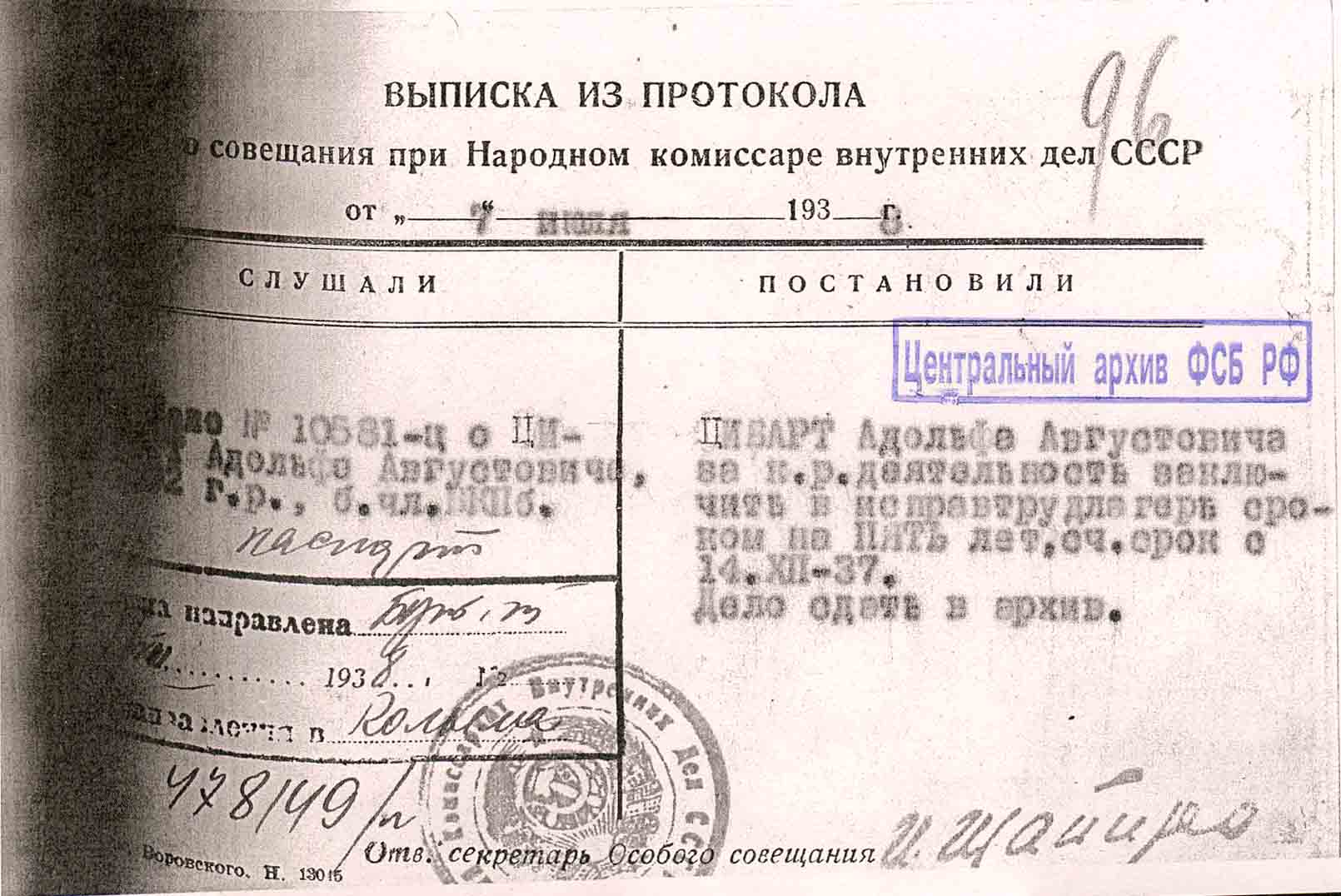

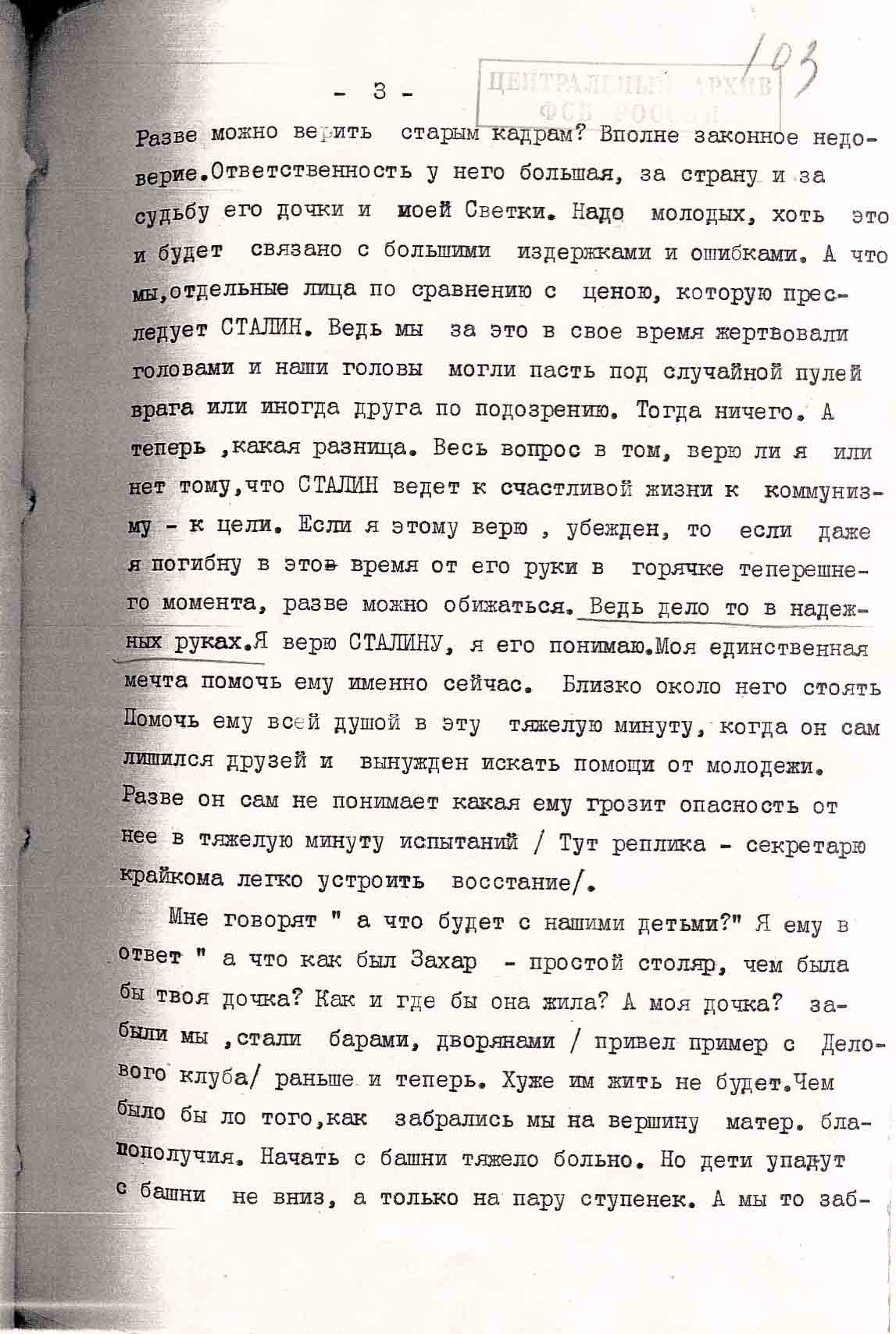

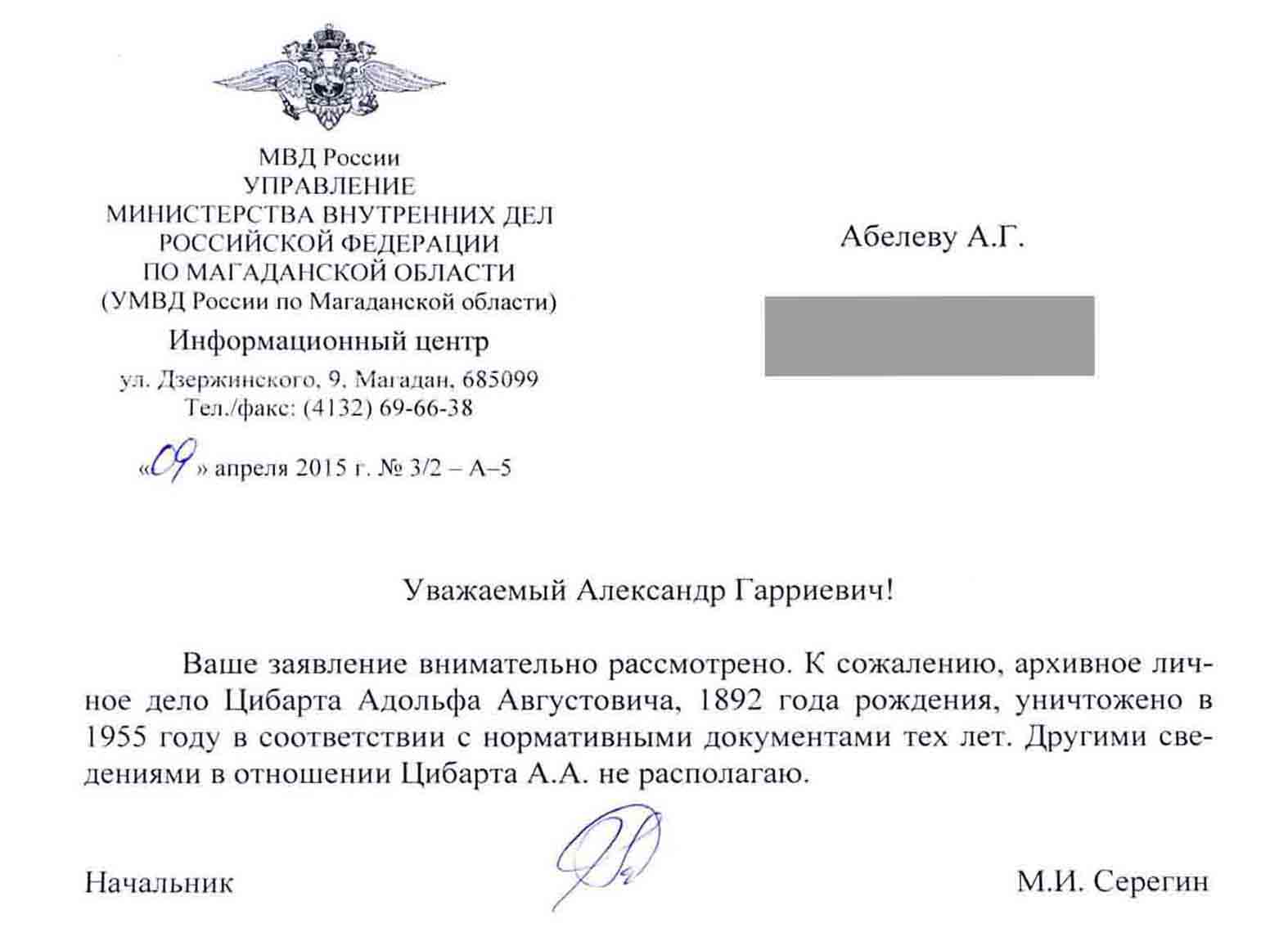

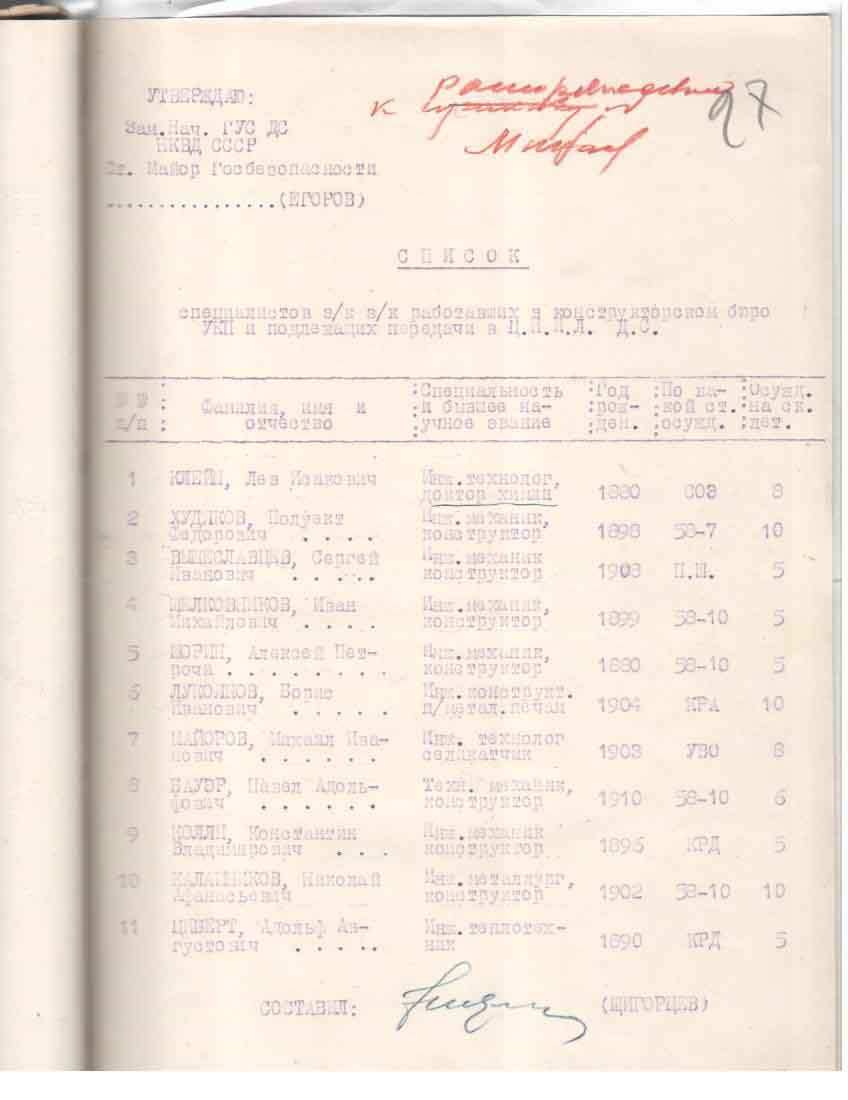

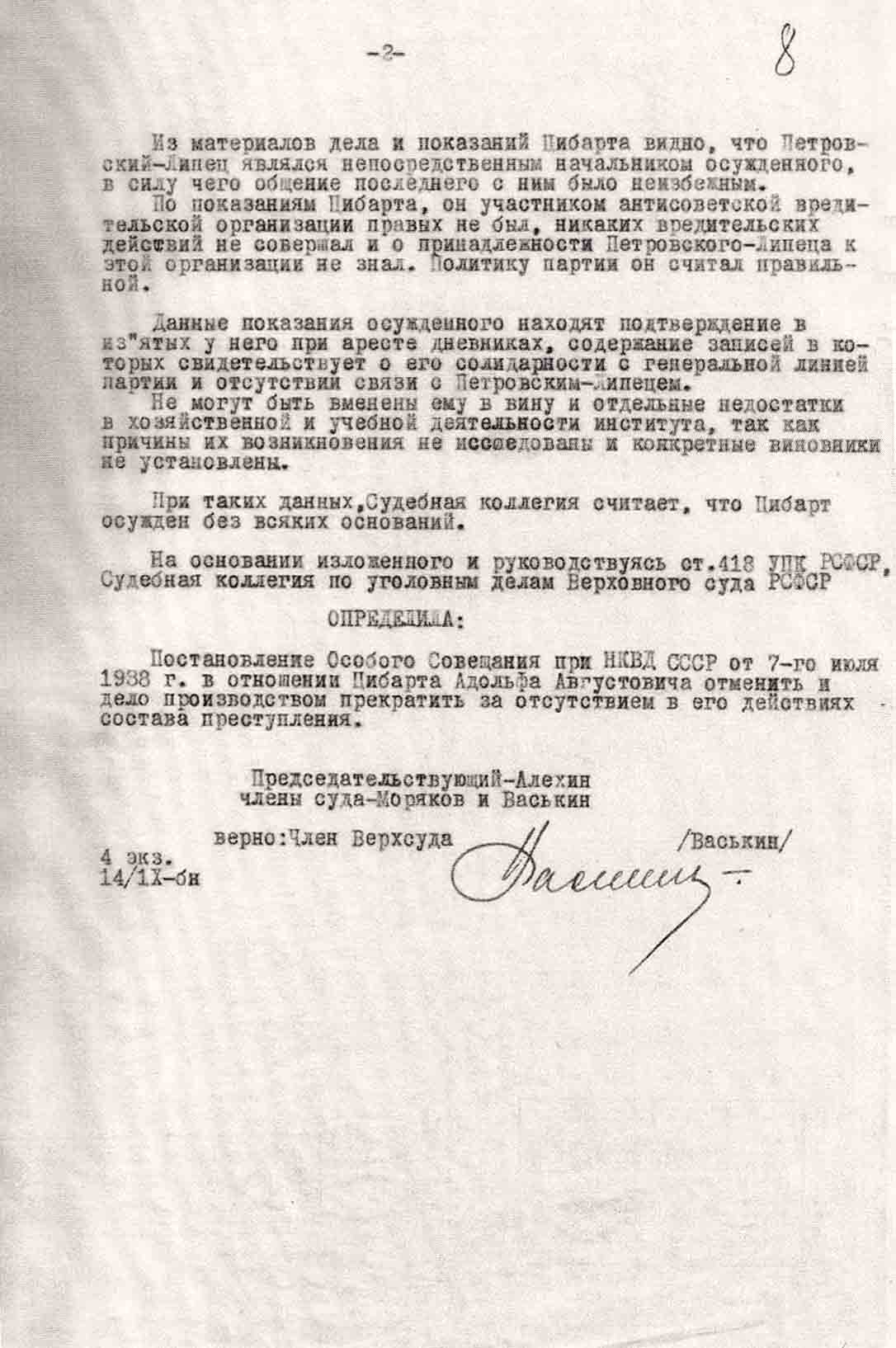

▼ Архивное уголовное дело № Р-24817

Бутырская тюрьма. Так называемое следствие: вина не признана,

«я участником антисоветской организации правых не был».

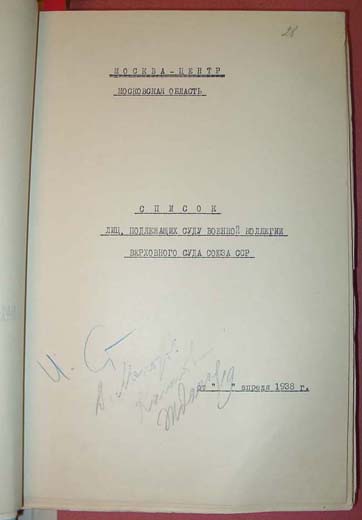

Приговор ОСО

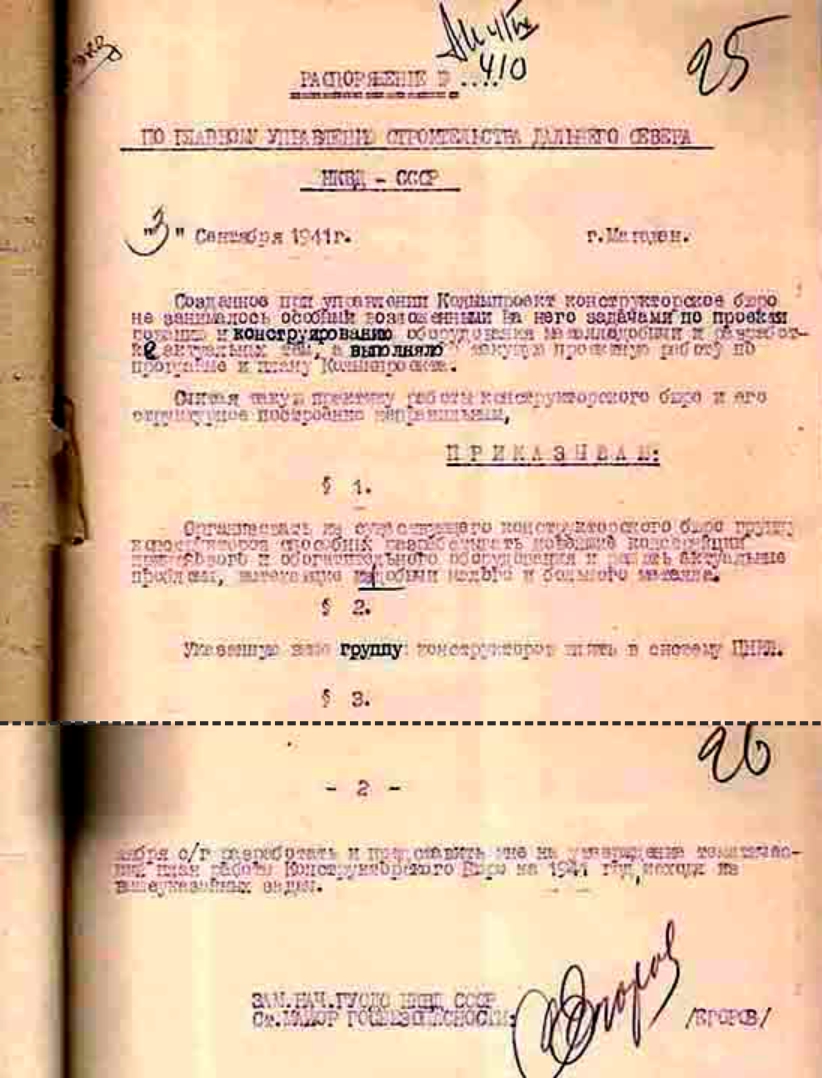

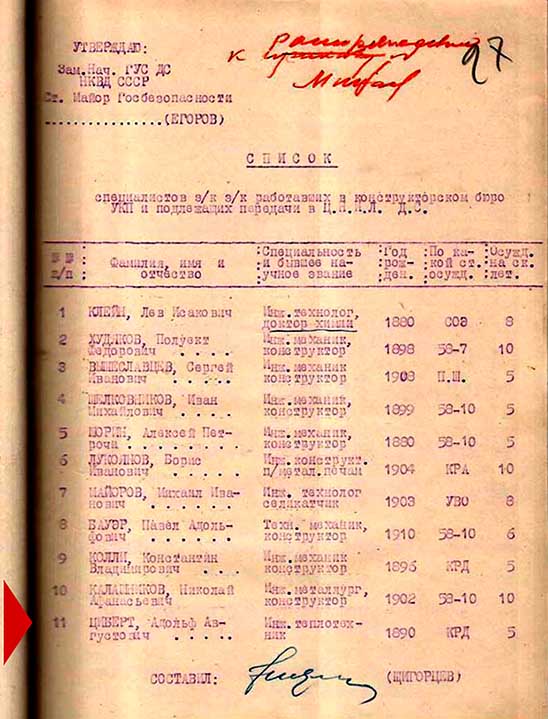

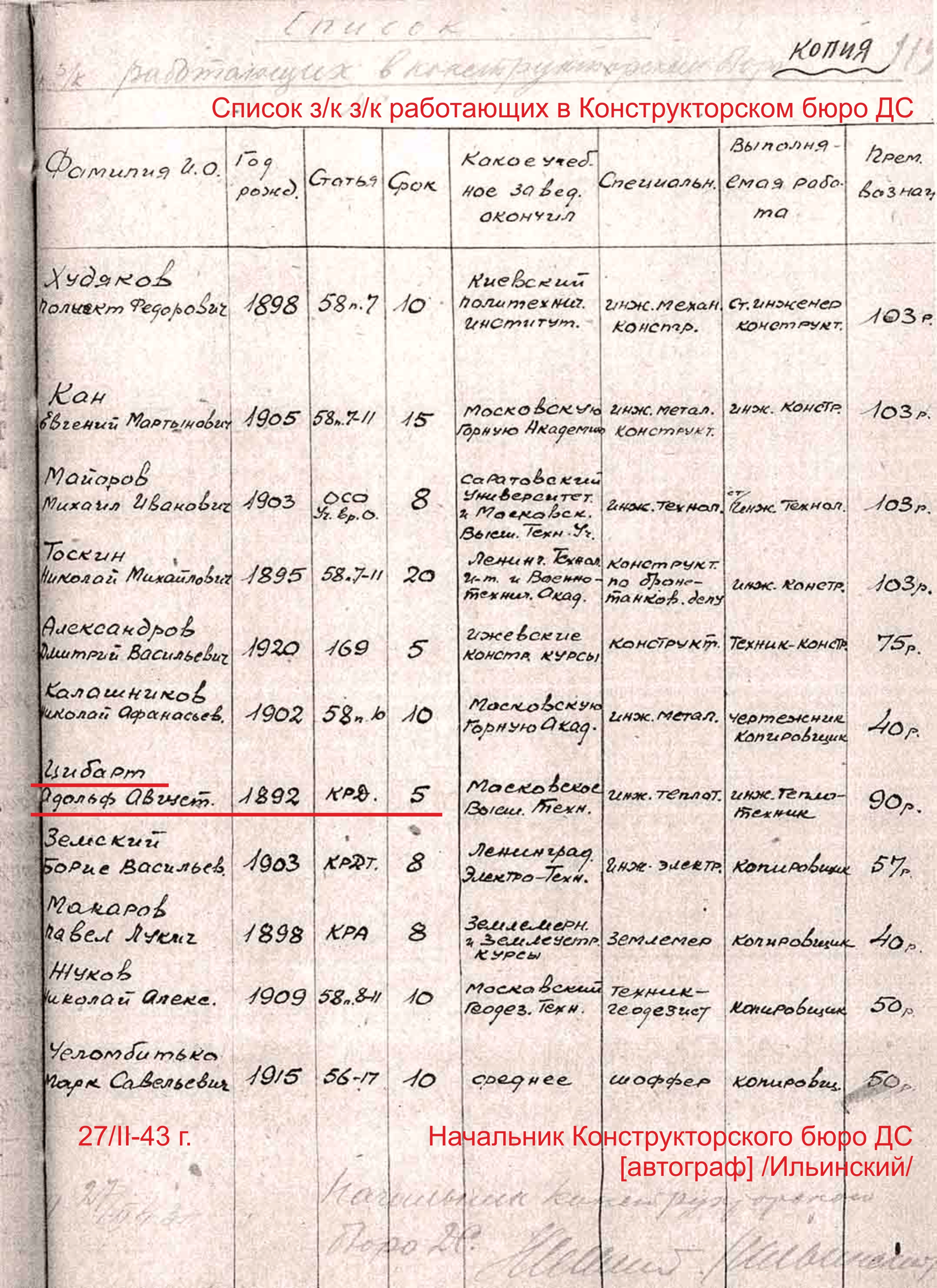

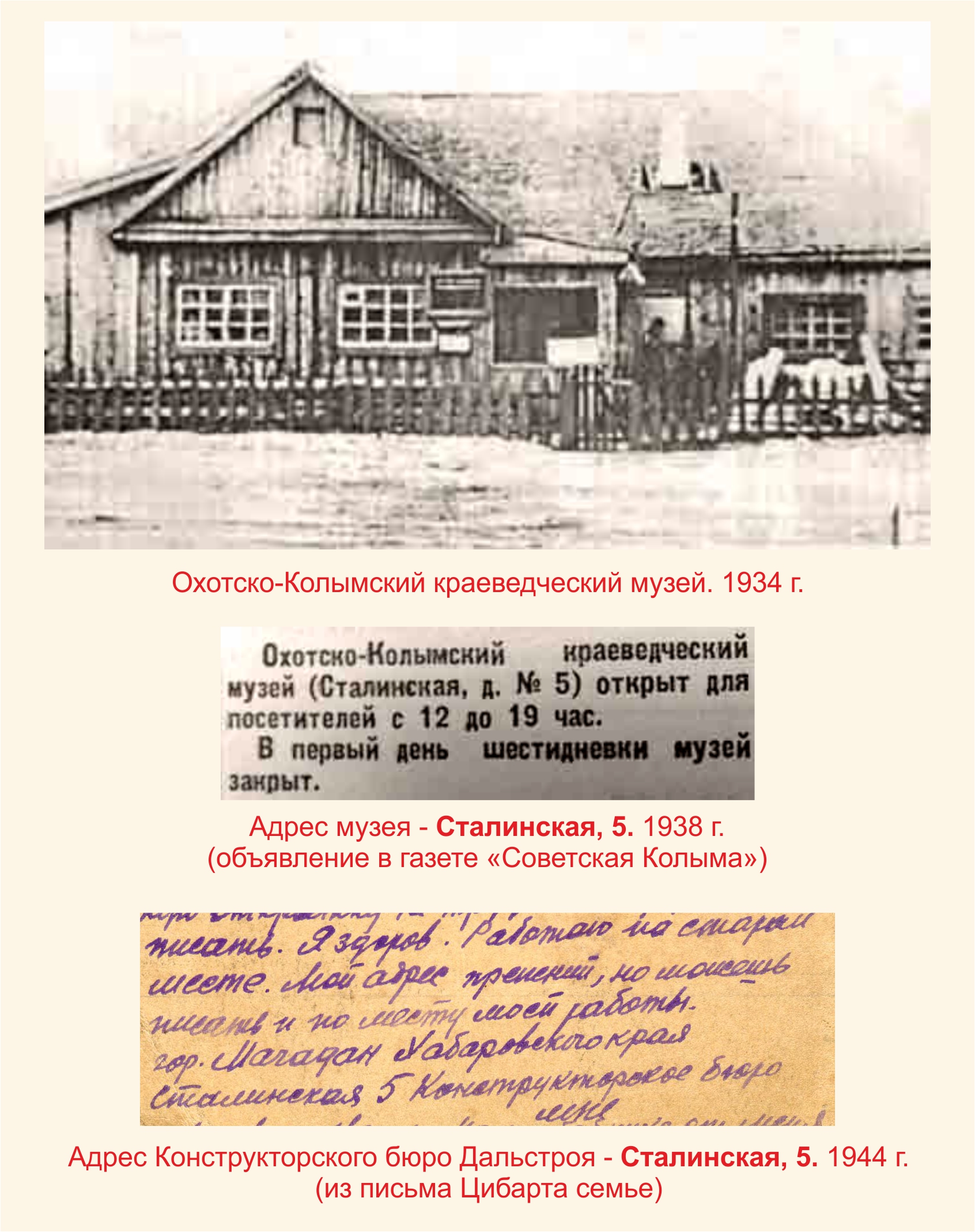

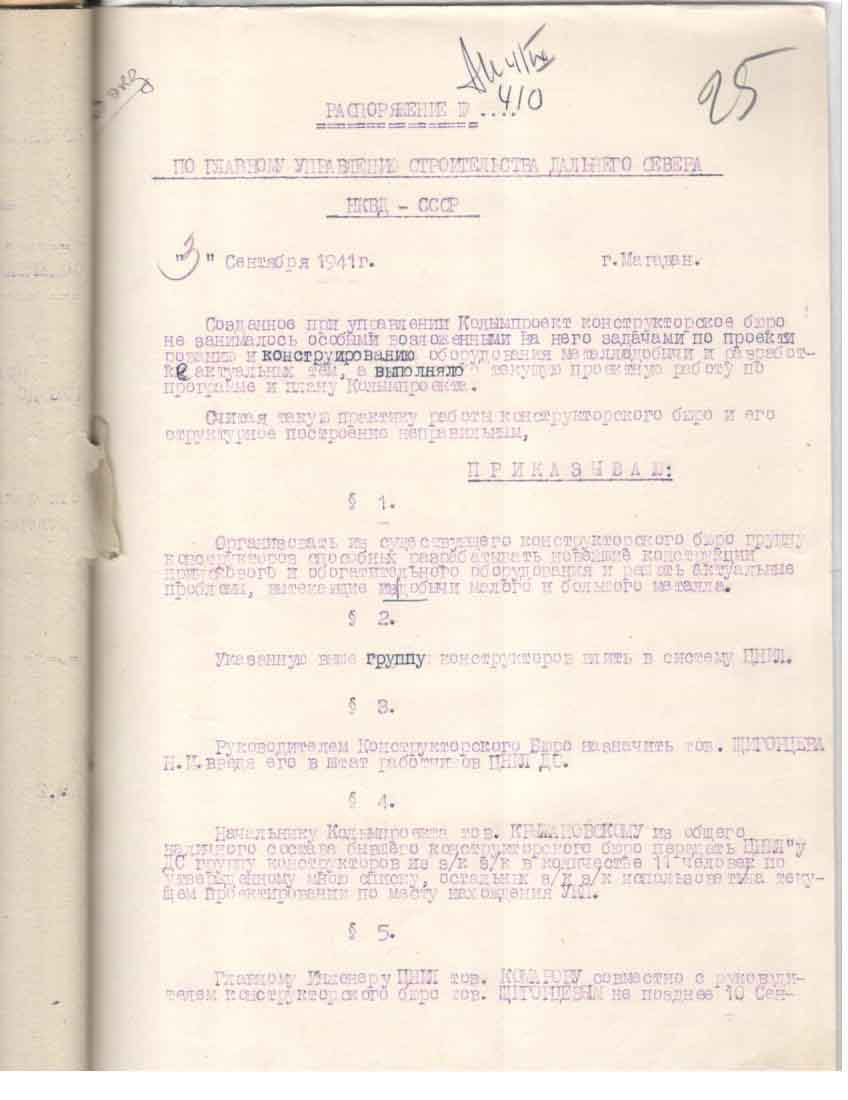

▼ Магадан: Севвостлаг, Маглаг. Инженер-теплотехник

▼ Рабочая биография А.А. Цибарта в заключении.

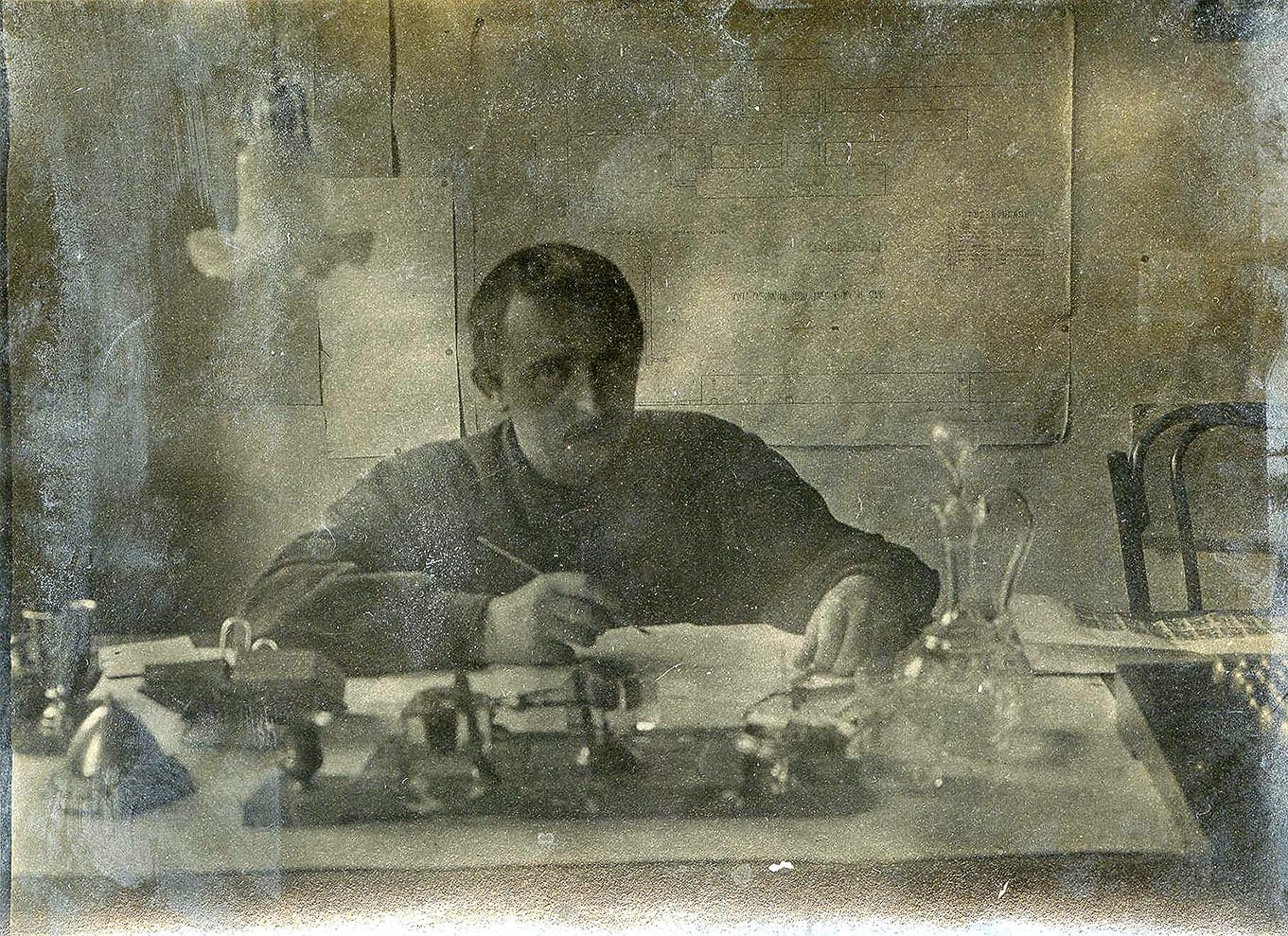

Проектный отдел ГУС ДС; конструкторское бюро Колымпроекта ГУС ДС; затем ЦНИЛ ДС; затем непосредственно ДС

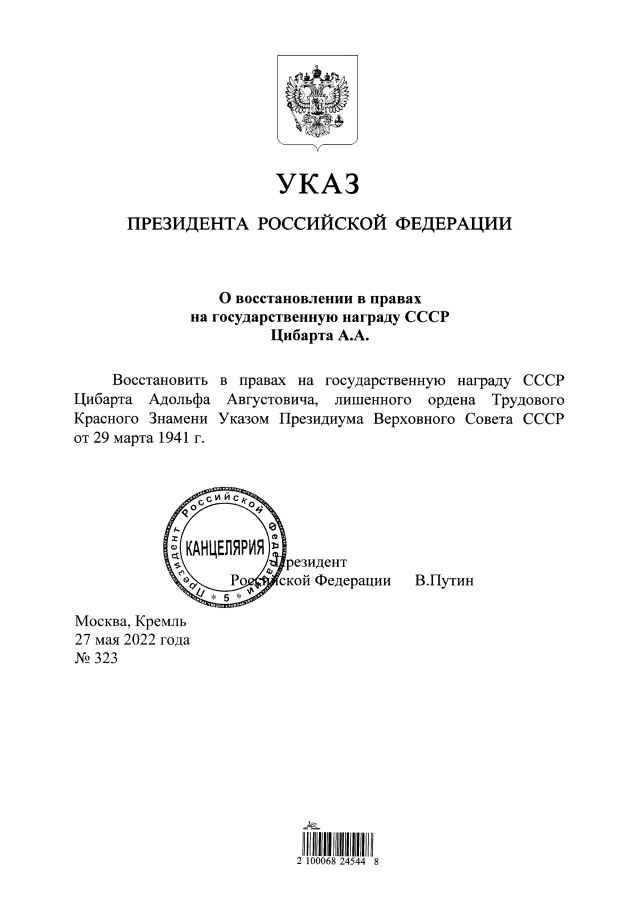

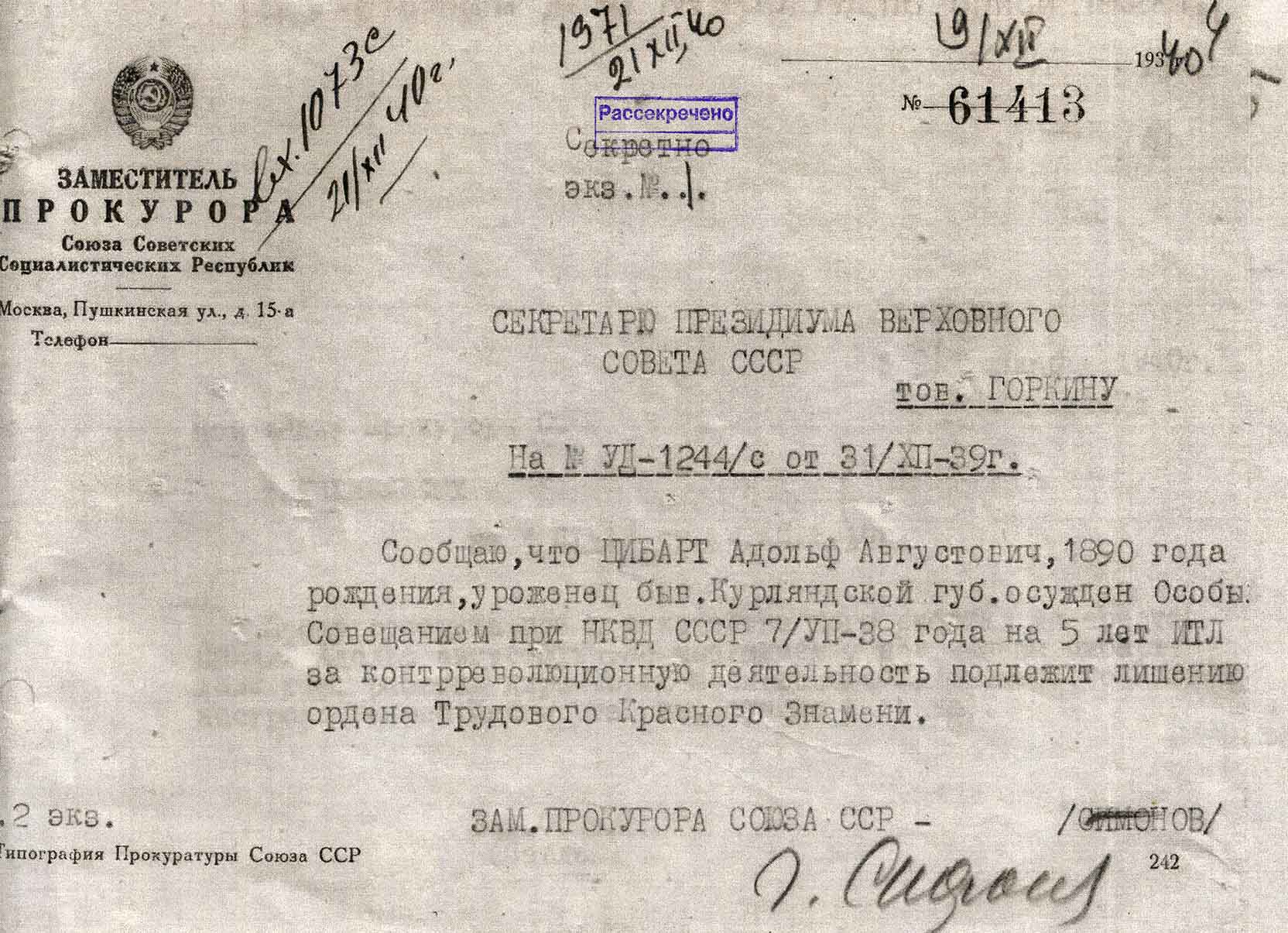

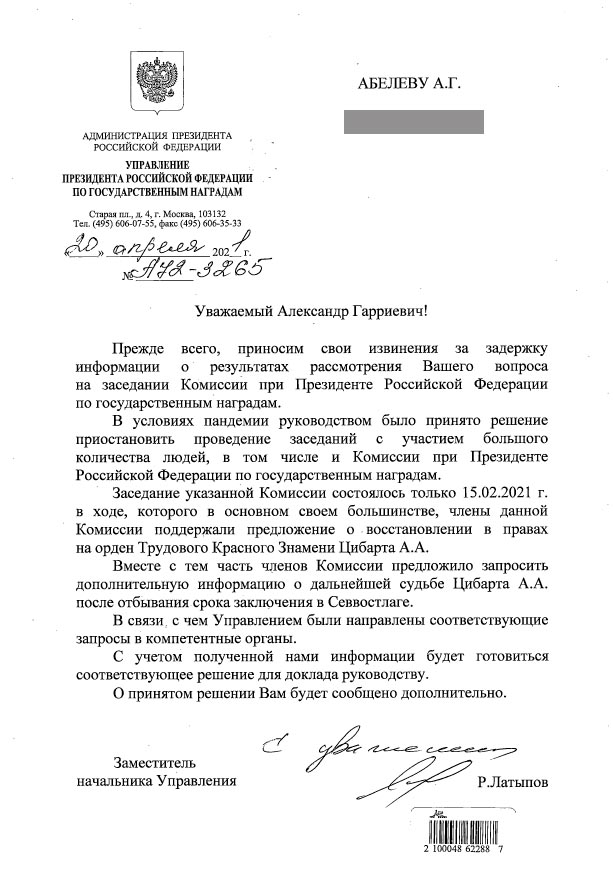

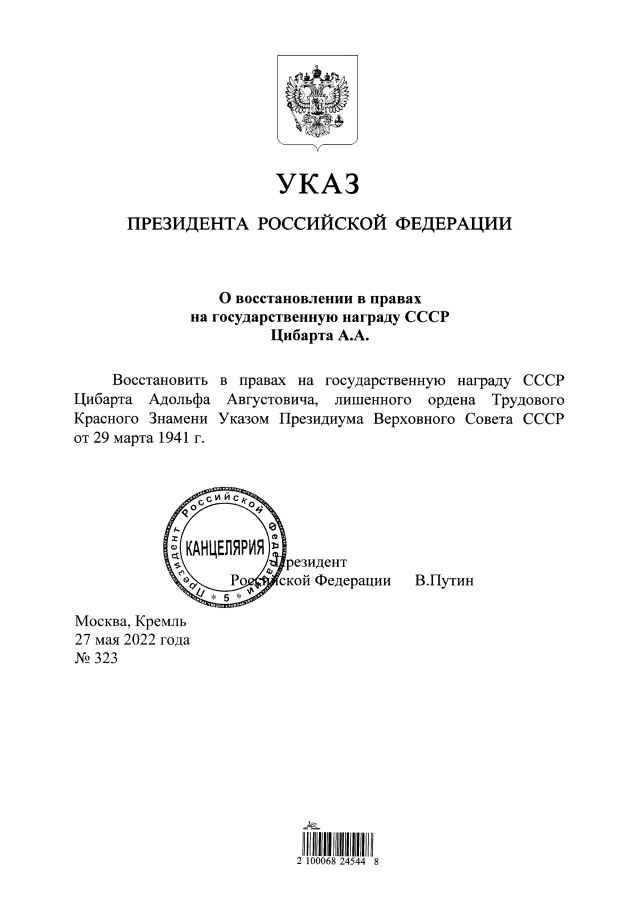

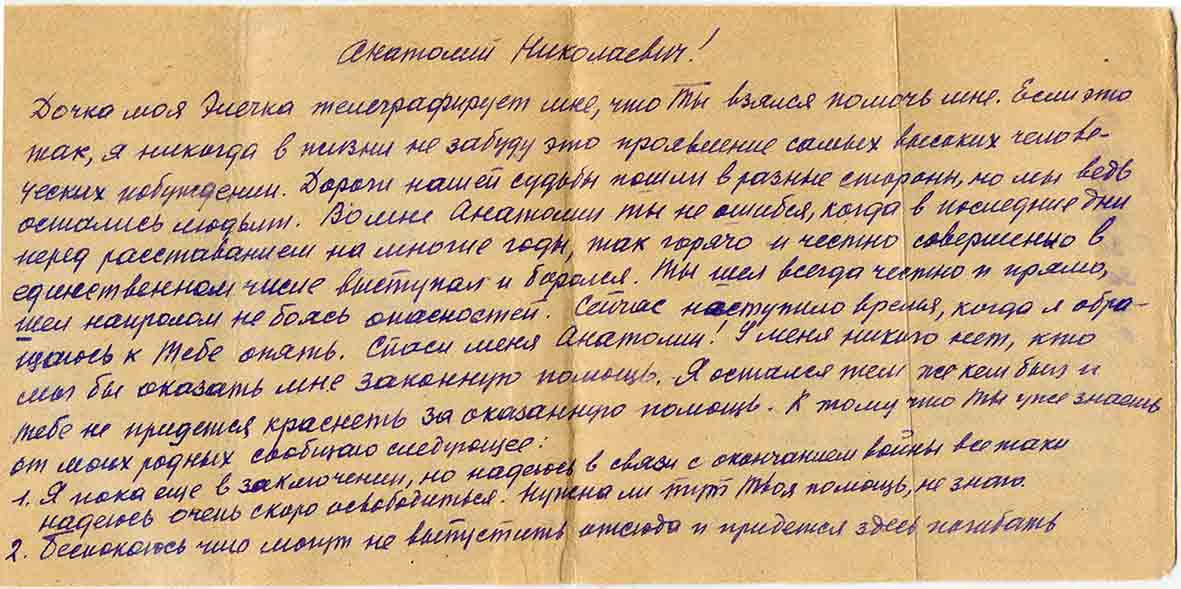

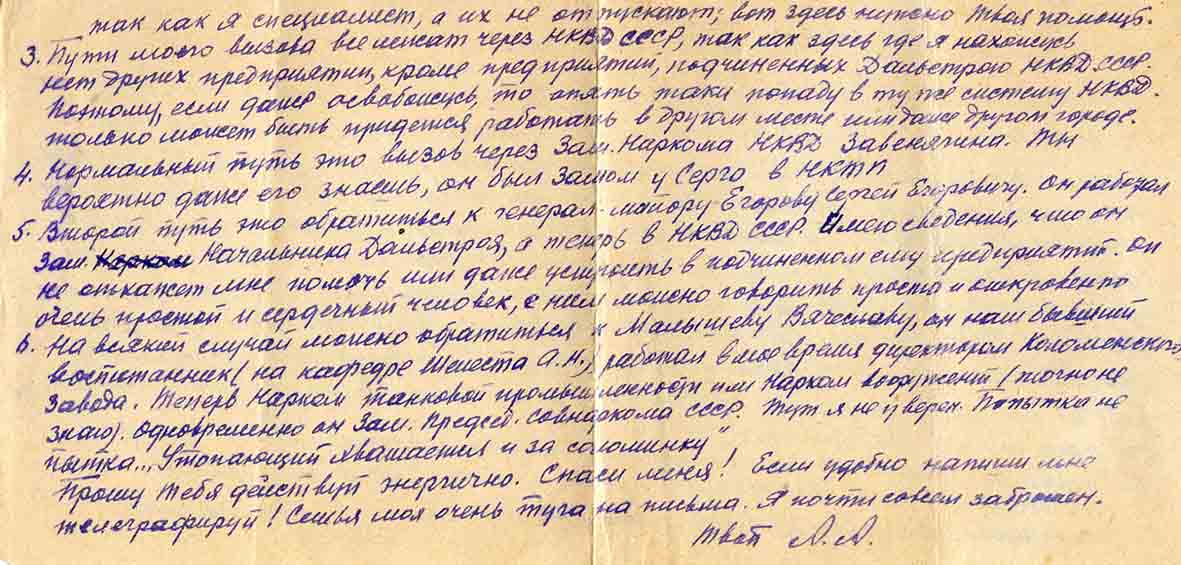

▼ «Подлежит лишению ордена Трудового Красного Знамени».

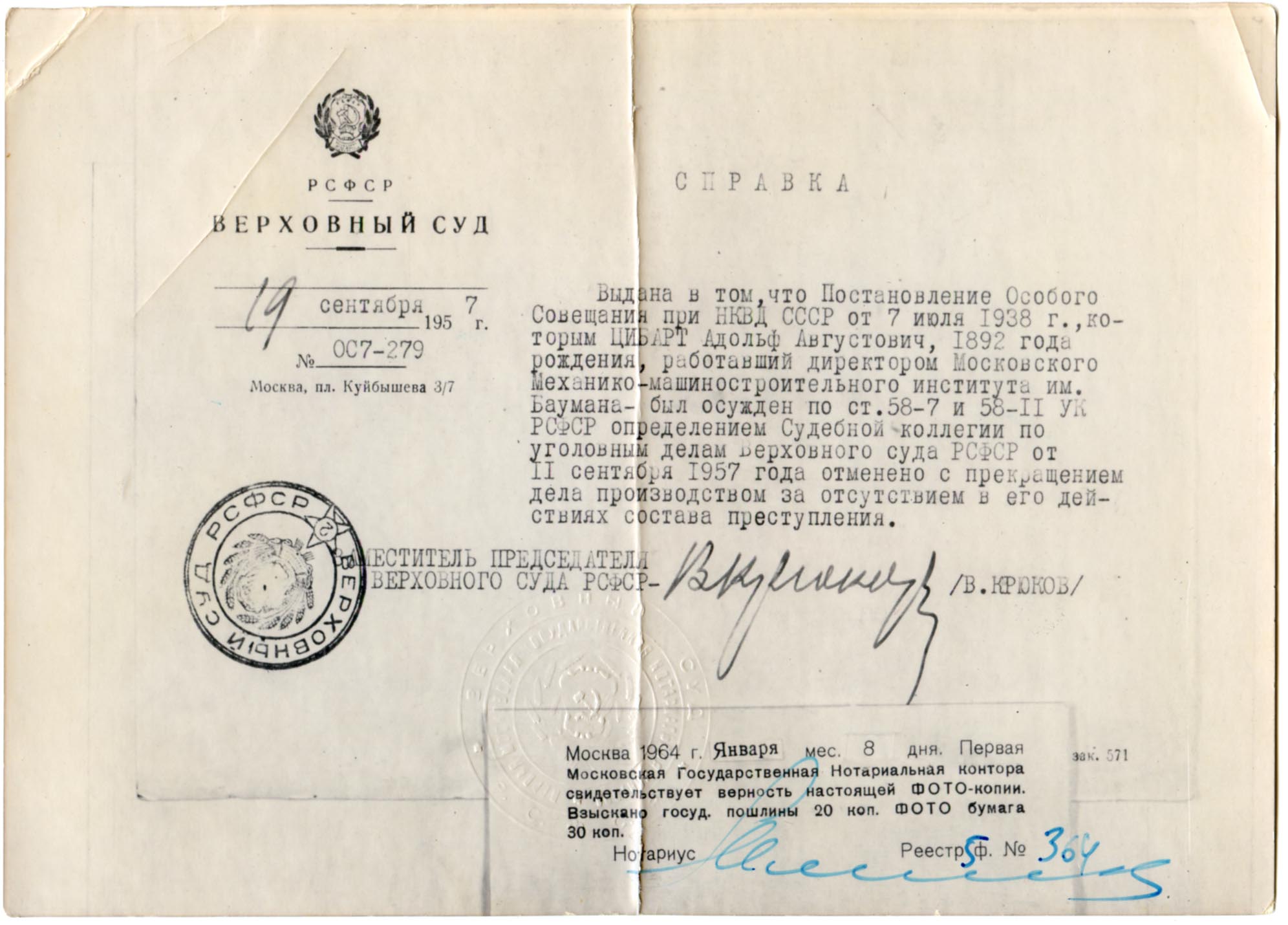

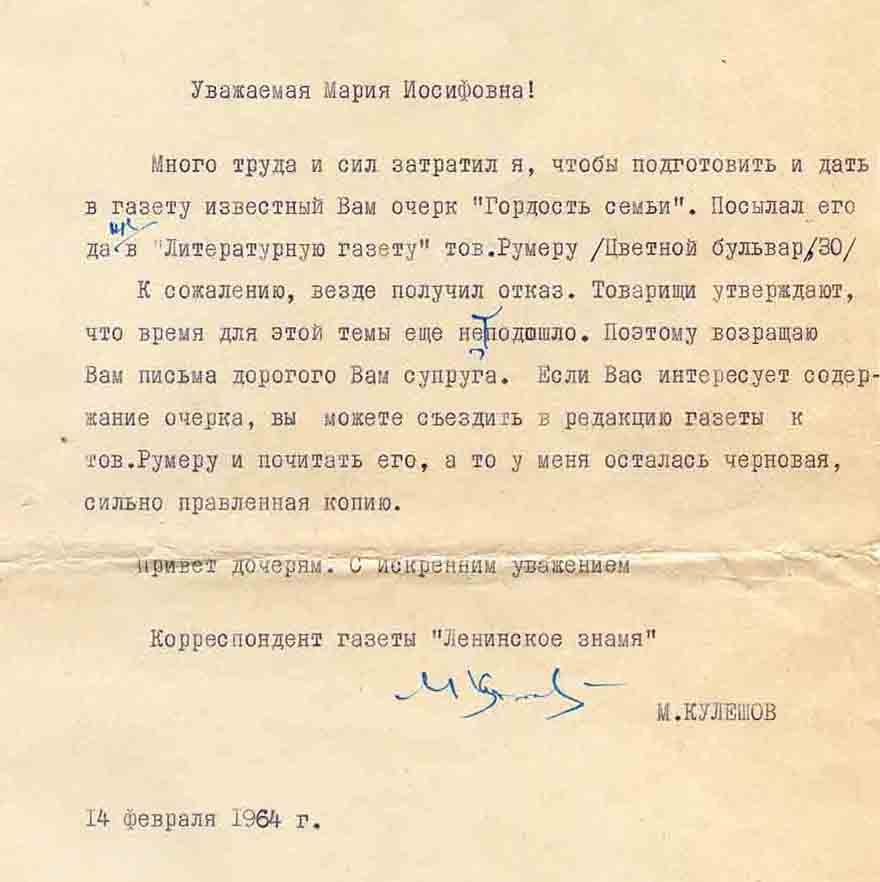

Восстановление в правах на орден указом В.В. Путина (27 мая 2022)

▼ «Пересидчик»

▼ Надежда умирает последней. Опять Малинкович. Зайцев. «Мне видно здесь могила...»

▼ Когда А.А. Цибарт был освобожден

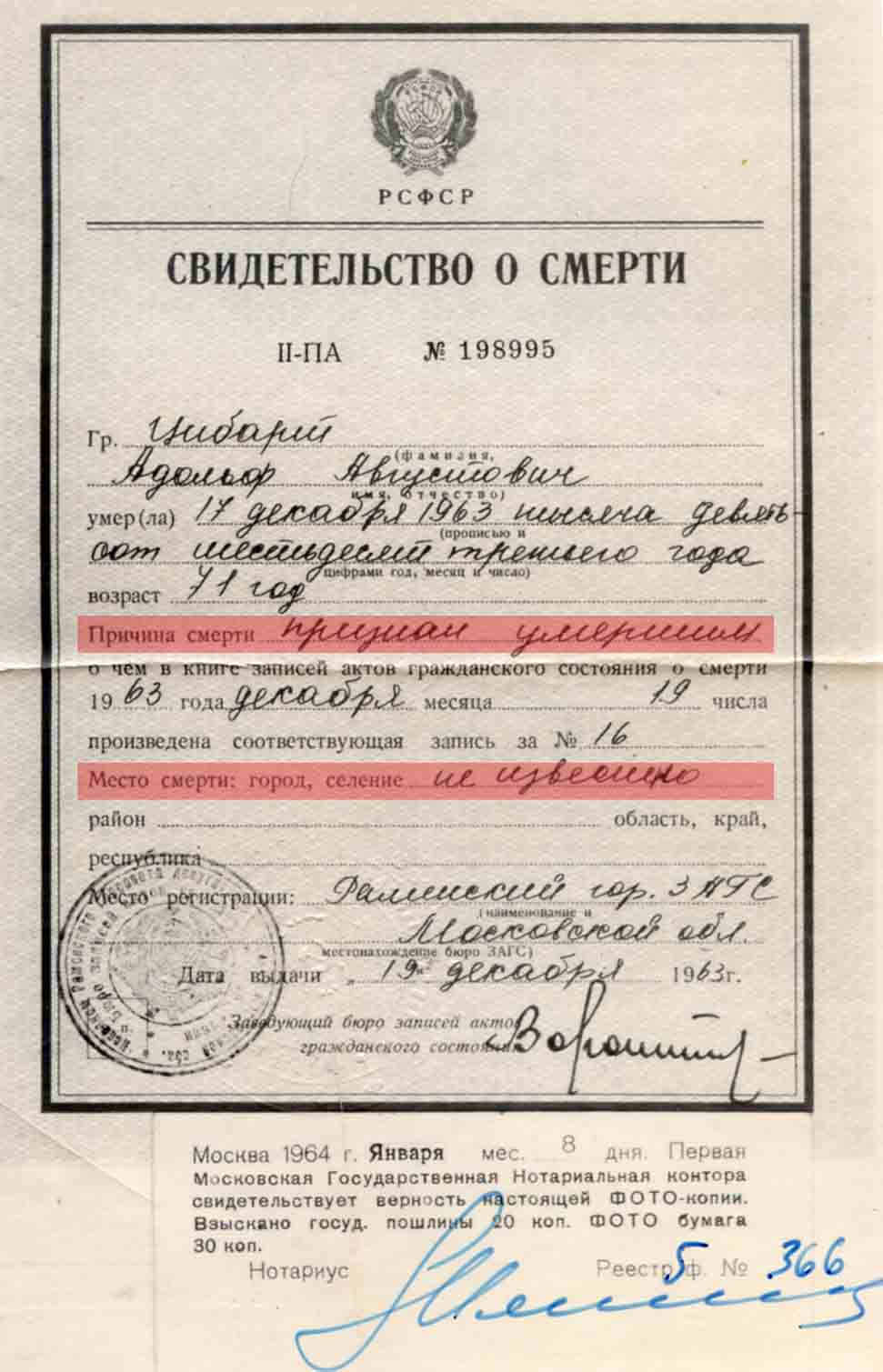

▼ «Признан умершим», «место смерти неизвестно»

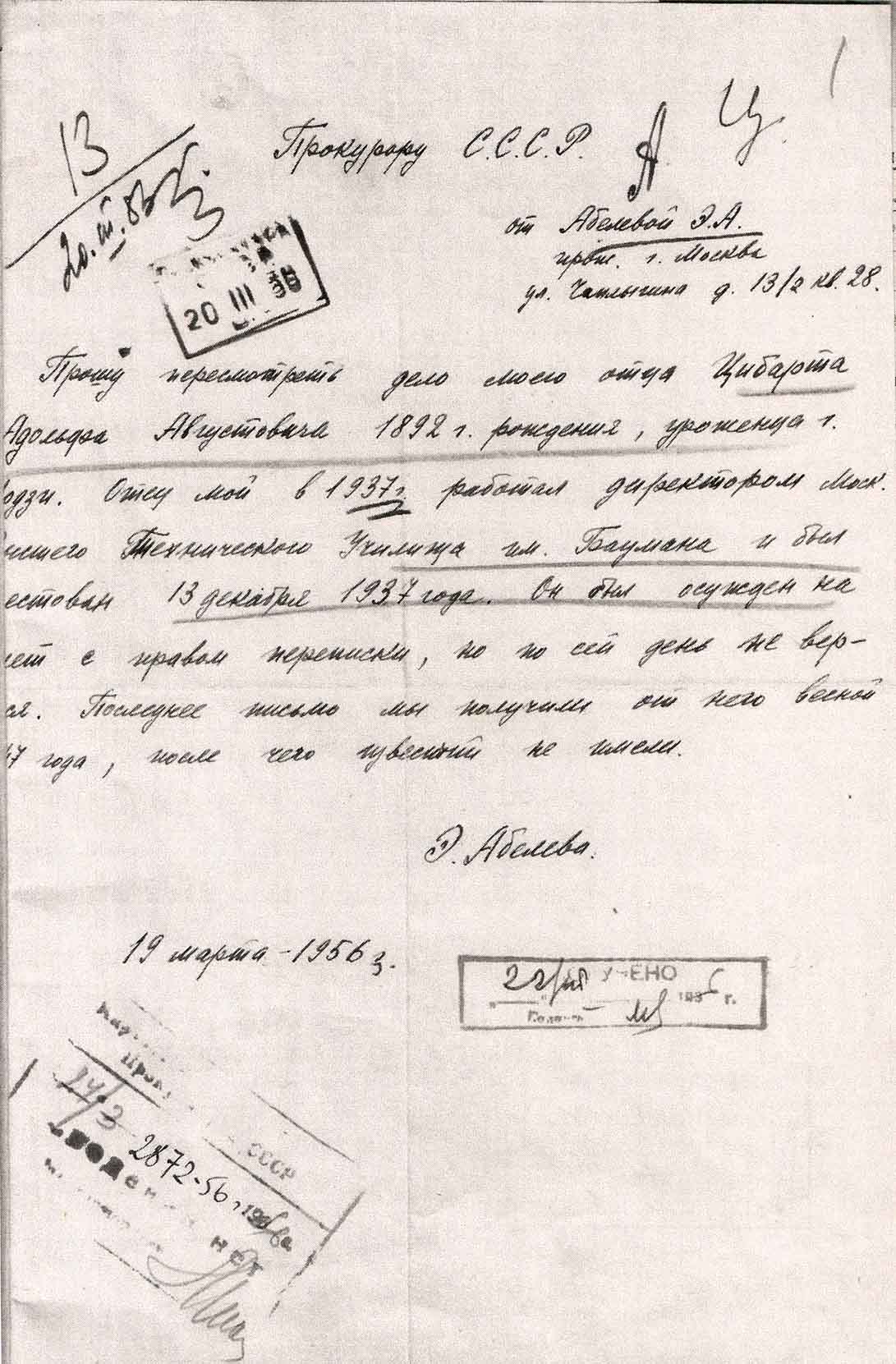

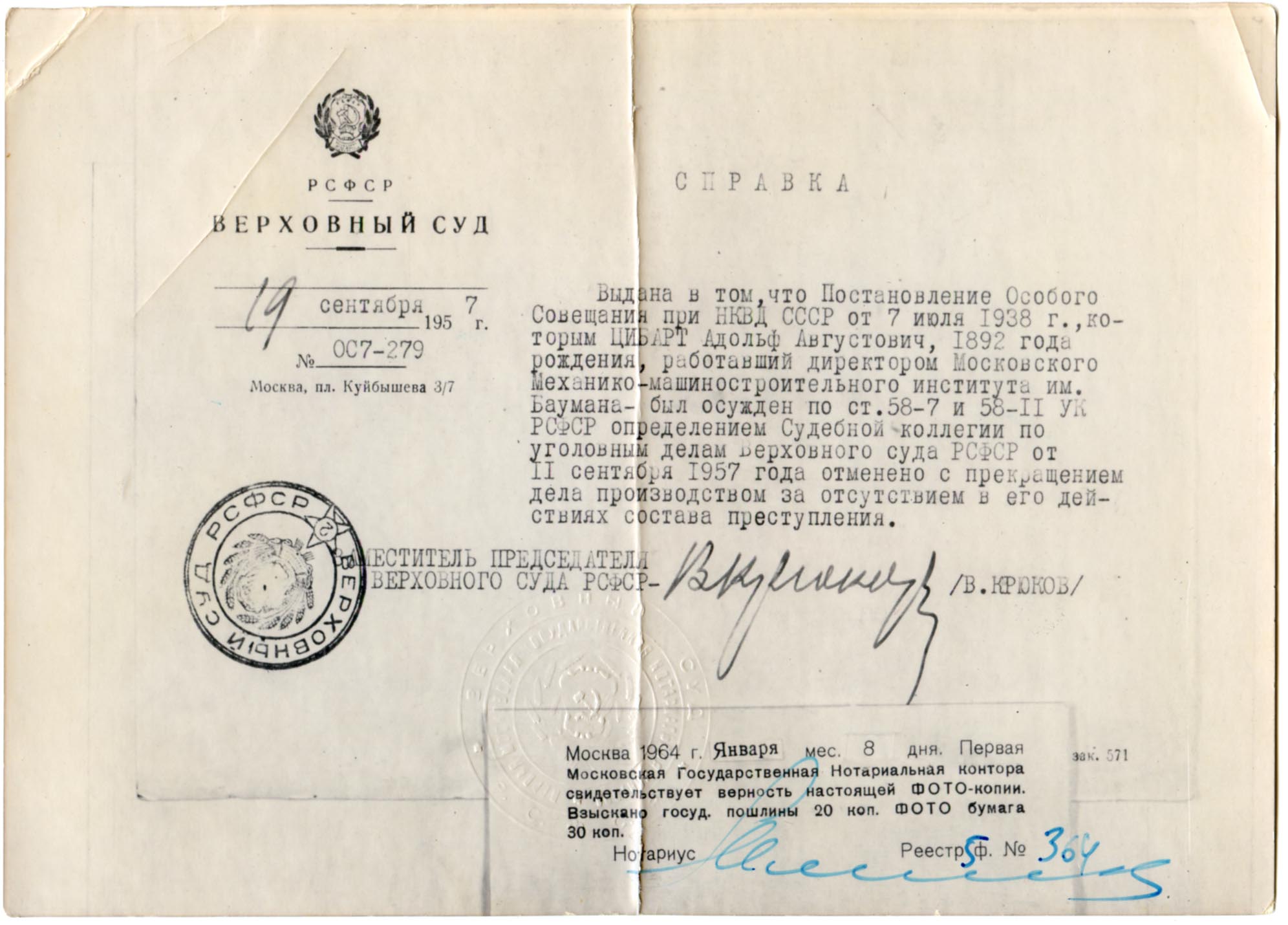

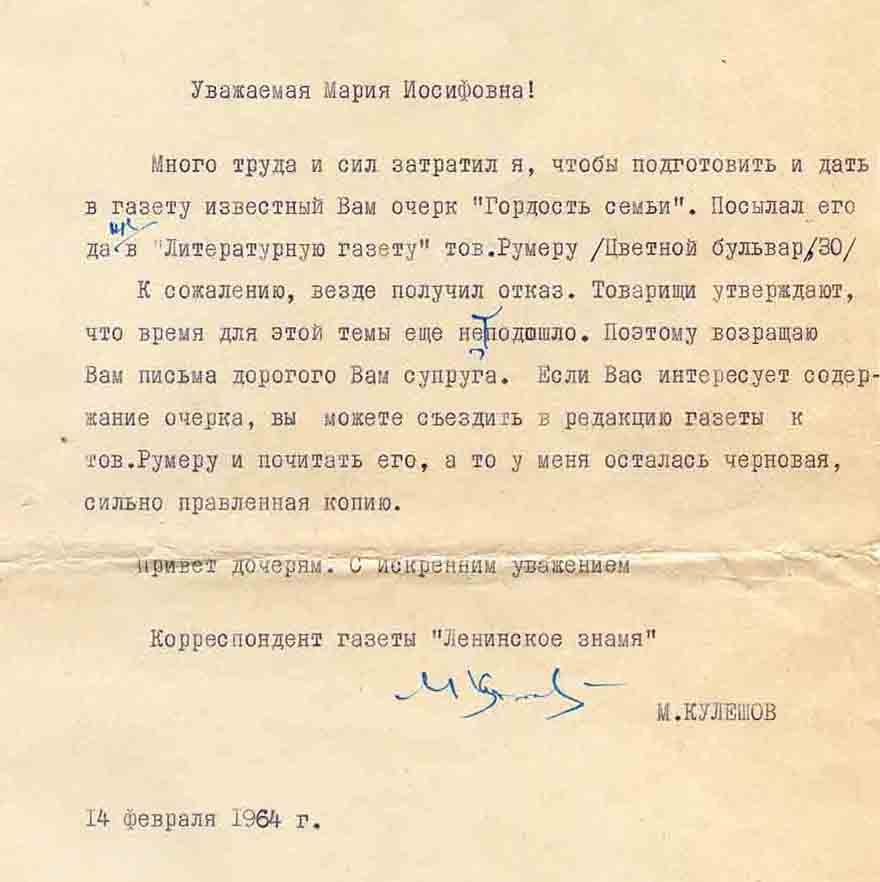

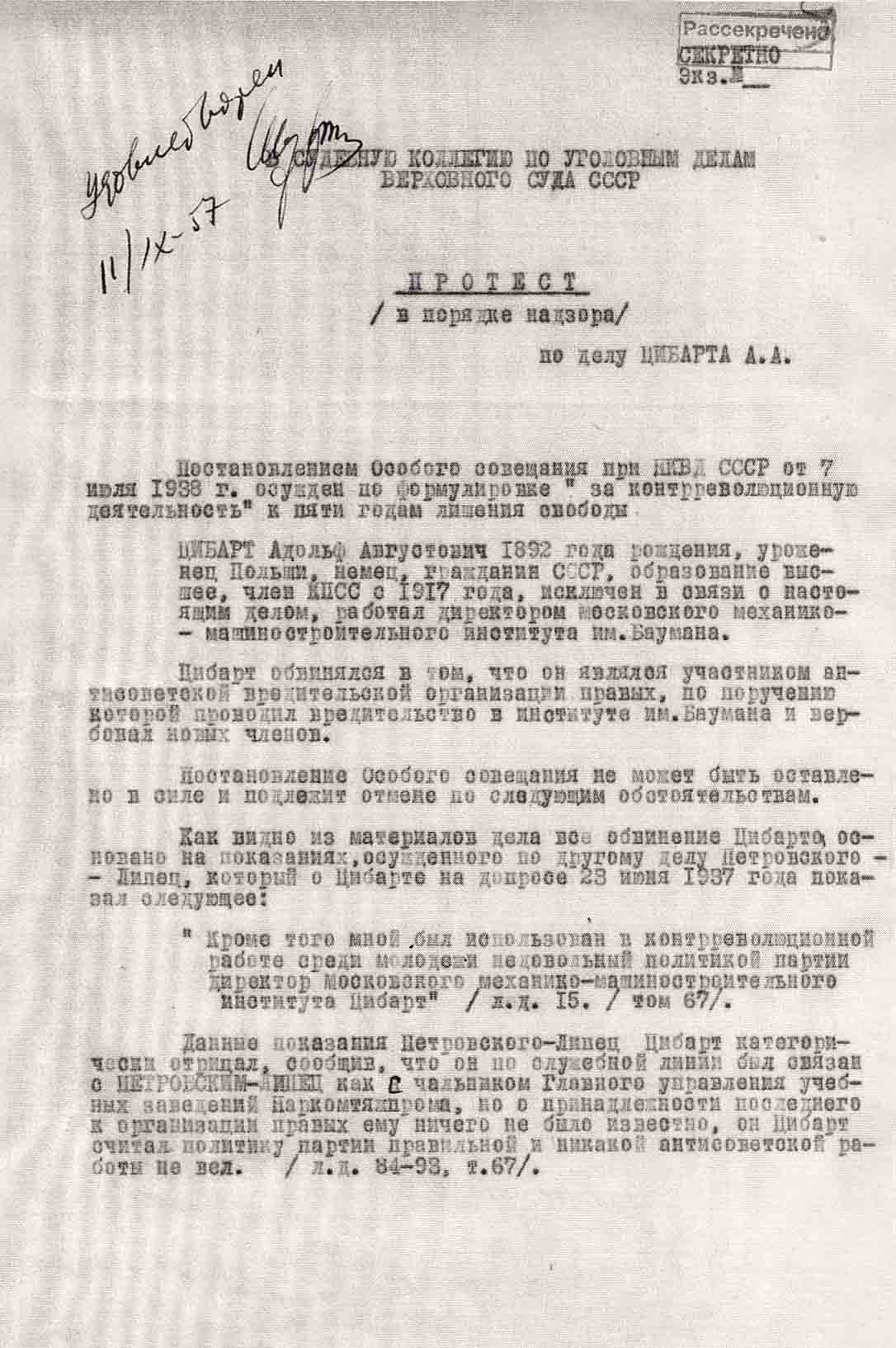

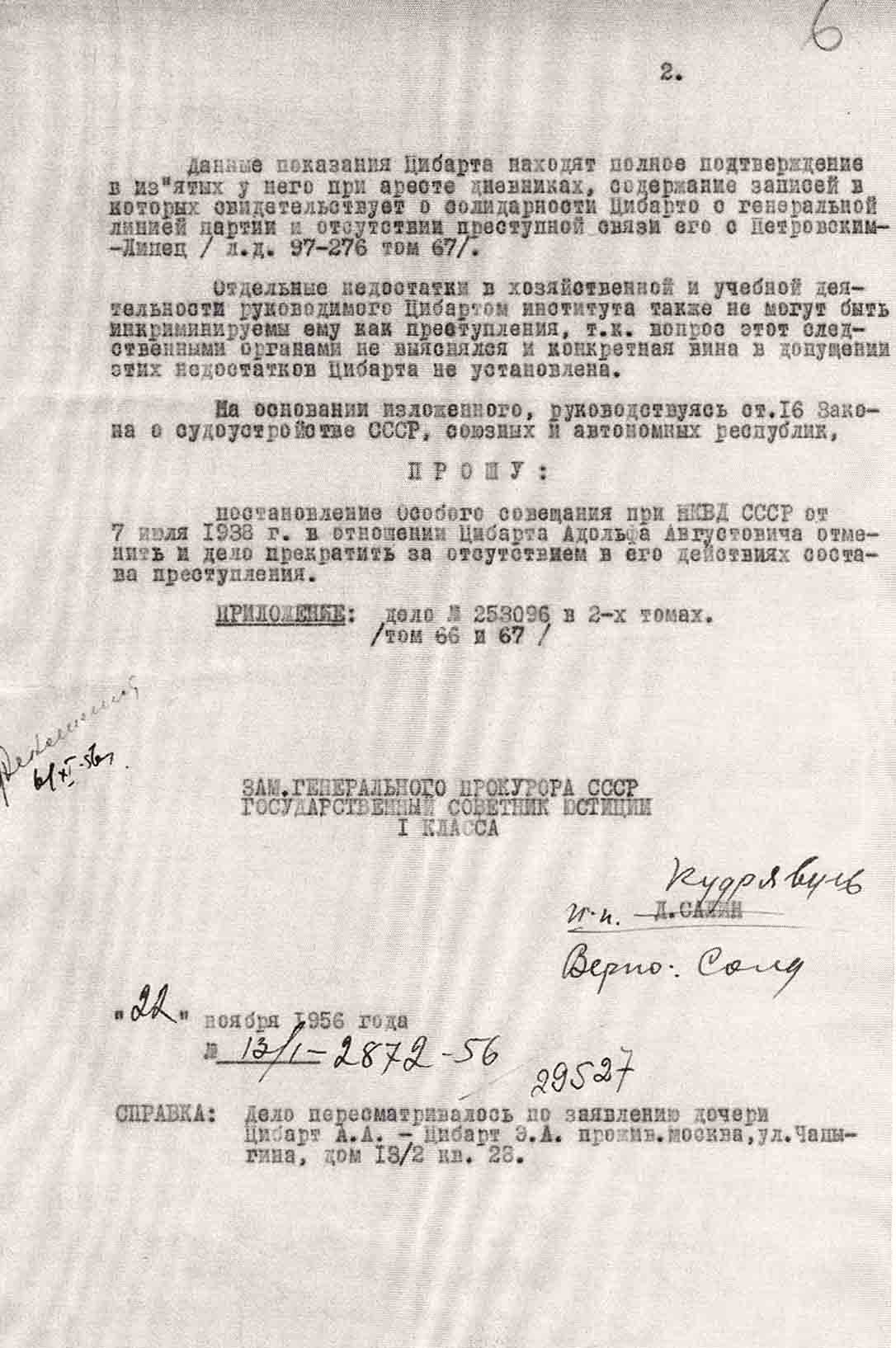

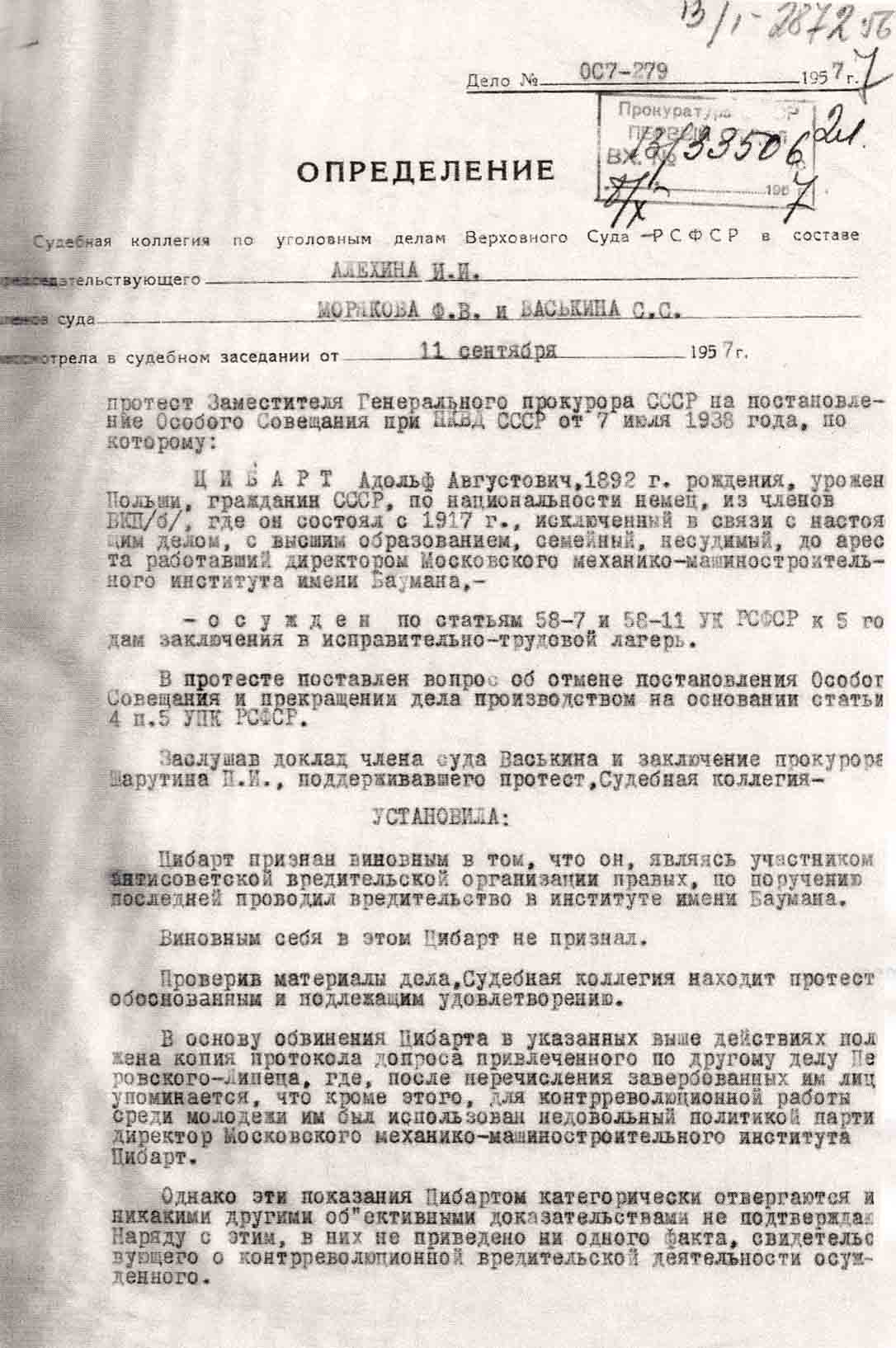

▼ Реабилитация...

▼ «Прекращение дела производством за отсутствием состава преступления»

▼ Роль в истории МГТУ. «Получается так, что я ничего не делал. Мои заместители тоже, а втуз все время идет вверх...»

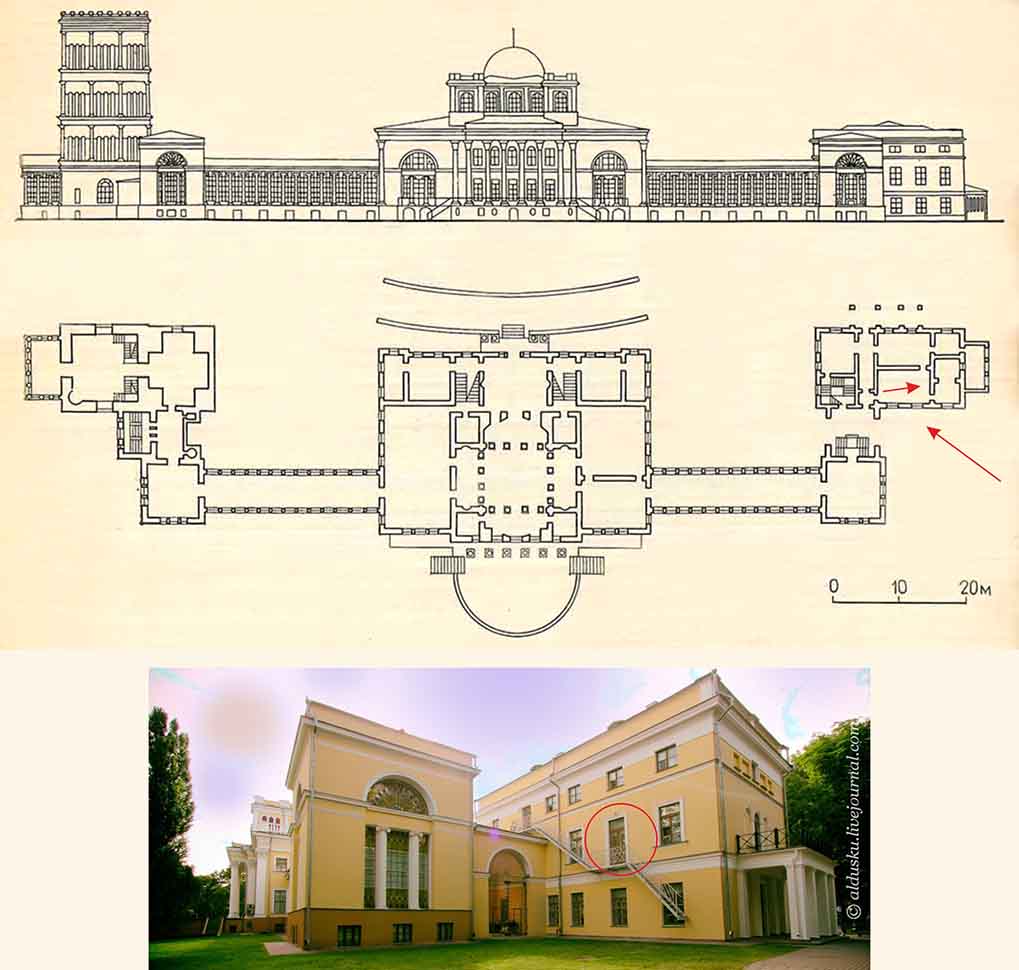

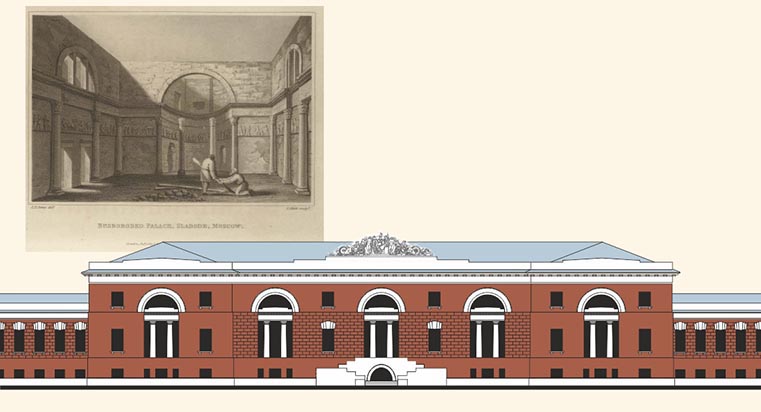

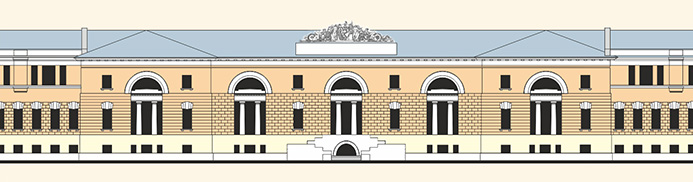

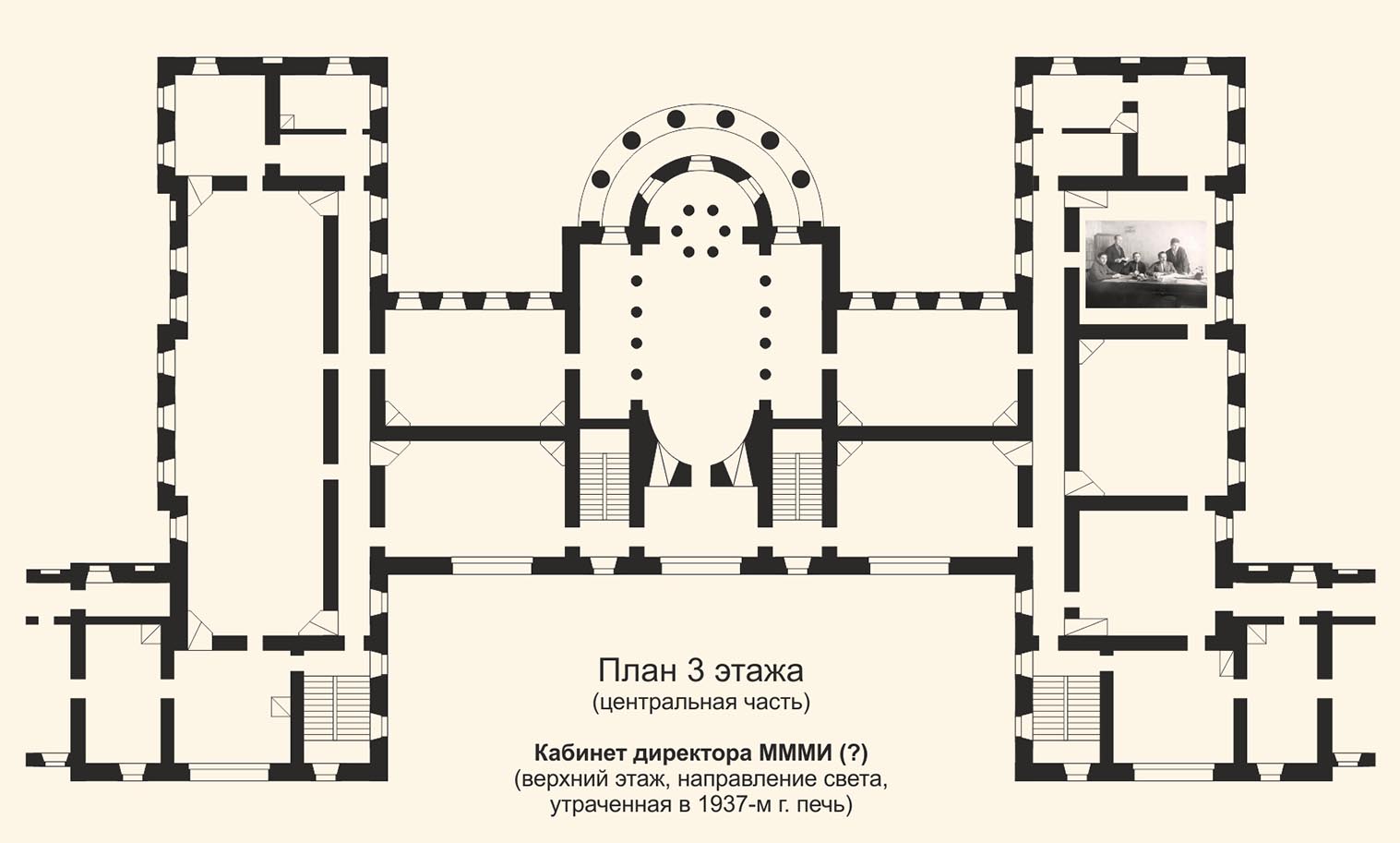

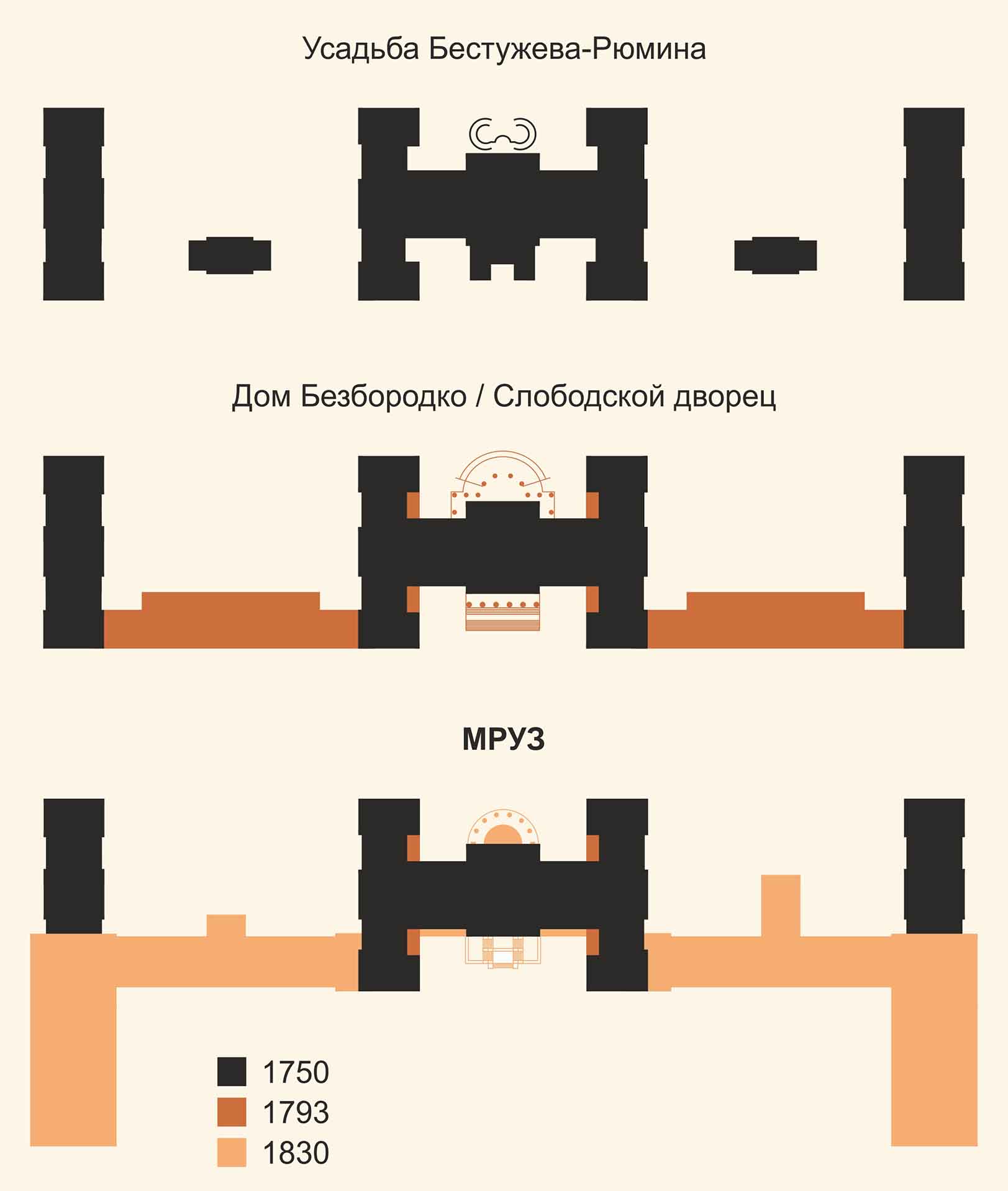

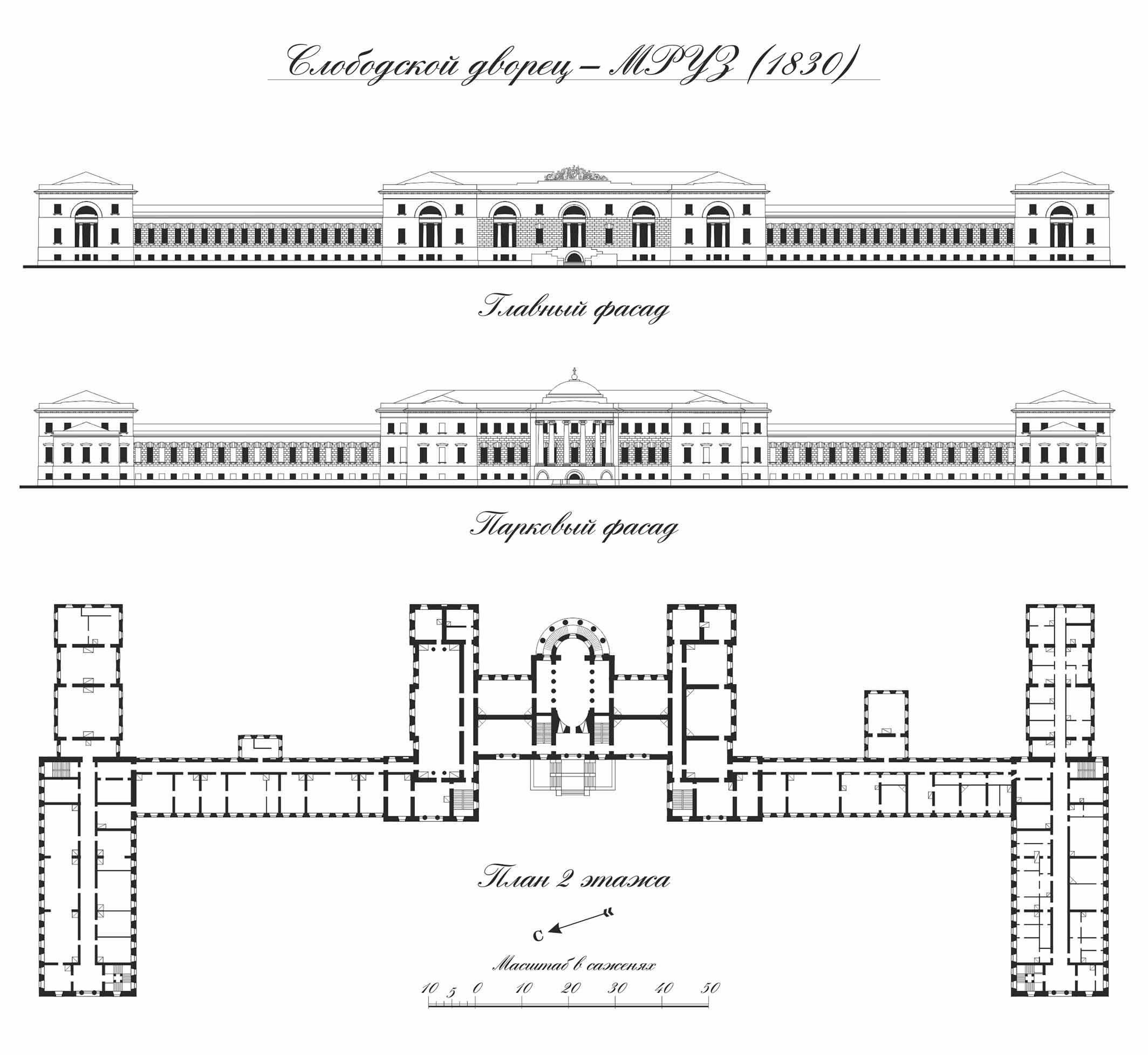

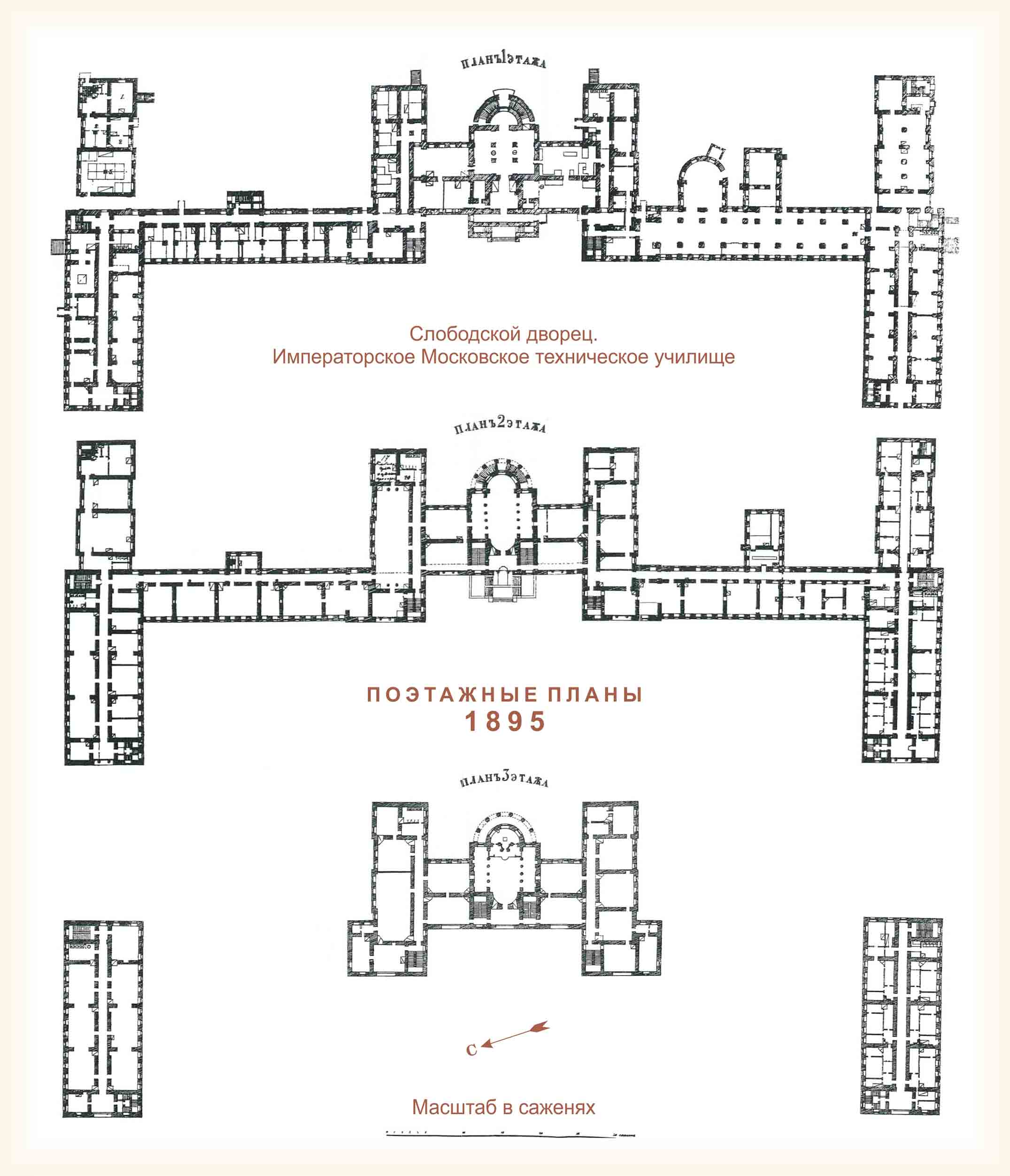

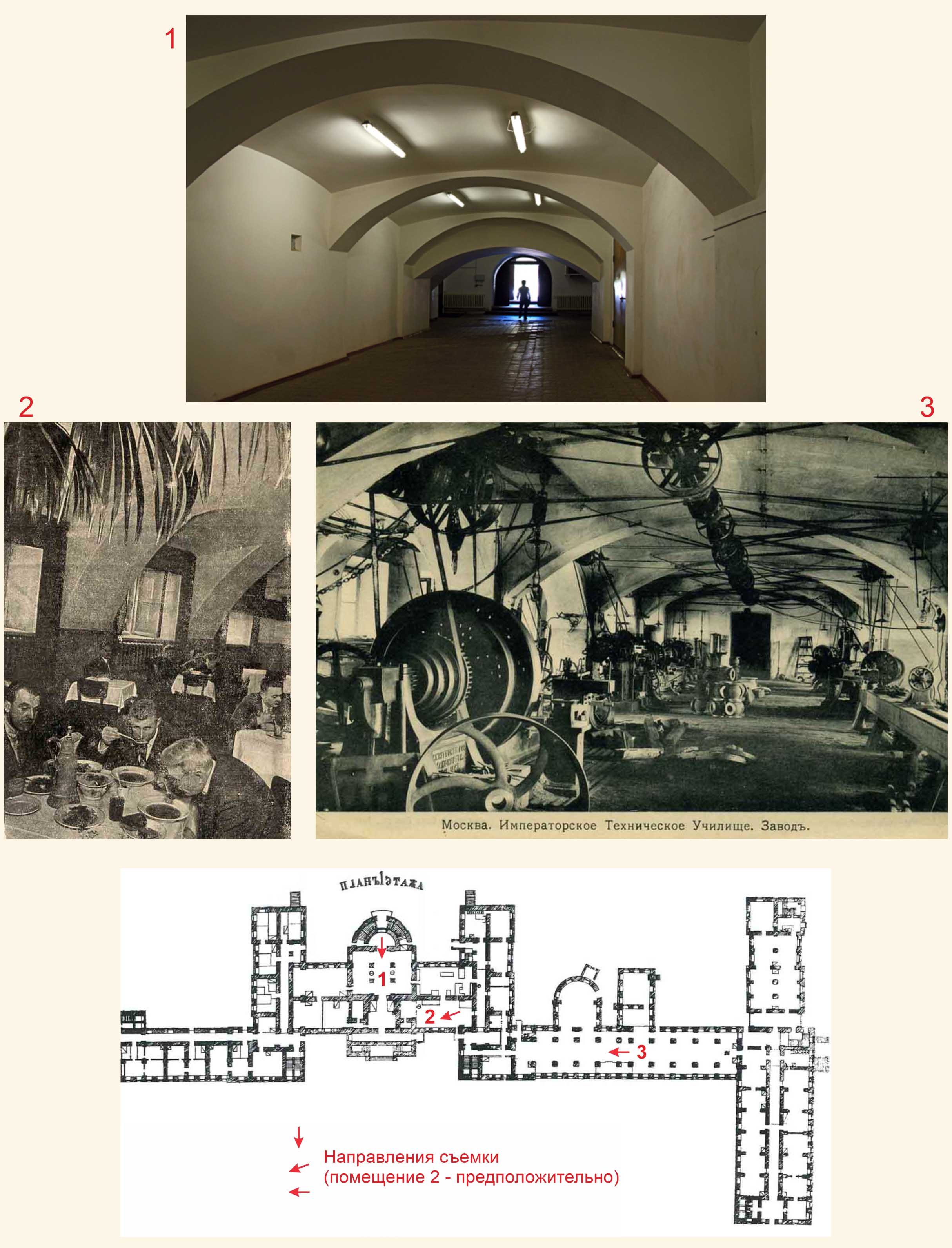

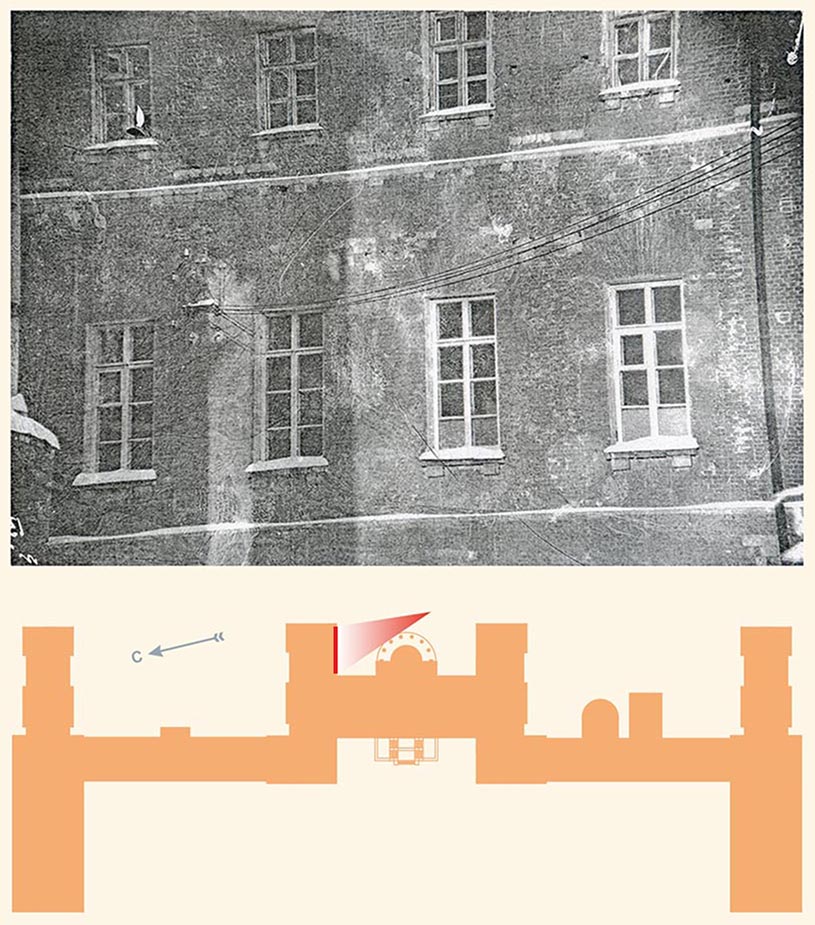

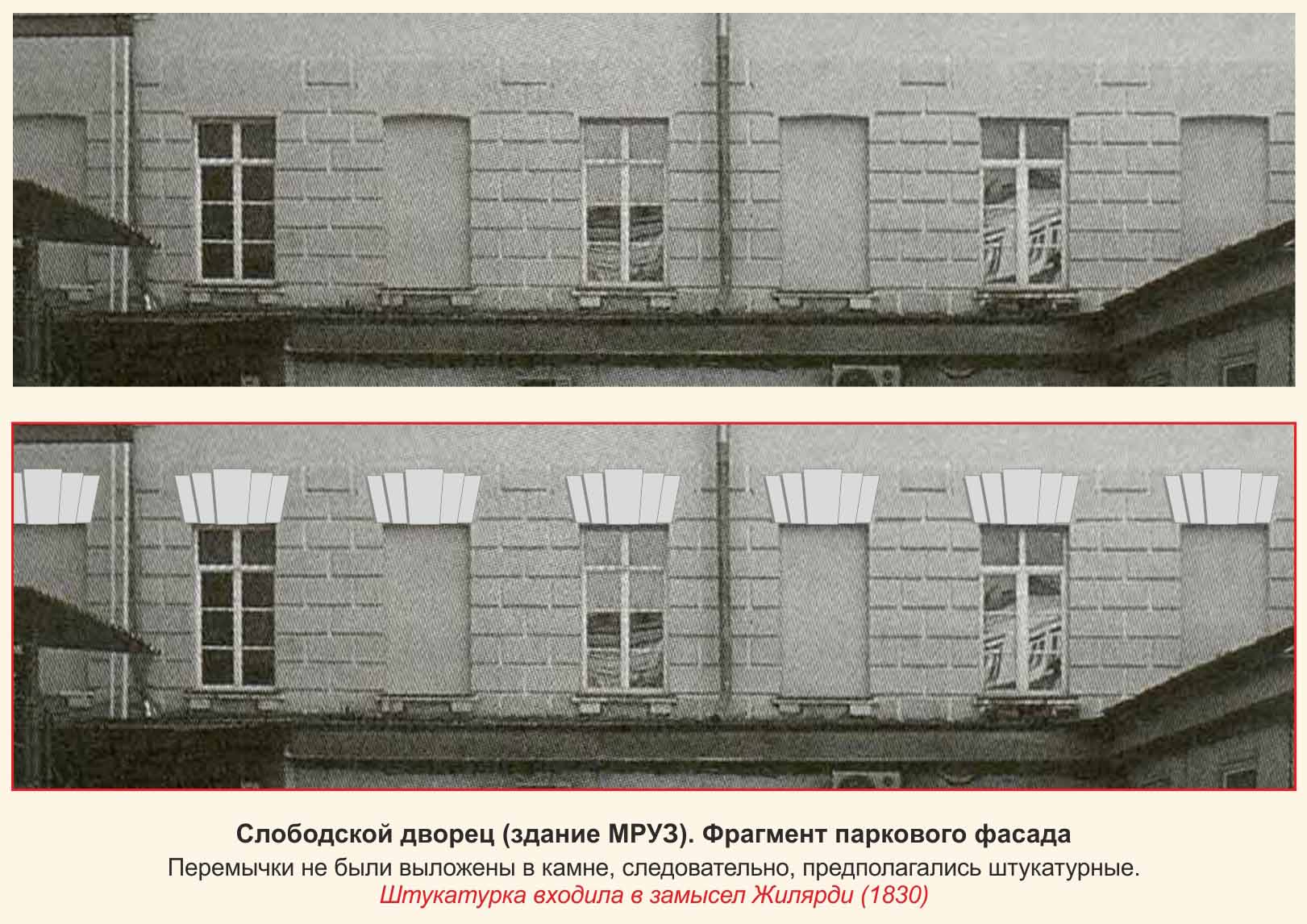

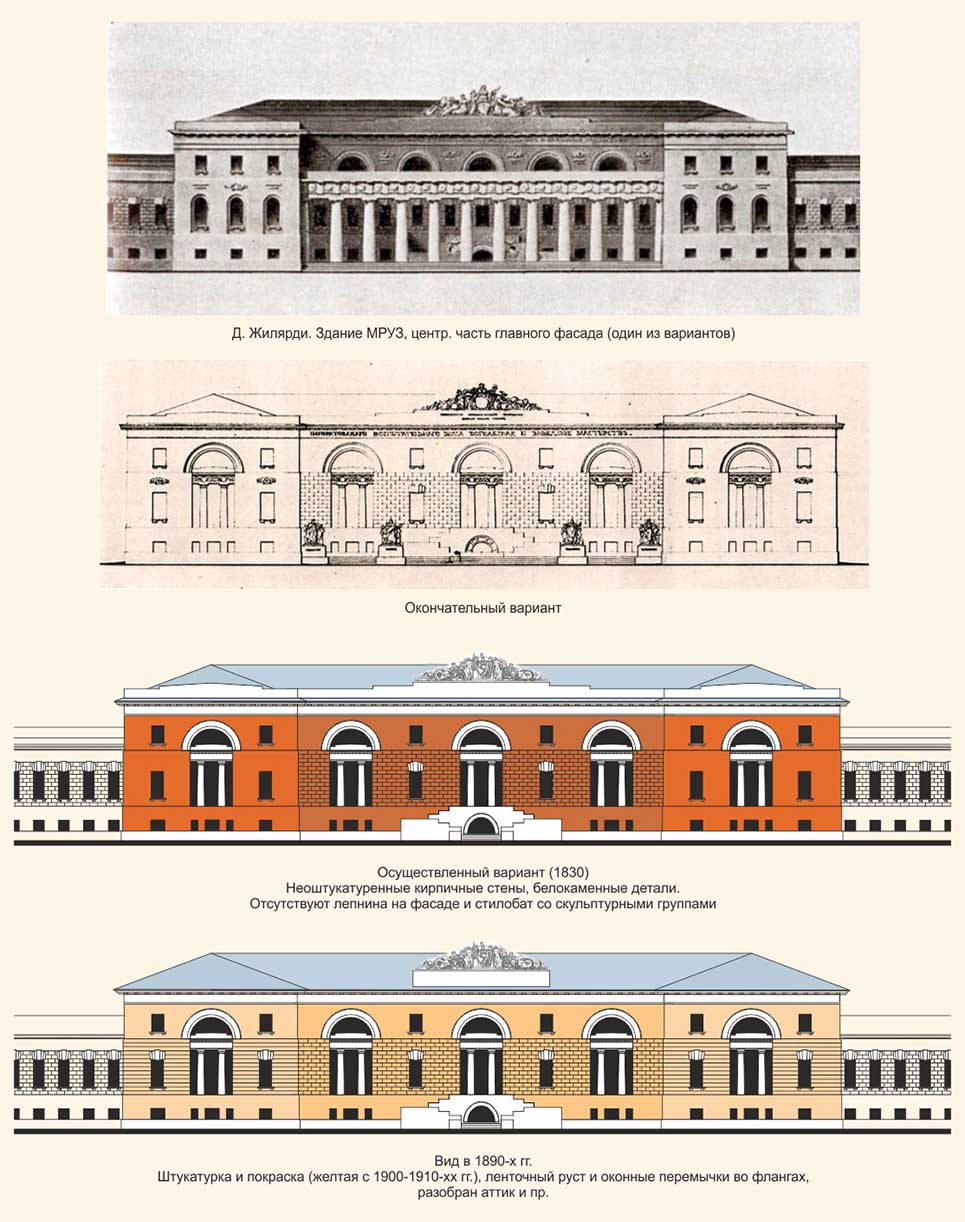

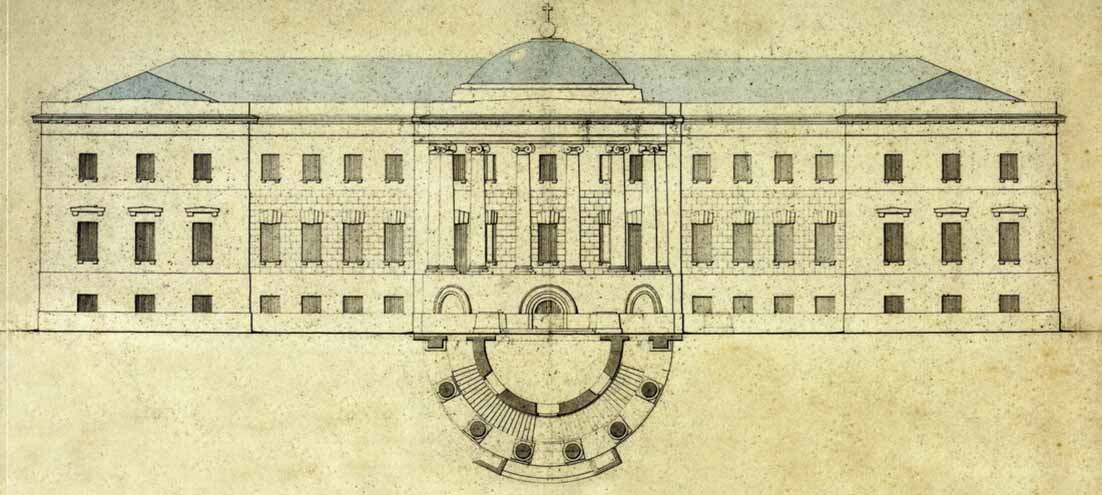

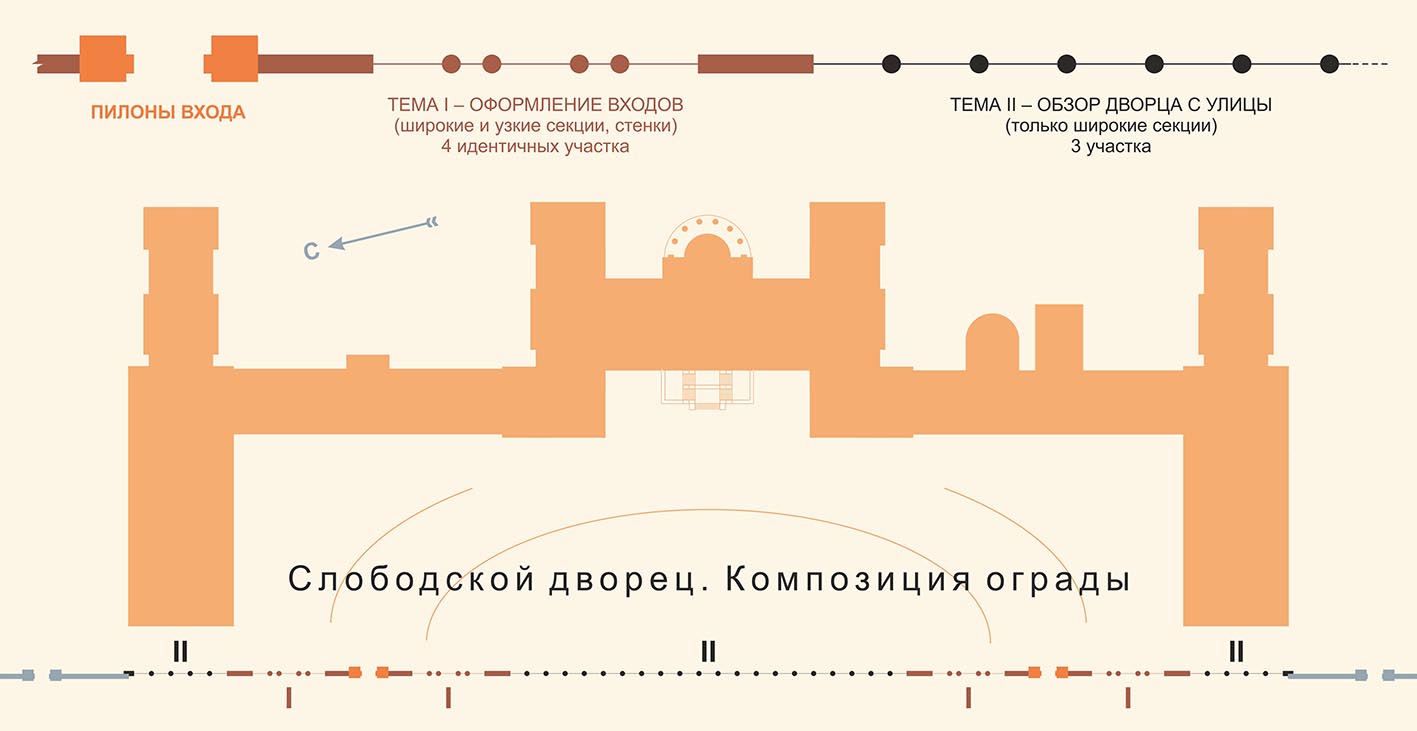

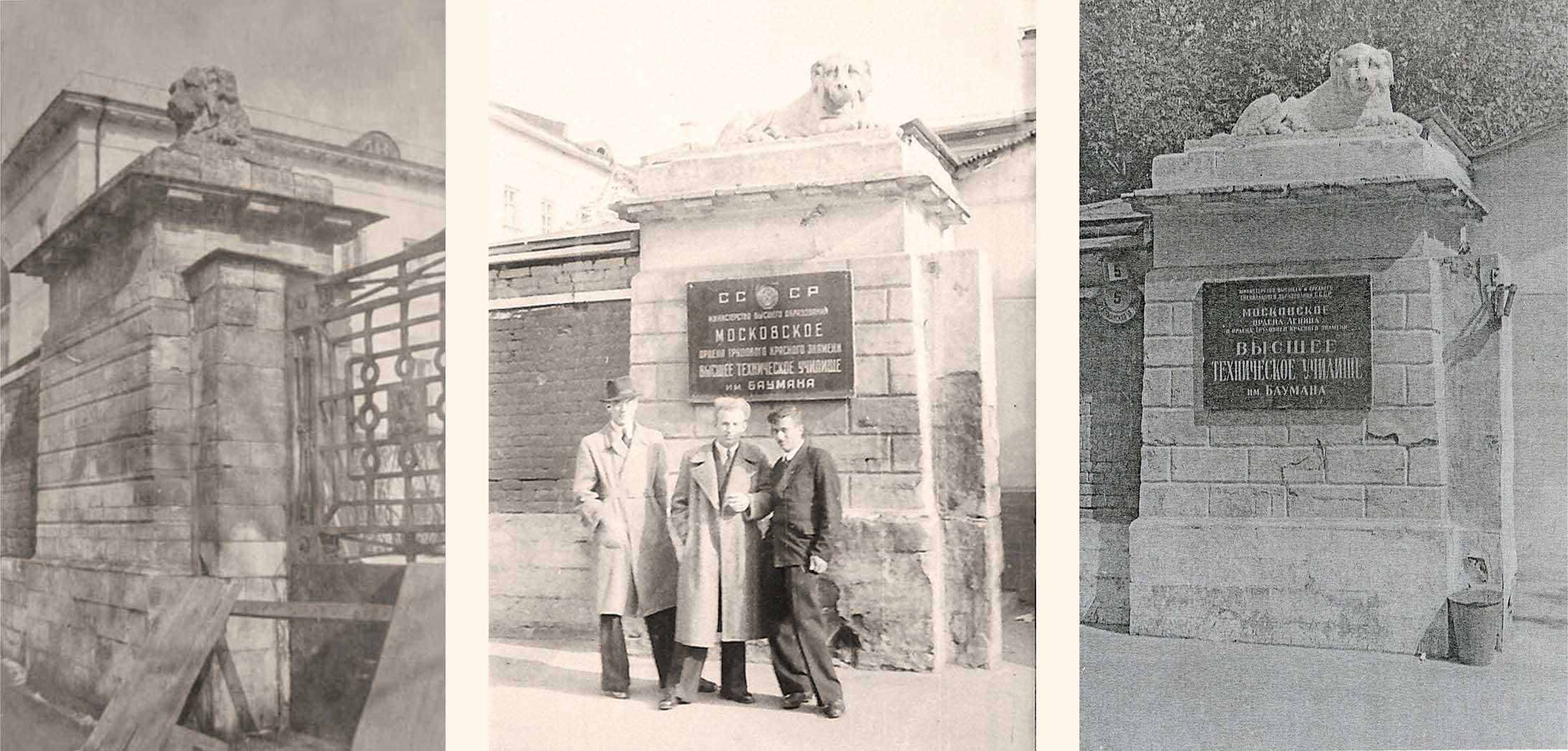

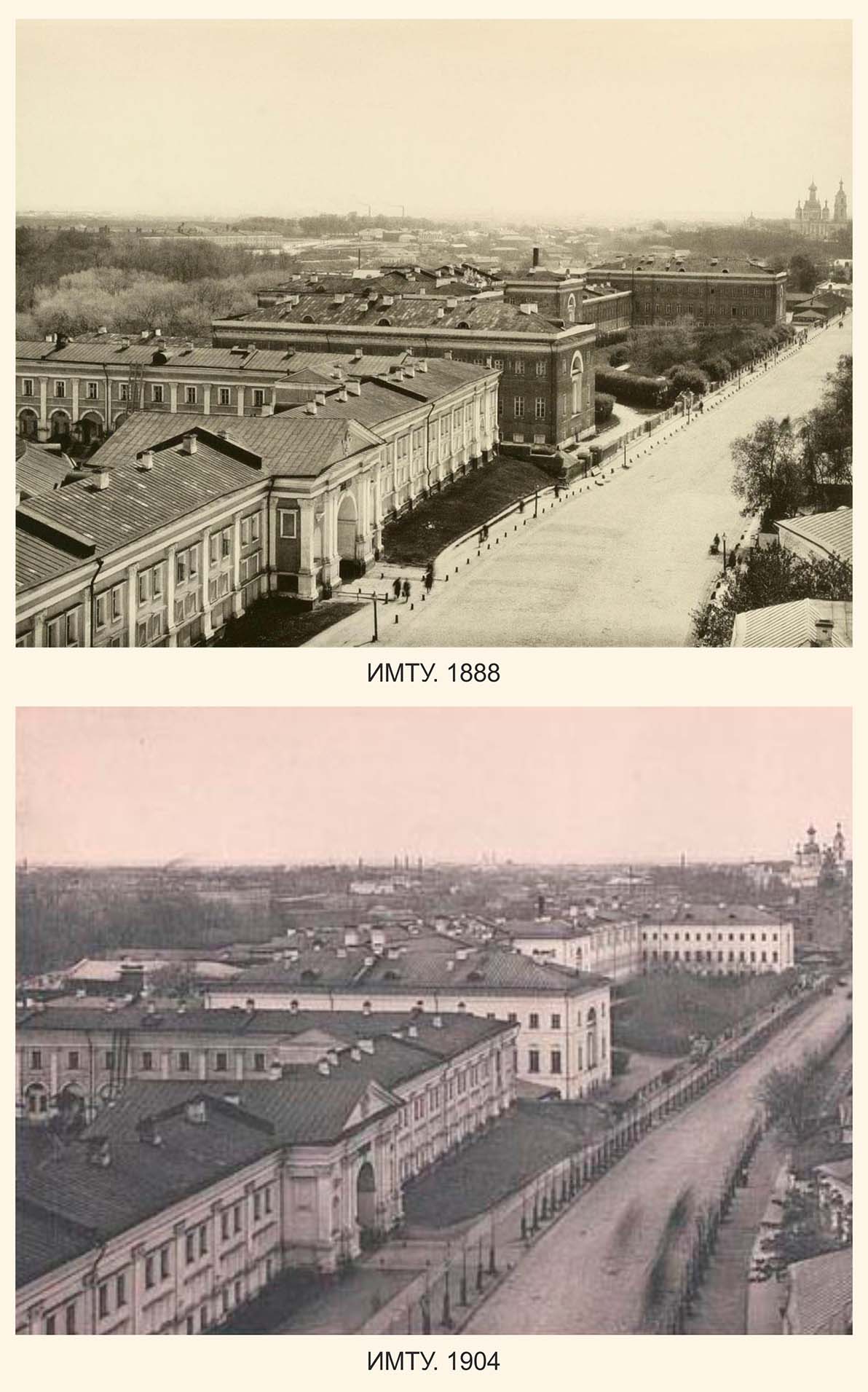

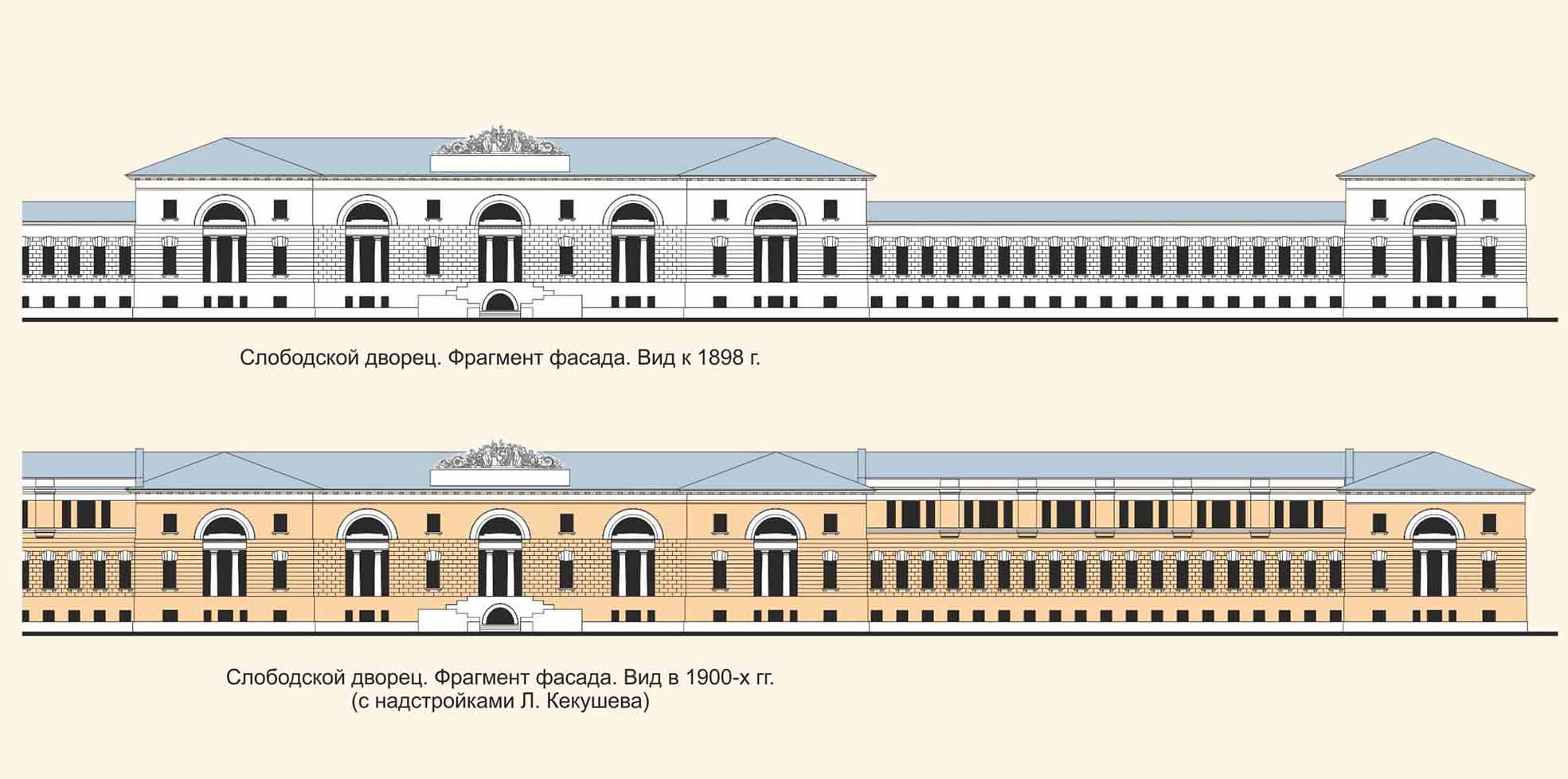

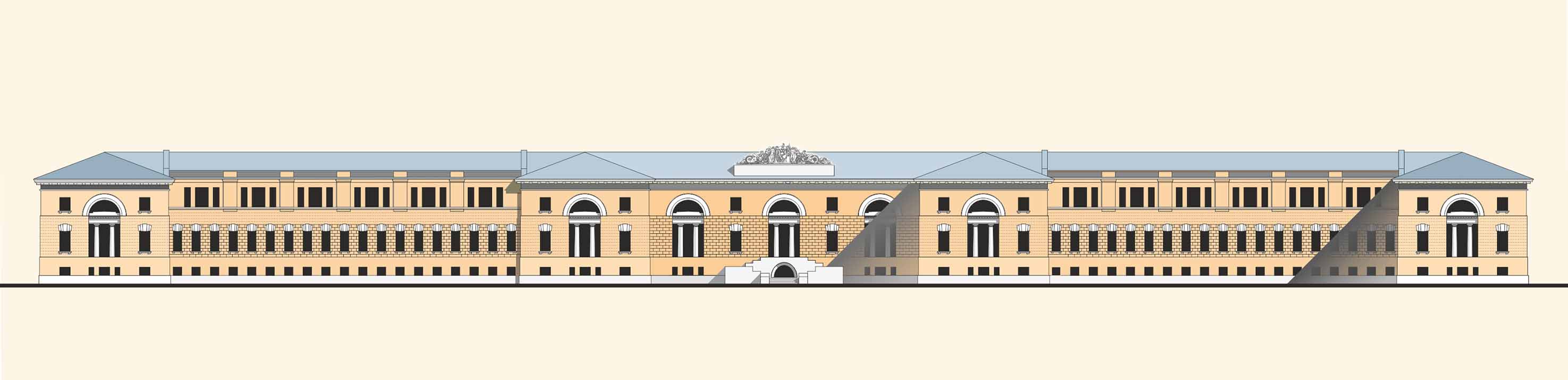

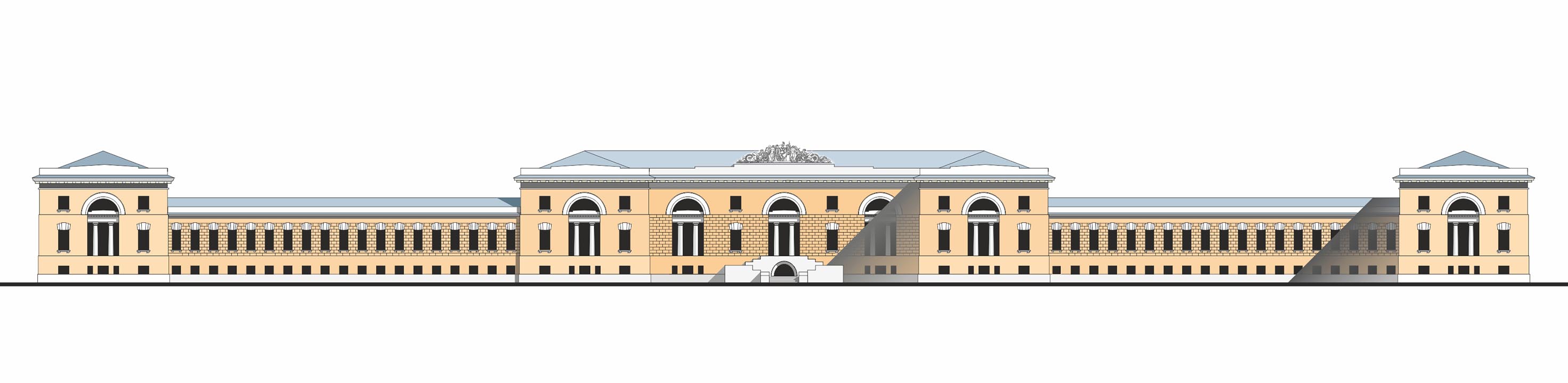

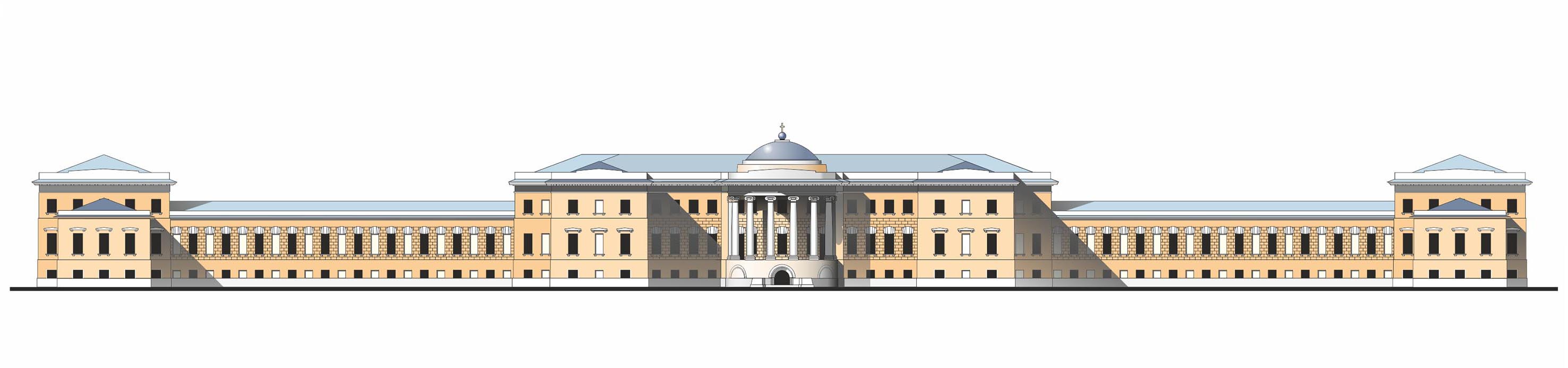

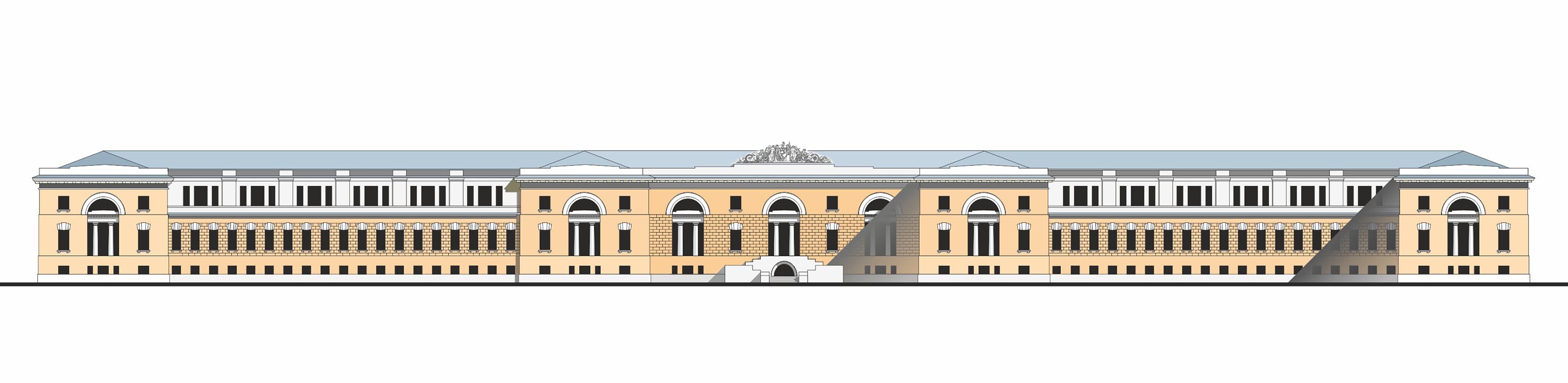

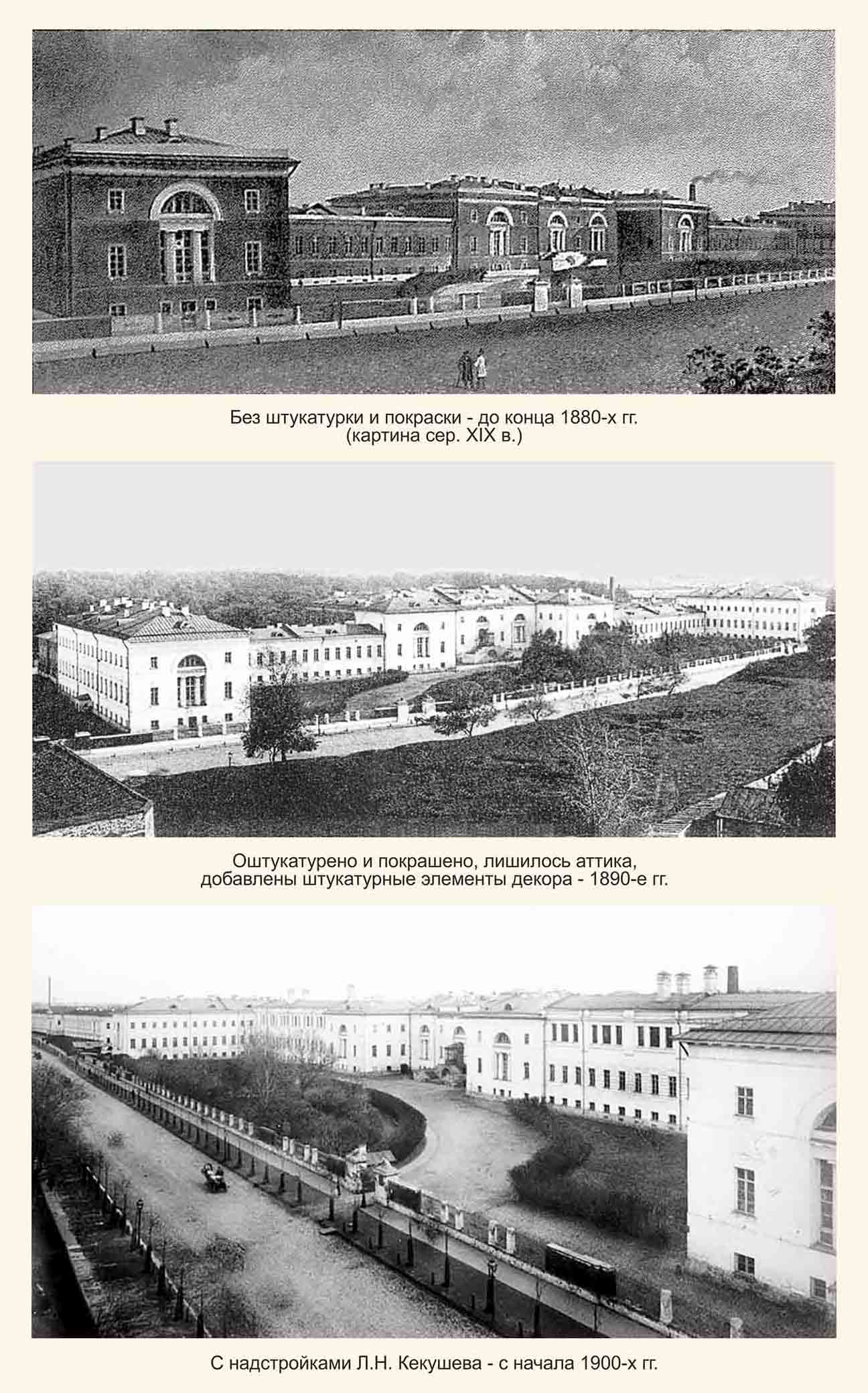

▼ ПРИЛОЖЕНИЕ: как складывался современный архитектурный облик старого здания МГТУ – Слободского дворца.

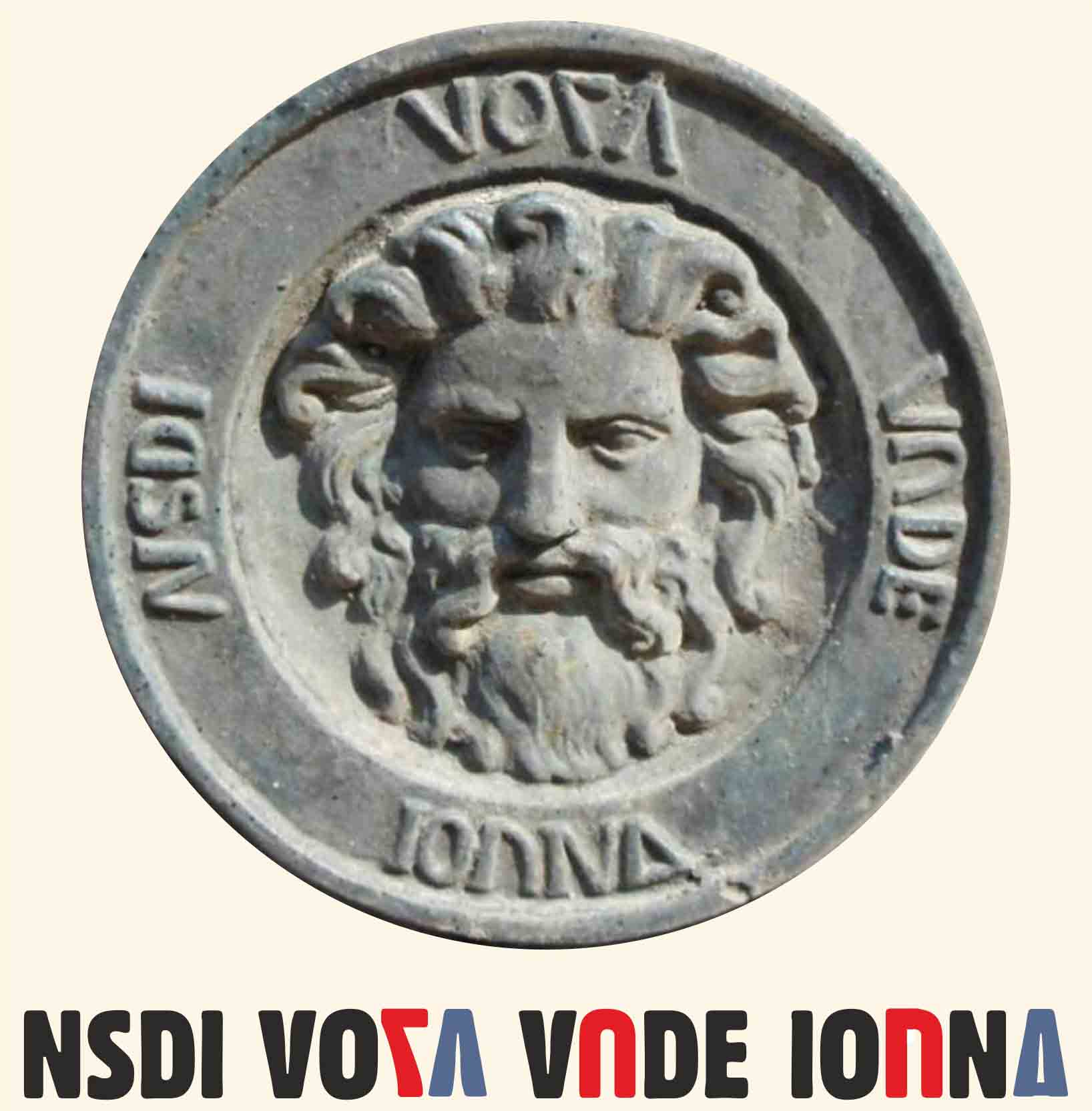

Предыстория и первоначальный вид; штукатурка и покраска – или кирпич; нереализованная перестройка в 1900-х гг. и «безбожные» надстройки, судьба ограды, а также загадочные письмена и прочее

▼ Источники

▼ 1. Литература, архивные и др. источники

▼ 2. Статьи, заметки, предисловия А.А. Цибарта

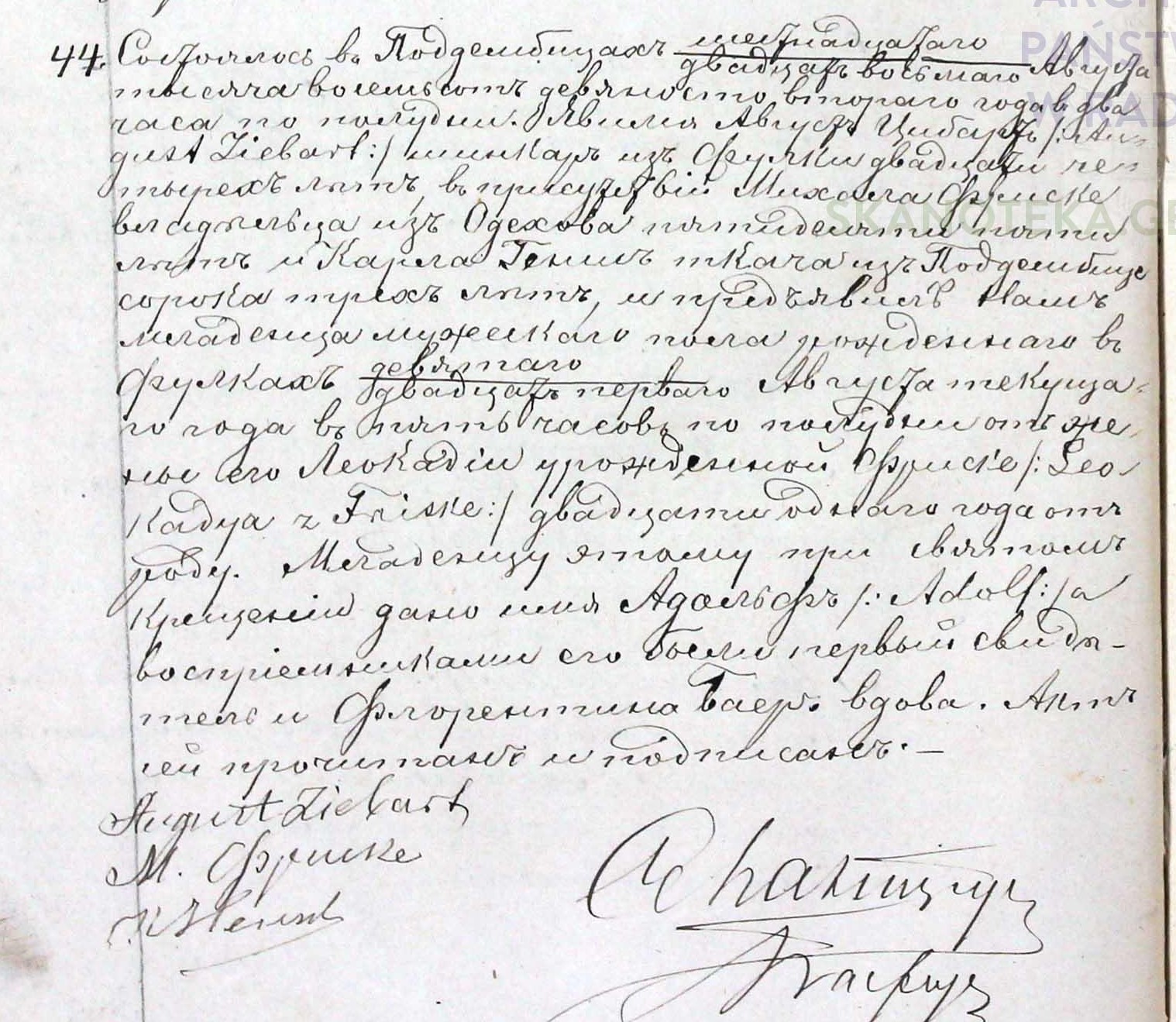

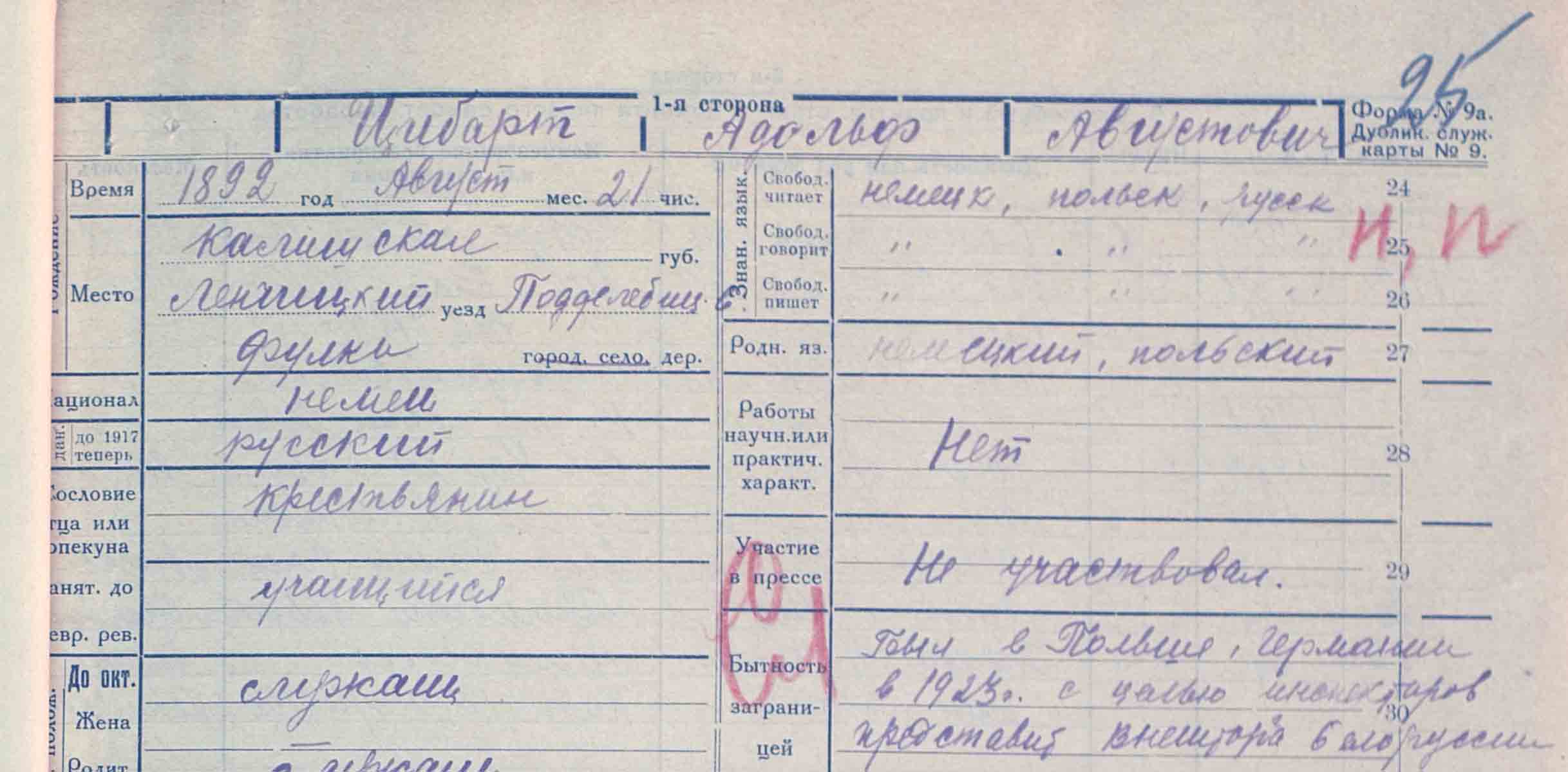

Адольф Августович Цибарт родился 21 августа (по новому стилю) 1892 года. Эта дата приводится в его «служебной карте работника ВСНХ» в 1925-м году (РГАЭ ф. 3429, оп. 20, д. 600, л. 25), а благодаря помощи специалистов «Всероссийского генеалогического древа» найдена и его метрика («Дупликатъ Актовъ Гражданскаго Состоянiя Евангелическо-Аугсбургскаго Филiала в Поддембицахъ на 1892 годъ», Акт № 44, рождения): «Состоялось въ Поддембицахъ шестнадцатого / двадцать восьмаго Августа тысяча восемьсотъ девяносто втораго года в два часа по полудни. Явился Августъ Цибартъ /: August Ziebart :/ шинкарь из Фулки двадцати четырехъ летъ, въ присутствiи Михала [Михаила – ?] Фриске владельца из Одехова пятидесяти пяти летъ и Карла Геншъ ткача из Поддембице сорока трехъ летъ, и предъявилъ Намъ младенца мужескаго пола урожденного въ Фулкахъ девятаго / двадцать перваго Августа текущаго года в пять часовъ по полудни отъ жены его Леокадiи урожденной Фриске /: Leokadya z Friske :/ двадцати однаго года от роду. Младенцу этому при Святомъ Крещении дано имя Адольфъ /: Adolf :/ а воспрiемниками его были первый свидетель и Флорентина Баеръ вдова. Актъ сей прочитанъ и подписанъ. – / August Ziebart / М. Фриске / К. Не... [нем., нрзб]». («Девятаго / двадцать перваго Августа» – по Юлианскому и Григорианскому календарю.)

В скобках. – В самом, наверное, уничижительном для Цибарта отзыве о нем (насквозь нелепом и лживом), якобы принадлежащем Г.А. Николаеву (профессор МММИ с 1933 г. по каф. сварки, в 1964–1985 гг. ректор МВТУ, с 1979 г. академик), первый «компрометирующий» Цибарта пункт – пикантное «разоблачение»: «... начну повествование с образа директора Адольфа Августовича Цибарта, еврея по происхождению, с немецким именем и отчеством. …» – в кн.: Академик Г.А. Николаев. Среди людей живущий (М., МГТУ им. Баумана, 2021). Как если бы в 1930-х годах коммунист имел хоть какую-то причину скрывать свое еврейское происхождение! – Впрочем, книга состоит всего лишь из обработанных записей бесед с Николаевым некоего С.А. Жукова – возможно, сам академик и не пожелал бы подписаться под этими записями.

Место рождения, таким образом – Польша, Калишская губерния (губернский город Калиш, польск. Kalisz). Любопытно, что относительно более точного места своего рождения сам А.А. оставил две различные версии – истинную и ложную. Согласно регистрационному бланку члена ВКП(б) 1936 г. (см. материалы РГАСПИ), он (неверные сведения!) родился в Кольском уезде Калишской губернии (адм. центр г. Коло, польск. Koło); в то время в Российской империи существовал и другой одноименный уезд, и А.А. в своей биографии от 1936 г. (см. РГАСПИ) уточняет: «на германской границе», которая проходила тогда по этой губернии. Однако в упомянутой выше, более ранней «служебной карте работника ВСНХ» он еще дает правильные, согласующиеся с метрикой сведения: Калишская губерния, Ленчицкий уезд, Поддембицк<ая> в<олость>, деревня Фулки (Łęczyca – Poddębice – Fułki). С чем связано появление ложной версии, неизвестно, но можно предположить, что А.А. хотел скрыть указанную в метрике Поддембиц работу отца (крестьянского звания) на момент своего рождения, а может и позже, – работу шинкаря. Итак, он родился в деревне Фулки (нынешнего Лодзинского воеводства), в несколько домов вдоль дороги, в 30 км к западу от Лодзи.

По национальности обоих родителей немец, «евангелическо-лютеранского исповедания», «звания крестьянского». Точное немецкое написание фамилии – Ziebart. Родной язык А.А., «тоже и разговорный» – немецкий, а в упомянутом документе от 1925 года он указывает в качестве родного и польский; с детства владел также, что в его сословии общего правила не составляло, русским языком, на котором в дальнейшем писал даже личные дневники. Среди его личных записей 1930-х годов, на русском языке, встречаются изредка и на немецком, но ни слова на польском.

«Воспитывался в Лодзи»; этими словами из краткой автобиографии (1933) как будто не предполагается, что в город переехала вся семья. В Лодзи работал его отец.

Многие интересные сведения, весьма вероятно, можно было бы обнаружить в личном деле Цибарта – студента: как сообщают на форуме «Всероссийское генеалогическое древо», дела студентов ИМТУ бывают довольно объемными, до 60-и страниц, и могут содержать даже метрики студентов, различные прошения их и их родителей, и т.п. Увы, в Центральном государственном архиве г. Москвы, в фонде "Московское Императорское техническое училище, г. Москва" (Ф. 372) личного дела и сведений о принятии в число студентов и учебе там Адольфа Августовича Цибарта в 1910–1916 годах нет. Также нет личного дела студента Цибарта (и другого личного дела – директора Цибарта, которое, как сообщает И.Л. Волчкевич, сохранилось) и в само́м училище – МГТУ им. Н.Э. Баумана – куда ЦГАМ рекомендовал нам обратиться.

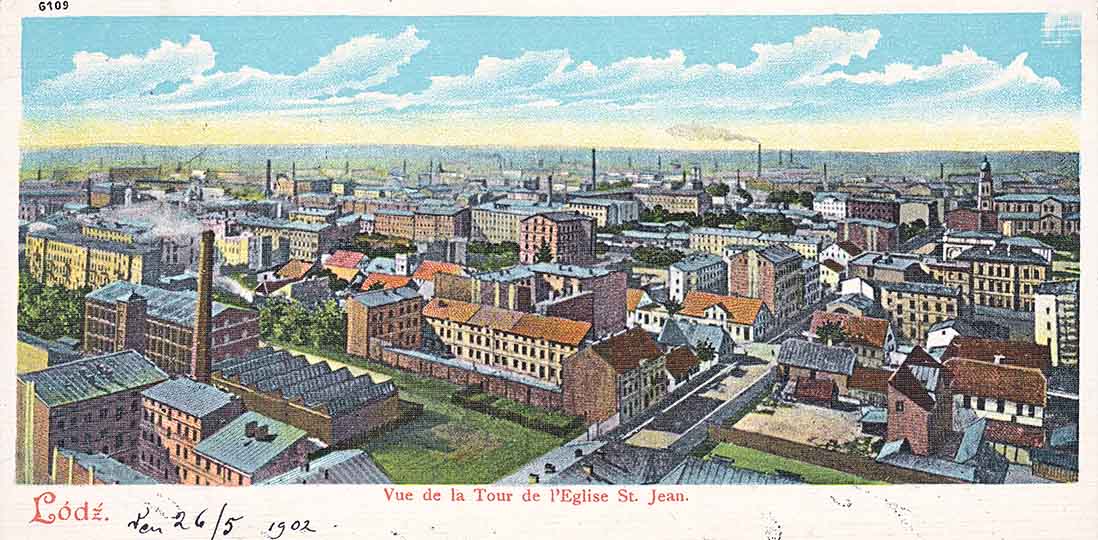

Все то немногое, что здесь можно сказать о происхождении А.А. (с польской ветвью родственников связь потеряна с 1960-х годов) типично для Лодзи того времени. Каждый 3-й житель Лодзи – немец, лютеранин; город, как второй по значению промышленный центр Королевства Польского, обеспечивает рабочие места. Обращают на себя внимание и такие его характеристики (ЭСБЕ): Лодзь один из «самых нездоровых городов во всем Привислинском крае. Воздух испорчен дымом ежегодно сжигаемых местными фабриками 20 млн. пд. угля; вода в Лудке и в окрестных озерах заражена фабричными отбросами; большинство домов и квартир устроены без соблюдения важнейших требований гигиены» – рабочей семье Цибартов, скорее всего, довелось испытать эти тяжелые жизненные условия в полной мере. – Август Цибарт трудился в Лодзи литейщиком на машиностроительном (приводостроительном) и чугунолитейном заводе «I. Iонъ» и текстильной фабрике Израиля Познанского в течение 8-10 лет, а затем около 25 лет вагоновожатым на трамвае (кстати, трамвай был гордостью Лодзи – именно в этом городе в самом конце 1898 г. состоялся пуск первого в Польше электрического трамвая). Эти данные о местах работы Августа Цибарта взяты из краткой автобиографии, составленной А.А. в 1933-м г. (Сведения из регистрационного бланка к партийному билету образца 1936 г. с этими как будто разнятся: из них можно понять так, что отец А.А. работал вагоновожатым лишь с 1917 года. Автобиография в этом пункте выглядит достовернее). Если вспомнить, что в 1929–1932 гг. Август Цибарт был в Москве, а с 1933-го года никакой информации о родительской семье А.А. иметь уже не мог, то получается, что сменил род деятельности отец А.А. Цибарта во время Русско-японской войны, когда на заводах Лодзи прошли массовые увольнения. В студенческие годы А.А. семья, в которой он был старшим из 4-х детей, никак не могла ему помогать: «отец был вагоновожатым на трамвае в Лодзи, получал 60 р. в месяц и основательно к тому же выпивал» (письмо А.А. из лагеря 13.02.1944). Однако ценность образования, как будет видно из дальнейшего, в семье понимали хорошо.

Полноты ради надо упомянуть, что в своей служебной карте в ВСНХ (1925), в графе «Имуществен. полож.» / «до Окт.» / «родит.» – Цибарт указывает: «служащ.». Понимать ли это так, что на самом деле Август Цибарт, до работы на трамвае, рабочим не был и работал на заводах в какой-то иной должности, или как-нибудь иначе – неясно.

Лодзь на открытках 1900-х гг. (из собрания В. Кмитовича); лодзинский трамвай на фото ок. 1899 г. (музей истории гор. транспорта Лодзи).

Мать А.А., как записано в метрике (см. выше) – Леокадия, урожд. Фриске, домохозяйка. «Матери приходилось очень тяжело» (письмо А.А. 13.02.1944). По крайней мере до конца 1935-го года она была вероятно жива; ей в это время в своем дневнике (переписки не могло быть) А.А. желает здоровья и счастья. Из других сведений о ней – только то, что по крайней мере в начале 30-х она сильно болела. Был младший брат – Бруно (ок. 1897 г.р.), и две младших сестры (однажды А.А. сказал о трех – видимо, имелась в виду и какая-то двоюродная); во время студенчества А.А. все они учились в гимназии. Одна из сестер умерла в 1932 или 1933 году. С сестрой Эльфридой (? – в письме А.А. «Ида») – А.А. связывали особенно теплые отношения. Может быть, именно с ней или ее дочерью (если она была) в хрущевскую эпоху какое-то время переписывалась старшая дочь Адольфа Августовича – Эльфрида-Леокадия.

О семьях брата и сестер А.А., были ли у них дети – племянники А.А., – ничего пока не известно.

«Тяжело было», и тем не менее – «жили, пробивались и всем детям давали образование». В этом А.А. позже приходится оправдываться, ибо профессиональная учеба А.А. в Польше вызывала у партийных товарищей сомнение в его «каноническом» рабоче-крестьянском происхождении (например: «Я ставлю под сомнение социальное происхождение Цибарта. И возьмите самого Цибарта. В царское время он учился в коммерческом техническом училище. Я не думаю, чтобы лодзинский ткач мог послать своего сына учиться. И дочки у него тоже учительницы» – С. Шевяков, ЦГАМ ф. П-158 оп. 1а, д. 39, л. 93). Брат Бруно, хотя это сведение неточно, получил образование юридическое, затем работал счетоводом или бухгалтером; сестры, как говорит Цибарт, «учительствовали».

Впрочем (что до материальной обеспеченности), все относительно: когда А.А. на последнем перед арестом партсобрании говорит, что его отец имел заработок в 60 рублей, ему с места посылают реплику «это много!». Действительно, в центральной России эта сумма, по некоторым данным, составляла для рабочего 40 рублей. А.А. отвечает лишь, что «там так платили».

В 1929-м году отец и брат А.А. приехали, по его приглашению, из Польши в Москву («я выписал своего брата и отца потому, что им там плохо жилось», – см. Партсобрание). Отец устроился в артель и «набивал шнурки для ботинок», брат работал на фабрике, видимо в администрации. Предполагалось перевести в Москву всю семью: «...почему не взял родителей к себе? – Я пытался их взять...».

В 1932-м оба они, за эти годы благоразумно не приняв подданства СССР, вернулись «через посольство» в Польшу: как объяснял А.А. бдительным товарищам по партии и затем, после ареста, на Лубянке, – потому, что мать заболела и сверх того подвергалась в Польше каким-то полицейским преследованиям из-за родственников в СССР, а согласно доносу на А.А. в НКВД, отец и брат якобы говорили, что «здесь голодно». С тех пор они жили в Польше под Лодзью в «местечке Радогощ» (Радогост, ставший печально знаменитым со времен фашистской оккупации). В том же 1932 году связь А.А. с родительской семьей, как с «заграницей», становится уже невозможной: «кроме открытки о том, что умерла моя сестра, я от них ничего не получал. Первое время после их от'езда я писал, ответа не получал. Живы ли они, работают ли – не знаю». Из тех же доносов и стенограмм партсобрания декабря 1937-го года известно, что в этом, 1932-м году Цибарт обращался к командированному в Данциг другу и сотруднику С.И. Шевякову с просьбой написать оттуда Бруно – чего «Сережа», обманув А.А., не исполнил. («Когда я уезжал заграницу в 32 году, в Данциг, Цибарт дал мне адрес Бруно и просил написать в Польшу. Я адрес взял, конечно, но не писал. / Цибарт спросил меня когда я приехал – "писал"? Я ответил писал. Ничего неэтического я тут не вижу. Он член партии, он должен понять, что нельзя члена партии заставлять переписываться с заграничными людьми» – ЦГАМ ф. П-158 оп. 1а, д. 39, л. 93.) Были, кажется, у А.А. и другие безуспешные попытки того же рода дать родным о себе весть.

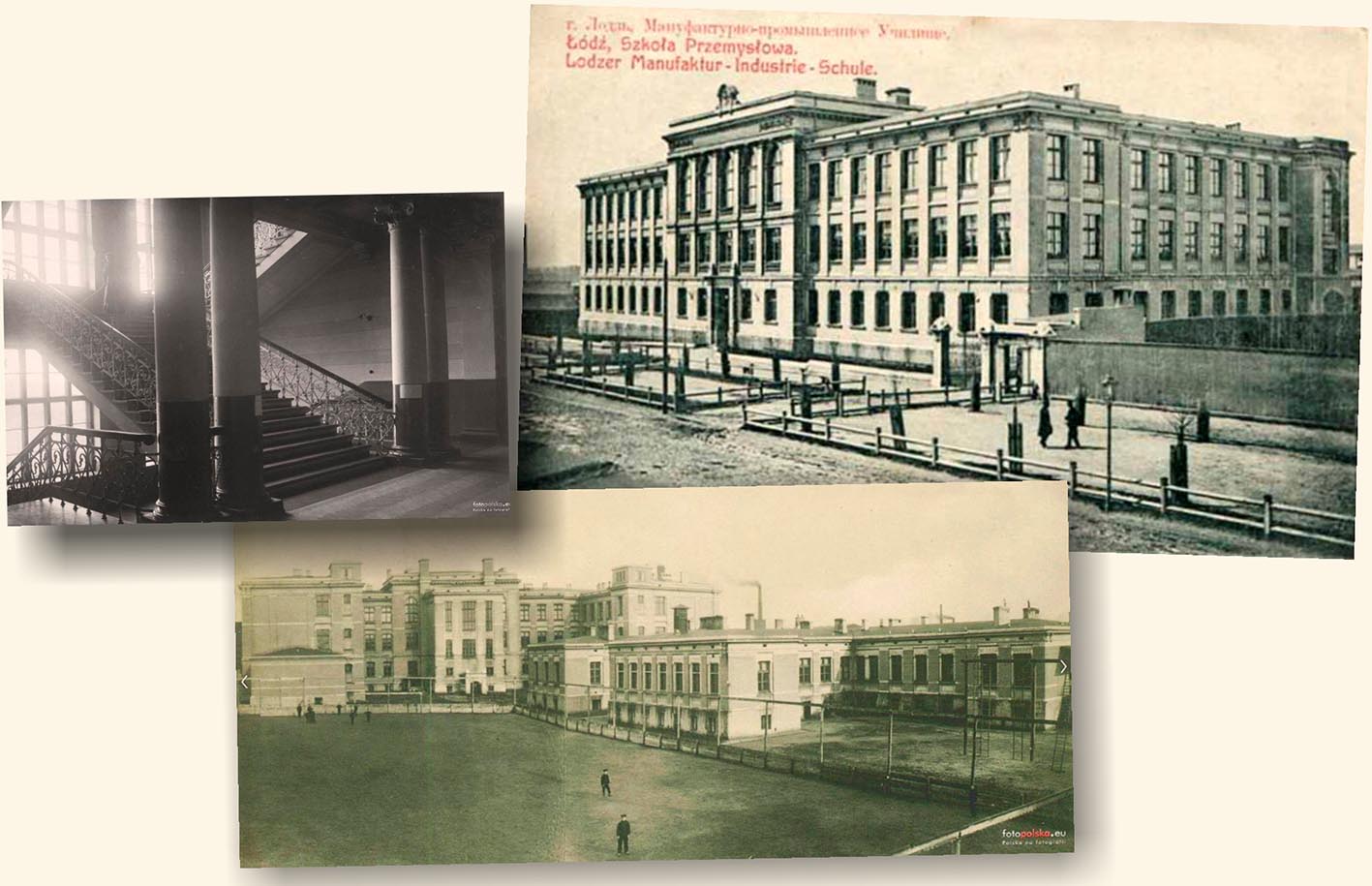

Пройдя начальную школу, в 1902 г. А.А. Цибарт поступил в Лодзинское мануфактурно-промышленное училище.

В этом году заведение уже носило именно такое название (в 1901-м году был принят «Устав Лодзинского мануфактурно-промышленного училища»), но располагалось оно еще в своем старом здании на главной лодзинской площади – «Новый рынок».

Кстати, несколько слов касательно топографии – это место тесно связано с детством А.А. Для официальной биографии одного из ректоров МВТУ такие подробности, конечно, совершенно излишни, но нас здесь все подобное живо интересует. – Здание почти вплотную примыкало к евангелическому храму Св. Троицы (по другую сторону храма – городская ратуша). Ныне площадь носит именование «пляц Вольности» (площадь Свободы), а в доме № 14 по этой площади, бывшем помещении Училища, располагается Музей археологии и этнографии. Здание, увы, в настоящее время неузнаваемо: оно изменило декор и было надстроено на этаж, а в месте примыкания к храму, где оно было (с флангов) понижено – на два (что существенно повредило ансамблю площади, зрительно «задавив» храм). Как и прежде, по площади ходят трамваи. |

На открытке 1900-х гг. – площадь Новый рынок, ныне пл. Свободы.

В здании, примыкающем к евангелическому храму Св. Троицы (с 1945 г. католический костел Сошествия св. Духа) располагалось до 1903 года

Лодзинское мануфактурно-промышленное училище

(ныне в этом доме помещается Музей археологии и этнографии, здание основательно перестроено; совр. адрес: пл. Свободы, 14).

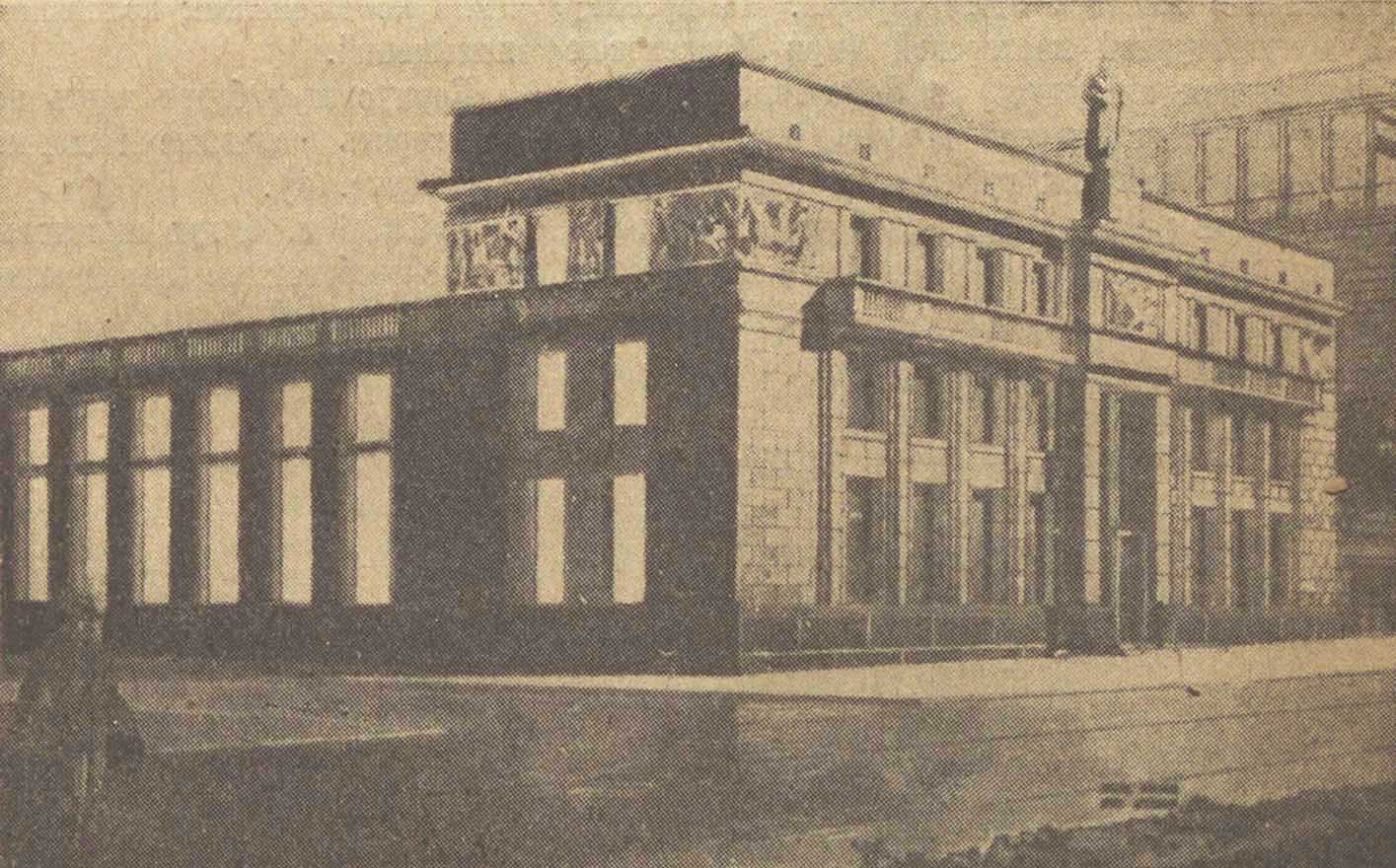

В 1903-м году училище переехало в новое здание по ул. Панской

Фото со страницы pastvu.com/435718 (Rustam253). Фрагмент

Лодзинское мануфактурно-промышленное училище, евангелический храм, трамвайная развязка...

В 1901 г. по решению городского магистрата, выделившего 2,5 га парковой территории по ул. Панской (недалеко от Пиотрковской, центральной улицы Лодзи), и при финансовой помощи промышленников Л. Гейера и И. Познанского начинается строительство великолепного нового здания училища (арх. П. Брукальский, медалист Российской академии художеств) – точнее комплекса зданий, включающего лаборатории и мастерские (см. сайт Школы им. Кароля Войтылы; сайт Baedeker Łódźki). В мае 1901 г. был утвержден проект, а в 1903-м году строительство было завершено, новое здание встретило первых учащихся.

Лодзинское мануфактурно-промышленное училище. Арх. П. Брукальский. 1900-е гг., ул. Панская, 115

(Открытка из собрания Е. Шолох; фотографии с сайта fotopolska.eu)

Лодзинское училище, существовавшее под разными названиями с 1869-го года, было одним из важнейших средних технических учебных заведений Российской империи (в военном 1915 году его сочли нужным эвакуировать – в Иваново-Вознесенск). Преподаватели, согласно Уставу училища 1901 г., должны были иметь образование не ниже высшего; у некоторых имелись научные труды. В заведение принимались «лица всех состояний и вероисповеданий»; от платы за обучение могли быть освобождены и даже получать единовременные денежные пособия и ежегодные стипендии «заслуживающие того по своему прилежанию и поведению сыновья недостаточных родителей и притом не более 1/7 части учащихся» – скорее всего, Цибарт вынужден был ориентироваться на эту малую часть. «Когда я учился в средней школе [т.е. училище], книги, одежду мы получали от благотворительного общества. Там был пастор Штиллер, который собирал одежду у детей фабрикантов, а потом нам отдавал. Тяжело было...» (см. Партсобрание). Преподавателями изначально были русские и немцы, занятия велись на русском языке: «я получил образование только потому, что знал [русский] язык». Училище было семилетним, последние три класса были преимущественно специальные, по двум отделениям – механико-техническому (ткацкому) и химико-техническому (красильному); Цибарт учился на механико-техническом. К общим предметам в училище относились Закон Божий, русский и немецкий языки (но не польский), история, география, математика, естествознание, рисование и чистописание, к специальным – физика, механика, химия, химическая и механическая технология, красильное искусство, ткачество, прядение и уроки черчения. Предполагалась также, «с разрешения министра народного просвещения», организация приготовительного класса.

1904–1905 гг. – Русско-японская война. Тяжело страдает экономика Польши. В частности, ограничение внутреннего российского рынка, в связи с занятостью железных дорог военными поставками, душит ее текстильную промышленность. В Лодзи проходят массовые увольнения рабочих-текстильщиков. По всей Польше разгораются социалистические и анти-имперские настроения. Лодзь становится одним из важнейших очагов революции 1905–1907 годов в Королевстве Польском. Одной общей целью самых разных революционных групп в королевстве было возвращение польского языка в учебные заведения, гминное правление (местные администрации) и судопроизводство. В 1905-м году, вслед за общероссийской рабочей забастовкой, в Польше началась так наз. Школьная забастовка, управляемая ученическими, родительскими и учительскими комитетами, – ее целью было главным образом введение преподавания на польском языке. К забастовке присоединились Варшавский университет и Политехнический институт. Бессрочный бойкот русских учебных заведений – и в том числе Лодзинского «Włókiennik'а» (Włókiennictwo – ткачество), – мануфактурно-промышленного училища, – был объявлен 19 февраля 1905 года. В конце концов, после долгих маневров властей, это требование бастующих было удовлетворено. В 1907-м году училище получает название «Szkoła Rękodzielniczo-Przemysłowa» и переходит на польский язык, а русский остается в качестве факультативного (см.: сайт e-reading.club, Польша в ХХ веке / Очерки политической истории; сайт Объединения послегимназиальных школ им. Кароля Войтылы).

Таким образом, последние три класса лодзинского училища Цибарт учился на польском.

К концу пребывания в училище Цибарт изучил французский язык, с которого затем переводил в студенческие годы. Вероятно, в освоении французского ему помогло какое-нибудь знакомство в более образованной и обеспеченной семье, чем его собственная.

Если говорить о школьных знакомствах А.А., то в найденных к настоящему времени материалах встречается прямое упоминание лишь об одном из них. Вместе с Цибартом (на год младше), на химико-техническом отделении, учился сын торгового агента и будущий крупный советский деятель Григорий Аронштам.

|

Григорий Наумович Аронштам – член РСДРП с 1913 г., старший брат более известного советского деятеля – военачальника РККА Лазаря Аронштама и еще двоих младших братьев, также большевиков, погибших в Гражданскую; по этим судьбам можно представить себе авторитетность старшего! Лазарь и Григорий Аронштамы были расстреляны в годы Большого террора. – Сталин, заметим здесь, расстрелял практически всю историю РСДРП(б) – ВКП(б), чем и объясняется бесцветность и невразумительность казенной «истории КПСС», чудовищной, но во всяком случае не скучной и не бедной на лица. |

После Лодзи пути Цибарта и Аронштама не раз пересекутся, и дальше мы к этому еще будем возвращаться.

А.А. Цибарт закончил Лодзинское мануфактурно-промышленное училище в 1910 году (видимо, в связи со Школьной забастовкой год был пропущен). Училище давало квалификацию техника-механика – помощника инженера. С этим выпускник получал право «на поступление в высшие учебные заведения по соответственной специальности» (стало быть, ни по какой другой).

Здание Лодзинского мануфактурно-промышленного училища. Современный вид.

Улица Стефана Жеромского, 115 (бывшая ул. Панская, 115). Объединение послегимназиальных школ № 19 им. Кароля Войтылы

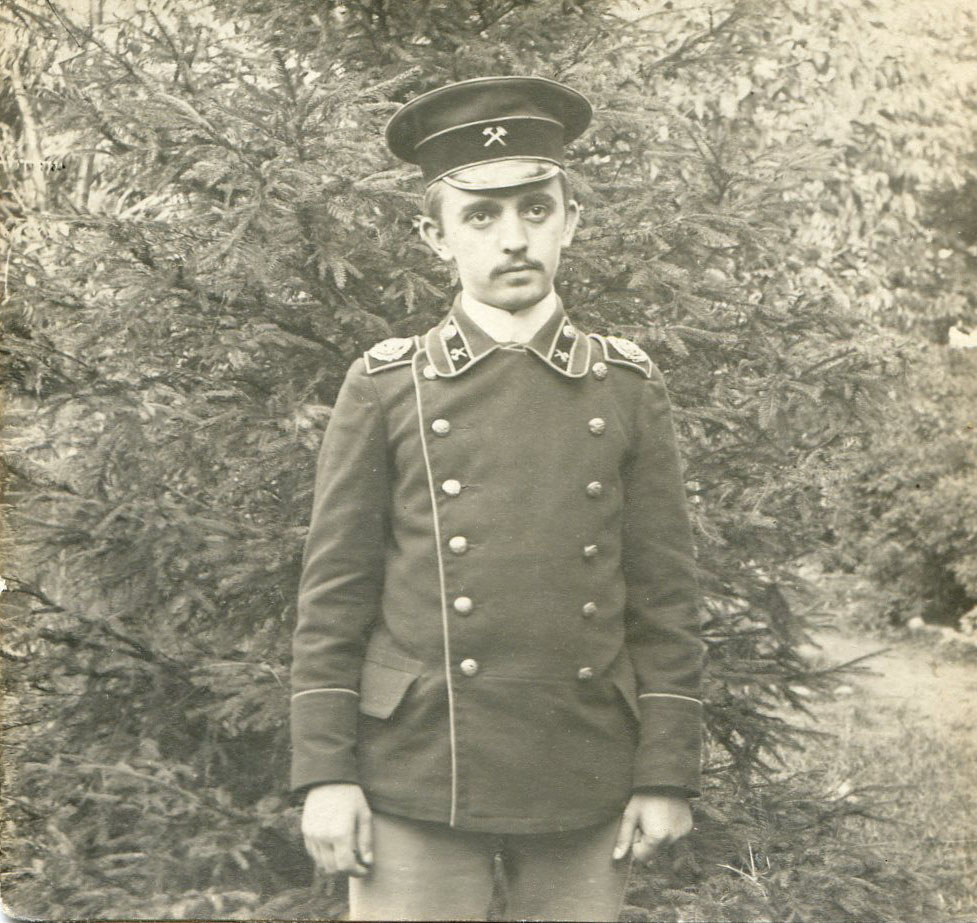

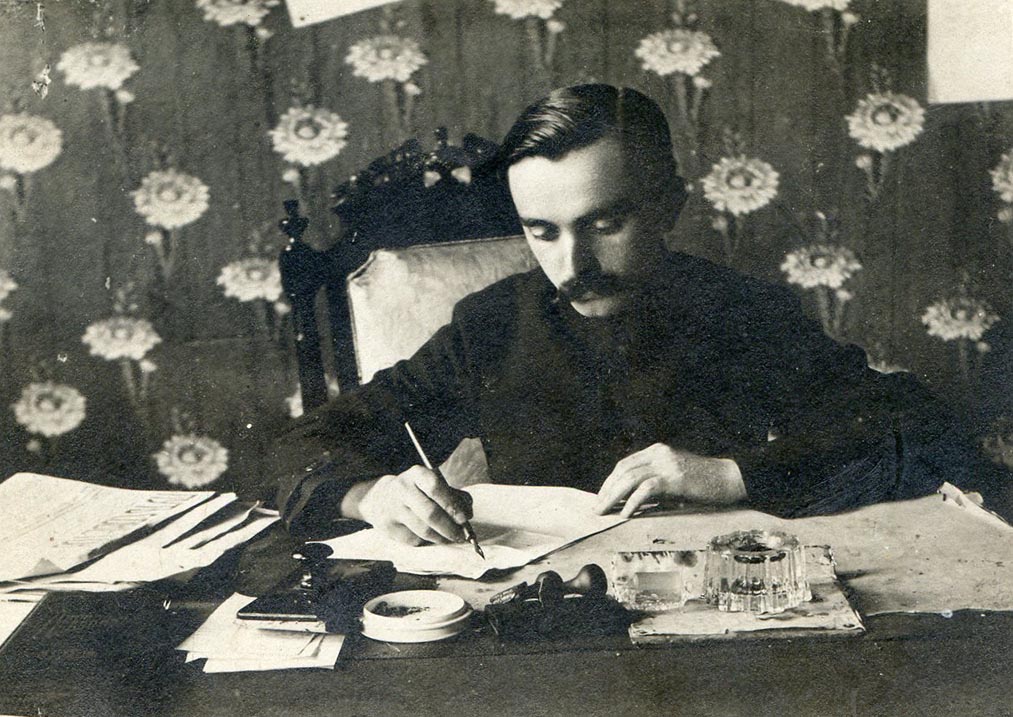

Студент ИМТУ Адольф Цибарт. 1910 г.

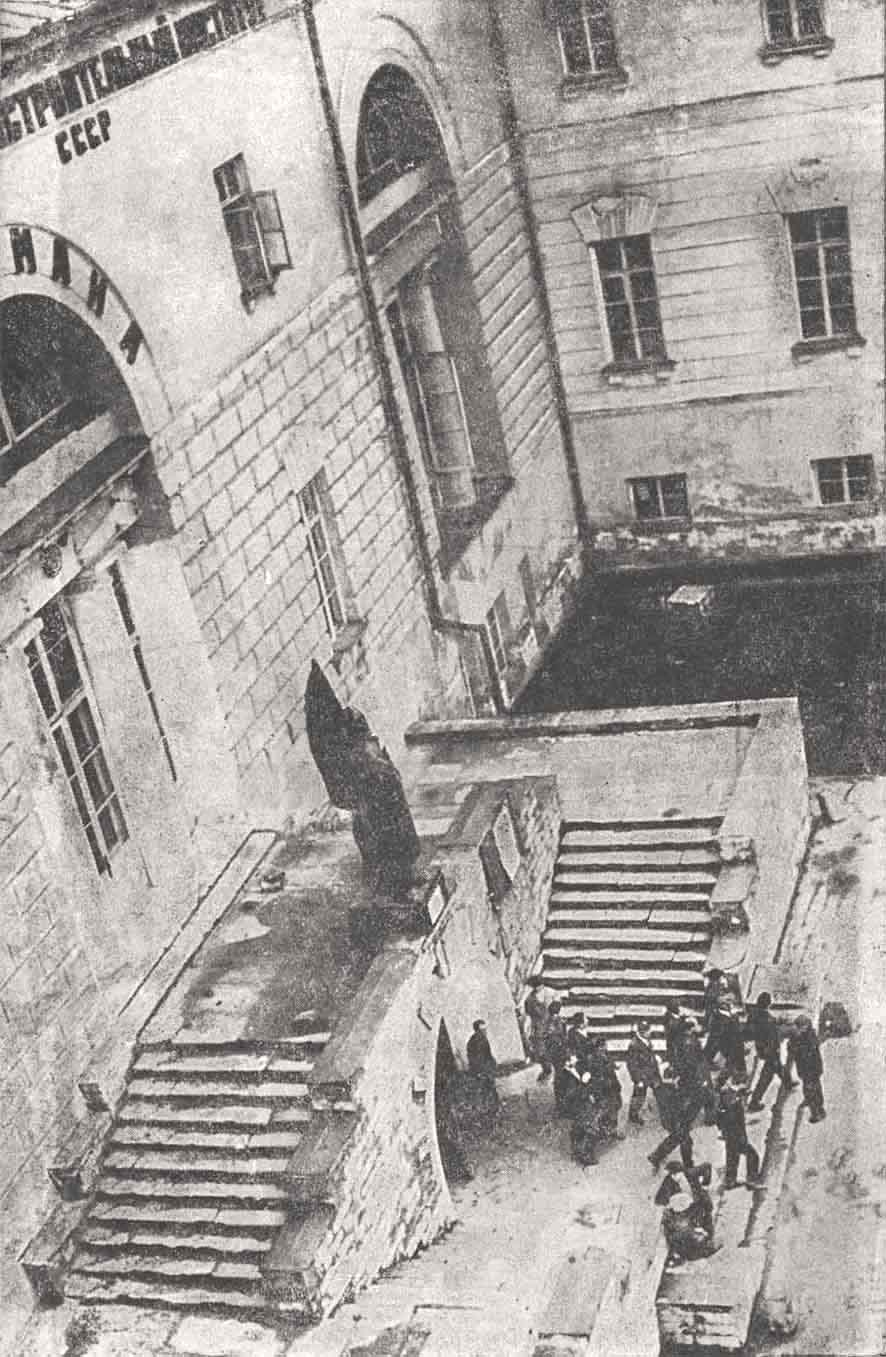

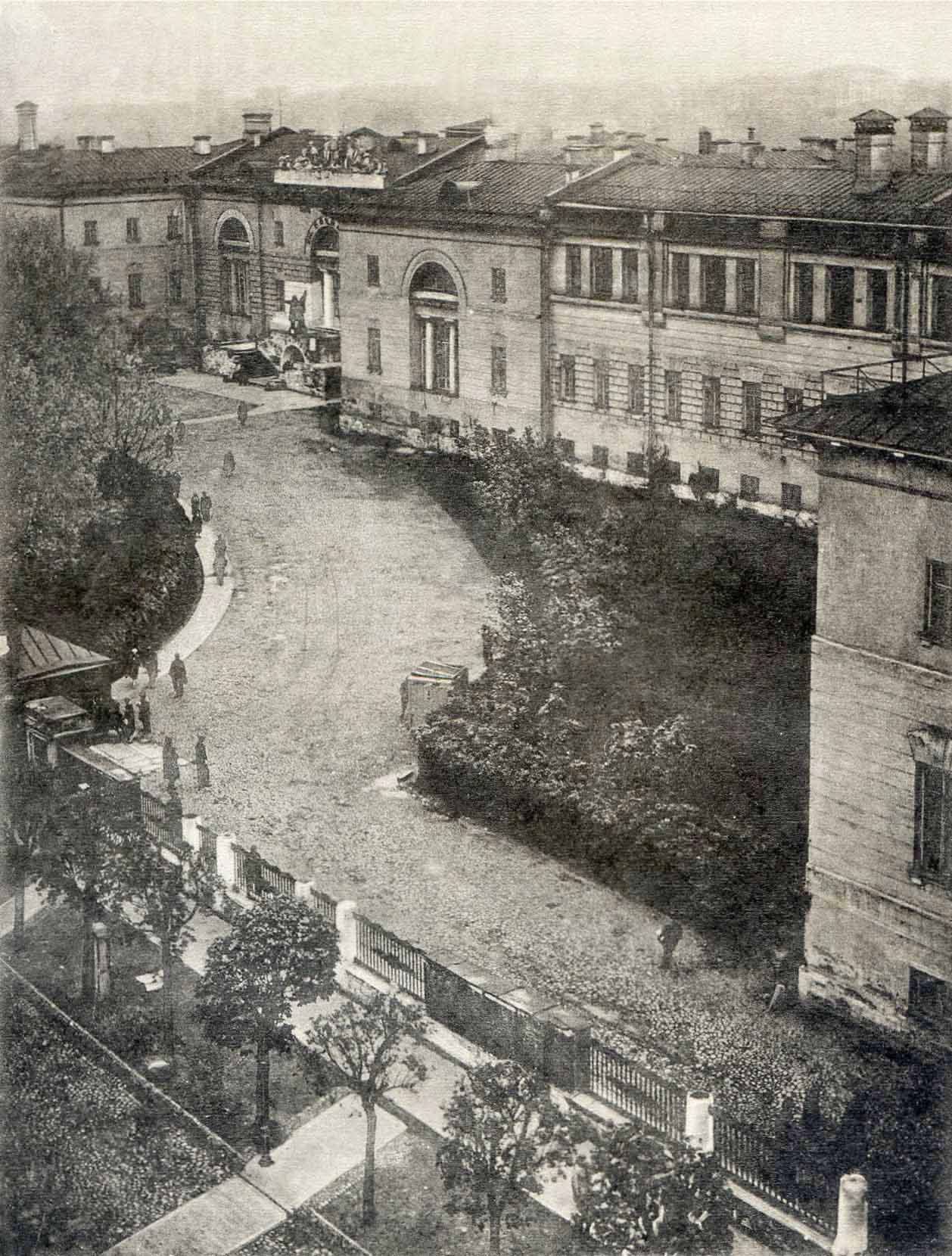

Сад ИМТУ – курдонер Слободского дворца

В августе 1910 г. А.А. «приехал из далекой Польши в Москву, чтобы учиться в самом лучшем учебном заведении» (из письма к дочери 1945 г.); но какая характерная для А.А. фраза! «...Я поехал в далекую Москву учиться с 5 рублями денег в кармане. Помню, что все таки мама напрягла все финансы и я поехал не как нибудь, а во II классе!» (письмо 1944 г.). «Выдержал конкурсные экзамены» (математика, физика, русский язык) – упоминание об этом в автобиографии А.А. (как и других его сверстников) имеет тот смысл, что «проверочные испытания» в вузах того времени превращались в конкурсные далеко не всегда – и поступил на механический факультет Императорского Московского технического училища.

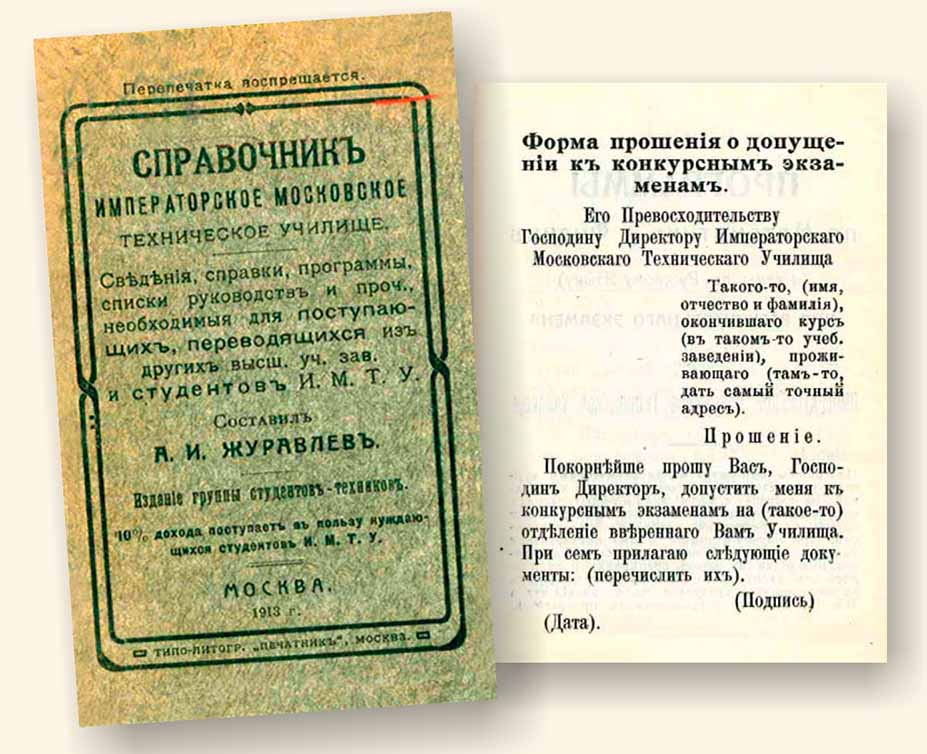

«Желающие поступить в студенты Училища ... подают прошения на имя Директора ... не позже начала августа, с приложением подлинных документов о рождении, звании (происхождении), полученном образовании, о приписке к призывному участку по отбыванию воинской повинности и свидетельства о благонадежности от местной администрации, засвидетельствованных копий с их документов, четырех фотографических снимков с собственноручным обозначением на сих снимках звания, имени, отчества и фамилии просителя и с засвидетельствованием его подписи. В прошении должно быть указано избираемое просителем о т д е л е н и е Училища» (Журавлев, Справочник...). Этих материалов, увы, нам найти не удалось.

Программы по физике и математике (алгебре, геометрии с задачами на построение, тригонометрии) можно найти, например, в справочнике для поступающих в ИМТУ в 1913-м году (см. Журавлев, Справочник...). Экзамен по русскому языку представлял из себя сочинение на заданную тему; литературных тем не было, т.к. в технических средних учебных заведениях литература и не преподавалась, а были, в 1907–1912 гг., такие: «Значение науки в жизни отдельных людей и целых народов»; «Труд подневольный и труд свободный»; «Какие открытия и изобретения наиболее способствовали успехам всемирной культуры?» (там же). Сочинение должно было уместиться в 1-2 листа, т.к. будущий инженер должен был уметь выражать свои мысли предельно сжато, и – что особенно примечательно ввиду послереволюционных десятилетий, когда неграмотность поступавших и заканчивавших вузы стала ужасающей – максимум две грамматические ошибки означали «неуд». Именно на экзамене по русскому языку «среза́лись» большинство поступавших в вузы – 27 процентов поступавших (см. журнал Высшая техническая школа 1935 № 5, проф. Е.Н. Медынский, Высшее техническое и сел.-хоз. образование в дореволюционной России, ч. 2). А ведь в семье А.А. общались на немецком языке, и после 1905-го года А.А. учился на польском, своем втором родном языке.

Впрочем, «неуд» в то время еще не обязательно значил провал. «Согласно разъяснению Министерства Народного Просвещения, неудовлетворительный балл не лишает конкурента права продолжать испытания и при надлежащей сумме баллов быть даже принятым в училище» (Журавлев, справочник...).

В 1910-х годах в ИМТУ проходили по конкурсу 40-42% поступающих; в 1909-м году, на который мог ориентироваться Цибарт, из 719 подавших «прошение о приеме» на механическое отделение ИМТУ было принято по конкурсу, включая принятых «сверх комплекта», 314 человек, т.е. 43,7% (см. Обзор преподавания... за 1910-11 г.). Для того времени такой отбор, учитывая в т.ч. образовательный уровень поступавших, был весьма серьезным, «но, несмотря на это, отсев за время последующего обучения был очень велик. Из каждых трех-четырех студентов, поступивших на первый курс, оканчивал училище только один» (из книги сына и биографа профессора МВТУ А.Н. Шелеста, учившегося в ИМТУ в одно время с Цибартом). Так, в 1913/14 году из ИМТУ выбыло до окончания курса 654 студента, т.е. 24,5% всего состава. Надо сказать, большой отсев был вообще характерен для втузов того времени – он колебался от 13 до 25% ежегодно, – и ИМТУ, как видим, находилось в этом отношении на его верхней планке (см. ВТШ 1935 № 4, ч. 1, Медынский). Учиться «в самом лучшем учебном заведении» было действительно чрезвычайно трудно. Тогдашний директор ИМТУ А.П. Гавриленко отмечал «особенность условий, в которых находятся студенты Императорского Технического Училища, проистекающая из огромной трудности проходимой ими программы», «отделял студентов Технического Училища по огромности требуемой от них работы от других учебных заведений Москвы...» (см. Памяти Александра Павловича Гавриленко, Мастрюков).

Заметим, что студенты из «низших» сословий во втузах того времени и в частности в ИМТУ отнюдь не были редкостью – по крайней мере в ИМТУ в 1914-м году таких было более половины. В 1914-м году в ИМТУ в числе студентов дети «дворян и офицеров», лиц «духовного звания» и «почетных граждан и купечества» составляли вкупе 42,6% (19,7%, 2,6% и 20,3% соответственно), тогда как дети «мещан и цеховых» и «крестьян» – 49,7% (32% и 17,7%), т.е. последних было на 5,1% больше. Понятно, что рабочее или крестьянское звание поступавшего могло не вполне соответствовать фактическим занятиям его семьи. Что до национальных и вероисповедных меньшинств, к которым также относился А.А., то в 1913-м году русские и украинцы («православного вероисповедания») в ИМТУ составляли 78,5%; студентов «магометанского вероисповедания» (татар, тюрков, узбеков) было всего 5 на 2666 учащихся, евреев (в некоторые вузы их не принимали, в ИМТУ вакансии для евреев составляли 3%) было (все-таки) 3,9%, армян – 1,2% (см. ВТШ 1935 № 4, Медынский). Случай студента Цибарта попадал в оставшиеся 16,2%.

Зарабатывал молодой Цибарт на первых порах частными уроками и переводами с немецкого и французского. Затем он поступит репетитором в семью (весьма вероятно) преподавателя ИМТУ, будущего ректора МВТУ В.А. Ушкова, о чем будет рассказано в следующей рубрике.

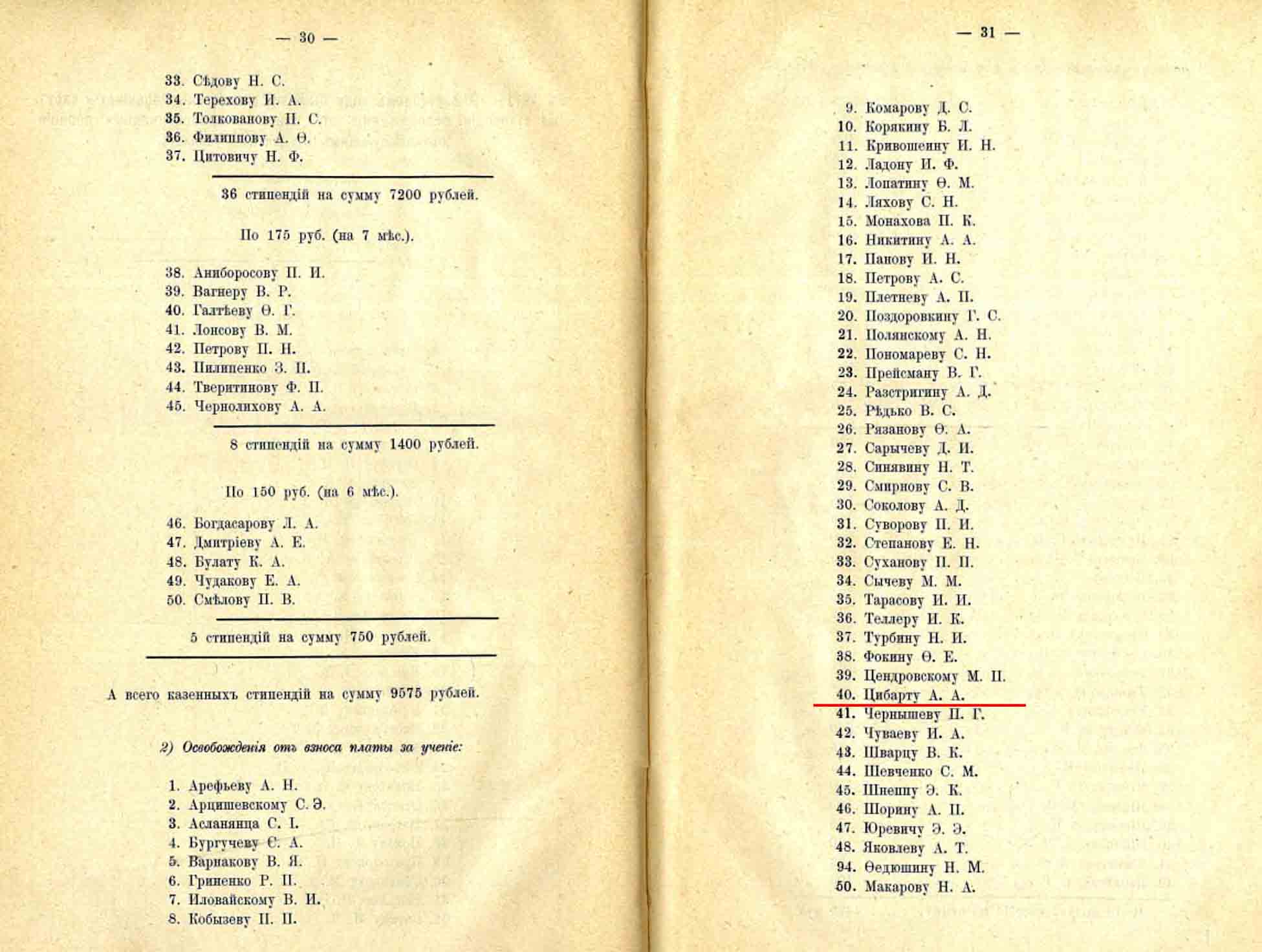

Стоимость обучения составляла 75 рублей в год, и взнос в 40 рублей за первый семестр поступающим надо было оплачивать в любом случае. Так что минимум 40 рублей на учебу А.А. небогатая рабочая семья Цибарта все-таки накопила. «О 1-ом годе / несколько слов начинающим. / В начале каждого семестра открывается запись на практич. занятия, а потому, запасшись справкой о взносе денег за семестр, идите в деканскую (хим. корпус) и просите записать вас...» (Журавлев, Справочник...). Далее А.А. был от этой платы освобожден, «так как хорошо учился» (см. автобиография, ЦГАМ, РГАСПИ). Это «хорошо учился» – существенно. «Одна только бедность ученика» признавалась недостаточной для освобождения от оплаты учебы – еще по «Уставу Общества Вспомоществования нуждающимся воспитанникам ИМТУ» 1888-го года необходимо было проявить также «способность к учению, прилежание и хорошее поведение» (см. Устав...; Краткий исторический очерк...). Когда от этого правила отступали, само студенчество обращало внимание на несправедливость «непринятия во внимание успешности», и ко времени учебы Цибарта «все просители стали делиться по категориям, сначала по степени нуждаемости, а затем все, отнесенные к данной категории студенты, подразделялись на группы по количеству полученных ими в течение года зачетов» (см. Краткий исторический очерк...). «Отличнейшие по успехам из недостаточных студентов Училища, русские подданные, могут получать стипендии или могут быть освобождаемы от взноса платы за учение»; «При распределении стипендий и освобождений от платы преимущество дается тем студентам, которые наиболее продвинулись вперед по учебному плану и оказали наилучшие успехи» (Обзор преподавания ИМТУ...). К 1 января 1911 г. при общем числе студентов в 2893 человека были освобождены от платы за обучение, как и обычно, всего 50, и в том числе, как это запротоколировано в «Кратком отчете о состоянии Императорского Московского Технического Училища за 1911 г.», – А.А. Цибарт. В дальнейшем в списках освобожденных от оплаты имени Цибарта не встречается – видимо потому, что он, как только что упоминалось, поступил репетитором в семью преподавателя ИМТУ на достаточно хороших условиях (претендующий на эту льготу студент обязан был представить «несомненные доказательства своей материальной необеспеченности»).

«Краткий отчет о состоянии Императорского Московского Технического Училища за 1911 г.»:

«В 1911–1912 учебном году были предоставлены казенные и частные стипендии, освобождения от платы и единовременные пособия

нижеследующим студентам училища. ...»

Слова о «количестве полученных студентом зачетов» нуждаются в пояснении. При нынешней «курсовой» системе обучения число зачетов, не равное требуемому, значило бы только наличие «хвостов» – то есть неуспеваемость. Но в ИМТУ с 1907 года действовала иная, «предметная» система (о ней дальше будет рассказано подробнее), при которой, кроме обязательных, студент самостоятельно выбирал предметы для изучения, причем жесткости в сроках контрольных испытаний не было. «Учебный план разбухал различными предметами, и студентам приходилось сдавать более 60 зачетов»; «основная масса студенчества по предметной системе, в особенности первогодники, не привыкшие к самостоятельной работе, отставали и сдавали за год не более двух-трех предметов. Некоторые настолько отбивались от школы, что сдавали не более одного предмета, а то и вовсе ничего не сдавали» (Юбилейный сборник, Нехамкин). Влиться в эту «основную массу студенчества» первогодник Цибарт позволить себе не мог бы.

Быт студента Цибарта точно воспроизводит ту общую картину, которую можно себе составить по «Краткому историческому очерку двадцатипятилетней деятельности Общества Вспомоществования нуждающимся студентам Императорского Московского Технического Училища», изданному в 1914-м году. Если, по свидетельству авторов Очерка, «в первые годы существования Общество было в состоянии только немного успокоить совесть лиц, близко видевших студенческую нужду, но отнюдь не уменьшить самую нужду», то ко времени учебы Цибарта его помощь хоть и оставалась все еще далеко не достаточной, но все-таки стала существенной.

Цель учреждения «Общества Вспомоществования...» конечно, очевидна. Все же приведем здесь слова из речи его председателя В.Ф. Листа в 1914-м году: «Скольких Ломоносовых, скольких ученых, с мировой может-быть, славой, наше училище дало бы нашей дорогой родине благодаря тому, что среди нуждающихся учащихся находятся таланты, а может-быть и гении, которые гибнут потому, что острая нужда заставляет их по целым дням рыскать по заработкам, вместо того, чтобы отдаться всецело основательному изучению науки». В речи Листа, как и других материалах Очерка, множество интересных подробностей, но излагать их здесь не место; кончается же она так: «Дорогому же нам Императорскому Техническому Училищу высказываю сердечнейшие пожелания жизни, роста и процветания на бесконечные времена на пользу нашей любимой родине» (см. Краткий исторический очерк...).

Между прочим. «Студенты поголоднее развешивали билетиков по Москве сколько вам угодно. Дескать, делаем конкурсные проекты и выполняем всякие чертежные работы» (из рассказа А.И. Гусева, мастера чертежно-модельной мастерской МММИ им. Баумана – «За промышленные кадры» 1934 № 1). Имеются в виду проекты и работы, выполняемые «голодными» студентами за обеспеченных и ленивых. При этом среди студенческих обществ существовало в Училище «Бюро Труда Студентов И.Т.У.», имевшее целью «содействие своим членам в приискании занятий», а также в частности «Кружок Взаимопомощи Судентов-Поляков И.Т.У.» (имел ли к нему какое-либо отношение студент Цибарт, неизвестно).

Кроме сего, скажем к слову, работала «Студенческая театральная касса» – «для студентов, желающих посещать московские театры, покупается театральною кассою определенное число билетов, правила пользования которыми вывешены в помещении кассы. Билеты можно получать в оба Императорские театра – Большой (опера) и Малый (драма), Художественный (драма), Зимина (опера), Незлобина (драма) и Корша (драма)» (Журавлев, Справочник...).

Итак. Ни о каких московских родственниках или знакомых Цибартов, у которых А.А. мог бы остановиться, семье ничего не известно.

Обосновывая (в 1895-м году) необходимость строительства училищного студенческого общежития, товарищ председателя Общества вспомоществования неимущим студентам ИМТУ (тогда В.А. Морозовой) Н.П. Зимин, в числе прочего, говорит: «Местность, в которой расположено Императорское Техническое Училище, не представляет собою удобств для приходящих учащихся. Местность эта, как известно, есть окраина города, на которой нет домов, приспособленных для жилья и питания учащихся. Благодаря этому большинство их размещается по частным квартирам, устроенным неудобно и в санитарном отношении неудовлетворительно. Многие живут прямо в углах, в холоде и сырости. Правда, углы эти дешевы, но если принять во внимание, что в них страдает молодой организм, что они воспитывают чахлое молодое поколение, – то эта кажущаяся дешевая жизнь окажется жизнью очень дорогой. / Хотя и трудно, но еще возможно находить учащимся квартиры; несравненно же большие затруднения представляет получение стола, потому что далеко не каждая семья принимает к себе квартирантов, а если и принимает, то больше тяготится нахлебниками, чем простыми жильцами.» «Представим себе сначала такое положение: один из студентов Училища, студентов большей частию бедных, не имея возможности нанять для себя приличное и мало-мальски подходяшее помещение вблизи Училища, вынужден приютиться где-нибудь, в тесной комнате частной квартиры, в обстановке, которая не дает ему решительно никаких удобств для занятий. / Проработав день в училище, возвращается молодой человек в свою квартиру. Ему надо бы сосредоточиться в самом себе, подумать о том, что он слышал, чему его учили, надо поработать, – а тут за перегородкой шум и гам: дерется пьяный хозяин, бушует унимающая его хозяйка, ребятишки плачут. Какое тут занятие пойдет на ум. Так и хочется бежать куда-нибудь подальше из этого неприглядного угла, бежать от этой обстановки. / Сколько молодых людей, благодаря подобной обстановке их жизни, оставляют Училище, не окончив в нем курс, – приходят в тяжелое положение, а иногда и гибнут безвозвратно...» (Об устройстве общежития...)

Построенное, наконец, неимоверными усилиями Общества Вспомоществования к 1903-му году (на фронтоне общежития указана дата «1902»), «общежитие для неимущих студентов» ИМТУ, на 200 мест, справило «торжество открытия» 22 октября 1904 года (NB: в отчете об этом событии в «Кратком историческом очерке...» на стр. 40 опечатка: ошибочно указан год «1914») и «уже осенью 1906 года Общежитие не только было заселено сполна, но даже записывались кандидаты на комнаты» (Краткий исторический очерк...). Вопреки ожиданиям студентов общежитие оказалось – как, впрочем, это было и в 1930-х гг. – платным (хотя и «плата за номера была назначена ниже той нормы, при которой Общежитие могло сводить концы с концами»). Скорее, новоиспеченный студент Цибарт поселился не в общежитии, а снимал – или для него снимало Общество Вспомоществования – какой-то угол: с 1907-го года расходы Общества именно на квартиры для студентов выросли в десятки раз. «Ведь только двум стам студентам мы можем дать приют; большая же часть наших нуждающихся будущих товарищей принуждена ютиться по комнатам, питаться в кухмистерских...» – Об этом времени как будто свидетельствуют две дневниковые записи А.А. 1936-го года. 12 февраля, говоря о своем разочаровании в отношениях с близкими, он упоминает: «Я один сегодня. Был у Лид<ии> Артем<овны>. Гнет. Иконы живут [?] веков давит на психику. Сатрики [?] старинные, манеры древние от всего веет спертым душным консерватизмом. Точка на этом». И 17 декабря: «Вечером при лекции Ерманского [в МММИ им. Баумана] <беседа> с Лид<ией> Ар<темовной>». Странные визиты, непонятная связь для деятеля-коммуниста со столь непохожим на него человеком, но вполне естественные, если, скажем, они были данью памяти давнишним отношениям бедного студента и доброй домовладелицы, из числа сотрудников еще бывшего ИМТУ.

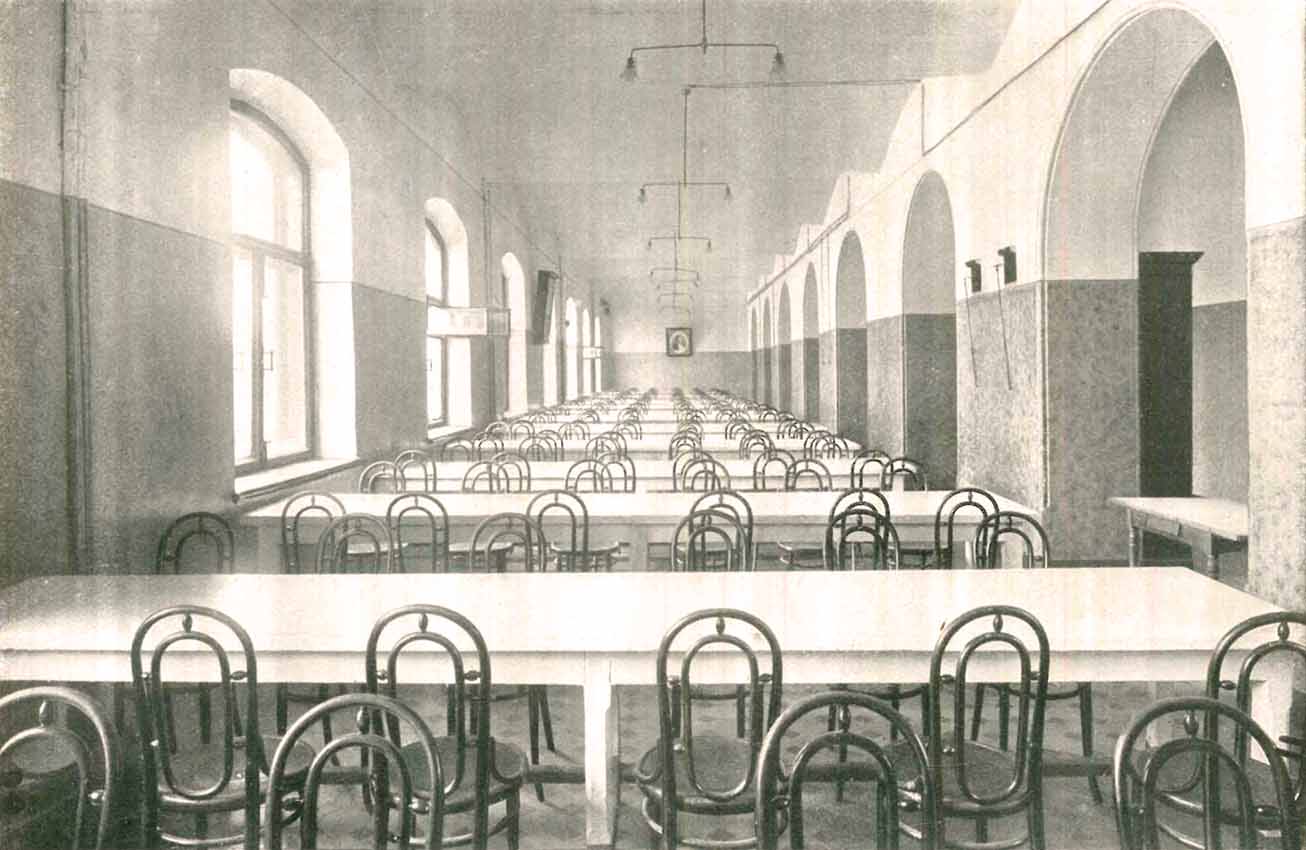

Также и стены общежития ИМТУ для студента Цибарта скорее всего были не чужими. Во всяком случае, студенческая столовая при общежитии, расположенном напротив главного здания ИМТУ (на углу Коровьего брода и Бригадирского переулка; здание сохранилось), была общей – рассчитанной на 300 мест. Столовая при общежитии «открыта в учебные дни от 12 ½ до 5 ½ час. дня, в праздничные дни от 1 до 4 час. дня. Каждое кушанье расценено, а потому можно обедать и дорого и дешево» (Журавлев, Справочник...).

Столовая при общежитии для студентов ИМТУ.

В торце помещения – портрет первого председателя Общества вспомоществования студентам ИМТУ

Варвары Алексеевны Морозовой

Нормальная (скорее рекомендуемая) продолжительность прохождения курса в ИМТУ составляла 5 лет, но допускался и меньший и больший срок, с 1911 г., конца I курса Цибарта, максимум составлял 8 лет; от этого правила, по обстоятельствам, отступали, и срок пребывания студентов во втузе доходил и до 12 лет. Каким был средний срок? По словам наркома просвещения Луначарского, сказанным им в 1928-м году (см. Луначарский, Правда), «Наркомпрос ... установил, что в довоенное [т.е. дореволюционное] время, когда студенты были почти богаты, когда разрухи во втузах было несомненно меньше, когда профессора и преподаватели получали в три раза большее жалованье, – среднее прохождение курса было все же семилетним». – Цибарт будет переходить с курса на курс каждый год.

(Трудно не обратить внимание на то, что довольно неустроенные, как мы видели, студенты царского времени были в сравнении с советскими студентами 1920–30-х гг. «почти богаты», – нарком, конечно, не стал бы в этом пункте преувеличивать.)

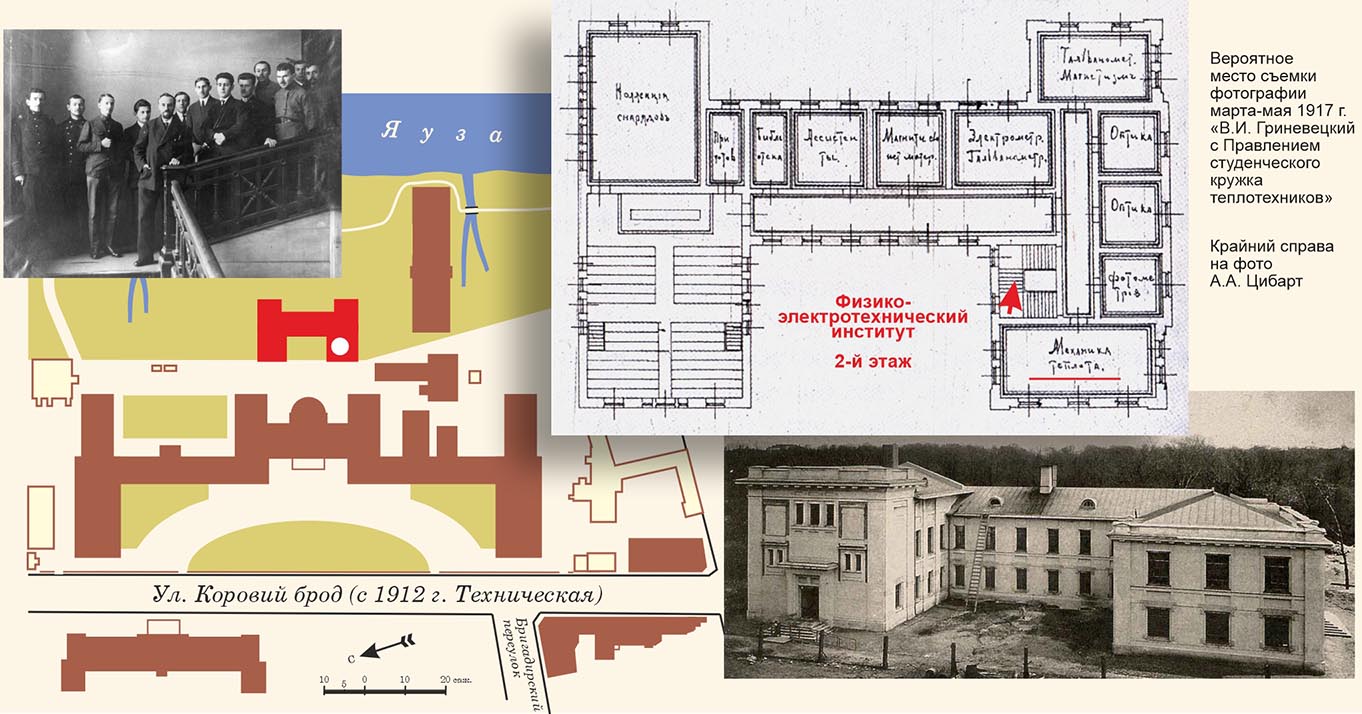

Специализация на механическом факультете в ИМТУ начиналась на III курсе: это были специальности «тепловая технология», «инженерно-строительная», «механическая», «электротехническая» и «гидротехническая». Больше всего студентов специализировались по тепловой технологии (Высшая техническая школа 1935 № 4, Медынский; Обзор преподавания... и др.). Есть основания полагать, что Цибарт во время учебы был членом правления студенческого кружка теплотехников (см. об этом далее). И уже по тому, что в Магаданском лагере в 1938–1946 гг. А.А. работал инженером-теплотехником и называет своей специальностью теплотехнику, можно судить, что он обучался в ИМТУ именно по этой специальности.

Личный состав

Императорского Московского Технического Училища

Директор – Гавриленко А.П. / Помощник Директора – Астров А.И. / Секретарь Учебного Комитета – Никитинский А.Я. / Декан Механического Отделения – Чарновский Н.Ф. / Декан Химического Отделения – Чичибабин А.Е. / Секретарь Механического Отделения – Кифер Л.Г. / Секретарь Химического Отделения – Шустов А.Н.

Заслуженные Профессоры И.М.Т.У.

Жуковский Николай Егорович. / Никитинский Яков Яковлевич. / Петров Петр Петрович. / Федоров Семен Андреевич. / Худяков Петр Кондратьевич.

Профессоры:

Гавриленко Александр Павлович. / Гриневецкий Василий Игнатьевич. / Лазарев Петр Петрович. / Прокунин Михаил Павлович. / Сидоров Анатолий Иванович. / Чичибабин Алексей Евгеньевич.

Адъюнкт-Профессоры:

Астров Александр Иванович. / Кузнецов Александр Васильевич. / Ланговой Сергей Петрович. / Мерцалов Николай Иванович. / Шарвин Василий Васильевич. / Шилов Николай Александрович.

Преподаватели:

Андреев Константин Алексеевич. / Арбатский Иван Владимирович. / Артари Александр Петрович. / Болотов Евгений Александрович. / Бочвар Анатолий Михайлович. / Бриллинг Николай Робертович. / Бриткин Алексей Сергеевич. / Бубекин Борис Михайлович. / Бычков Владимир Игнатьевич. / Васильев Леонид Осипович. / Васильев Николай Алексеевич. / Величковский Анатолий Перфирьевич. / Вессель Александр Карлович. / Виноградов Дмитрий Иванович. / Волков Александр Александрович. / Гандурин Александр Лаврентьевич. / Фон-Гартман Александр Николаевич. / Герасимов Дмитрий Григорьевич. / Герке Федор Карлович. / Гетье Александр Александрович. / Гольдштейн Иосиф Маркович. / Горбенко Виктор Моисеевич. / Горский Константин Николаевич. / Грейфе Эрнест Генрихович. / Григорьев Иван Кондратьевич. / Долгов Александр Николаевич. / Дуров Александр Николаевич. / Жеребов Леонид Петрович. / Залесский Василий Герасимович. / Залесский Иосиф Петрович. / Зворыкин Владимир Васильевич. / Зернов Алексей Алексеевич. / Зернов Борис Сергеевич. / Зубарев Дмитрий Васильевич. / Иванов Александр Павлович. / Иванов Алексей Иванович. / Игнатов Константин Михайлович. / Калинников Иван Андреевич. / Кашинский Аркадий Александрович. / Кестнер Евгений Генрихович. / Кирш Карл Вильгельмович. / Кифер Людвиг Генрихович. / Красовский Федосий Николаевич. / Кременецкий Андрей Никитич. / Круг Карл Адольфович. / Куколевский Иван Иванович. / Курдюков Николай Сильвестрович. / Курсанов Николай Иванович. / Кустов Иван Сергеевич. / Ламакин Александр Андреевич. / Ларионов Герасим Илларионович. / Лахтин Николай Козьмич. / Лукин Матвей Григорьевич. / Мазинг Евгений Карлович. / Мейер Павел Константинович. / Михалевский Иван Елеазарович. / Мозер Александр Эдмундович. / Новицкий Александр Васильевич. / Отт Альберт Альбертович. / Павлов Владимир Евграфович. / Пацуков Николай Григорьевич. / Пафнутьев Николай Капитонович. / Пешель Оскар Адольфович. / Писарев Владимир Петрович. / Поливанов Михаил Константинович. / Поляков Алексей Петрович. / Поляков Рувим Вениаминович. / Прокофьев Александр Васильевич. / Прокофьев Иван Петрович. / Пудовкин Александр Илларионович. / Раковский Евгений Владимирович. / Розанов Павел Петрович. / Ронжин Николай Васильевич. / Румянцев Василий Алексеевич. / Савков Евгений Иванович. / Сидоренко Константин Викторович. / Смирнов Владимир Александрович. / Смирнов Леонид Петрович. / Соколов Владимир Дмитриевич. / Солонина Борис Андреевич. / Ставровский Александр Иванович. / Суреньянц Яков Суренович. / Сушкин Николай Иванович. / Тищенко Иван Александрович. / Угримов Борис Иванович. / Ушков Василий Афанасьевич. / Фортунатов Алексей Федорович. / Церевитинов Федор Васильевич. / Цируль Сергей Мартынович. / Чаплин Владимир Михайлович. / Чарновский Николай Францевич. / Чиликин Николай Михайлович. / Шварцман Николай Николаевич. / Швецов Борис Сергеевич. / Шустов Александр Николаевич. / Щапов Николай Михайлович. / Ясинский Всеволод Иванович.

(Справочник Императорское Московское Техническое Училище.

Сведения, справки, программы, списки руководств и проч., необходимые для поступающих,

переводящихся из других высш. уч. зав. и студентов И.М.Т.У.

Составил А.И. Журавлев. Издание группы студентов-техников. М., 1913)

Схема расположения зданий ИМТУ в ХХ-м веке

(только по ул. Коровий брод)

Главное здание ИМТУ, механический факультет – Слободской дворец (слева, в основном закрыт деревьями);

справа, по другую сторону улицы – здание химической лаборатории

(ул. Коровий Брод, с 1912 г. – ул. Техническая, после 1917 г. прежнее название "Коровий брод" возвращается; с 1933 г. – 2-я Бауманская).

В перспективе – здание лаборатории по механической технологии волокнистых веществ

(угол ул. Коровий брод/Техническая/2-я Бауманская и Спиридоновского/Технического пер.)

и общежитие ИМТУ для неимущих студентов (угол ул. Коровий брод/Техническая и Бригадирского пер.)

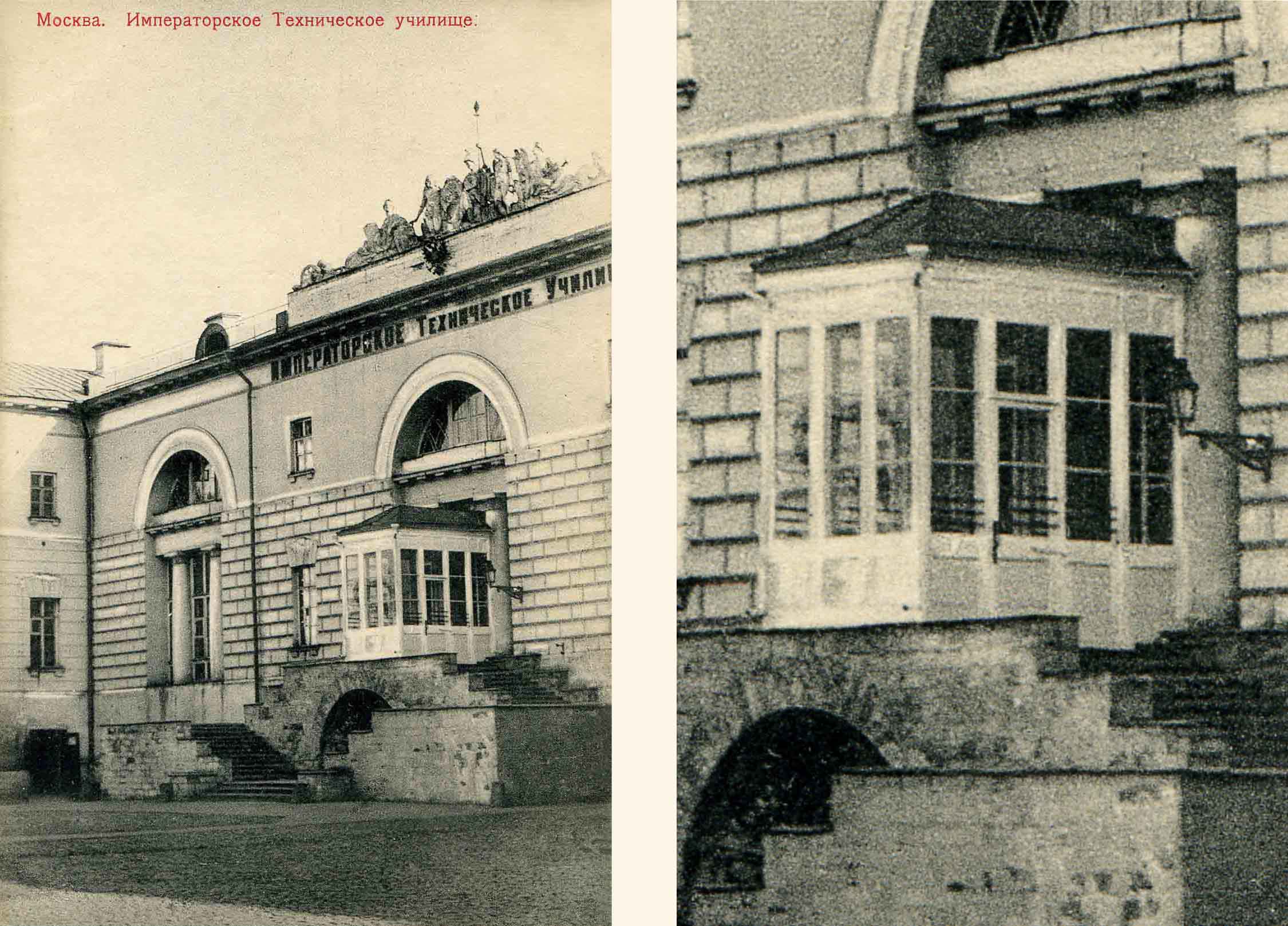

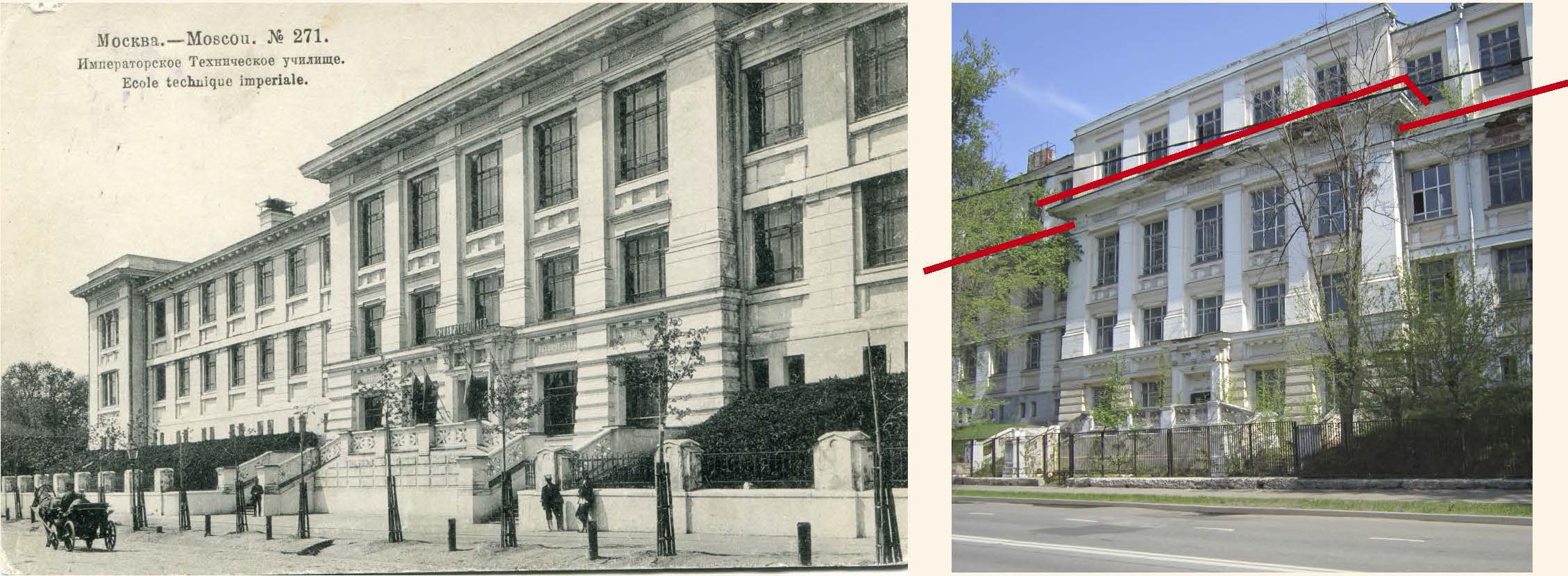

Главный корпус ИМТУ. Открытка 1900-х гг. из собрания М. Комолова.

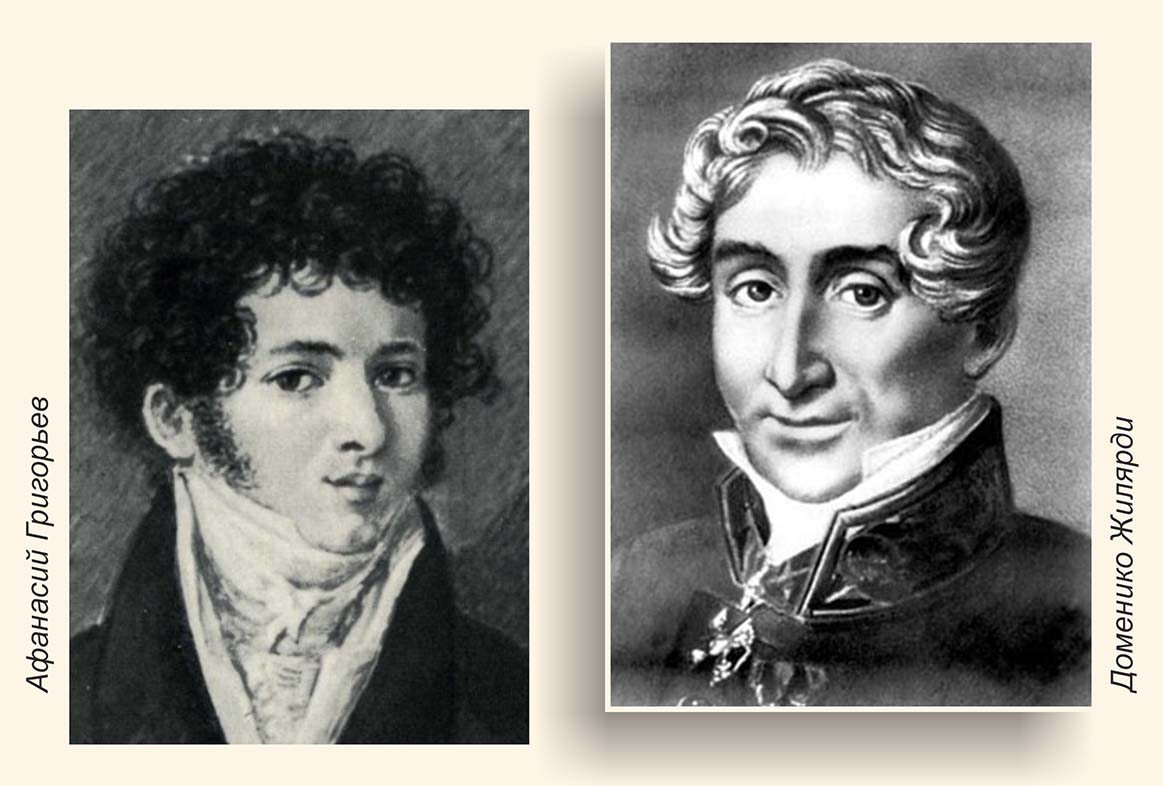

Здание сохраняет значительные фрагменты Слободского дворца и усадьбы сер. XVIII в.

Настоящий облик предопределили арх. Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьев (1827–1932); Л.Н. Кекушев (надстройка двухэтажных частей здания, 1899)

Главное здание ИМТУ, центральный вход. 1912 г. (Внешняя примета времени учебы Цибарта – пристроенный на крыльце тамбур)

Открытка из собрания М. Комолова

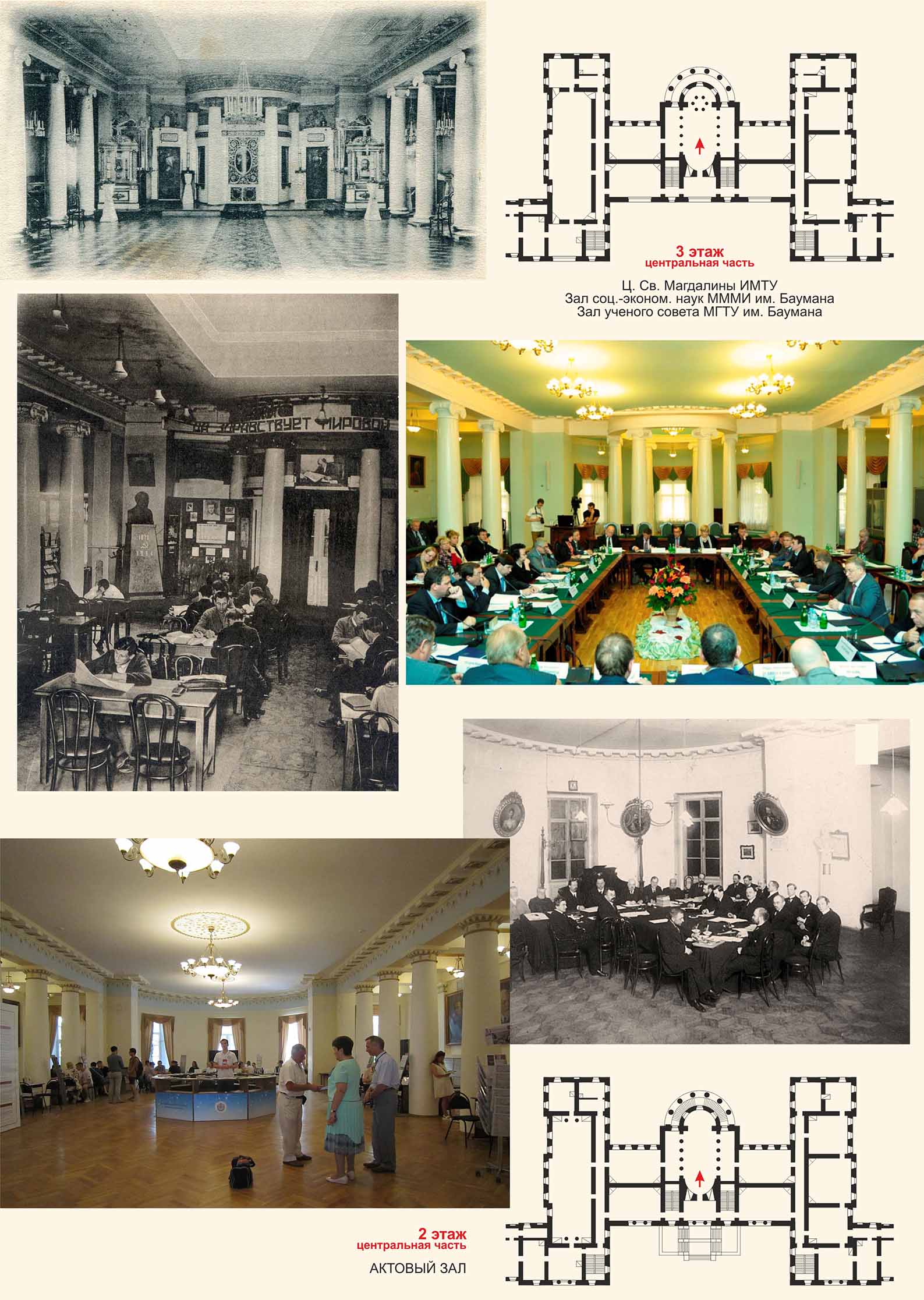

МВТУ им. Баумана, Слободской дворец. Центральная часть, парковый фасад

(верхний этаж в полуротонде – алтарная часть бывш. училищной церкви св. Магдалины; основной 2-й этаж в ней – окна актового зала)

Фото 1960-х гг.

Парковый фасад, в отличие от того, что видно на фото, еще не был оштукатурен.

Также и площадка с балюстрадой перед ротондой – поздняя, сер. ХХ в.

Интерьер церкви Св. Магдалины. Главное здание ИМТУ, верхний этаж, центр. часть

Открытка из собрания М. Комолова

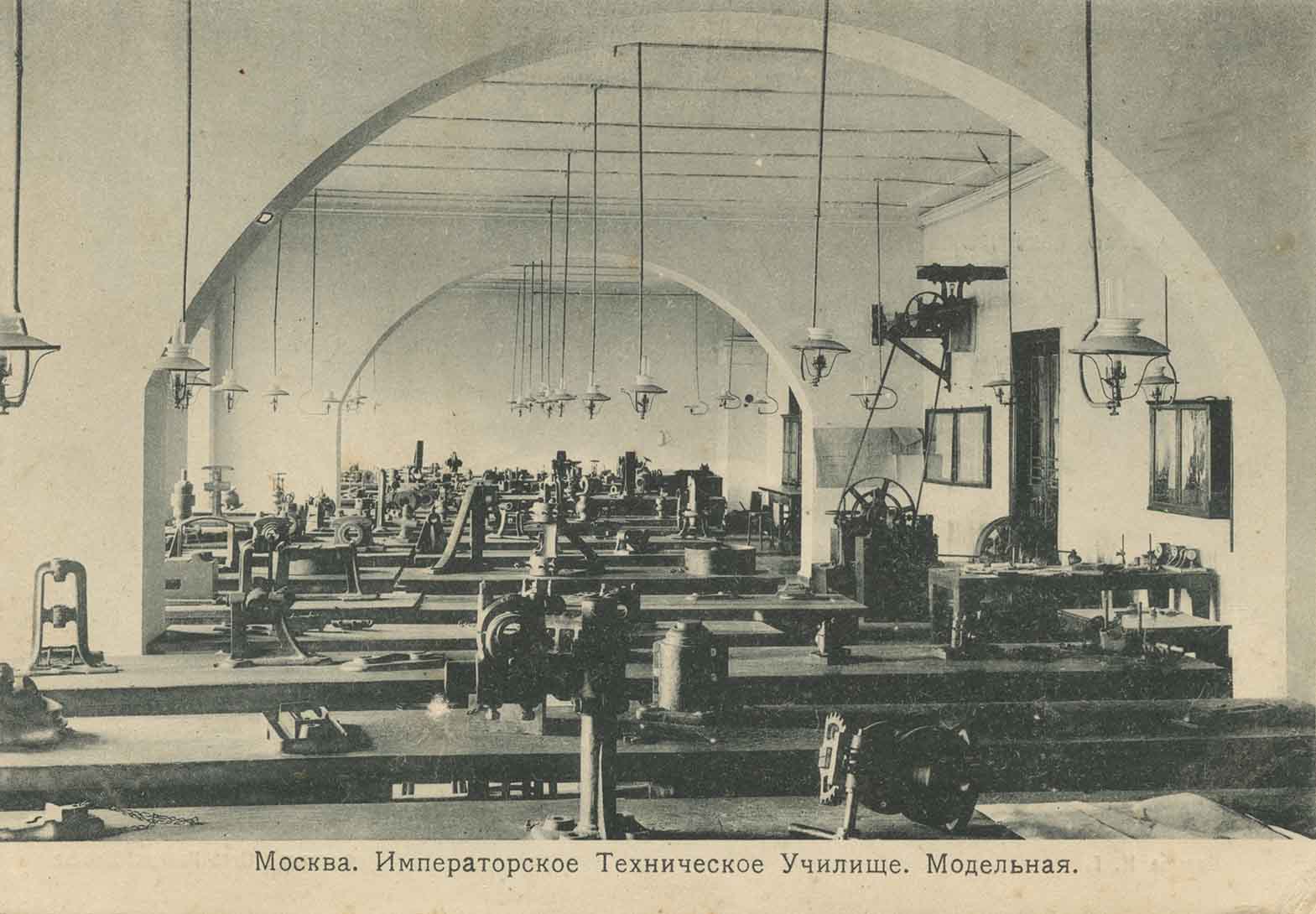

Императорское Московское техническое училище. Главное здание, северо-западное крыло, 2-й этаж. Модельная.

Открытка из собрания М. Комолова

Здание химической лаборатории ИМТУ (Химико-технологического института). Открытка из собрания М. Комолова

(в советское время здание надстроено на этаж)

Арх. Л.Н. Кекушев (на фото 22 марта 1902 г. /см. Щапов/ здание уже полностью отстроено)

ИМТУ. Здание химико-технологического института. Химическая лаборатория.

Фото с сайта pastvu.com

ИМТУ. Здание физико-электротехнического института (напротив центр. части главного здания, со стороны Яузы)

Фото нач. XX в. (из статьи М.В. Нащокиной "Работы Льва Кекушева...")

Арх. Л.Н. Кекушев (1901)

(Здание снесено в 1950-х гг. в связи с реконструкцией МВТУ)

1. ИМТУ. Здание механического института (между главным зданием и Яузой). Фото с сайта pastvu.com

Арх. Л.Н. Кекушев (нач. 1900-х гг.)

2. ИМТУ. Портик здания механического института и здание физико-электротехнического института. Открытка из собрания М. Комолова

Арх. Л.Н. Кекушев (1901)

(Здания снесены в 1950-х гг. в связи с реконструкцией МВТУ)

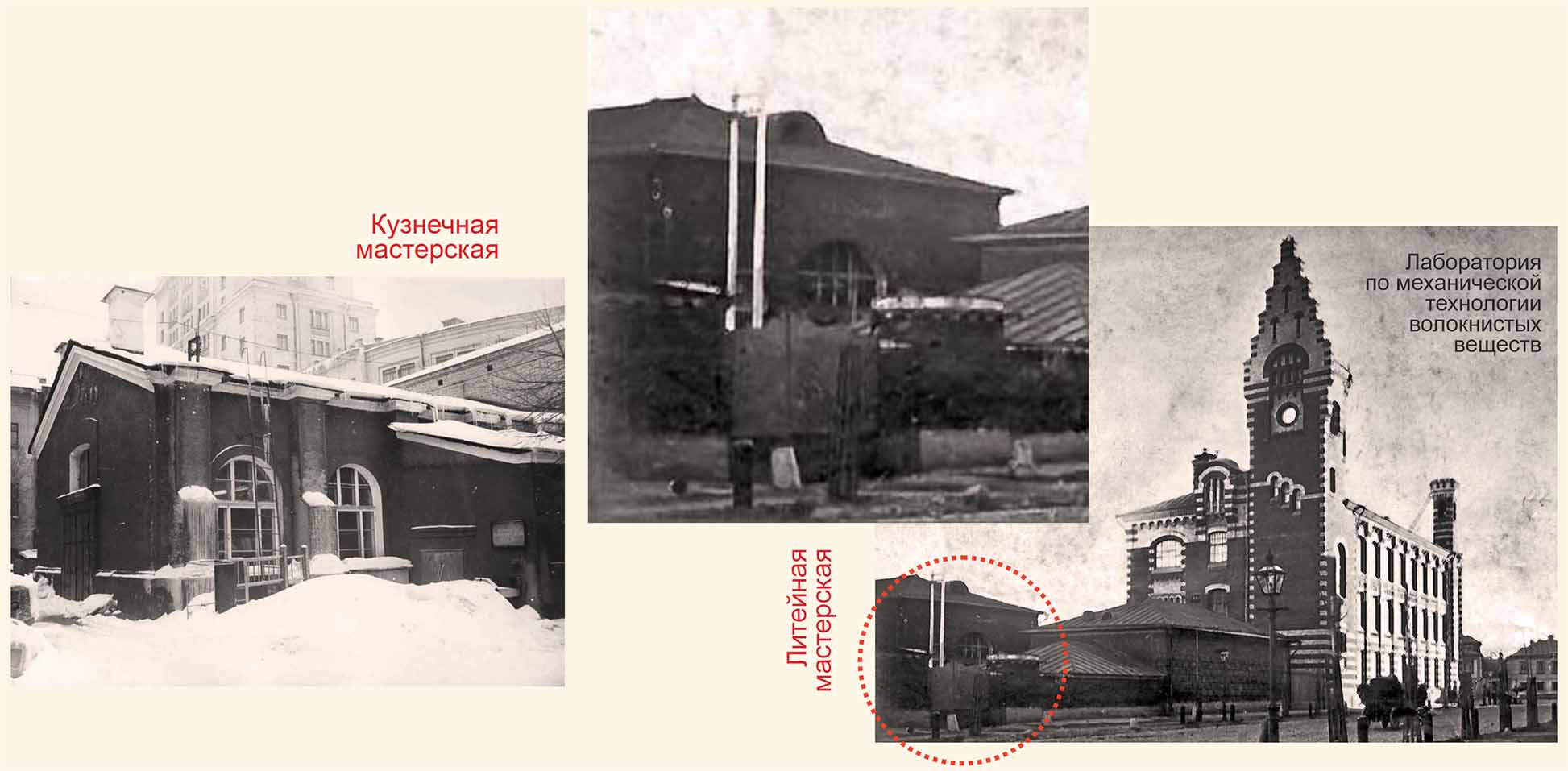

1. ИМТУ. Кузнечная мастерская (между главным зданием и механическим институтом). Фото 1985 г. с сайта pastvu.com

Постройка до 1860 г.

(Здание потеряло сводчатые перекрытия, были прорублены часть окон в нишах и т.д.)

2. ИМТУ. Чугунно-медная литейная мастерская. Фото с сайта pastvu.com

(Здание снесено в 2020-х гг.)

ИМТУ. Здание лаборатории по механической технологии волокнистых веществ, вид в 1912 г.

(ныне перестроено до неузнаваемости). Открытка из собрания М. Комолова

Архитектор не установлен. 1902

ИМТУ. Общежитие для нуждающихся студентов. Открытка из собрания М. Комолова

Арх. Л.Н. Кекушев, Л.О. Васильев (1902–1903)

Здание лаборатории по механической технологии волокнистых веществ и общежитие для студентов ИМТУ.

Слева на фото – угол главного здания и ограда ИМТУ.

Уменьш. фото с сайта vfi.ru

Дом Политехнического общества при ИМТУ в Малом Харитоньевском переулке.

Фото с сайта Radiovera

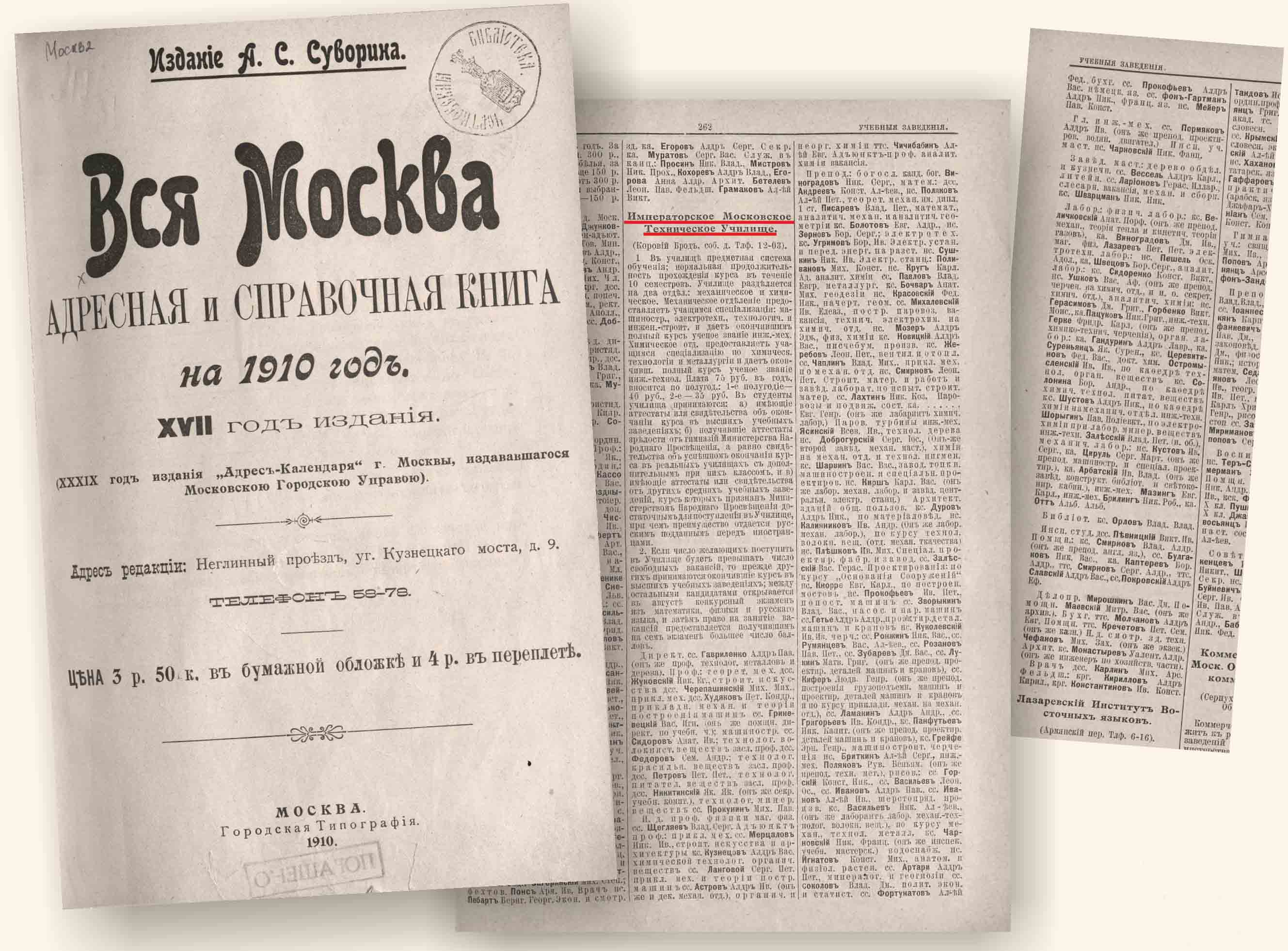

Адресная и справочная книга "Вся Москва". ИМТУ в 1910 году.

Сведения о программах и структуре училища, условиях оплаты, приема и др., список преподавателей и сотрудников

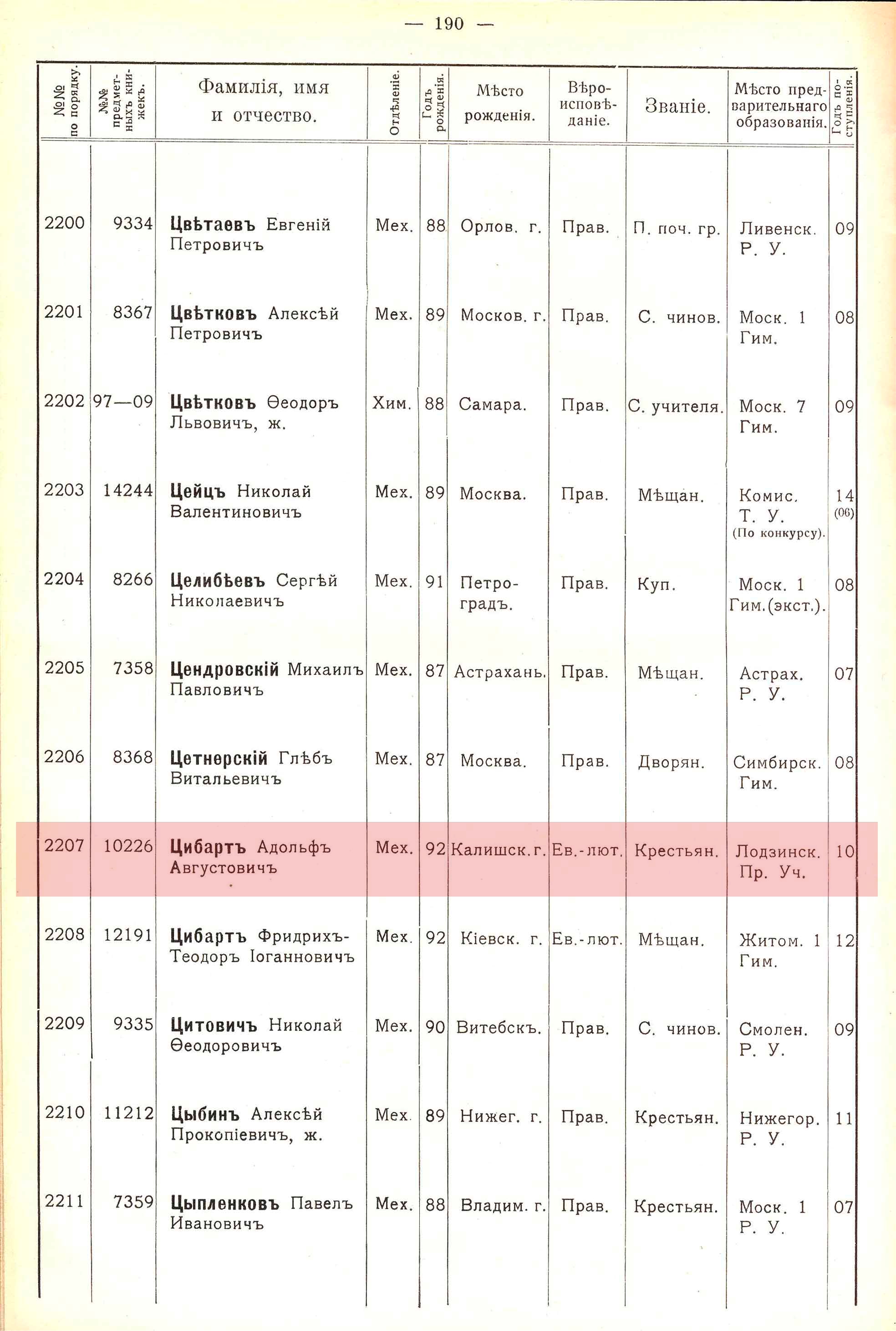

Лист из списка студентов ИМТУ за 1914/1915 уч. г.

Требуемые «способность к учению, прилежание и хорошее поведение» наверное были проявлены студентом Цибартом в полной мере, и вскоре его положение улучшилось. «Когда я приехал сюда без гроша в кармане, в Москву, – рассказывает А.А. на партсобрании в декабре 1937 года то, чего нет в его официальных автобиографиях, – я занимался только тем, что репетиторствовал, а потом поступил к Ушакову [Ушкову?], получал квартиру, все готовое и плюс 25 рублей в месяц и занимался с его детьми по всем предметам, в течение нескольких лет.»

Кем был этот столь значимый в МВТУ человек, названный в стенограмме партсобрания «Ушаковым», который 1) был настолько хорошо знаком сотрудникам втуза в 1937-м году, что Цибарту не приходится делать на этот счет никаких пояснений, 2) работал во втузе еще в предреволюционное время, 3) имел тогда несовершеннолетних детей, и был притом достаточно состоятелен, 4) не вызывал отторжения у партийной верхушки заведения, и 5) такой, о «связи» с которым заподозренному во «вредительстве» Цибарту можно было упоминать без опаски скомпрометировать его самого (т.е., видимо, к этому времени умерший)?

Подходящих «кандидатур» с такой фамилией в литературе об ИМТУ и МВТУ, как и в адресных книгах, обнаружить не удалось. Но «Ушаков» в тексте стенограммы – это вполне мог быть и «Ушков». Вообще неправильности в записях фамилий, обозначений и пр. в стенограммах дело обычное, причем в принятой в 1930-х гг. системе стенографии «а» в середине слова не записывалась (помечалась лишь черточкой) и, ввиду сравнительной редкости этой последней фамилии, при перепечатке записи легко могла быть «додумана» стенографисткой.

То есть, вероятно, пригласил студента Цибарта в свою семью репетитором не кто иной, как Василий Афанасьевич Ушков, один из заметнейших ученых и администраторов в истории ИМТУ–МВТУ.

В.А. Ушков (1871–1931) – как указывается в справочниках – специалист по технологии топлива и пирогенных производств. Кстати, он представитель видной и разветвленной купеческой династии, специализировавшейся на химической промышленности и имевшей тесные меценатские, научные и производственные связи с ИМТУ. – Длительное время по 1909 год В.А. Ушков находился в заграничных командировках от ИМТУ. В 1910 году, как раз во время поступления А.А., этот ученый – преподаватель черчения на химическом отделении ИМТУ, и.о. секретаря отделения аналитической химии (см. «Вся Москва»); «был избран преподавателем вновь введенного в план преподавания Химического Отделения Училища [курса] "Устройство топок и печей" и руководителем проектирования по этому предмету», «в 1912 году был избран кроме того преподавателем технологии топлива» (РГАЭ ф. 1884, оп. 27, д. 267, л. 6об, "Curriculum Vitae"). – В 1918 году В.А. – «сверхштатный экстраординарный профессор», и.о. ректора МВТУ; в 1919-м – 1920-х годах (с небольшим перерывом) – избранный ректор МВТУ (первый «советский» ректор); позже – проректор МВТУ по учебной части (см. РГАЭ; Коршунов; др. источники).

Все сходится как нельзя лучше, однако, как узнаём из личного дела В.А. Ушкова в наркомате Путей сообщения, где с августа 1918-го по июль 1919 года В.А. заведовал Отделом топлива при Экспериментальном институте, – по крайней мере до этого времени В.А. был холост и детей не имел (РГАЭ ... л. 1 и др.). Но нет ничего невозможного и в предположении, что у него в 1910-х годах могли находиться на воспитании не родные дети.

Рядом с памятником В.А. Ушкова на Ваганьковском кладбище (уч. 14), в одной ограде, находится крест с табличкой «Ушкова Анна Михайловна. 1894–1951». Это почти наверняка его жена, уже после 1919-го года. На скромной стеле выбита надпись «ПРОФЕССОР ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ УШКОВ 1871 – 1931», имелась и фотография, но не сохранилась – на ее месте овальное углубление в камне. (Благодарю за помощь О. Любчинову.)

Памятник проф. В.А. Ушкова. Ваганьковское кладбище

(Фото с сайта Pogost.Info)

К сожалению, фотографии Ушкова обнаружить не удается нигде. «Поразительно, но я не нашел фотографии одного из ректоров МВТУ, первого послереволюционного ректора – Василия Афанасьевича Ушкова. Так, оказывается, безжалостна история к своим сыновьям» (Коршунов [проректор МГТУ им. Баумана]).

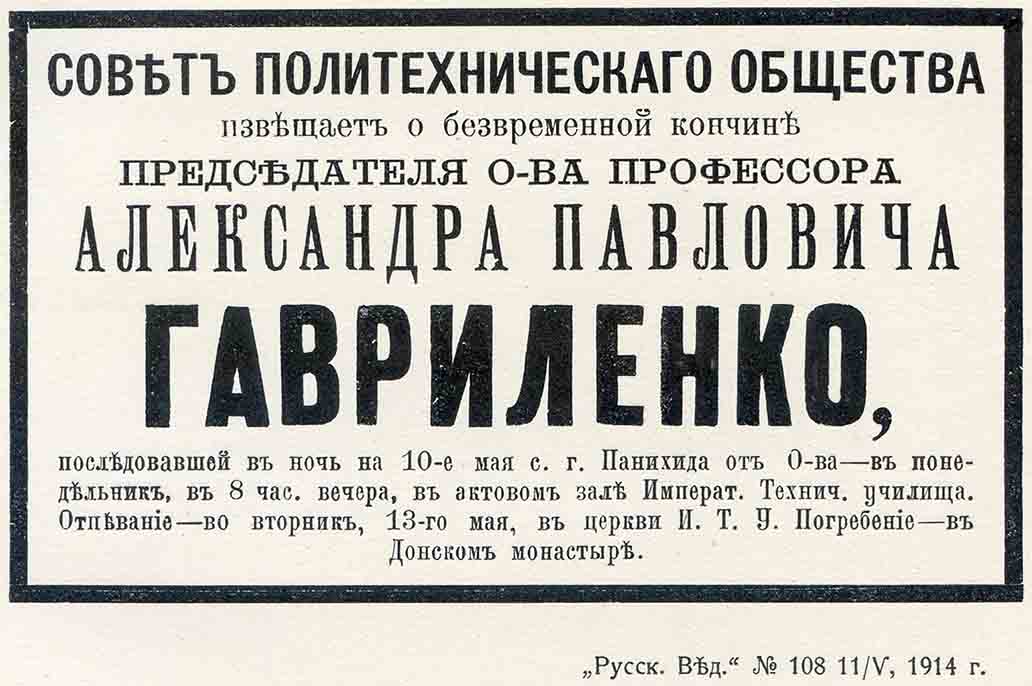

В своей вводной статье к юбилейному сборнику 1933-го года «Сто лет МВТУ – МММИ» директор Цибарт упоминает о директорах ИМТУ, при которых учился, лишь по одному разу и только как о специалистах, в ряду прочих. Видимо, советскому директору надлежало отзываться о своих «царских» предшественниках «либо плохо, либо никак». Меж тем и Гавриленко и Гриневецкий были поистине выдающимися, если не сказать великими людьми. – Составлявший, по словам Н.Е. Жуковского, «славу Технического Училища» ученый, великолепный, чрезвычайно много сделавший для Училища администратор, самый чуткий педагог и исключительно достойный человек, А.П. Гавриленко был первым и единогласно (или «почти единогласно») избранным Учебным комитетом Училища директором ИМТУ (это стало возможным после царского указа 27 августа 1905 г., даровавшего вузам в т.ч. право выбирать руководителей). Затем этот ученый четырежды переизбирался на эту должность и оставался в ней вплоть до своей скоропостижной кончины (в возрасте 53 лет) 10 мая 1914 г. Смерть эта потрясла и коллег и – если не в первую очередь – студентов. В то время студент Цибарт заканчивал 4-й курс, шла экзаменационная сессия... О таком своем предшественнике, знакомом по личному опыту, директору Цибарту наверняка было, что рассказать. Но в статье А.А. находим лишь следующее. «Заслуга создания конструкторского направления и преподавания, машиностроения в Техническом училище (а тем самым постановка его в России) принадлежит проф. П.К. Худякову и его ближайшим сотрудникам в этом деле – проф. А.П. Гавриленко и А.И. Сидорову». И о В.И. Гриневецком: «Из Технического училища выросли целые научные школы, и его профессора сыграли исключительную роль в развитии отдельных наук: проф. Сидоров и проф. Худяков – в машиностроении; проф. Кирш и Гриневецкий – в теплотехнике; проф. Н.Е. Жуковский и его ученики Туполев и Архангельский – в авиации».

Однако в историческом очерке истории Училища, помещенном в том же сборнике, за авторством преподавателя «диалектического материализма» в Бауманском Г.А. Нехамкина (см. на сайте), об А.П. Гавриленко и В.И. Гриневецком говорится также и как о директорах. Причем, насколько это было возможно в отношении досоветских деятелей, доброжелательно. Если учесть обличения «травителей» Цибарта в 1937-м году, якобы «вскрытый» к тому времени «заядлый троцкист» Нехамкин во время подготовки юбилейного сборника особенно тесно общался с А.А. («Нехамкин троцкист, – обличает Цибарта П.М. Зернов, – он в 33 году буквально по пятам за тобой ходил»), – то можно думать, что под характеристиками Нехамкина, даваемыми им этим ученым, мог бы подписаться и сам Цибарт.

«Сильный и добрый»: А.П. Гавриленко

Итак, А.П. Гавриленко (по Нехамкину) «был буржуазный демократ, который не только тактично вел себя по отношению к студентам, но и пользовался у них авторитетом и даже покровительствовал их общественной деятельности, представляя собой полную противоположность прежней чиновничьей администрации. Но нужно сказать, что как Гавриленко, так и его преемники, стремились изгнать политику из училища». «Свое руководство училищем проф. Гавриленко, главным образом, направлял на изменение учебного строя, введение предметной системы [см. ниже] и частичной специализации. Самым деятельным помощником Гавриленко являлся проф. Гриневецкий, который, по сути дела, является автором предметной системы [в ИМТУ].»

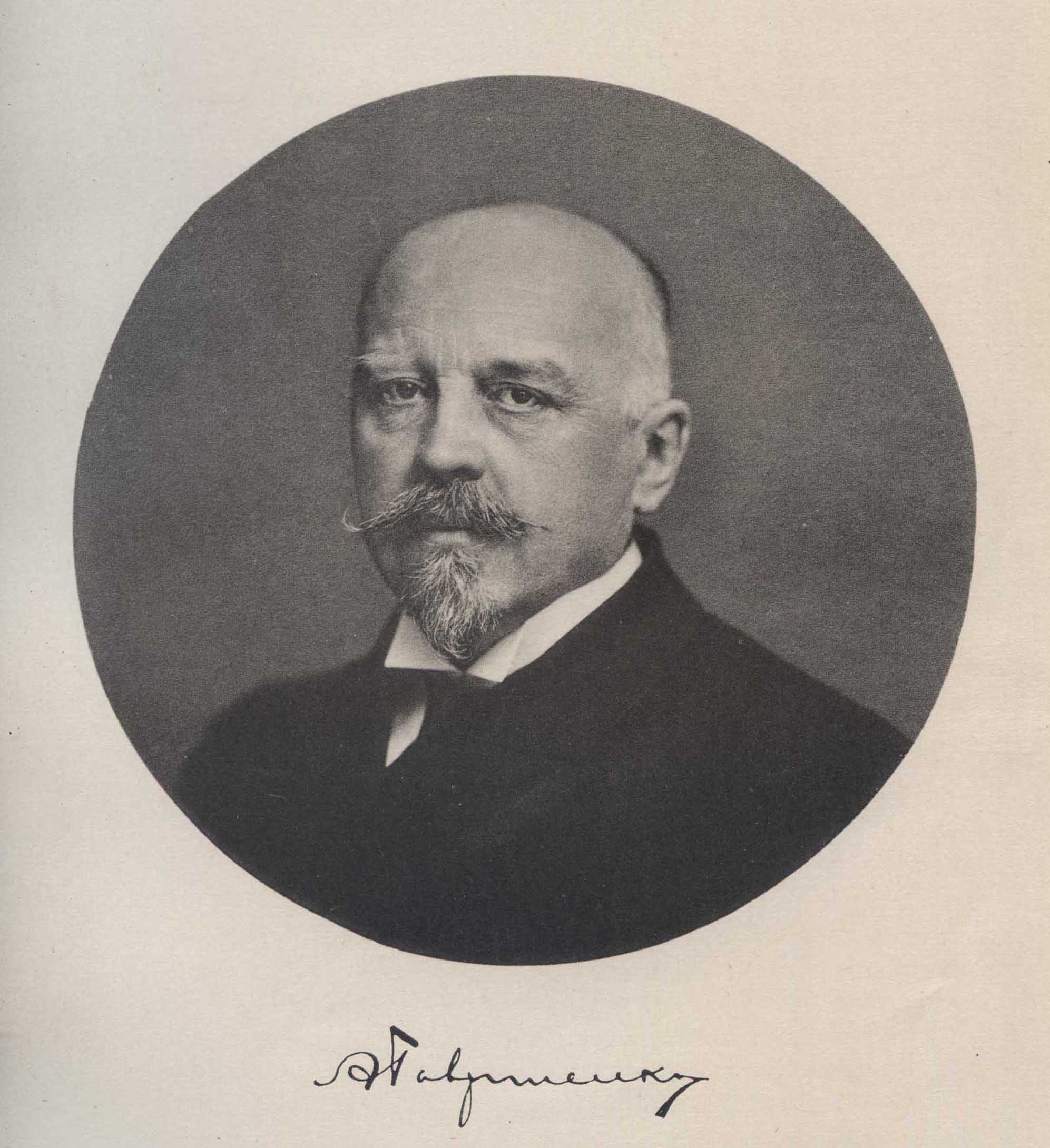

А.П. Гавриленко, профессор, первый избранный директор ИМТУ (7 сентября 1905 – 10 мая 1914).

(из книги "Памяти Александра Павловича Гавриленко", 1915)

|

...Спустя год после безвременной смерти предпоследнего директора ИМТУ, в 1915-м году Политехническое общество (председателем которого он также был) издало драгоценную для нас книгу – «Памяти Александра Павловича Гавриленко». Содержащая, кстати, множество по тому времени идеально воспроизведенных фотопортретов и других фотографий, – эта книга представляет собой прекрасный источник не только для воссоздания биографии и необычайно привлекательного образа этого ученого, но и для характеристики ИМТУ в те годы, его атмосферы, настроений, студенческого и преподавательского быта, многих исторических обстоятельств... Как это всегда и бывает, вопреки обывательским представлениям, настоящий специалист в любой частной сфере, в т.ч. и технической, оказывается в первую очередь глубоким, что называется понимающим человеком, – это касается не только самого́ А.П. Гавриленко (его в первую очередь), но и всего коллектива авторов посвященного его памяти сборника. Практически вся книга написана в лучшем, на наш взгляд, литературном стиле из возможных – стиле серьезных ученых, далеких от собственно литературы. (К сожалению, среди авторов сборника нет В.А. Ушкова – это дало бы возможность лучше узнать человека, с которым так тесно был знаком в то время студент Цибарт.) Книгу хочется цитировать едва не от первой до последней страницы – настолько точны и глубоки наблюдения и оценки мемуаристов, в правдивости которых уже в силу одного этого не приходится сомневаться, и настолько значительна, интересна и обаятельна личность А.П. Гавриленко. «Сильный и добрый» – вот, повидимому, самая краткая и емкая, и несомненно идущая от сердца, его характеристика (Памяти А.П. Гавриленко, Лист). Или, в сущности то же: «благородный, большой» (С.С.)... «Чуждый и тени рисовки, позы, важности, он делал свое дело, не обставляя его никаким внешним эффектом. Проявляя редкую самостоятельность и твердость, он держался всегда так, что никому из нуждавшихся в нем не было нужно считаться с ним самим, с его настроением или расположением, и, с другой стороны, имея с ним дело, было совершенно невозможно использовать и тень лести или угодничества. У него не было любимцев, но, зато, и не было, кажется, человека, из имевших с ним дело, которому он не сделал бы всего добра, которое мог сделать, и, даже больше, – которое он сделал, переходя предел возможного. / Его деловая атмосфера слагалась, во-первых, из огромного, непрерывного труда, во-вторых, из совершенного, деятельного доброжелательства к людям, нуждавшимся в нем» (Памяти А.П. Гавриленко, Мастрюков). «Кто шел к Александру Павловичу, тот знал, что встретит у него самое заботливое отношение к своей нужде, как бы мала она ни была, и получит именно тот ответ, который подсказывался не сухой буквой правила или закона, а требованиями жизни и сплетениями всевозможных обстоятельств, непредвиденных установленной формой» (Памяти А.П. Гавриленко, Ставровский). «Кем же был Александр Павлович в своей общественной деятельности? Он был работником в чистом значении этого слова, и вся его психология отвечала такому типу деятеля. Практическую цель, результат деятельности он ставил всегда выше формальных соображений, но шел к этому результату всегда прямыми путями. Трудно найти другого деятеля, который бы так последовательно направлялся в своих поступках тем началом, что "суббота" существует для человека, а не человек – для "субботы". Это основное свойство Александра Павловича придавало ему исключительную мягкость в отношениях с людьми и облегчало ему мирное и плодотворное разрешение иногда весьма запутанных и острых вопросов» (Памяти А.П. Гавриленко, Гриневецкий). Природную человечность и истинно либеральный настрой директора ИМТУ Гавриленко может характеризовать следующий эпизод, описанный в цитируемой здесь книге одним из свидетелей, секретарем Политехнического общества и лаборантом физической лаборатории ИМТУ, инженером-механиком Дм. Ив. Виноградовым, и не один раз упоминавшийся в литературе об ИМТУ. Поместим его описание здесь вместе с комментариями автора. «Я вспоминаю день похорон Баумана. Группа преподавателей, в том числе и я, смотрели вместе с Александром Павловичем из окна на двор. Двор был залит огромной толпою; гирлянды, флаги, плакаты... Все были тревожны, только Александр Павлович сохранял спокойствие. И вот, – как сейчас себе это представляю, – бледный и взволнованный подошел к Александру Павловичу смотритель зданий и сказал, что "вывешивают флаги неподходящего, красного цвета. Что делать? Снимали их, опять вывешивают, и ясно, что хотят их защищать". Александр Павлович совершенно невозмутимо ответил приблизительно следующее: "Что же вы думаете, государственный строй России изменится что ли от красной тряпки на нашем крыльце?" Эти спокойные, может быть, резкие слова сразу изменили настроение. Конечно, это пустяк, но такие пустяки иногда кончались кровью. По моему, в этом эпизоде Александр Павлович обрисовался весь, с его ясным умом, расположением к людям, готовностью взять на себя ответственность, полным пренебрежением к форме». Также, в тот день, Александр Павлович распорядился не выдавать властям тело убитого во время демонстрации Н.Э. Баумана, перенесенное студентами в актовый зал ИМТУ (точнее, смертельно раненый Бауман скончался уже в стенах ИМТУ); просил московского генерал-губернатора о том, чтобы по пути похоронной процессии полиция и войска отсутствовали... «Это был уважаемый профессор и интеллигент в том высоком понимании, какое оставили нам произведения А.П. Чехова, – глубоко порядочный, деликатный, бескорыстный. По словам его сына, Бориса Александровича, он не принадлежал ни к каким партиям – но ведь всегда русская интеллигенция сочувствовала революционерам!» (см. Анцупова). (По другим сведениям – см. Памяти А.П. Гавриленко, Угримов, – «Александр Павлович был одним из учредителей московской группы конституционно-демократической партии» и, при своем неизменном уважении к чужим взглядам, в т.ч. и крайне левым или правым, оставался «верным до самой смерти партийному знамени». Правы и Угримов, и Б.А. – слова «партийное знамя» не совсем подходят к случаю Гавриленко.) Вряд ли все-таки за этими поступками А.П. (в отношении похорон Баумана) стояло однозначное «сочувствие революционерам». Скорее, он ждал от властей проявления тех свойств терпимости и великодушия, которыми в высшей степени обладал сам. «Политика не должна быть в школе, ни с той, ни с другой стороны» – так сформулировал свое убеждение А.П. (см.: Памяти А.П. Гавриленко, Астров). Но обе противостоявшие стороны, и революционная (в особенности) и государственно-монархическая, по сути своей не могли мыслить иначе, как «кто не с нами, тот против нас», расценивая всякую независимую позицию как враждебность или предательство, и не признавая заповедных для себя сфер. А.П., разумеется, мыслил шире и глубже. И ему, с его личным обаянием и авторитетом, удалось совершить невозможное: прочно поселить «академические настроения» в совсем еще недавно столь мятежных умах своих студентов. Нет никаких свидетельств того, чтобы какую-то революционную активность проявлял в то время и юный Цибарт. Говоря о годах учебы А.А. в ИМТУ, весьма уместно обрисовать отношение А.П. Гавриленко именно к студентам, к их нуждам, интересам и судьбам – тем более, что это отношение имело, по доброте, уважительности и мере затрачиваемых на заботу о конкретных студентах времени и сил, совершенно исключительный характер. Об ответной любви студентов Училища к А.П. можно судить по цитируемому сборнику «Памяти А.П. Гавриленко», – всех свидетельств этого в книге привести здесь физически невозможно. Современный биограф Гавриленко Л.И. Уварова замечает (2006), что «описание и оценка работы А.П. со студенчеством может составить специальное исследование» – жаль, что такого исследования еще нет! Она приводит также цитату из сборника Памяти А.П., из надгробной речи студента И.П. Захарова, которую тот произнес «сильно волнуясь, едва подавляя рыдания» – ее отчасти воспроизведем и мы. «С А.П. у нас были наши обще-студенческие идеалы, наши обще-студенческие принципы. На его знамени всегда были написаны – вера в науку, доверие к студенчеству, любовь к свободе, в пределах, по крайней мере, нашей академической жизни...» Сборник «Памяти Александра Павловича Гавриленко» дает нам возможность погрузиться в эту тему во многих ее примечательных деталях; из-за их обилия трудно выделить важнейшие из них. Вот часть из сказанного по поводу отношений его со студенчеством в статье проф. Н. Чарновского. – «Нельзя не упомянуть также о той готовности выслушивать всякие студенческие просьбы, которую неизменно проявлял А.П. при всех своих многочисленных обязанностях. Александр Павлович в сущности не имел своего времени в Училище, так как его время целиком принадлежало всем имевшим к нему какую-либо просьбу лицам и в особенности – студентам. Не имея определенных часов для выслушивания студенческих просьб, он выслушивал их всюду: на ходу по коридорам Училища, в директорском кабинете, в канцелярии при подписывании бумаг. Короче говоря, Александр Павлович, в ущерб себе, отдавал свое время в первую очередь студентам, как бы ни были малы по своему значению их просьбы, и надо было удивляться, как он мог при постоянном отвлечении своего внимания от других очередных дел по управлению Училищем, не теряя ни на минуту обычного своего равновесия, ни нити в делах, возвращаться к ним и продолжать с неослабевающим вниманием и терпением свою прерванную работу»... Замечательные слова встречаем в Адресе студентов – членов теплотехнического кружка (расцвет активности студенческих кружков в ИМТУ – также заслуга Гавриленко) по случаю празднования 25-летней педагогической деятельности А.П. (1913), устроенного для него, к смущению А.П., самими студентами. Эта встреча, о которой А.П. не был извещен заранее, не была им отвергнута, при том, что «всякие юбилейные чествования со стороны учреждений, товарищей, друзей» А.П. отклонил «самым решительным образом». «Много такта и нравственного здоровья нужно иметь, чтобы делать свою трудную работу так, как Вы ее делаете» (см. Уварова, факсимиле Адреса). – «...Я всегда был против подобных празднеств, – ответствовал на том студенческом собрании А.П. – Но в настоящем случае, я вижу нечто, дающее мне основание смотреть на происходящее несколько иначе: я вижу, что между вами и мною существует дружеская связь; видеть все это так дорого, что, вероятно, для большинства из вас, находящихся еще в первой половине жизни, вряд ли и понятно. И это меня так трогает, что я, собственно, предпочел бы...» А.П. не договорил своей речи. «И, будучи не в состоянии ни слова сказать больше, бледный Александр Павлович забрал ворох поднесенных ему адресов и удалился так поспешно, как только возможно было, пробиваясь через битком набитую аудиторию» (см. Памяти А.П. Гавриленко, Мастрюков). «Особенно поражала способность А.П. творить добро незаметно, всячески скрывать свою инициативу в добром деле... А между тем, дорогой учитель-друг, всякий, имевший счастье видеть тебя, чувствовать твою душевность, всякий, знавший тебя, жил твоим делом. / Только твоя обаятельная личность удерживала студентов от рискованных шагов и тем сохранила относительную свободу нашего Училища» (см. Памяти А.П. Гавриленко, /студент-еврей/ Гордон). «Помню – на дворе, у крыльца, разговор с группой студентов-евреев. Подали венок, и я прочел на лентах стих из св. писания "искавший правды и милости найдет вечную жизнь и славу". Кто-то спросил меня, можно ли прямо на дворе вывесить объявление о том, что в синагоге будет особое, торжественное богослужение в память покойного; я подумал, от кого это разрешение может зависеть – вероятно, от полиции – и сказал, что можно. И инженеры-евреи прислали отдельный венок, тоже со стихом из св. писания, и помню, он начинался словами "умер праведник!" Да, для него не было ни эллина, ни иудея; они оценили это» (см. Памяти А.П. Гавриленко, Д.И. Виноградов). Приведенная евангельская цитата («ни эллина, ни иудея») была и на венке от студентов-кавказцев – видимо, мусульман. Студент Цибарт родился также не в «титульном» православном, а «евангелическо-лютеранском исповедании»... «Процессия трогается со двора. Впереди студент с иконою, за ним две шеренги студентов поперек улицы, от них – студенческие цепи вдоль процессии; колесницы с венками; приглашенный хор, за ним хор студентов, духовенство и гроб на руках; дальше родственники, сослуживцы, члены О<бщест>в – колоссальная толпа, которую оценивали десятками тысяч ... Это была грандиозная манифестация ... Студенты охраняли порядок, так что лишь старшие чины полиции дежурили на улицах; студенты заменили и прислугу у гроба...» (Д.И. Виноградов). Трудно прервать здесь студенческую тему. Поставим точку на следующей цитате (см. Памяти А.П. Гавриленко, Мастрюков): «...Фраза "пойду к Гавриленко" употреблялась студентами в годы его директорства при самых разнообразных затруднениях и всегда – с надеждой и даже с чем-то большим, чем только надежда. И не удивительно, что когда распространялась весть о его внезапной кончине, многие из студентов не в силах были и передать не знавшему товарищу этой вести и многие, я видел и слышал, плакали так, как плачут только по родным»... Мы почти не коснулись здесь темы необыкновенной работоспособности А.П., отмечаемой едва ли не всеми основными авторами книги, и вовсе опустили всю профессиональную сторону его деятельности, как собственно инженера и технического деятеля (этому в книге специально посвящены очерки профессора Н.Е. Жуковского, Р.В. Полякова и др.), как руководителя втуза (проф. А.И. Астров и др.), и как преподавателя (проф. А.И. Сидоров и др.). |

...Пока неизвестно, в чем состояло общение студента Цибарта с директором Гавриленко, но в любом случае ясно, что и образ этого человека, и духовная – творческая и нравственная – среда, созданная им в ИМТУ, и те события и общие переживания, что были связаны с его внезапной и безвременной кончиной, не могли не запечатлеться в памяти А.А.

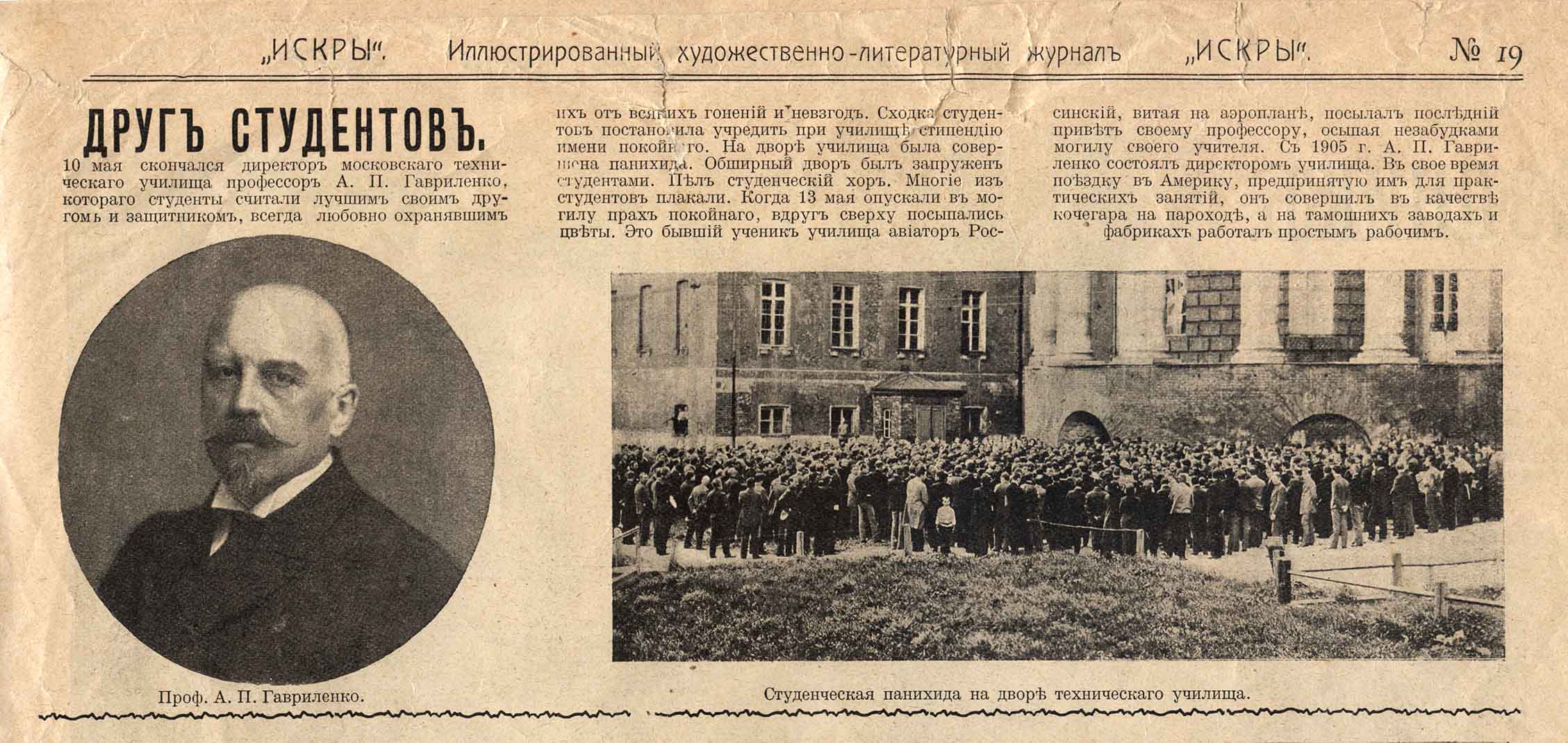

«Друг студентов.» Фрагмент страницы из журнала «Искры» № 19 от 18 мая 1914

«ДРУГ СТУДЕНТОВ.

10 мая скончался директор московского технического училища профессор А. П. Гавриленко, которого студенты считали лучшим своим другом и защитником, всегда любовно охранявшим их от всяких гонений и невзгод. Сходка студентов постановила учредить при училище стипендию имени покойного. На дворе училища была совершена панихида. Обширный двор был напружен студентами. Пел студенческий хор. Многие из студентов плакали. Когда 13 мая опускали в могилу прах покойного, вдруг сверху посыпались цветы. Это бывший ученик училища авиатор Россинский, витая на аэроплане, посылал последний привет своему профессору, осыпая незабудками могилу своего учителя. С 1905 г. А. П. Гавриленко состоял директором училища. В свое время поездку в Америку, предпринятую им для практических занятий, он совершил в качестве кочегара на пароходе, а на тамошних заводах и фабриках работал простым рабочим.» (Искры 2014 № 19)

Кончина А.П. Гавриленко. Похоронная процессия при выходе со двора Технического училища 13 мая 1910 г.

Фото из книги "Памяти Александра Павловича Гавриленко" (Политехническое общество, 1915)

«Широта и даль взглядов»: В.И. Гриневецкий.