Альбомы (рисунки), акварели, скульптура, гравюра, архитектура • Заметки о Л.П. Левченко (Еременко) • На главную

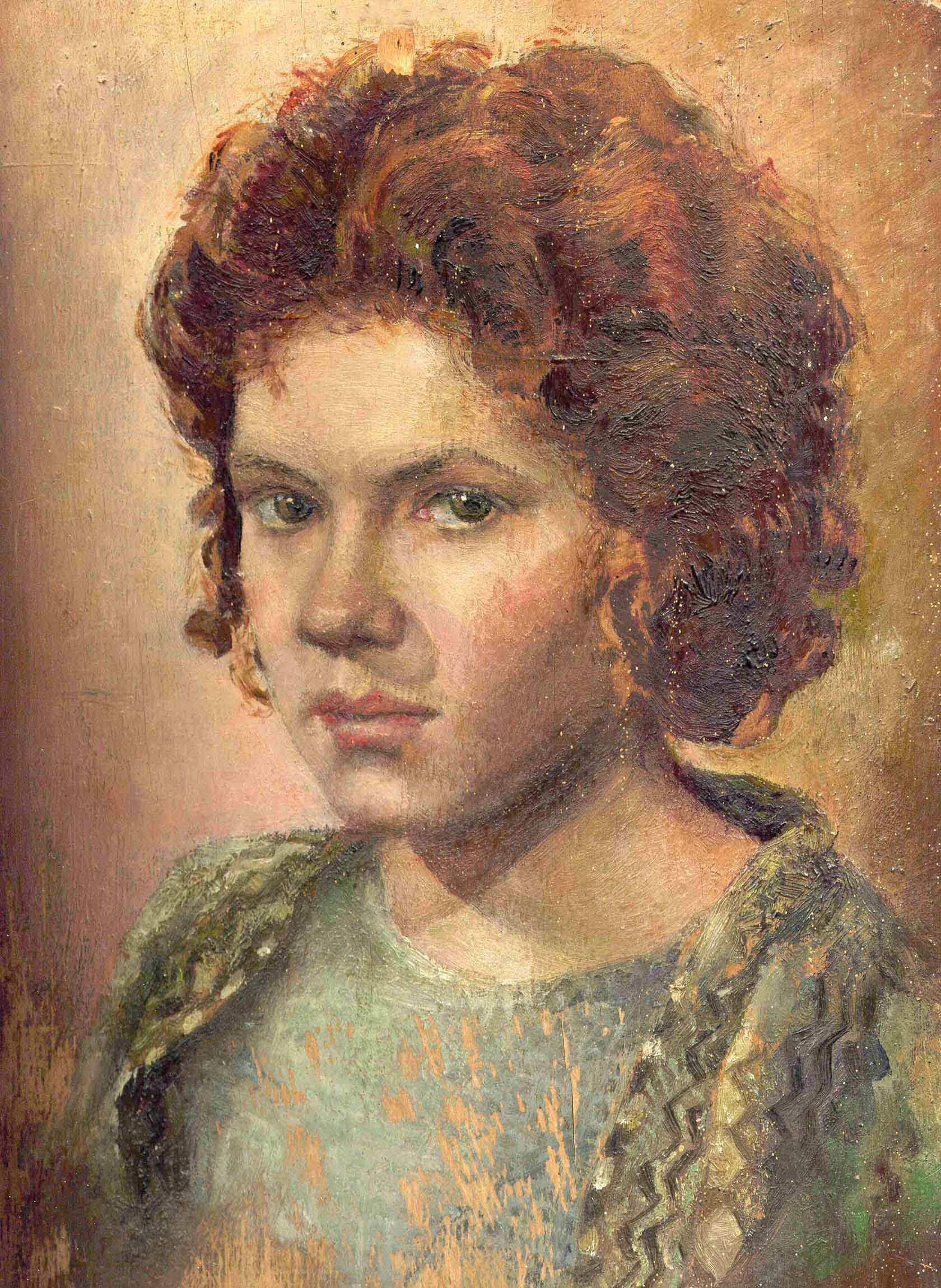

По моему, все в Людмиле было или редким, или уникальным. Огненно-красная рыжесть. Свойство постоянно видеть с закрытыми глазами какие-то предельно детальные живые картины – отрадное для нее, но иногда мучительное. Буквы и слова имели для нее цвет. Феноменальная (без преувеличения) память на стихи: это было чудесно и привычно – стоило мне припомнить какой-нибудь обрывок стихотворной строчки, как я получал все стихотворение или всю поэму целиком. Практически полное отсутствие страха высоты. Абсолютная независимость взглядов, суждений, оценок. Неспособность заражаться какими-либо общими увлечениями. Как и неспособность «перевоплощаться», сыграть роль, выступить в чем-либо не от своего собственного лица.

И вот – не знаю, согласилась бы она с этим – главное.

Художник.

Мало сказать, что она «хорошо рисовала» – у нее была, если это выразить точно, абсолютная способность рисовальщика. Эта «абсолютная способность» выражается в умении портретировать. Не все это знают, но знают художники – не каждый, даже справедливо признанный художник может создать настоящий портрет, – это способность исключительно редкая. Художники, наделенные этой способностью, есть и среди прославленных, и среди малоизвестных, и (наверняка) среди вовсе неизвестных, но это – на самом деле – олимп. То есть теми, кто этой способностью не наделен, лицо может быть нарисовано формально точно, пропорции соблюдены, характерные признаки портретируемого представлены, а оно тем не менее остается неузнаваемым или почти неузнаваемым… Людмила же делала портреты так, что даже нельзя сказать, глядя на них, привычное «похож», а только: «это он (она)». Как-то раз наша общая знакомая увидела ее набросок, на котором изображен был я (увы, пока не могу его найти), весьма удивилась и горячо запротестовала: «мы Сашу таким не знаем!». Видимо, ей показалось, что она меня приукрасила. При этом ни о каком ее сомнении, кто именно изображен, не могло быть и речи.

Был еще случай, когда сделанный Людмилой портрет не понравился – жене оригинала. Людмила делала для В.Я. Либсона, как я говорил, скульптурные портреты и все лепные детали к его надгробным памятникам. Но однажды супруга какого-то высокопоставленного покойного деятеля написала жалобу в худсовет Новодевичьего, где злилась на то, что в портрете не отражена его «партийность, высокая принципиальность». Работа пропала.

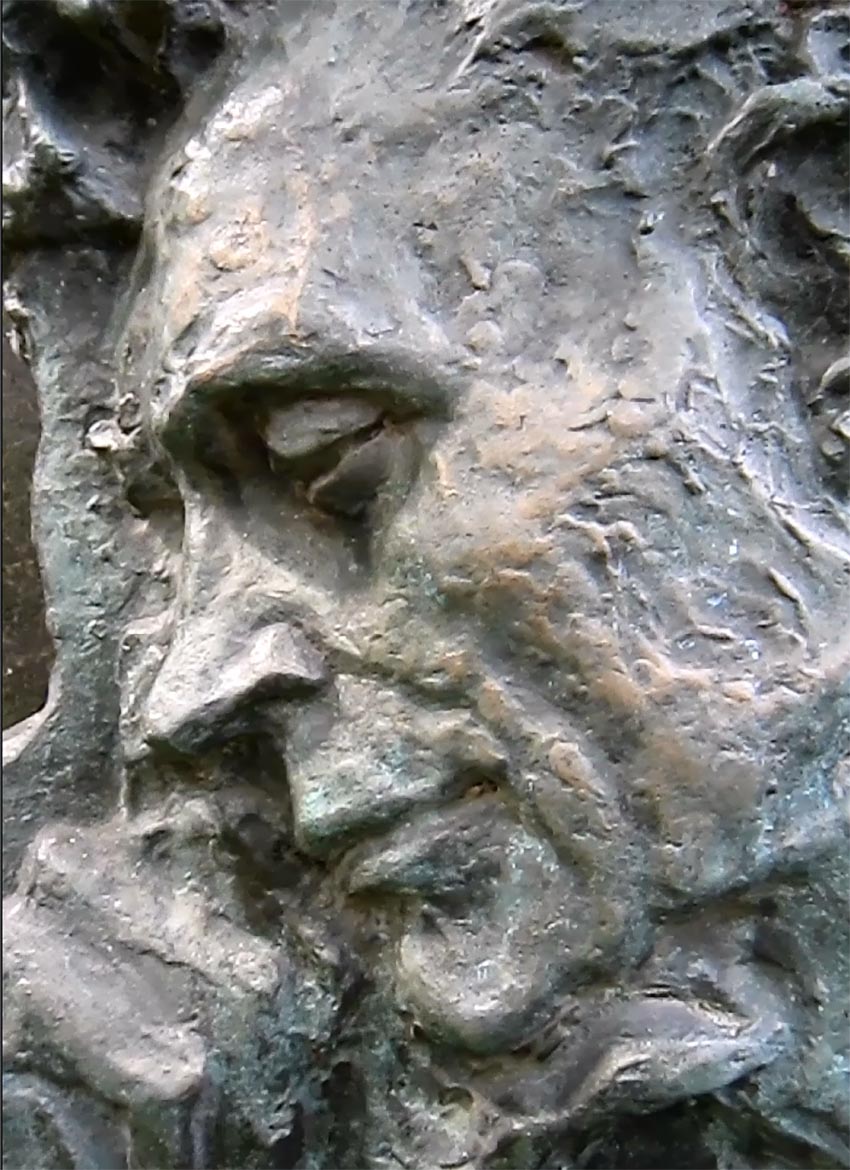

Из этих работ сохранился в частности рельеф Ф.Ф. Плюща, гл. инженера Метростроя (Немецкое кладбище), который сама она считала удачным. Огорчительно, что лаковое покрытие бронзы от времени потекло, образуя в сухую погоду светлые, разбивающие форму вертикальные полосы – лишь утреннее освещение или дождь позволяют увидеть рельеф таким, каким он на самом деле является.

Федор Федорович Плющ. Рельеф. Бронза

Даже увидев незнакомого человека на ее рисунке, хотя бы едва намеченном наброске, знаешь, что он «похож». То есть, что такой существует.

Однажды мы с Людмилой увидели на асфальте смятую обложку какого-то журнала, на ней едва виден был чей-то подбородок, по которому она тут же признала некую актрису. А ведь одна только маска на глазах делает человека, для большинства из нас, неузнаваемым! – Впрочем, похожими портреты делают не частности, а какое-то непостижимое целое. Она, например, утверждала, что на одном из своих автопортретов себя приукрасила – и показывала на нем, где сознательно исказила пропорции. Это действительно так! Но на узнаваемость портрета это не повлияло нисколько.

Асимметрию в лицах, которую замечала много лучше, например, чем я, считала необходимым передавать, говорила, что это делает портрет особенно похожим. (Если бы того же правила стал придерживаться посредственный рисовальщик, его работы казались бы плохо построенными.)

Лицо с мелкими чертами, или при относительно небольшом черепе, зрительно воспринимается бóльшим, как и наоборот. Хотя Людмила и говорила, что «не имеет глазомера» (якобы не могла провести на глазок отрезок заданной длины), но абсолютный размер лица (как и рук, стоп и других деталей фигуры) чувствовала очень остро. Лица, которые ощущались мной слишком большими, бывали иногда, как она называла это, «с кулачок». Она мне это демонстрировала, если такое лицо помещалось рядом с чьим-то другим, у кого оно действительно оказывалось «в три раза бóльшим». – Наверное, это ее свойство можно сравнить с абсолютным слухом, и несомненно, что оно составляет важную часть рисовального таланта.

Из всех техник, в которых Людмила оставила работы (не говоря о скульптуре, это карандаш, тушь – перо или кисть, фломастер, акварель, масло, линогравюра) она предпочитала карандаш – как самую быструю и, так сказать, непосредственную. В наибольшей степени от этого отличается гравюра: в этой технике художник фактически не видит того, что делает, вплоть до получения оттиска. Однако Эммануил Бернштейн, литографии которого (архитектурные пейзажи) нам с Людой понравились, увидев ее первую линогравюру – портрет В.Я. Либсона – сказал: «если это ваша первая гравюра, то вы гений».

По понятным причинам, я удерживаюсь здесь от таких эпитетов, как «гений», «гениально». Но сам для себя пользуюсь ими уверенно. Например, в отношении скульптурного портрета арх. В.Я. Либсона, вырезанного Людмилой в дереве – долго искомой ей специально для этого портрета, в рощах и болотах, «коряге». (Внешность этого, вообще невероятно обаятельного человека – похожего одновременно на Дон Кихота и на, как говорили, «доброго дьявола» – являлась для Людмилы настоящим источником вдохновения с самого момента ее знакомства с ним в 1963-м году.) Кстати, это единственное произведение, относительно которого Людмила жалела, что оно пропадет, когда ее не станет.

Если не слишком хороший портретист обычно утрирует недостатки внешности в портретируемом человеке, как более узнаваемые, то настоящий портретист и в том числе Людмила – видит и понимает достоинства, лучшее в лице, его, так сказать, Божий замысел и соответственно его собственную красоту. Одна из нарисованных ей заметила: «ты сделала меня красавицей». Люда удивилась. Выше приведен этот набросок («Соседка Нина»), на нем представлена отнюдь не красавица. Людмила просто поняла ее внешность, так, как ее понимала только сама портретируемая.

Если судить по тому, что мы видим на ее работах, Людмила людей любила и понимала. (С этим кое-кто, может быть даже многие, не согласились бы – тут я этого пункта не разбираю.)

Рисовала в школе на уроках, в институте на занятиях… Как-то раз упомянутый уже Сарабьянов подошел к ней на семинаре, и потребовал: «покажи». А посмотрев, констатировал: «похож». Это весьма высокая оценка – именно портретируемые находят себя на портретах как правило совершенно непохожими. Они судят себя не по внешним формальным признакам; так точно видела их и Людмила.

Ее главным призванием в искусстве был, полагаю, быстрый портрет с натуры. В лучшую свою пору (когда была «набита рука») – она не нуждалась в том, чтобы ей хоть сколько-нибудь позировали. Достаточно было, чтобы занимались при ней своими делами. – А если хотела изобразить какое-то историческое лицо, то собирала максимум доступных фотографий или репродукций; результат, даже если воспроизводил ракурс какой-нибудь из них, на самом деле не опирался ни на одну; тут работала долго и трудно – идя не от слабого к сильному, а меняя один замечательный результат на другой.

«Создал я в тайных мечтах / Мир идеальной природы, – / Что перед ним этот прах: / Степи, и скалы, и воды!» – эти строки Людмила цитировала как нечто странное для нее. Сам я думаю, что если бы изобразить этот идеальный брюсовский пейзаж, он бы ни к черту не годился. Художник – это умение видеть; практически говоря, хороший пейзаж нельзя создать в мастерской, в этом Людмила не сомневалась. – Рисовала ли она портреты по памяти? Со зрительной памятью у нее точно было все в порядке. Но я знаю лишь один портрет, нарисованный ей не с натуры, – в нем она осмысляла характерности поразившего ее лица. Теперь я этого портрета в ее альбоме не нахожу.

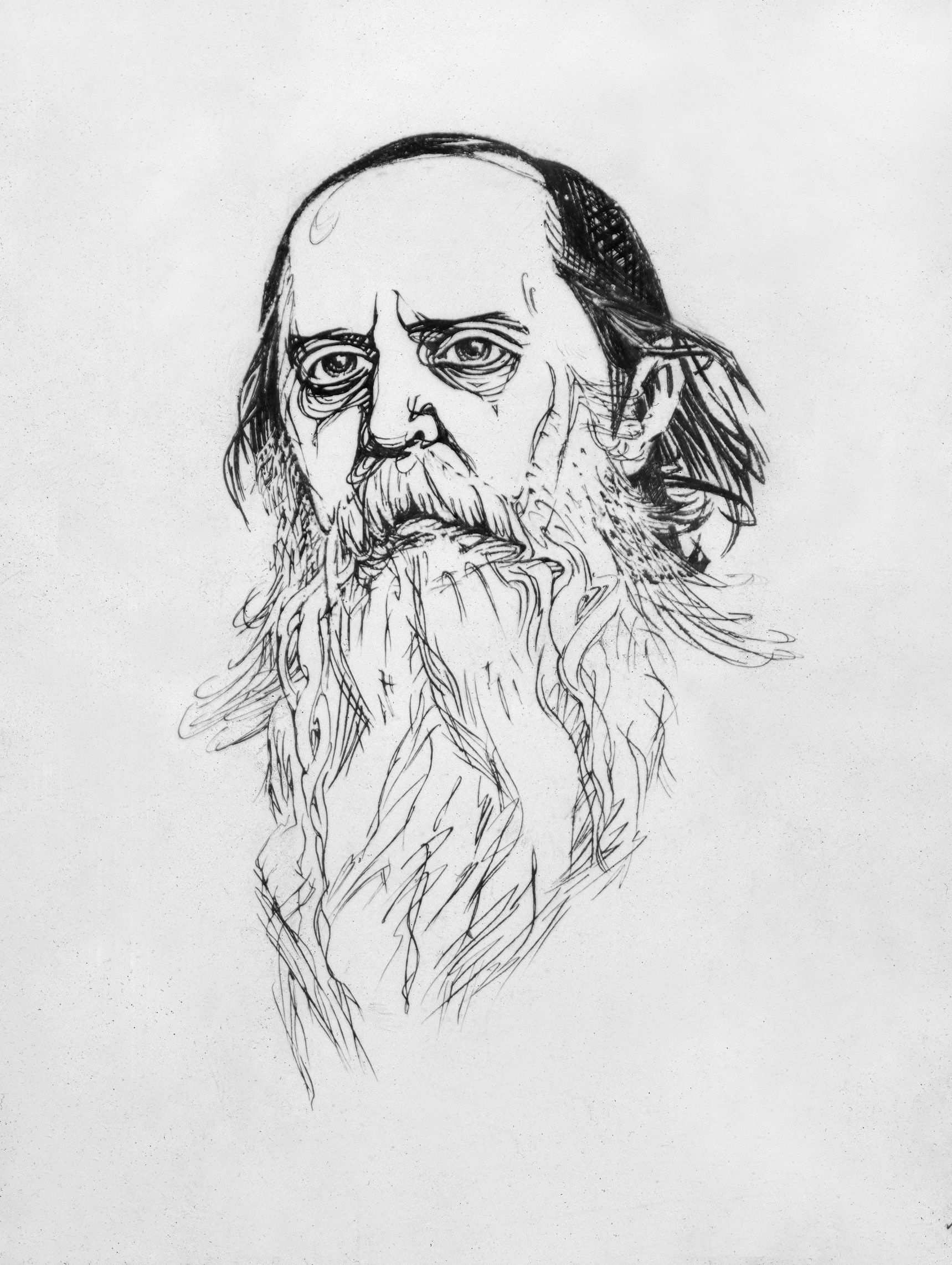

Некоторые ее работы вполне, но своеобразно признаны и популярны – например, набросок (фломастером) Пушкина, оригинал которого безуспешно пыталась купить у нее некая итальянка, и который можно встретить во многих интернет- и печатных изданиях. (На самом деле этот «набросок» представляет собой плод долгих и упорных поисков, один из множества вариантов, в истоке которых лежит тщательно проработанный и замечательный карандашный рисунок – который, подозреваю, она уничтожила как чисто технический, увидев мой интерес к нему…) Так же своеобразно признан портрет Салтыкова-Щедрина, многое другое... «Своеобразно» потому, что почти всегда анонимно, без упоминания автора. Или даже, из-за небрежности редакторов сайтов, под чьим-то чужим именем. Кстати, упомянутый портрет Пушкина, как я в этом лично убеждался, «в народе» обычно приписывают самому Пушкину. Это нас с нею несколько смущало: Пушкин, при всей его гениальности, ТАК не рисовал.

Постоянно приходилось слышать, от увидевших ее работы впервые, одну и ту же непонятную фразу «я бы так никогда не нарисовал(а)!». Это Людмилу даже немного коробило – будто любой может быть художником. Но я, кажется, понимаю настоящий смысл этой фразы: научиться так рисовать нельзя.

Я допускаю – нет, я совершенно уверен, – что если бы ее рисунки каким-то образом оказались в папках лучших мировых художников-классиков (не дутых), то ни один искусствовед или художник не усомнился бы в том, что там им и место, а может быть, какие-то из них и прославились бы как лучшие из работ этих классиков… Этим я не хочу сказать, что художников, к которым было бы применимо такое предположение, более не существует. Но это, повторю, – «олимп».

Способность ее к скульптуре, как я выше уже продемонстрировал, была такой же абсолютной, как и к рисованию. (Странно, но эти две способности не всегда даются художнику вместе.) Материал – глина, пластилин, дерево, кость (пластмасса). Портретов в глине и пластилине не сохранилось ни одного, не сохранилась (подарена) работа и в пластмассе… Из известных скульпторов выше всех ценила, по крайней мере чаще всего вспоминала, Голубкину. Вспоминала, помнится, и Белашову, затем – Шадра, Андреева и, конечно, еще многих других. Смолоду очень трогали ее «Се человек» и «Не от мира сего» Антокольского. А первым ее детским «скульптурным» впечатлением была скульптура «Сатир и нимфа», увиденная в Третьяковке еще до войны – за те несколько часов, что ее мама с отчимом могли пробыть в Москве, успели и туда – думается, это был момент предощущения ее собственных возможностей в этой области.

Ее готовы были принять, переводом из МАрхИ, кажется, в Суриковку. Но Людмила передумала, а там не настаивали, понимая видимо, что учить ее нечему: «умеете лепить (она принесла показать скульптуры) – и лепите!». Так или иначе, она не могла бы сделать из рисования или скульптуры профессию, превратить это в деловую обязанность. Не только какие-то начальственные требования, но даже столь необходимая многим востребованность отбивала у нее всякое желание к творчеству. – Может быть, я приведу не слишком точный пример, но: однажды ее мама, увидев, как она лепит, пользуясь всякими негодными к тому инструментами, купила ей ко дню рождения стеки (что было конечно для них дорого). И Люда, столкнувшись с такой заинтересованностью в ее увлечении, долго не могла после этого начать лепить…

Если можно назвать «стилем» или «манерой» точность, уверенность и какое-то точное изящество штрихов или пятен – то, конечно, они у Людмилы были. Но я бы предпочел этих слов в отношении ее творчества не использовать: подражать такому стилю невозможно (а без возможности его перенять, стиль – не стиль), и слишком часто стиль и манера выступают прикрытием недостатка и мастерства, и таланта.

Когда я сканировал работы Людмилы, немного уже стертые, на пожелтевшей от времени бумаге, в том числе почти миниатюрные наброски из блокнота размером 10х14 см, возникло какое-то ощущение обнаруженного вдруг клада, найденного сокровища. Оказалось невероятно увлекательным – рассматривать ее рисунки под сильным увеличением, обнаруживая то, чего невооруженным глазом, в докомпьютерную эпоху, разглядеть было физически невозможно. Чего, стало быть, не могла оценить и она сама, когда их создавала. А именно: за малостью размеров не скрывалось ни малейшей неопределенности или неуверенности, никакого расчета на то, что «этого все равно не увидят». Об этом и говорить как-то неловко. Ты все видишь; видишь, как карандаш прерывается на зерне бумаги… рвется прямо там, где штрих должен передать почти соразмерные зерну детали… но, так сказать, художественная точность волшебным образом превосходит объективные физические возможности.

Еще о «zoom». – Обожала, на выставках, разглядывать картины – и особенно те, написанные широким мощным мазком, которые «положено» обозревать издалека – с самого близкого расстояния, вплотную. Хотела непосредственно осязать мастерство. Интересно, если бы кто-нибудь сказал ей тогда что-нибудь вроде «мастерство – это еще не талант», – как бы она реагировала? Наверное, заметила бы про себя (ее словами): «плетет черт-те что».

С натуры рисовала очень быстро. А рисуя не с натуры, Людмила так же быстро, чуть ли не сразу добивалась великолепного результата – так, что наблюдатель, я например, приходил в восхищение и считал, что работа совершенно закончена, и лучшего желать нельзя! Но она так никогда не считала, и работа многократно переделывалась (казалось, что, чем больше хвалишь, тем вернее работа будет изменена), переделывалась иногда кардинально, совершенно безжалостно, и порой затягивалась на долгое время, высасывая из нее все силы, до изнеможения…

Говорят, писателя можно оценить по тому, сколько он из своего произведения вычеркивает. То есть, видимо, насколько он способен жертвовать в т.ч. самыми удачными частностями ради целого. Так, не вошедшие в «Онегина» стихи сами по себе гениальны, и т.д. – Но писатель хотя бы оставляет отброшенное в черновиках. Не то художник. Наблюдать за физическим уничтожением замечательного произведения искусства, ради другого, которого ты еще и представить себе не можешь (да еще и без уверенности, выдержит ли, скажем, истертая бумага) – было совершенно невыносимо! – Например, большой портрет Салтыкова-Щедрина был готов, как обычно у Людмилы, невероятно быстро, и был несколько, и великолепно, утрирован. Пока я переживал свои восторги, все «анатомически» неверное было соскоблено лезвием (это рисунок пером); результат, которого еще пришлось со страхом ждать – не «эффект», а совершенство. Из всех «собирательных» (сделанных после жизни) портретов Щедрина, которые только я видел – это, с большим отрывом, лучший.

...Я привычно рассматриваю этот портрет на мониторе кусками, с большим увеличением – наслаждаюсь и изумляюсь невероятной красоте линий, их скрещений и переплетений (а ведь это «непоправимые» тушь и перо!), – красоте, о которой художнику явно нисколько и не думалось – важна была только точность!

Достигнутое для нее ничего не значило в сравнении с тем, чего ей было надо достигнуть. Бывала так не удовлетворена тем, что делает, что даже я – не могу простить себе – иногда ей почти верил. Сейчас только обнаружил, в самом неожиданном месте, совершенно потрясающий портрет Ахматовой…

Страсть добиться от своего произведения именно того, чего исходно желалось, не удовлетворяясь самым замечательным «что получилось», была у нее совершенно бескомпромиссной, если не маниакальной. С детства. Людмила рассказывала, как еще в дошкольном детстве ее мучило следующее: всегда после дня упорнейшего труда над каким-нибудь рисунком, когда ей уже даже начинало казаться, что желаемое достигнуто, едва приходил сон (что было для нее всегда нелегко, мешали ночные страхи), как ей являлся в глазах яркий идеальный образ рисунка… И наутро – проводив на работу маму, «до синенького заборчика» – она все начинала сначала.

К вопросу о замысле и воплощении: часто говорила, что нельзя заранее точно представить, что и как нужно сделать (в виду своего идеала), для этого нужно видеть, что уже получается, и отвергать… Это касалось и такого неважного, вроде бы, дела, как композиций в доме – художник остается художником во всем. Дом должен был быть «не скучным». Этому посвящала невероятно много времени и стараний. А мне нельзя было привесить, по ее указаниям, картинку или полку иначе, как с третьего раза – на сколько-то сантиметров выше, ниже или в сторону. Такие мелочи, как попорченные дрелью и пробойником обои, для нее, как и положено художнику, значения не имели – вроде как помарка на бумаге.

…По ней видно было, что талант дается человеку не так, как, скажем, дается красота – даром; нет, талант – это заслуга, внутренний подвиг. На ее примере я убедился и в том, что даже только профессиональное мастерство не может возникнуть без страсти, стало быть, без таланта.

Специфически «детских» рисунков, отнюдь не «непосредственных», какими их принято считать, а скорее представляющих собой примитивные схемы изображаемого, у маленькой Люды, по-видимому, никогда не бывало. Она помнила свое удивление от того, как в первом или втором классе соседка по парте, отличница, изобразила на уроке рисования яблоко: аккуратно разделила контур яблока на две половины, а затем одну из них гладко закрасила красным, другую зеленым. И получила пятерку. Едва пришедшая в школу, после изнурительной, едва не убившей ее малярии, Люда считалась, видимо, по всем предметам безнадежно отставшей, и получила за свой рисунок чуть ли не тройку. – Наверное, это был ее первый опыт столкновения с разными учеными оценками произведений искусства – их она совершенно презирала. «Кроме (настоящего) художника, никто в искусстве ничего не понимает.»

…Как трех- или четырехлетняя Людочка усвоила перспективу. – Однажды целый день она промучалась над тем, чтобы изображаемый ей забор от угла «повернулся», упрямо протирала и протирала карандашом до дыр, на многих листах, край забора (Людмила есть Людмила!), пока вечером не пришла с работы мама и не провела от этого края две сходящиеся линии. И все стало ясно. – Уверен, что это был единственный случай, когда Людмила чему-то серьезному в искусстве у кого-то научилась – потому он ей и запомнился.

Нигде в своем довоенном и военном детстве, разумеется, не учась и не имея никаких самоучителей, Людмила поступила в Ростовское художественное училище, где прозанималась год, и затем в Московский архитектурный институт. Пятерки по рисунку на вступительных, которых (не знаю, как сейчас) в МАрхИ практически никогда не ставили, обеспечили ей поступление несмотря на провальное (в отношении аккуратности) черчение, немецкий, которому в ее школе учить было некому, и изгнание с экзамена по письменной математике за подсказки (к счастью, изгнавшая ее математичка после разобралась, по сданным работам, что подсказывала именно Люда, а не ей подсказывали). – А рисовала тогда, до поступления в училище, Люда именно таким способом, каким не рекомендуется этого делать в учебных пособиях: не все сразу, начиная с наметки композиции и общих объемов, а начиная с какого-то определенного места. Люда начинала с глаз. Также и в акварели – не прокладывая предварительно общие тона по всему рисунку, а точками. И тоже начиная с глаз.

Если Людмила чему-то в искусстве и научилась у других (кроме упомянутой перспективы и, может быть, рисованию «от общего к частному»), то только так: достаточно ей было, скажем, увидеть в ростовском музее картину, написанную широким и пастозным мазком, или исполненную по-сырому акварель, чтобы понять: стараться «прилизывать» совсем не нужно.

Но и «развязаны руки» у нее были по-своему. В ее акварелях, вопреки правилам акварельного «шика», работает и карандаш, и невозможны потеки. Ее потрясающая техника вызывалась к жизни задачей, а задачей не мог быть интересный лист сам по себе, но только заинтересовавшая ее натура.

…Объективности ради, скажу – был все-таки один полученный ею совет (от старшекурсника «Володьки» – Владимира Александровича Сомова), который она помнила. «Трудись над работой сколько хочешь, но в результате должно получиться так, будто это тебе ничего не стоило.» Но, точно, Людмила никогда и ничего не сделала бы в своей работе потому, что вспомнила бы какое-то правило. Или озаботилась бы тем, чтобы сознательно придать своему созданию какую-то видимость. Дело в том, что все совершенное само по себе выглядит просто и естественно.

Во время войны рисовать стало не на чем – шли в ход любые свободные поверхности исписанных страниц, старых тетрадок и книг; наверняка проблема была и с красками (если они вообще были), и с карандашами… Но и в обычное время Людмила пользовалась теми минимально годными материалами и инструментами, которые попадались ей под руку, специально и любовно не обустраивала рабочее место и т.д. Единственная, может быть первая ее работа маслом, которая сохранилась – портрет ее девятнадцатилетней, в голубом шарфике, который ей подарил после окончания школы друг Женя – написана на выгнутой крышке старого чемодана (впрочем замечательно ей загрунтованной – ничего не пожухло). Художники давно замечают за собой, как влюбляются в запахи красок (а это может быть и карболка), разбавителей, грунтов – все это объективно не слишком приятные запахи. Их очаровывает, так сказать, сам воздух искусства. Так вот – спрашивал и получил ответ – Людмиле эти запахи не нравились! В искусстве она занималась не искусством, оно в ее задачах оставалось только подручным средством.

Ее всегда удивляло, когда ее просили что-нибудь для кого-нибудь «хоть кое-как» нарисовать, поскольку ей это не составит труда и в любом случае получится лучше, чем они сами бы нарисовали. «Кое-как» звучало для нее нелепо: рисование требовало напряжения, о котором просящие, конечно, и не подозревали. – Я думаю, что талант – это и есть способность подключить к делу все силы, главное, подсознательные или «надсознательные»…

Могла ли работать без вдохновения? – Никогда и не стала бы, зачем?.. Но ее вдохновение был самый напряженный труд.

Пейзажей она никогда не рисовала и не писала. Жаль… Она слишком любила природу, и ей важнее было ее воспринимать, растворяться в ней, ни на что не отвлекаясь. «Проявляться» на природе было ни к чему, здесь для нее уже осуществлялось самое важное в ее жизни. Кавказ, горы, где по ее выражению «чувствуешь себя в гостях у Бога», или ее любимое Подмосковье – она запечатлевала на слайдах, простенькой «Сменой».

...Но пейзажную живопись (как и вообще живопись) любила – если только это было то направление, которое можно условно назвать по имени его, может быть крупнейшего, представителя – Константина Коровина. (Если пейзаж, уточню это – то пленэр, если портрет – то с натуры; форма лепится цветом; каждый положенный цвет остается ярким, но «знает» о том, какой цвет рядом и в любом месте холста; смелый мазок, без которого не передать неповторимость момента…) Это направление в общем и воспринималось ей как сама живопись, в ее полном выражении, а все прочее, с использованием холста и красок – как что-то другое, к чему никакого интереса не проявляла.

...Большие выставки Левитана и Шишкина (а не только Коровина) мы с ней посетили; конечно, в этих художниках есть то главное, чего она ждала от живописи, только зачем-то, как она говорила, они «связывали себе руки». Кстати, даже французский импрессионизм тоже воспринимался ей как только шаг к этой настоящей живописи. Тот факт, что пленэр, мазок и прочее – открытие этих самых французов, был для нее из разряда «сведений», «знаний», которые на ее непосредственное восприятие повлиять никак не могли.

Однажды мы с ней зашли на выставку художницы, которая, как позже мы узнали, была расхвалена Шиловым. На входе в зал нас встретили как «своих», словами – «заходите, это не мазня!». Людмила ответила – «а мне нравится как раз мазня» (свое отношение к тому, что ей было важно, она не скрывала даже из любезности). И потом несколько дней не могла отделаться от того, что видела мир глазами той художницы (такое всегда с ней бывало после выставок) – в данном случае жестким и бесцветным.

Разумеется, пастозный мазок был важен не сам по себе. Вспоминаю, каким диким ей показалось суждение, что «…зато у Ц. живопись хорошая». Сходили мы специально ее, эту живопись, посмотреть – когда знакомые ей сказали, якобы тот пишет, «как Коровин».

Средневековой (в особенности) и вообще «прилизанной» живописи, что называется «старых мастеров», с ее четкими контурами и локальными цветами, не ценила. Не помню даже, чтобы хвалила живопись Леонардо (в отличие от его рисунков). Историческая значимость этой живописи, никакие ученые сведения ничего, как только что сказано, изменить в этом для нее не могли. Впечатления ее могли быть только прямыми, непосредственными.

Вообще, если Людмила высказывала какое-то свое отношение к чему-то в искусстве, которое меня удивляло, я и сам стеснялся «лезть к ней» с рассуждениями или тем более чьими-то учеными оценками (насколько они были мне известны). Слишком чувствовалась неуместность всего этого – прямого ощущения в искусстве ничто не заменяет. Прав тот, кто больше одарен способностью ощущать. Это как если бы самый догадливый слепой пытался подсказывать дорогу зрячему – тому, кто ее просто видит.

Передвижники, жанровая и историческая живопись для нее, в общем, существовали. Поскольку это и портреты, и выражения лиц, причем в большинстве случаев, конечно, натурные. – Но то, как можно создать «Утро стрелецкой казни» (в этот зал Третьяковки вообще не входила), или «Иван Грозный и сын его Иван» (хотя Репина ставила очень высоко), у нее в сознании не укладывалось. Как и то, зачем на картинах Айвазовского всякий шторм украшается изображениями утопающих.

В конце 1970-х весьма оценила эстамп – в основном, лаконичную цветную и черно-белую линогравюру (например, пейзажи и цветы Татьяны Скородумовой, но и многое другое)… Этот замечательный и воистину демократичный жанр был «похоронен» современным рыночным обывателем с его пристрастием к многодельному и дорогому (или имитирующему дорогое).

Те общепризнанные гении (в кавычках или без), художники, начавшие в 20, 30 или 40 лет, в отношении которых понятие профессионального мастерства как бы неприменимо и чье бьющее в глаза неумение как бы и составляет особую примету их гениальности – для нее совершенно не существовали… «Отдать» ей Ван Гога мне было все-таки жалко: «все-таки он трогает…», начинал я, – но настаивать не решался. (Что до знаменитых примитивистов, то они, прямо говоря, вызывали у нее отвращение.) «Натурализм» с его посягательством на «как живое», а создающий мертвенное, конечно, нужной альтернативой «Ван Гогу» для нее не являлся.

Помню, как насмешил Людмилу рассказ одной интеллигентной дамы, у нас на кухне. Та, в отчаянной попытке лично ощутить великие достоинства Малевича, которые, по ее сведениям, всякому культурному человеку положено было ощущать, надеялась в черной, накрашенной из одного тюбика поверхности его «Квадрата» разглядеть какие-то цветовые нюансы – видимо, долженствующие составить гениальность этого произведения – и не сумела!.. Подходила на самое близкое расстояние, какое только позволено было – и никак! Не хватило у ее глаз, как она решила, соответствующей чувствительности… Желание принудить себя видеть то, чего не видишь, тем паче восхититься этим, было для Людмилы верхом нелепости. (Я иногда пытался смягчить эту ее позицию: «ну, а вот в детстве, когда человек еще только формируется, он может…» – «Нет, не может!».)

Между прочим, разительно неверное использование Малевичем материала – податливые холст и кисть, как и округлая столовая керамика, никак не подходят его монотонно закрашенным геометрическим фигурам – уже, что называется, «заставляет усомниться», – тут не помню ее точных слов. А вообще на соответствие материала и задачи всегда обращала внимание. Если материал «работал» на задачу сам по себе – например, в нужном месте на картине оставался незакрытым краской холст, или в скульптуре оставалось необработанным дерево или камень – это ее всегда радовало. Кроющие или прозрачные краски; хранящая следы пальцев глина, вечный мрамор или живое дерево «работают» каждое по-своему. У Коненкова, например, ей не нравилось то, что в его точеных деревянных скульптурах дерево использовано как мрамор.

Значение и возможности «чистых», ничего не изображающих цветовых пятен и линий чувствовала Людмила, конечно, в самой полной мере. Суждения вроде тех, что хорошую картину можно перевернуть, и она останется хорошей, или что палитры (у хороших художников?) сами представляют собой произведения искусства, и т.д., были для нее самоочевидными. В детстве, ничего, уж конечно, не слыхав об «абстракционистах», сама глубоко и надолго «западала» (ее слово) в рисование пятен, ничего не означающих композиций… Без этого не существует художника! – Кстати, декоративное искусство, по существу остающееся, несмотря на свое прикладное назначение, лишь в этой сфере «чистого искусства» (минус претенциозность), занимало Людмилу всегда. Невозможно представить себе, чтобы в ее быту появилась случайная, не радовавшая бы ее глаз вещь, будь то тарелка или простынка (причем угадать ее отношение к вещи, когда кто-нибудь, хоть и я, пытался что-то ей подарить, было почти невозможно – отношение было слишком личным). Она и сама многое делала в этом роде.

Любила балет – красоту движения. Помнила свое сильнейшее впечатление от первой встречи с ним – кажется, в Москве. Оставила чудесные – легкие и изящные – графические фантазии-композиции на тему балета (часть из них воспроизведена здесь на сайте, а часть оказалось невозможным воспроизвести из-за избранной Людой техники – они процарапаны иглой по какому-то прозрачному пластику). Но, после смерти (или гибели) своего старого друга Владимира Яковлевича Либсона, страстного обожателя гор и настоящего балетомана, уже не смогла его смотреть.

Нащупанный, стилем 1960-х, женский облик считала идеальным (ну, или наиболее адекватным женщине). Моду с ее изменениями – как необходимость чему-то подчиниться в ней, хотя бы на уровне «приличий» – презирала совершенно. «Красиво – то, что красиво!» Едва не разочаровалась в Плисецкой, когда услышала ее слова – «красиво то, что модно». – Действительно невообразимое, для артиста такого уровня, высказывание.

О ее отношении к специфически «современному» искусству. – Когда я, из любопытства к ее реакции, показывал ей какие-нибудь произведения Ш-на, могла здорово разозлиться. Не на Ш-на, а на меня. «Зачем ты это мне показываешь?!» – «Между прочим, он академик такой-то Академии.» – «Мне-то какое до этого дело?!» Как если бы я обращал ее внимание на чью-нибудь позорную оплошность, из тех, которых не следует замечать и тем более комментировать. Фамилии его она точно не запомнила. И, таким образом, никаких ее отзывов о его творчестве не было… Впрочем, вру! Один, косвенный отзыв все-таки был. Однажды нашу старинную добрую знакомую (надеюсь, она этого текста не прочтет), женщину-искусствоведа спросили при нас, нравится ли ей скульптура Ш-на «Петр I», и та с восторженным выражением ответила – «о-очень!». Вот это «очень!» вспоминала часто и язвительно, как пример полной непричастности «понимающей» публики к искусству («они знают только, что говорить»), и ее «стадных» (ее слово) реакций.

Можно, видимо, и не упоминать, что те публичные хулиганские и похабные выходки («перфомансы»), которые встретили столь восторженное понимание в интеллигентских кругах, вызывали у нее ту реакцию, которой они заслуживают. Жалко было только ее нервы. Да еще немного тех наших знакомых, которым случалось некстати похвастаться перед ней принадлежностью к «понимающим».

Не художник для правил, а правила для художника. – Однажды в мастерской, оформляя какой-то поздравительный адрес, применила дополнительные цвета. На что ей в бригаде (группе) искусствоведов тут же деликатно-высокомерно указали. «Успокойтесь, никто из вас ничего не понимает.»

Знает ли талантливый о своем таланте? – Знает! (Правда, само по себе такое «знание» еще не показатель – так бодрствующий знает, что бодрствует, но и грезящий может так думать.) – Видеть на выставках, что кто-то из знаменитостей далеко не так хорошо рисует (обладает способностью рисовальщика), как она, для нее было привычно и совсем не удивляло, это даже не обращало на себя ее внимания. Она могла оценить что-то в замысле картины или в каких-то эффектах. Но, если на это обращал ее внимание я, она не спорила, как с чем-то само собой разумеющимся. Свои возможности она вполне сознавала, но это не наполняло ее никакой гордостью, настолько они были для нее естественны.

Вообще, на удивление снисходительно могла относиться к чужому, совершенно несравнимому с ее собственным, рисованию, просто не сравнивала и потому могла искренне хвалить (хотя правдива бывала чуть не до грубости). Правда, лишь до тех пор, пока кого-нибудь, по примеру «жаль что незнаком ты с нашим петухом», не угораздит поставить ей что-то подобное – хоть и самое авторитетное или прославленное – в пример.

Настоящие чужие таланты очень ценила. Помнила, по Ростовскому училищу, «Юрку» (Юрия Михайловича) Атланова (его мы однажды увидели издалека рядом с ЦДХ у Крымского моста; не знаю, впрочем, как она оценила бы его «взрослое» творчество), и «Мишку» (Михаила Яковлевича?) Пономарева с его «фиолетовыми», как бы непохожими на натуру, но замечательными натюрмортами. Совершенно одинаково ценила настоящее произведение искусства, видела ли его в Пушкинском музее или на Арбате, «за трешку». У нас в квартире и сейчас висит один замечательный этюд с Арбата – правда, за 40 рублей. Точно также и в обратную сторону, одинаково отвращалась, как правило не комментируя, от не-искусства – наивного, на Арбате, или претенциозного – в ГМИИ. Даже неловко вспоминать об этом – настолько такое отношение было для нее естественно.

Отмечала печальный факт, что настоящий художник, даже самый признанный, работает в прямом смысле ни для кого – поскольку и самый лучший зритель не в состоянии охватить хоть малой части вложенного в его произведение. «На выставках слишком много картин»: того часа-двух, что человек может провести на выставке, не хватит и на то, чтобы рассмотреть одну… На выставках, в силу этого, очень уставала, было ей и обидно за художников, но в общем эта ситуация в особое отчаяние ее не приводила: сама она, по собственному расположению, работала только для себя.

Надо сказать, выставки посещала (для художника) редко – если только кто-нибудь ее «вытаскивал». «Художественные впечатления» получала везде.

Многие, даже великие архитекторы, как рисовальщики далеко «не тянут» на художника. – Пример отличия между «владеть карандашом» и «художник» был у меня перед глазами. Разница была такой же, что и между «хорошей памятью» и ее «паранормальной» памятью на стихи. (Кстати, сама Людмила считала природу любых выдающихся способностей именно «паранормальной».) Все это меня занимало, и, если Людмила вспоминала и хвалила чьи-нибудь студенческие проекты, я всегда интересовался: а рисовал (этот студент) хорошо? – и ответ всегда был: «не обращала внимания». За исключением одного случая. И то, я слышал об этом лишь раз, упомянутое ей вскользь. Однажды ее институтский друг, старшекурсник, всеми в институте признаваемый за великий талант, «закончил» ее рисунок к сдаче (она, как всегда в сессии, «зашивалась»). Тут только она заметила, что рисует он слабее ее. Вообще, чужого вмешательства в свою работу она совершенно не терпела – не представляю, как она ему это позволила! Скорее всего, рисунок был выброшен.

К пропаже своих работ относилась с непостижимым для меня спокойствием, зато к малейшему вмешательству в них – случающемуся в коллективной работе – абсолютно нетерпимо. – Вот первый по хронологии, известный мне пример. Однажды, когда Люда оформляла (рисунками) обще-школьную стенгазету (для класса это было гордостью, и ее освобождали от уроков для этого на два дня), девочке, которой было поручено вписывать в газету тексты, вздумалось в ее отсутствие украсить готовую газету виньетками. Стереть цветной карандаш, видно, не удалось, и Люда газету уничтожила... (О реакции классной руководительницы и всех прочих участников события она не рассказывала, видимо, вспоминать об этом ей было огорчительно, но, точно, никак не раскаивалась. Вообще же сознавалась – «у меня дурной характер».)

Если (по моим наблюдениям) вступающая в искусство молодежь постоянно находится в напряженном поиске каких-то абсолютных, но внешних и конечно же «современных» критериев того, как и что в искусстве «надо» и как ни в коем случае «не надо», то – нужно знать Людмилу, чтобы не сомневаться в этом – ничто такое ее не занимало, она вряд ли даже отдавала себе отчет в существовании каких-то подобных критериев. «Надо» от рисунка ей было всегда только то, скажу от себя, чего было остро надо достичь ей самой. – Это являлось, видимо, каким-то «камнем преткновения» для ее сокурсников, поскольку просто отринуть ее работы или оставить их без внимания, если что-то в них по их представлениям оказывалось как «не надо», было конечно же невозможно. Однажды Люда вошла в аудиторию и обнаружила, что ее блокнот с набросками был извлечен из стола и вся группа обсуждает их с преподавателем, причем так увлеченно, что она смогла незаметно ретироваться; когда она вернулась в аудиторию, блокнот был аккуратно уложен на место, и никто ничего ей не сказал… В другой раз она подслушала разговор своего товарища (Филлера), как он повесил «Людкин» автопортрет у себя дома на стенку, и как затем, в очередной раз что-то в искусстве «поняв», снял («теперь вижу – лажа!», цитировала она со смехом); вскоре он вернул его на место, и спустя многие десятки лет (он сам недавно рассказал Людмиле об этом), этот портрет в его доме висит…

«Искать себя» в искусстве – это было, что называется, не ее проблемой. Всегда делала только то и так, что и как сама хотела. Если что-то подобное и происходило, то, во всяком случае, само собой. Сделать что-нибудь в своей работе единственно с целью, сознаваемой или нет, не быть на кого-то похожей – такого за Людмилой и представить невозможно. – Скажу от себя: такой художник оригинален и в том, в чем по формальным признакам на кого-то похож, – поскольку истинный смысл слова оригинальность – подлинность.

Когда она рисовала что-то (кого-то) «по заказу» (на самом деле всегда только потому, что ей самой было интересно это лицо нарисовать), то заказчику можно было только посочувствовать. Сроков для нее не существовало, существовал только удовлетворивший ее результат, а удовлетвориться результатом ей было практически невозможно. – То же было, в какой-то мере, и на архитектурной работе – где срок святое – но ей прощалось.

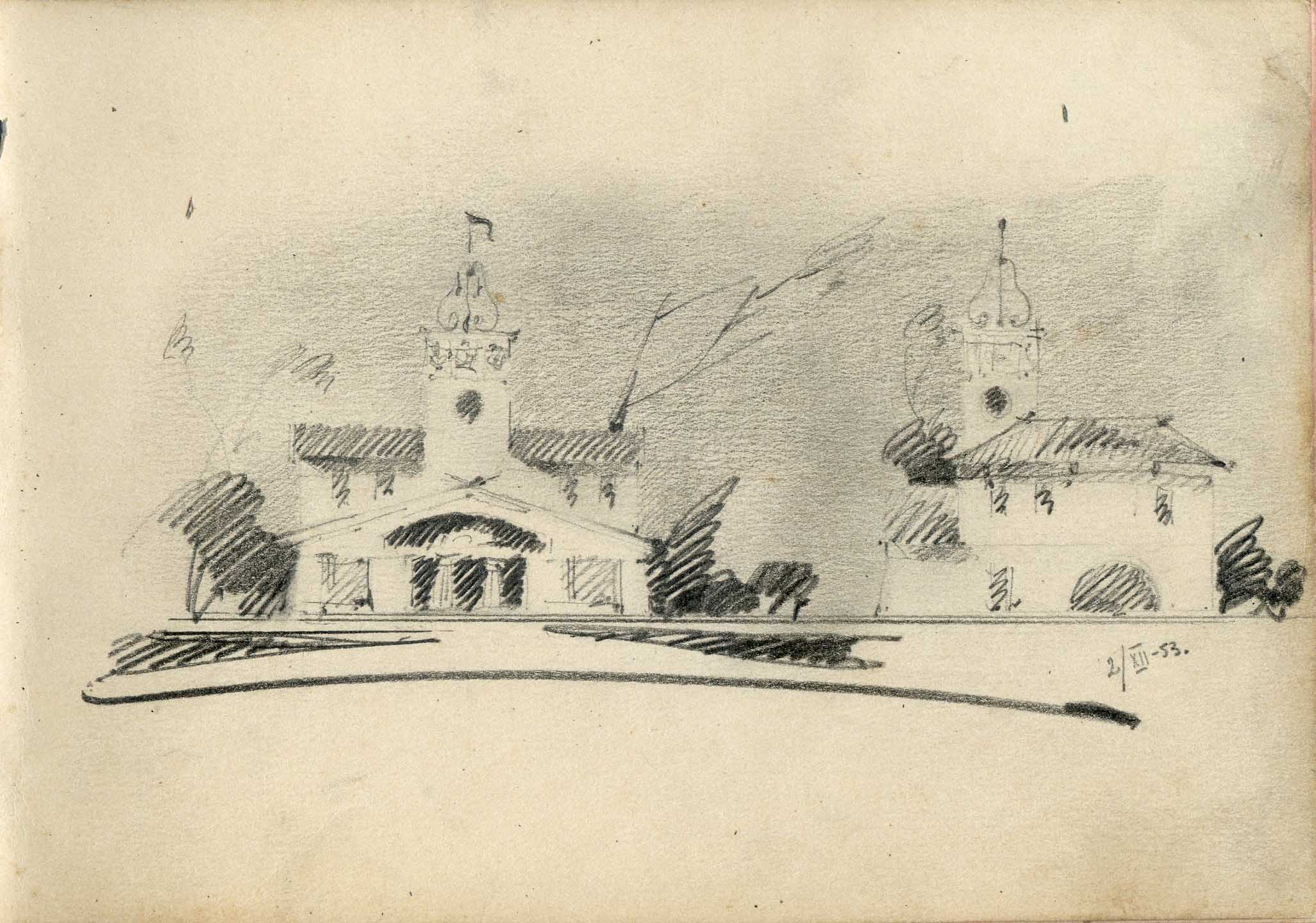

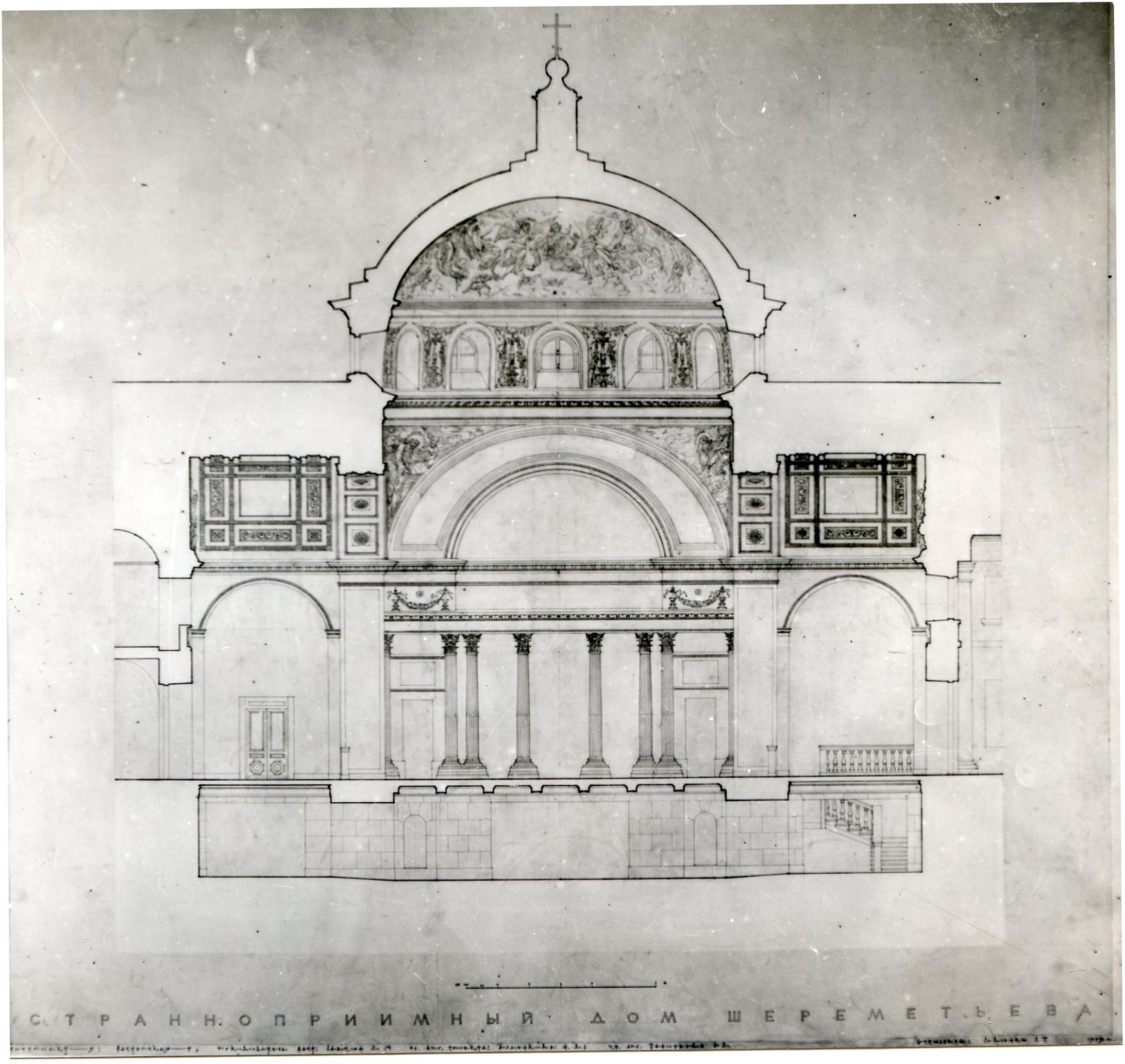

Архитектором, как она часто говорила, она себя не считала, вообще находила эту профессию себе несвойственной – в том числе потому, что в ней зависишь в своем творчестве от многих людей и обстоятельств – но была им, внутренне, в большей степени, чем многие известные архитекторы. Я так думаю. И дело не только в ее способности вообразить и спроектировать, которая постоянно отмечалась «метфондами» в институте, и не только в восхитительной, хоть и не особо аккуратной графике с изящными легкими прорисовками, оригинальной и красивейшей серой или цветной отмывкой и пр. (Очень малое из этих работ, и в плохой передаче, можно видеть здесь на сайте. Особенно жалко огромную доску с разрезом по центральной части Странноприимного дома Шереметьева, ныне «Склифа», с многофигурными росписями Скотти в куполе. Другую великолепную доску с общим видом Дома Шереметьева и вовсе погубили – ее «срезали»…) Дело в другом. Она чуть не физически ощущала масштабность или немасштабность зданий, их соразмерность среде и человеку, и остро чувствовала создаваемое ими настроение, какими бы ни были их другие достоинства – а это, видимо, в архитектурном таланте составляет главное. Между прочим, знаменитая церковь в Дубровицах, ее, как она выражалась, «пугала» (сама по себе «пышность» значения тут не имела – нравились же Людмиле церкви в Уборах и Филях). Буквально терпеть не могла Гауди. Не помню, чтобы выражала восхищение средневековой европейской готикой. «Она у нас ренессансистка» (говорил ее преподаватель Т.И. Макарычев).

(Гауди – до отвращения и возмущения. Культ Гауди объясняла полной эстетической нечувствительностью питающих этот культ: они радуются, когда хоть что-то их явно «бередит». Чуть не поссорилась со своим давним институтским товарищем из-за его примирительных слов по поводу Гауди – «архитектор имеет право на эксперимент». Действительно, сюрреализм, «страшный сон» в архитектуре – вроде кривых шпилей – эксперимент, академически выражаясь, сомнительный: если живопись имеет здесь то явное преимущество, что, как говорила Людмила, «на картину можно не смотреть», то архитектура создает среду, в которой человек вынужденно обитает, которая должна быть поэтому во всех смыслах комфортной, уже хорошо по ее мнению – если незамечаемой, и которую можно отравить. Исторический испанский город с его средой был Гауди, по ее представлению, «уничтожен» – хуже, чем если бы подвергся бомбардировке. – Как был «уничтожен» Новгород творением другого ее институтского друга – эзотерически весьма признанным зданием Драмтеатра... Впрочем, продолжала этому другу очень сочувствовать, в его одинокой старости.)

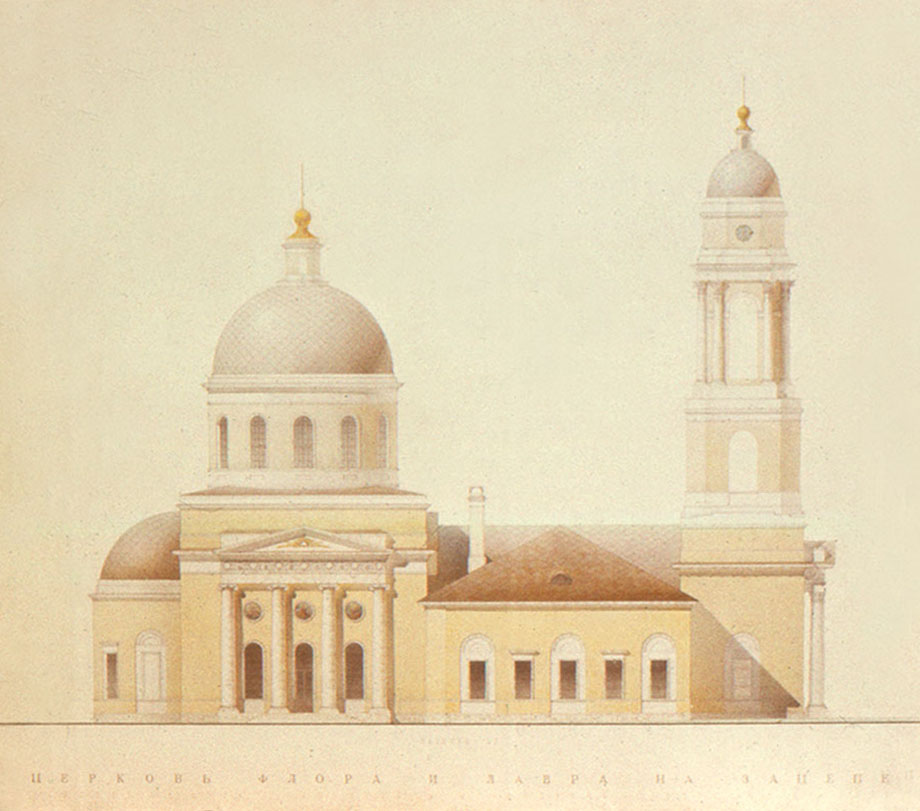

Если, в наших с ней разговорах, мне надо было сказать что-то вроде «лучший художник, какого только можно представить» – я говорил, для краткости, «Коровин»; если «лучший скульптор» – «Голубкина»; а если «лучший архитектор» – «Камерон» (как автор «Камероновой галереи» в Царском селе). – Специально о своих архитектурных предпочтениях Людмила почти не высказывалась, но явно это была вся русская архитектура (заграницей не бывала), всех времен, за исключением классической «готики» (не считая только баженовской церкви в селе Поджигородово), и ложно-национального стиля начиная от Тона. Об этом сужу, главным образом, по нашим многолетним воскресным поездкам по Подмосковью – идея их у Людмилы была всегда в том, чтобы подобраться к какому-нибудь памятнику архитектуры, усадьбе или храму, по возможности не кратчайшим путем, от электричек автобусами, а через «природу». (Мастером такого «подхода» был В.Я. Либсон, и его «желтенькие книжечки» из серии «Дороги к прекрасному» были растрепаны нами до крайности; иногда мы с Сергеем Малыгиным присоединялись к нему в его особенно трудных дальних поездках.) В этом отношении особенно, кажется, потрясает усадьба бабки Лермонтова Середниково – если подойти к ней издалека лесом, со стороны парка. Этой усадьбе сравнительно повезло, в смысле сохранности – в ней находился санаторий («Мцыри») – то же и любимые Людой Валуево, Петрово-Дальнее, Никольское-Гагарино... В основном же памятники архитектуры стояли без крыш и штукатурки, некоторые явно доживали последние годы. Полуразрушенные храмы и усадьбы видеть было хоть и больно, но привычно, к тому же, как говорят архитекторы, «хороша та архитектура, которая хороша и в руинах»… Но на впечатлениях от этих поездок останавливаться здесь нет возможности. Главным в них для Людмилы, как она говорила, была природа, но выбраться на нее было лучше всего, если была «задача» – памятник архитектуры.

Кое-какие восхищенные или одобрительные высказывания Людмилы об архитектуре, кроме упомянутых, все-таки припоминаю. Стрелка Васильевского острова, вид от Эрмитажа. Церковь Вознесения в Коломенском, в проекции на дали. Дом Пашкова. «Провиантские склады» Стасова. Станция метро Кропоткинская (но заступилась и за пышную арочную Арбатскую, когда Малыгин эту станцию раскритиковал как «сталинскую»; тот даже пошел на попятную – «ну, она может нравиться…»). Кстати, возмущаясь выставленным напоказ телом Ленина, считала здание мавзолея и красивым, и необходимым на фоне огромной голой стены за ним. Нравился ей и Дворец пионеров на Ленгорах, и снаружи и внутри. – Направления в архитектуре могут быть разными, но красота в каждом, разумеется, одна. – Самые увлеченные студенты времени ее учебы копировали для себя чертежи классиков; Людмила этого не делала, но когда узнала, что ее институтский друг, порвав с ордерной архитектурой, выбросил все свои папки таких калек – была сильно в нем разочарована. «Какой же он архитектор.»

Часто подмечала, что по-настоящему хорошо изобразить архитектуру, хоть в самом обобщенном виде – ведь обобщать надо правильно – может только архитектор (хотя тот имеет тенденцию «пересушивать»). Скажем, допустимо ли обобщать антаблемент штриховкой наискосок?.. Недостаток архитектурного «глаза» мешал ей даже в Остроумовой-Лебедевой. А восхитили ее, и в этом и в других отношениях, акварели (архитектора) Натальи Титовой. – Тем не менее радовали и городские пейзажи (маслом) «чистого» живописца Николая Буртова, многих других.

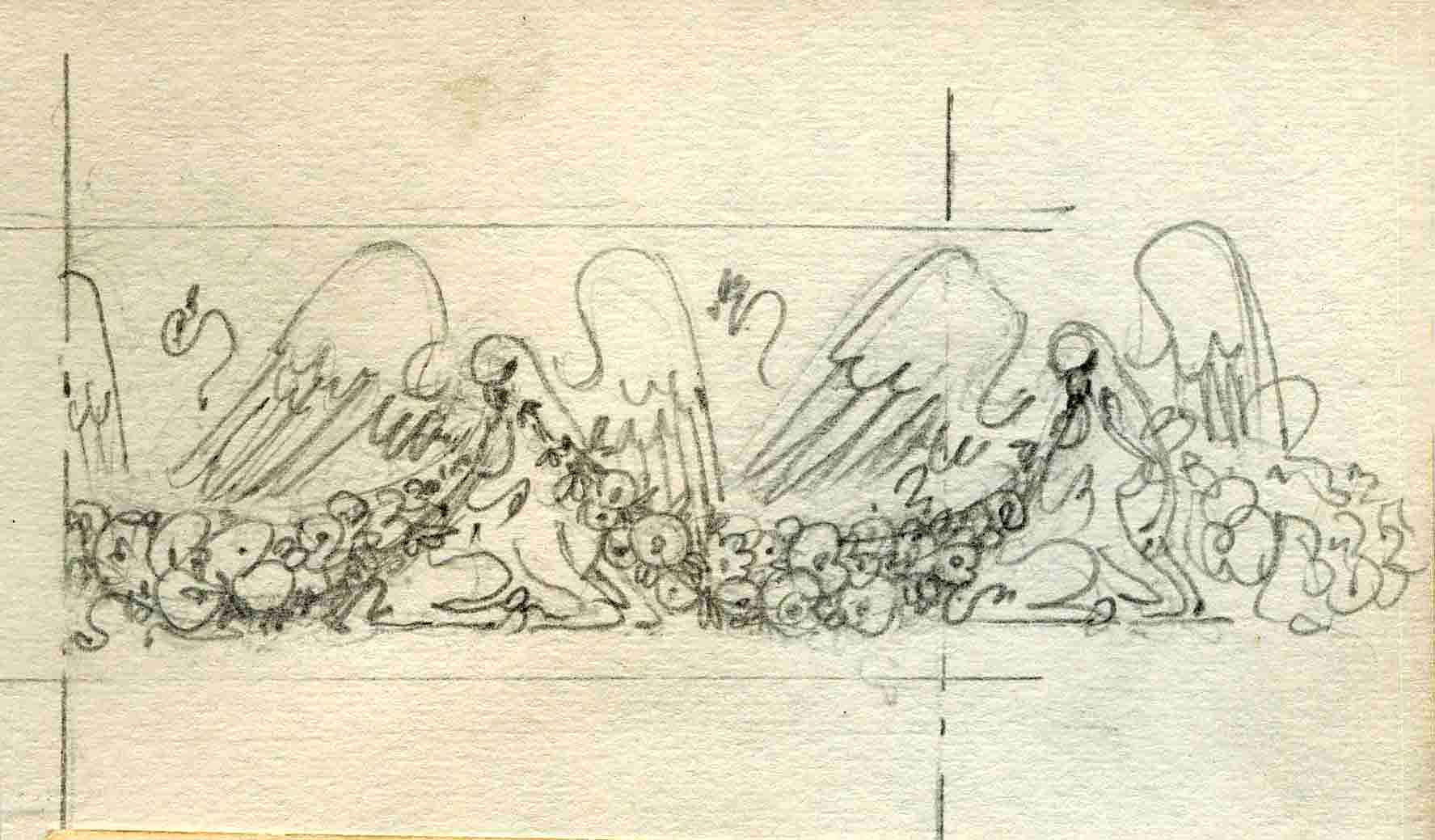

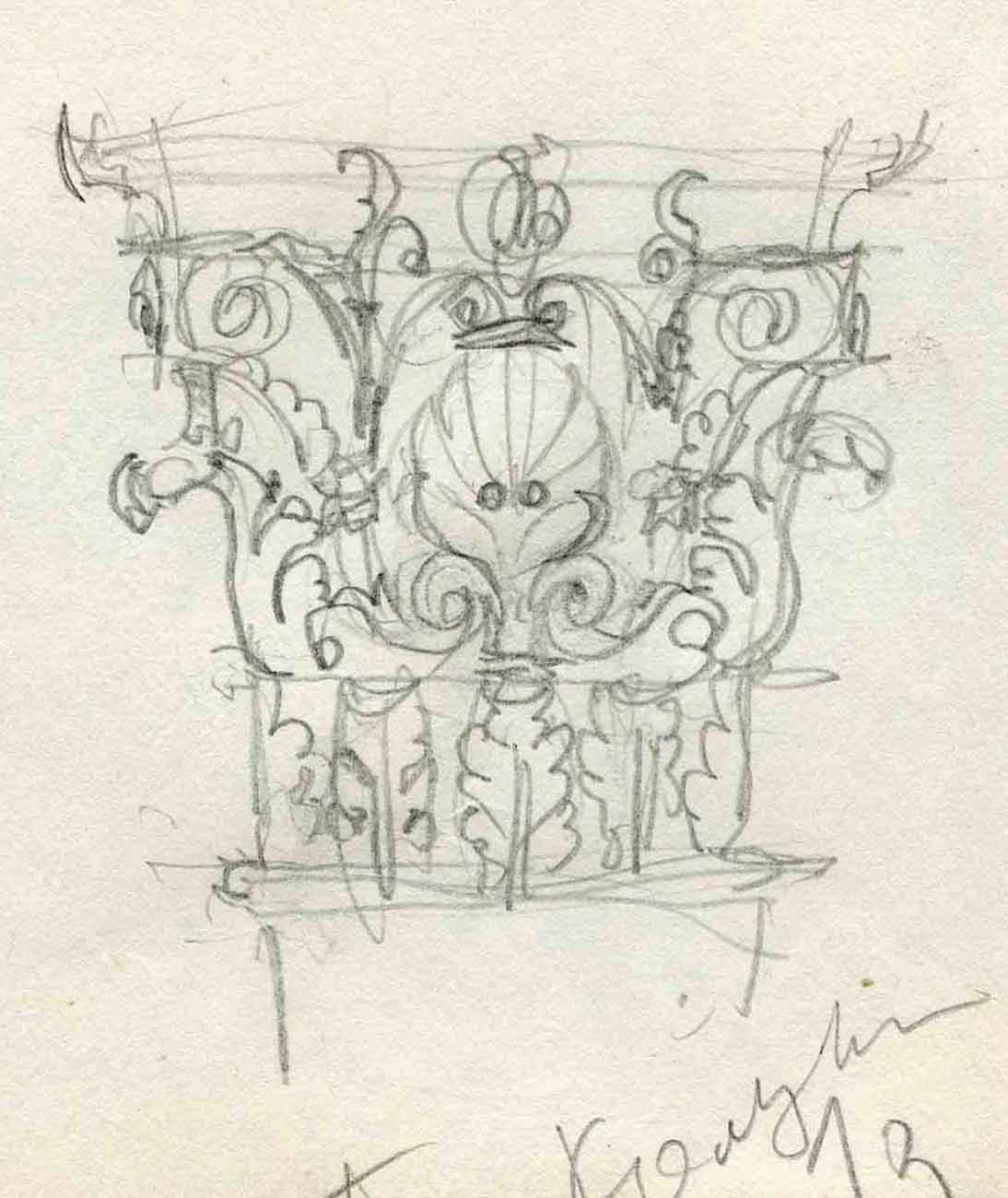

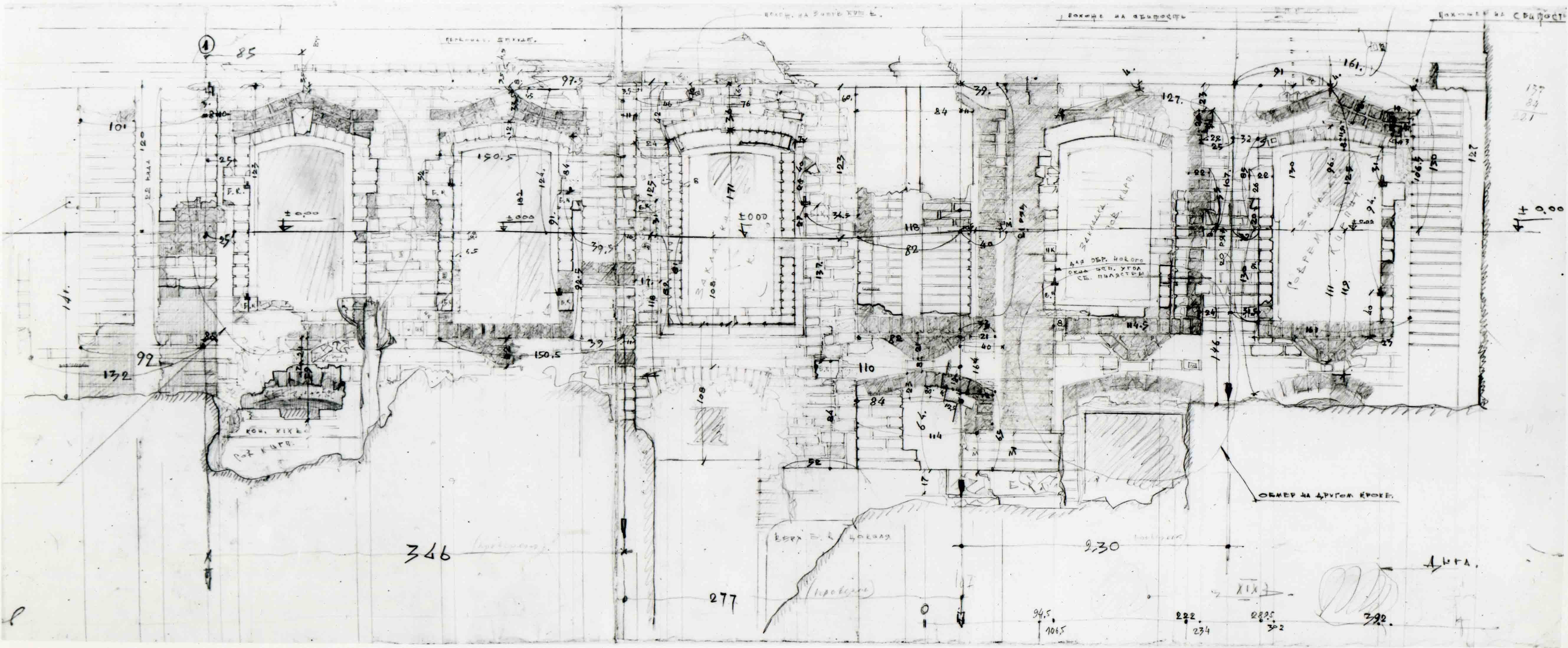

В архитектурных архивах можно раскопать множество ее чертежей – те, что я видел, настоящие произведения искусства. Время от времени к ней подходил какой-нибудь сотрудник мастерской, нашедший что-нибудь в архиве, многолетней давности, и говорил с почтением: «видел твои обмеры» (чертежи памятников архитектуры на тот момент, когда они дождались реставрации)… Но не менее, если не особенно потрясающими были ее кроки (натурные зарисовки памятников и их деталей, какой-нибудь лепнины или освобожденной от штукатурки кладки, по которой «читают» историю здания, с проставляемыми затем размерами); делать кроки приходится в любую погоду в т.ч. под небом и на лесах, с папкой в руках (а не за рабочим столом)… Один из них остался у нас в шкафу, не могу его не привести здесь. (Это фрагмент стены с зондажами т.н. Палат Кушашникова.)

Однажды, к какому-то юбилею нашей мастерской (мастерской Либсона), один из его организаторов (Владислав Мексиняев) уговорил ее написать «Гимн реставраторов», на предложенный им популярный песенный мотив. Она долго отказывалась, ссылаясь на неумение писать стихи. «Если ты умеешь ТАК рисовать, – был его аргумент, – то должна уметь все.» Гимн она написала, по общему признанию, очень удачный – бодрый и оптимистичный. («Дерзаем всех / всех / всех / увлечь свой мечтою – / понятной и простою – / одеть земной наш дом / искусством, / трудом…») Но приведенное суждение Мексиняева показалось ей странным: сама она ощущала так, что способности к чему-то одному даются человеку за счет способностей ко многому другому. (Я думаю, своя истина есть в обоих суждениях, и именно по Людмиле это было видно: талант это своего рода страстность, которая может проявиться в самом разном, но одновременно отбирая силы у многого другого.)

Она забрасывала рисование и лепку иногда на годы – если что-то занимало ее больше. Ведь и в искусстве первое – не сделать, а увидеть, почувствовать… «Художник – тот, кто видит мир как художник» – часто можно было от нее слышать. В этом и состоит его главное преимущество, т.е. его счастье. А, скажем, чьи-то возможные восторги – ее к творчеству совершенно не стимулировали.

Строки «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь etc.» ей не нравились своей полной, для нее, очевидностью; заключительные слова «нужно быть живым и только…» – тоже ее не впечатляли, не понимала их пафоса. Такой задачи для нее не было – не могла бы иначе. О том, что большинство из подвизающихся в искусстве, по существу, только к тому и стремятся, что по их представлениям обещает славу, и лишь исключительные из них способны ощутить проблему – как при этом остаться «живыми», – ей было знать неинтересно.

…Действительно, такое открытие, как «цель творчества» – «не шумиха, не успех», для большого художника (поэта) что-то уж слишком жалкое. Он мог думать, что «шумиха и успех»?.. Но и настоящая, по мнению Пастернака, цель творчества – «самоотдача» – мне, рядом с Людмилой, переставала казаться значительной. И это тоже ей было чуждо. Самоотдача, что это – самовыражение? служение людям? – Но в обязательность служения людям своим талантом Людмила не верила («никому ничего не нужно», «художник работает ни для кого»). Никак не стремилась и к самовыражению (достаточно вспомнить ее скептические «проявляться», «лезть с собой»); ей важнее было «воспринимать». Могу сказать совершенно точно, что, работая над чем-то, думала лишь о том, над чем работает. Больше ни о чем. Никогда не слышал от нее даже того, чтобы ей захотелось рисовать; только – «нарисовать» (кого-то конкретного). Цель ее творчества всегда была одна – воплотить в материале то, что ее вдохновило в натуре, или точнее – то, какое воплощение этого увидела в идеале. А если готовая работа ее удовлетворяла (и если это была работа из дерева или пластилина), то могла повесить ее на стенку или поставить на полку, и даже на выставки в Доме архитектора ничего не отдавала. Видеть это у себя в доме ей было важнее.

Обозначая свою принципиальную позицию в этом мире, чаще всего употребляла слово «обочина».

Не то, чтобы Людмила не знала о своем даре или не ценила бы его, – это и невозможно. И знала и ценила, была благодарна судьбе, что его имеет. Но это ровным счетом никак не было связано для нее с его внешним признанием – сказалась ее «социопатия». Умение «видеть мир как художник» было всегда с ней, и рисовать было необязательно, а если она кого и нарисовала – то уже, как она говорила, «присвоила» его, так что рисунок не страшно было и потерять. Те соображения, что достойное признания надо еще к этому признанию «приводить», точно такими же методами, как приводится к нему и достойное свалки, так чтобы оно в конце концов заняло свое почетное место рядом с этим последним – были ей абсолютно чужды и противны, она в них и нимало не углублялась. Больше чем «никому ничего не нужно» – я от нее по этому поводу и не слышал.

С высказыванием какой-то знаменитой женщины «чтобы женщине добиться того же признания в обществе, какого добивается мужчина, ей нужно быть по меньшей мере в десять раз талантливее», согласилась вполне, но никакого огорчения эта ситуация у нее не вызывала. Равноправие, конечно, должно быть, но «женщине самой ничего этого не нужно, у нее более крупное предназначение». – Это серьезное свидетельство! Ведь сама Людмила, несомненно, была в десять раз талантливее среднего занимающего любое положение, на которое она могла бы претендовать. (Впрочем, чисто деловых и административных способностей у нее не было – то ли от природы, то ли от полного пренебрежения к этой стороне деятельности.)

«А может, лучшая победа / над временем и тяготеньем – пройти, чтоб не оставить следа, / пройти, чтоб не оставить тени etc. » – эти стихи цитировала часто.

Отсутствие тщеславия – такого «топлива», тем более задачи для ее деятельности не было вовсе – привело к тому, что «оставила» она чрезвычайно, трагически мало. (Болезни и беды также сыграли в этом свою роль, но, подозреваю, главное было даже не в них.) О том, что и сколько она могла бы в искусстве сделать и не сделала – больно и подумать. Ее институтский товарищ «Юлька» (Юлий Исаакович Филлер) как-то ей предрек, что (в моей неточной передаче) «если тебе на пути не встретится человек, который будет тебя опекать, ты пропадешь»; она его не поняла. Видимо, он держался той установки, что человек обязан в этой жизни «осуществиться» и все данные природой таланты «реализовать» (до знакомства с Людмилой и я бы представить себе не мог, что подобную установку можно воспринимать как что-то мелкое и «немасштабное»), – тогда как «осуществлялась» Людмила только для себя и без того, чтобы себя к этому понуждать, а «реализовать» что-либо и вовсе было с ее точки зрения необязательно… Расточительство ее, в этом плане, было совершенно безумным. Идеи, что, если она не рисует и не лепит, то, значит, тратит время впустую или не лучшим образом, у нее и не ночевало; мои уговоры (я уже упоминал это), что талант это долг перед людьми, казались ей несерьезными: «это нужно только самому художнику»... Но и из сделанного Людмилой почти ничего не сохранилось, кроме двух случайных альбомов набросков, нескольких портретов писателей и нескольких скульптур, представленных на этом сайте (еще не всех). Абсолютное большинство ее рисунков, акварелей, скульптур, декоративных поделок – причем, самого плодотворного ее периода – физически пропали. Все она отдавала тем, кто попросит, теряла, оставляла на старых квартирах и т.д. Это было досадно, печально, и великолепно… О некоторых работах потом и жалела: хотела бы увидеть. Во много, много раз больше жалею я.

…Любила вспоминать высказывание свой мамы, Юлии Григорьевны Облога, что «художнику достаточно за всю жизнь создать одно-единственное произведение». В каждом отражается он весь.

А. Абелев (Круглов). Декабрь 2018 – март 2019

Работы приводятся не в хронологической последовательности

[«Бабушка Маня», бабка Людмилы по отцу (ее девичья фамилия Шевченко) говорила, что «Людочка потому так хорошо рисует и знает так много стихов, что ее предком был Тарас Григорьевич Шевченко». Если учесть, что эта бабушка также была, как и все старшее поколение обеих семей, почти неграмотной – письма писала, но все слова слитно – то, возможно, так оно и было, ибо в ином случае она вряд ли что-нибудь знала бы о Шевченко. Кстати, в отличие от другой Людиной малограмотной бабушки, понимала достоинство ее рисунков – то есть вообще понимала рисунок (как ни странно, эта способность требует какого-то развития, ее лишены и многие образованные люди), и то, чем рисунок может превосходить фотографию.]

[Об отсутствии у Людмилы всякого славо- и честолюбия. Чтобы быть уж совсем точным. – Спустя еще весьма долгое время после того, как появился интернет, когда я освоил самое примитивное «сайтостроение» и выложил, не без ее сопротивления, на своем сайте ее работы, они (в основном Пушкин фломастером) стали сотнями воспроизводиться на других сайтах, переходить и в печатные издания (без упоминания имени и, разумеется, без гонораров), показываться, как напр. Салтыков-Щедрин к его юбилею, по телевизору (случайно увидели на канале «Культура») и пр. В частности, ее Пушкина можно было, во время его юбилея, обнаружить едва не на каждом углу: в автобусе на подвесном экранчике, каких-нибудь билетах на выставки, грамотах, майках, плакатах… К своему удивлению, я ощутил в ней некоторую заинтересованность (не больше того) этим явлением. Анонимность и бесплатность она тоже замечала – как факт, – это вызывало в ней какую-то ироническую реакцию. Немного удивляли ее предпочтения публики: гравюрный портрет Пушкина (с брюлловским портретом жены на стене) сама она ценила больше, чем ставший популярным рисунок, также, в отношении мастерства исполнения, и «набросок» фломастером Дениса Давыдова (как бы отталкивающийся от манеры самого Пушкина), – настоящий, по моему ощущению, шедевр. Всерьез огорчала, убивала ее только небрежность в воспроизведении этих работ: срезанные поля, плохая композиция листа, неудачное стилевое соседство с другими портретами и прочее в этом роде. Когда акционерное общество «Марка» решило выпустить марку с ее Пушкиным, оно все-таки обратилось к ней (через мой сайт) за разрешением. Видимо, их волновали возможные денежные претензии автора. Я все за нее тайком подписал – малейшая шероховатость в договоре, заставившая бы ее волноваться за точность воспроизведения, обязательно повлекла бы ее отказ.]