Альбомы Л. Левченко (рисунки, наброски), акварели, скульптура, гравюра, архитектура • На главную

Не могу сказать, что, составляя эти заметки, выполняю «долг памяти». Я и не рискнул бы спросить Людмилу – можно, я о тебе напишу? Она не терпела «стриптиза». Наверняка есть в портрете и искажения (они неизбежны), – а что может быть неприятнее этого для оригинала. Чувствую, что совершаю большое прегрешение против нее. Кроме того, мне самому тяжело погружаться сейчас в эти осмысления. Но и не делать этого слишком трудно.

…И правда, не стоило бы выкладывать этот текст в интернет. Но есть одно извиняющее меня обстоятельство: как бы ни относиться к тому или иному в Людмиле, но буквально все в ней, от бытовых привычек до ее художественного дара, было так или иначе удивительно, а то и уникально или феноменально. Все наши с ней 40 лет, от первого дня знакомства до дня расставания, я ощущал это вживую. Немыслимо дать всему этому просто забыться.

Она не раз говорила, что человека надо помнить живым, не признавала культа могил, никогда не ходила на похороны, считала, что не нужно ставить памятников на кладбищах (хотя какое-то время и лепила для архитектора-реставратора В.Я. Либсона, проектировавшего иногда надгробия, рельефы-портреты)… Не признавала поминки, а мне много раз завещала (точнее сказать, требовала от меня), чтобы «никому не сообщал, никого не звал», и развеял ее прах в лесу над ее любимым озером, что рядом с нашим домом… На это последнее мне не хватило духу.

Вообще, в течение жизни, смерть – как бы сказать? – не принимала, отторгала. Внутренне не смирялась с ее возможностью – ни для себя, ни для других. Ее неприятно изумляла способность людей деловито составлять завещательные распоряжения, или, в особенности, бронировать себе места на кладбищах (помню, в какое недоумение привел ее поступок одной нашей одинокой соседки, заказавшей и установившей себе доску для колумбария, на которой оставалось только проставить дату ее смерти). «Как будто уже неживые!» Одна подруга рассказала ей как-то, что во время последней болезни матери, перебирая семейные фото, присмотрела и фото матери для ее будущего памятника – «с дальним прицелом». Это Людмилу потрясло.

…Как не понравилось ей высказывание одного близкого мне человека: он поставил памятник своему отцу потому, что при жизни многого ему «недодал»!.. Не то чтобы она вовсе не верила в существование душ после смерти и наши связи с ними; имела и знаки, субъективно достаточные для того, чтобы в это поверить. А значит и в то, что можно восполнить оставшиеся перед умершим долги… Видимо, Людмила считала, что лучшее, что можно сделать в такой ситуации для ушедшего – это сознать свою перед ним вину.

88 лет немало, но, мне кажется, – это был совсем еще не ее срок. Обе ее бабушки жили почти по 100 лет, а сейчас я с тревогой жду звонка ее тети Любови Григорьевны, старше ее на 6 лет, и придется сообщить ей это известие... Боюсь, исход наступил в результате врачебной ошибки, или, может быть, не оправдавшегося врачебного риска: за день до принятия тех злосчастных таблеток, ни о чем худом и не думалось. Каких только стихов она не прочитала в тот день наизусть, решали, какой фильм будем смотреть вечером!.. Много лет Людмила не принимала не единой таблетки, категорически отказывалась от врачей; когда контакт с медициной оказался неизбежным, он оказался и последним… Были, с ужасом вспоминаю, и мои собственные просчеты, когда в течение двух месяцев я отчаянно пытался ее спасти. Встретила свой конец в полном сознании и предельно мужественно, не пытаясь его приблизить, как бы выполняя весь оставшийся долг перед жизнью, и бесстрашно замечая явные признаки его приближения.

* * *

Облога – это ее материнская фамилия, которую она хотела бы считать своей, ибо мать с отцом были с раннего ее детства в разводе, а мать она любила бесконечно. Означает эта фамилия, по одной из версий, «отдыхающее поле», и очень ей этим нравилась. Людмила убеждена была, что человеку вовсе не обязательно как-то в жизни «проявиться» – главное, чтобы он содержал что-то в самом себе.

(Подпись «Левченко», проставляемая в т.ч. под ее рисунками здесь на сайте – это фамилия ее первого мужа, по ошибке оставленная ей в паспорте милицией, которую она много лет носила без права и без желания.)

Интересной личностью был дед по матери – Григорий Васильевич Облога. Почти неграмотный, до революции (кроме службы в армии) он был актером передвижного театра, пел и зажигательно танцевал, а после революции – кем только ни был, от продавца в скобяной лавке до кочегара паровоза; уходил от семьи с каким-то театром и актрисой, но вернулся… В конце концов, работая рабочим-рационализатором на бондарном заводе, руководил азовским самодеятельным театром. Был невероятно вспыльчив, ревнив и прямо деспотичен, – однако и героически добр: первым, под немецкими бомбежками, выбегал откапывать людей из-под завалов (а не растаскивать продукты из разрушенных магазинов, как это делали многие), на всякий крик о помощи не раздумывая выбегал с «друкопелом» (колом) спасать, принимал однажды и роды у соседки, когда ей помочь было некому; также нельзя было представить – касаемо физической жестокости – чтобы он держал скотину, хотя бы курицу, на мясо. Мяса в доме никогда и не было. Был бескорыстен: замечательно владея многими ремеслами, чинил соседям металлическую посуду и пр. всегда бесплатно. Выжили в войну благодаря нему: он делал из ненужных жестянок «крупорушки», за которые бабушка выручала на рынке по полбаночки кукурузной крупы… Был, по мнению Людмилы, невероятно талантлив, не только как актер, постановщик, гример и изготовитель театрального реквизита (например, это был кинжал с западающим клинком, наполненный клюквенным соком…), – но и во всем, что делал. На актеров своих во время репетиций, добиваясь совершенного воплощения своих замыслов, страшно кричал. Репертуар – в т.ч. Чехов (юмор), Горький, украинские пьесы; в «Жидивке-выхристке» (если не ошибаюсь) маленькая Люда исполнила единственную в своей жизни роль – вот она вся: «Рятуйте, люди добрые, тетка Наталка в кринице утопилась!». Кино, кстати, не признавал… Он владел гипнозом, Людмила помнила его удивительные сеансы. Одно время занимался даже чернокнижием, пока, видимо, что-то страшное не произошло, и он не отнес в лес и сжег все эти адские пособия… Говорил «Бога нет, но что-то есть» (высказывание это достаточно неопределенное, скажу от себя, но Людмила подозревала в нем бездну смысла)… А с возрастом будто погрузился в какую-то мрачную неподъемную мысль, практически перестал с кем-либо разговаривать, отстранился от всех домашних, уединился в саду дома в специально построенной им для себя «будке», днем и ночью непрерывно курил любовно выращиваемую им в саду махорку (которая его и погубила)… Но однажды, во время одной из размолвок с Женей, своей первой любовью, которые Людмила переживала ужасно, она заметила из сада полный невероятного сочувствия его взгляд…

«Бабушка Маня», бабка Людмилы по отцу (ее девичья фамилия Шевченко) говорила, что «Людочка потому так хорошо рисует и знает так много стихов, что ее предком был Тарас Григорьевич Шевченко». Если учесть, что эта бабушка также была, как и все старшее поколение обеих семей, почти неграмотной – письма писала, но все слова слитно – то, возможно, так оно и было, ибо в ином случае она вряд ли что-нибудь знала бы о Шевченко. Кстати, в отличие от другой Людиной малограмотной бабушки, понимала достоинство ее рисунков – то есть вообще понимала рисунок (как ни странно, эта способность требует какого-то особого развития, ее лишены и многие вполне образованные люди), и его преимущества перед фотографией.

Отец Люды, Петр Константинович, сторонник новых форм жизни, не желал ее рождения («детей имеют только дураки»), затем, после ее появления на свет, смирился, дал даже Людмиле это ее имя, что было воспринято как добрый знак. Но не хотел жить с семьей под одной крышей, на что мать Люды не соглашалась, и после скорого развода так и устроил свою жизнь: он с обожающей его матерью (бабушкой Маней) жил в крошечном доме в Азове (куда входил, при его огромном росте, согнувшись), жена с тремя их детьми – в Ростове. Люду, приходившую к бабушке Мане, встречал всегда одним и тем же, едва отрываясь от всегдашнего чтения лежа: «а, рыжая…». Погиб вместе со всем партизанским отрядом при освобождении Азова, когда входившие части по ошибке приняли их отряд за немецкий, в отчаянной перестрелке…

Мать, Юлия (Иулиания, Ульяна) Григорьевна – старшая дочь в семье, удивительно, как сейчас сказали бы, «позитивная», скромная, уравновешенная и смешливая, достаточно волевая и всегда и во всем здравая (несмотря на выраженную «болезнь чистоты») и притом самоотверженная женщина – всю себя, от рождения Люды и до собственной смерти, посвятила дочери. Без этого Людмила, с ее тяжелыми болезнями и непрактичностью, безусловно, не выжила бы. К Юлии Григорьевне питали особое, почтительное уважение в семье (даже дедушка на своих репетициях на нее не кричал – она играла в его театре), а везде, где она работала (в основном учителем), ее бесконечно любили. Кажется, в хуторе Юшкине (где во время беременности ей пришлось укрыться от настояний мужа, не желавшего ребенка), всех рождавшихся детей обоего пола называли в ее время Юлиями! В детском доме в Маргаритовке, будучи его заведующей, наладила питание, поборовшись с воровством на кухне (нажив и врагов, но еще больше, конечно, друзей)… В школе в подмосковном Жилино, где в одной комнате в крошечном деревянном домике жили Людмила с мужем и она, – все двоечники, второгодники, неисправимые лентяи и хулиганы оказывались славными и увлеченными ребятами; между прочим, ставили на школьной сцене «Золушку» (Людмила записала по памяти сценарий, делала декорации)… Легких периодов в ее жизни не было никогда. Живя по разным «углам», не имела ничего своего, кроме покрытого какой-нибудь симпатичной тряпочкой ящика – вместо стола. Не понимала разговоров, как это какая-то еда могла быть «вредной»: в ее жизни всякая была полезна, вредным бывало ее отсутствие… Когда Ю.Г. узнала о своей неизлечимой болезни, она сколько могла скрывала это от Людмилы, а все силы направила на то, чтобы купить ей кооперативную квартиру – избавить от соседства с буйной Машкой, а главное от необходимости продолжать жить в той комнате, где ее смерть должна была произойти… Это событие едва не свело Людмилу, в буквальном смысле, с ума.

И был в жизни Людмилы еще один исключительно важный в ее судьбе, необычайный человек – ее отчим, с которым Ю.Г. познакомилась во время учебы в Ростовском педагогическом институте, – Тимофей Васильевич Анпилогов. Благодаря ему маленькая Людмила вышла из какого-то тяжелого психического состояния, страхов, видений, ночных кошмаров, преследовавших ее в Азове… Так повлияла на нее его товарищеская, будто на равных, любовь, бесконечные выдумки, сказки с продолжениями про благородного отверженного «дьявку» и властного негодяя «фон-барон-граф-князя», смешные словечки («скажи "цубуду"!»), пионерские песни (из-за «Милой картошки» Люда звала его «Кар»), главное же – его изумительные оптимизм и жизнелюбие. Эти свойства были в нем изумительны поистине: оставленный родителями, детдомовец, он был от рождения совершенно слепой… Во время его с Ю.Г. работы по распределению в Сибири, в Шипуново и Барнауле, Людмила впервые увидела лес, который до этого представляла в мечтах, покаталась со слепым «Каром» на санках с опаснейших крутых спусков… Увы, там же он, не сумев отказаться от дружбы одного непутевого товарища-учителя, стал приходить домой пьяный, растерял любовь и Ю.Г. и Люды, дело кончилось расставанием… В дальнейшем он работал институтским преподавателем в Ленинграде, был женат. Студентка Люда однажды его там навестила. «Пришла Люда». – «Какая Люда – маленькая?..» Люда была уже значительно выше его. Гуляли по городу; гладя ладонью колонну Исаакиевского, и как бы ища у Люды подтверждения, он восторженно спрашивал ее – «красиво?..».

* * *

Хорошо это или нет, но факт: в Людмиле не было ничего, что называется, ординарного, широко распространенного, сразу узнаваемого.

Даже внешность.

Она была ярко, красно- или медно-рыжей; воспитательница в детском саду называла ее «огонек», а преподаватель истории искусства Сарабьянов, в институте – «мировой пожар». В ее родном Азове все, включая взрослых, это находили большим недостатком (а дети на соседних улицах даже бросали камни), в Ростове же взрослые этим самым восхищались («вы красите девочке волосы?»). Это, говорила она, с детства научило ее не доверять оценкам взрослых, то есть ничьим.

(Фольклор о рыжих и особенно красно-рыжих, вроде «рыжий красный – черт опасный», ей был хорошо известен, но не смущал, а воспринимался как особое указание на то, что пытаться «нравиться всем» ей вовсе не нужно.)

Глаза у нее были скорее зеленые – не карие и не серые.

За явным исключением медно-красной рыжести, многое в своей внешности ее не удовлетворяло. Это внимание к своей внешности объясняла, кстати, тем, что она – художник (не тем, что женщина). Считала себя некрасивой. Это было, конечно, далеко не так. – Считала также свою внешность (лицо) «незначительной»: «если меня увидеть, меня трудно услышать».

Роста довольно, по времени ее молодости, высокого, и склонна худеть. От длительных неприятностей не полнела, как это часто бывает, пытаясь их, как говорят, заесть, а теряла аппетит и «высыхала» совершенно. Веселила ее реплика Гурченко: «Как вы сохраняете такую фигуру? – Стараюсь есть как можно больше мучного и сладкого!». (Того и другого, впрочем, не любила.)

* * *

У нее было много редких, хотя и встречающихся, психических особенностей.

Она помнила себя едва не с рождения. Во всяком случае, она помнила такие вещи, которых еще не могла понять и которых наверняка не хотели бы, чтобы она их запомнила, взрослые, и которые могли происходить точно до ее года. Помнила эпизод ухода ее матери от отца – она на руках у мамы, мама плачет, и проходят они мимо – судя по запечатлевшейся в ее памяти картинке – трансформаторной будки с проводами на керамических роликах…

Очень рано начала говорить.

Она постоянно что-то видела с закрытыми глазами или в темноте, в частности знакомые и совершенно незнакомые лица, беспрестанно менявшие выражение; картины эти были столь детальны, что она не успевала их рассмотреть – жалела иногда, что их нельзя было сфотографировать. У нее никогда не было «пустых глаз», как это названо в одном грузинском фильме, и это бывало для нее и отрадно, и иногда мучительно.

Сны ее бывали яркими, запоминающимися, слишком часто тяжелыми, а иногда прямо мистическими, особенно в самые тяжелые периоды ее жизни, – это было и тесное общение с умершими близкими, доходящее до буквального осязания их прикосновений, и даже однажды видение Христа в облике прекрасного юноши в фокусе света – о том, что это Христос, она догадалась по наполнившей ее невыразимой радости… «Мы ничего этого не видим, – удивилась как-то одна из верующих ее знакомых, – и верим; а ты все это видишь и не веришь!»

Буквы и цифры имели для нее цвет. Причем, если это была цифра, то соответствующее числительное имело цвет другой. Видимо, последнее связано с тем, что имели разные цвета звучания и очертания письменных знаков (но звучание было определяющим, что и понятно, ведь с очертаниями букв и цифр человек знакомится позже, чем с их звучаниями). Имели цвет слова – здесь он складывался в основном из цвета первой буквы слова или его ударного слога. Слова, обозначавшие цвета, сами оказывались другого цвета: например (если не ошибаюсь) слово «голубой» было розовым. Ошибиться в цвете слова она не могла, не мог он и никак в течение жизни измениться – если какое-то нужное название, например улицы, забывалось, она нащупывала его, в памяти, «по цвету». А если чьи-нибудь имя и фамилия составляли по цвету неприятное сочетание, это мешало ей их запомнить. – Относительно принципа, по которому все это окрашивалось, у Людмилы была своя теория: первое зрительное впечатление, которое получал явившийся на свет человек; так, «с» было у нее светло-желтым – как солнце. Но развить эту теорию сколько-нибудь подробно не удавалось. – Таким же свойством обладала ее мама, но окрашивали они все по-разному. – «Окрашивала» ли Людмила музыкальные звуки, не могу сказать.

Она была в какой-то мере лунатик: ее тревожила полная луна, иногда лунной ночью она вставала и что-то произносила или кричала, а потом не помнила этого.

Ее нельзя было будить, в особенности тихонько называя по имени: это вызывало в ней испуг и бурную защитную реакцию. Вообще просыпалась всегда в тяжелом настроении, будто еще во власти «темных» ночных сил.

Запредельно высокое артериальное давление (насколько это имеет отношение к психике) считала своей нормой, никогда не лечила.

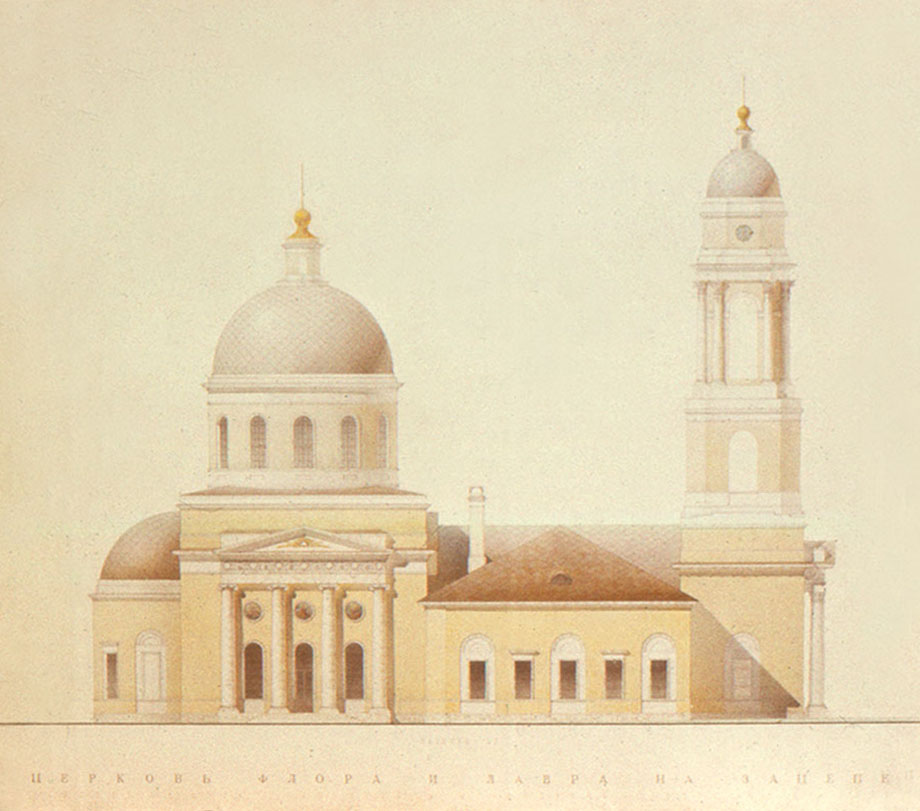

Людмила совершенно не боялась высоты – ходить с нею по строительным лесам (мы были архитекторами-реставраторами) было вдвойне страшно: приходилось смотреть не только себе, но еще больше ей под ноги. Могла взбираться по лесам и без настила; когда в такой ситуации ее (первый) муж вызвался ей помочь, в архитектурных обмерах, его всего трясло от страха, и больше его Людмила к этой работе не привлекала… Не привили ей никакой опаски и серьезные падения, их было минимум два: одно в Новгороде, во время студенческой практики, в открытый люк на верхнем ярусе какой-то башни (лишь случайно оказавшийся внизу мешок с цементом спас ей жизнь), другое – на церкви Флора и Лавра на Зацепе в Москве, с вертикальной железной лестницы, с высоты метров четырех. Травма была тяжелой, с длительными последствиями… В детстве забиралась на такие огромные деревья, со своим другом Витькой Беспалько (вообще водилась больше с мальчишками), что мать, увидев ее в очередной раз на смертельно опасной высоте, не могла и слова вымолвить от страха… но запретить этого Люде было невозможно. (Лазать по веткам помогали босые ноги – в сандалиях летом ходили только приезжие ростовские девочки, смущая и восхищая Люду своими гладкими и розовыми, не «порэпанными» пятками.) Забиралась с Витькой и на заброшенную, разбитую и шатающуюся на ветру парашютную вышку; когда однажды к ним напросилась подружка, то на полпути наверх села на какую-то оставшуюся целой ступеньку, оцепенев от страха, и никак не могла спуститься… Во время короткой остановки, проездом, с мамой и отчимом в Москве, собиралась прыгнуть с парашютом в ЦПКиО (была тогда в парке Горького вышка, ее Люда приметила с Крымского моста), – служители на вышке этого ей по малости лет и веса не позволили, дали только скатиться с самого верха вышки по винтовому пандусу, что она и сделала, сильно содрав кожу на руке… Фобии высоты не было близко, но были другие: боялась воды и замкнутого пространства.

(Боялась также грозы – но это было не врожденное. Однажды в ее детстве в ее азовский дом залетела шаровая молния, прямо в ту комнату, где находилась маленькая Люда. Светящийся желто-оранжевый шар, размером с небольшой мяч, выплыл из самодельного детекторного приемника на открытом в сад окне, превратив приемник в трухлявый остов, и медленно, подрагивая, периодически зависая на месте, как бы раздумывая, проплыл по всему дому, «заглядывая» во все комнаты, пока не вылетел в дверь на противоположном конце дома. Все бывшие в тот момент дома застывали при его виде, это их и спасло, и впечатление конечно для всех было незабываемым.)

Ничто социальное ее просто не заражало. Никакой «общественности» – ни самой широкой, ни самой узкой, ни консервативной, ни прогрессивной, ни возрастной, ни «гендерной», ни профессиональной, ни уж конечно политической, и т.д. – с которой бы она заведомо была, хотя бы только желала быть согласной, или которая сама могла бы признать ее своею, не существует. – Ни с кем она не могла бы оценить что-нибудь «заодно», даже с самым близким ей человеком.

По классификации Юнга, которую она очень глубоко восприняла, она была резко выраженным «эмоциональным интровертом», так определяла себя и сама.

* * *

Самостоятельной была с раннего детства. Ограничить ее домовым участком родителям и в голову не могло бы прийти. Ходила с другом, полу-беспризорным Витькой, по всему Азову, например с целью «посмотреть на облака» – в перспективе горбатой, спускающейся к Дону Каменки облака казались совершенно доступными; в не близкой от их дома, еще не снесенной тогда церкви «ели (с Витькой) камунчик и целовали книжку»; доходили до школы к ее маме, оставаясь там до конца уроков… Не раз им случалось и заблудиться, но на этот случай у Люды было, чем помочь обеспокоенным взрослым: «Я – Людмила Петровна Еременко Облога!». Деда Облогу в Азове знали, и детей благополучно возвращали домой.

* * *

У нее была потрясающая, без всякого преувеличения феноменальная память на стихи. В детстве и молодости ей достаточно было прочесть или услышать стихотворение один раз, чтобы она запомнила его наизусть, навсегда. (Она считала, что это свойство развила в ней ее мама, тоже знавшая множество стихов наизусть, – когда помогала мучимой ночными страхами маленькой Люде успокоиться и заснуть.) А позже, когда я узнал Людмилу – может быть, прочесть раза два-три. В последние годы и месяцы она могла часами рассказывать стихи, классические, «советские» и «модерновые», включая и поэмы, великого множества самых разных поэтов, помнила и такие стихи, которых не найти в интернете. Причем авторов их, как правило, не помнила – никогда этим специально и не интересовалась.

…Все, как будто бы все от волшебного полного собрания Пушкина в одном томе в две колонки, до «Облака в штанах» или Симоновских «Пяти страниц» и «Открытого письма»; от «Оды "Бог"» до «Мистера Твистера», «Мухи-цокотухи» или «Миши Королькова»…

Вот только Гомера, Вергилия, Данте и (если не ошибаюсь) «Фауста» Гете никогда не цитировала. Видимо, познакомиться с этим на слух она нигде не могла, и собственного живого интереса у нее это не вызвало, а читать что-либо единственно с тем, чтобы оправдать звание культурного человека, никогда не стала бы.

Когда мама читала ей что-нибудь в детстве, то должна была, по договоренности с Людочкой, тщательно пропускать «жалкое». Впрочем, отступления от правила видимо были: а как же «Боярин Брянский» (наизусть)? Надсона дома или в библиотеке не могло быть… «Жалкого» Людмила знала предостаточно, на собственную беду… «Смерть пионерки», может быть, даже «проходили» – мне наизусть однажды прочитала.

Думаю, ни одного известного ей стихотворения она за всю жизнь не забыла. Но этого никто не смог бы проверить.

Белые стихи, для ее памяти, исключением не являлись. Как и стихи сколь угодно сложные по форме, и со сколь угодно вычурной лексикой. Также и ритмичная проза: например, знала наизусть все ранние рассказы Горького. Приводила длинные пассажи и из обычной прозы. Знала наизусть и некоторые фильмы – в частности, упомянутую «Золушку», в том варианте, в котором с ним и познакомилась в кино – а не в «каноническом» печатном… Далеко не только «Золушку»: когда слух у Людмилы ухудшился, нам пришлось ограничиться фильмами, которые она помнила наизусть или почти наизусть; их хватало…

Однажды в ее комнату в студенческом общежитии зашел будто невзначай посторонний «мальчишка» с толстым томом Пушкина в руках, раскрыл его наугад и зачитал первую строчку какого-то стихотворения. Людмила, по своей всегдашней, хорошо мне знакомой привычке, тут же продолжила… И вспоминала со смехом его неожиданное безмолвное потрясение. Оказывается, это была проверка: он прослышал, что «Людка» знает всего Пушкина наизусть. (Если бы только Пушкина!)

Интересно было знакомиться с МАрхИ того времени – она помнила весь институтский фольклор, который тогда еще существовал, богатый, веселый и остроумный (уже к моему времени его не стало – считалось не «комильфо»).

Любила и пела многие прочно забытые к настоящему времени песни – например, из репертуара Эдит Утесовой («Дни хожу, вздыхаю, ночи все не сплю / Я его не знаю, но уже люблю», «Полюбила я парнишку…», «Расстались мы…», и другое). Часто воспроизводила забавный и трогательный «Дуэт Абрама и Розы» (нашел! – это из оперетты «Взаимная любовь», пластинка вышла в 1940 году): «На мне был новенький сюртук с отцовского плеча – Ты был красив в отцовском сюртуке!»… В азовском ее доме был патефон, к тому времени относится и ее знакомство с этими произведениями. – Она и не знала в точности, что именно публикой забыто, а что – классика. Пела, конечно же, и весь репертуар Марка Бернеса, за исключением разве что «Шаланды полные кефали», – к нему у нее было особое отношение; Георга Отса и Анны Герман (в ее «Колыбельной» – опуская слова о Сталине, а также обходя ту песню, где влюбленная девушка, «когда цвели сады», «платье шила белое»). Многие романсы (хотя «цыганский» стиль не любила). То, чего не пела, но что когда-то ей было услышано, все равно конечно знала наизусть – если спросить, процитировала бы с любого места.

Куда больше характеризует Людмилу то, чего она не любила или к чему была равнодушной, и не пела. Заметно, что она не поддавалась, а скорее и внутренне противилась общим увлечениям. – За исключением антифашистской сатирической версии «Прекрасной маркизы» («Все хорошо, хайль-хайль любимый фюрер, и хороши у нас дела…») никогда, кажется, не воспроизводила песен Утесова (если только они не переходили в репертуары, скажем, Отса, как «У черного моря»), – его дочери повезло в этом смысле много больше! Прямо-таки не выносила Юрьеву; «Саша, ты помнишь наши встречи…» разумеется имелась в числе пластинок к азовскому патефону, и со страстью исполнялась, под гитару, старшими девушками, с заменой «в Приморском парке» на «в Азовском парке»… Не оценила, видимо, и пластинку Козина – не любила цыганские романсы (однако Дина Дурбин, исполнявшая их на русском языке в фильме «Сестра его дворецкого», ее трогала). Хорошо относилась к Шульженко, – если видела ее по телевизору, то точно не выключала – но из ее знаменитого репертуара никогда ничего не повторяла. К обыкновению «мальчишек» (сокурсников) «со значением» напевать что-нибудь из Вертинского – тот как раз вернулся из эмиграции и стал, как это сейчас называется, «культовым» – относилась весьма насмешливо.

Какие-то литературные произведения можно было бы спасти от несправедливого забвения, записав их за нею – бывали у меня такие порывы, но, увы, так ни разу и не собрался. Например, действительно талантливый фельетон (в прозе) из журнальчика, лежавшего на столике в какой-то конторе. «Она не поцеловала – клюнула Шурочку… Вчера – обхохотаться! (о посещении театра). Прогресс заедает! так в одном боте и потопала!..» (В какое время молнию еще называли «прогрессом»?..)

Говорить, в силу этой ее восприимчивости к самой разной поэзии – притом, что Людмила помнила и те стихи, которые ей совсем не нравились – о ее явных поэтических предпочтениях довольно сложно. Пушкин, Лермонтов… Некрасова ставила явно выше, чем это сейчас принято… Некоторые стихи (и романсы на эти стихи) Алексея Толстого («Когда природа вся трепещет и сияет…», «Благословляю вас, леса…», «То было раннею весной…»)… Потрясла только что «разрешенная» Цветаева… Многое из Пастернака (в особенности, кажется, стихи из «Доктора Живаго»)… Кое-чего из ее любимого «репертуара» я не могу и идентифицировать – например, балладу о том, как некий сельский знахарь помог девушке распознать в себе влюбленность в парня, до того только пугавшего ее постоянными взглядами, – нигде этого не нашел. А в последние недели, порадовав медсестру, по моей просьбе, тремя или четырьмя сказками Пушкина, песнями из «Чародеев» (этот фильм «берегла» на приближавшийся Новый год), спев и «Выхожу один я на дорогу...», Людмила часто вспоминала Тютчева «Есть в осени первоначальной…»; Есенина «Сукин сын», «Я обманывать себя не стану…», все «Персидские мотивы» («Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Свет вечерний шафранного края…», «Я спросил сегодня у менялы…»), «Ты жива еще, моя старушка…», «Мы теперь уходим понемногу…», что-то еще... Много раз воспроизвела «Отговорила роща золотая…» (такой тогда и была роща вдали у нас за окном)…

Кстати о предпочтениях. – Не понимала и ненавидела «эстетизм» – «поклоняйся искусству, сам же себя возлюби…». Эстетическое целое не могло, для нее, включать в себя «цветы зла». «Чахоточная дева, на смерть осуждена», уже не воспринималась ей «эстетически».

Известно, что в «преклонном» возрасте первые, детские и юношеские впечатления вспоминаются лучше взрослых и последних. В случае с Людмилой это проявилось по-своему ошеломляюще: различима стала новая волна совершенно незнакомых мне, никогда раньше не слышанных от нее (за сорок-то лет!) стихов.

В последние годы ей стали забываться события (впрочем нет! – не столько сами события, сколько их последовательность), стал жестче характер, непреклоннее суждения… Но в главном, ее внутренний мир ничего, мне кажется, утратить не мог бы ни в каком возрасте. Благодаря, в том числе, этой ее феноменальной памяти на стихи. Дело не в том, конечно, что память может что-то в сознании подменить. Но это был «нижний» его рубеж. Весь безграничный эмоциональный, интеллектуальный и языковый спектр живой для нее поэзии был в ее сознании постоянно актуален.

…Ей никогда не могло быть скучно: она постоянно видела (детальнейшие и меняющиеся образы в глазах) и слышала (стихи, песни). То и другое могло ее и терзать, потому что выбор не был в ее воле; образы могли быть и кошмарными, стихи – это могли оказаться и, например, «Саша» – «Плакала Саша, как лес вырубали», или «Мороз, красный нос» – «А Дарья стояла и стыла»…

* * *

И вот – не знаю, согласилась бы она с этим – главное.

Художник.

Мало сказать, что она «хорошо рисовала» – у нее была, если это выразить точно, абсолютная способность рисовальщика. Эта «абсолютная способность» выражается в умении портретировать. Не все это знают, но знают художники – не каждый, даже справедливо признанный художник может создать настоящий портрет, – это способность исключительно редкая. Художники, наделенные этой способностью, есть и среди прославленных, и среди малоизвестных, и (наверняка) среди вовсе неизвестных, но это – на самом деле – олимп. То есть теми, кто этой способностью не наделен, лицо может быть нарисовано формально точно, пропорции соблюдены, характерные признаки портретируемого представлены, а оно тем не менее остается неузнаваемым или почти неузнаваемым… Людмила же делала портреты так, что даже нельзя сказать, глядя на них, привычное «похож», а только: «это он (она)». Как-то раз наша общая знакомая увидела ее набросок, на котором изображен был я (увы, пока не могу его найти), весьма удивилась и горячо запротестовала: «мы Сашу таким не знаем!». Видимо, ей показалось, что она меня приукрасила. При этом ни о каком ее сомнении, кто именно изображен, не могло быть и речи.

Был еще случай, когда сделанный Людмилой портрет не понравился – жене оригинала. Людмила делала для В.Я. Либсона, как я говорил, скульптурные портреты и все лепные детали к его надгробным памятникам. Но однажды супруга какого-то высокопоставленного покойного деятеля написала жалобу в худсовет Новодевичьего, где злилась на то, что в портрете не отражена его «партийность, высокая принципиальность». Работа пропала.

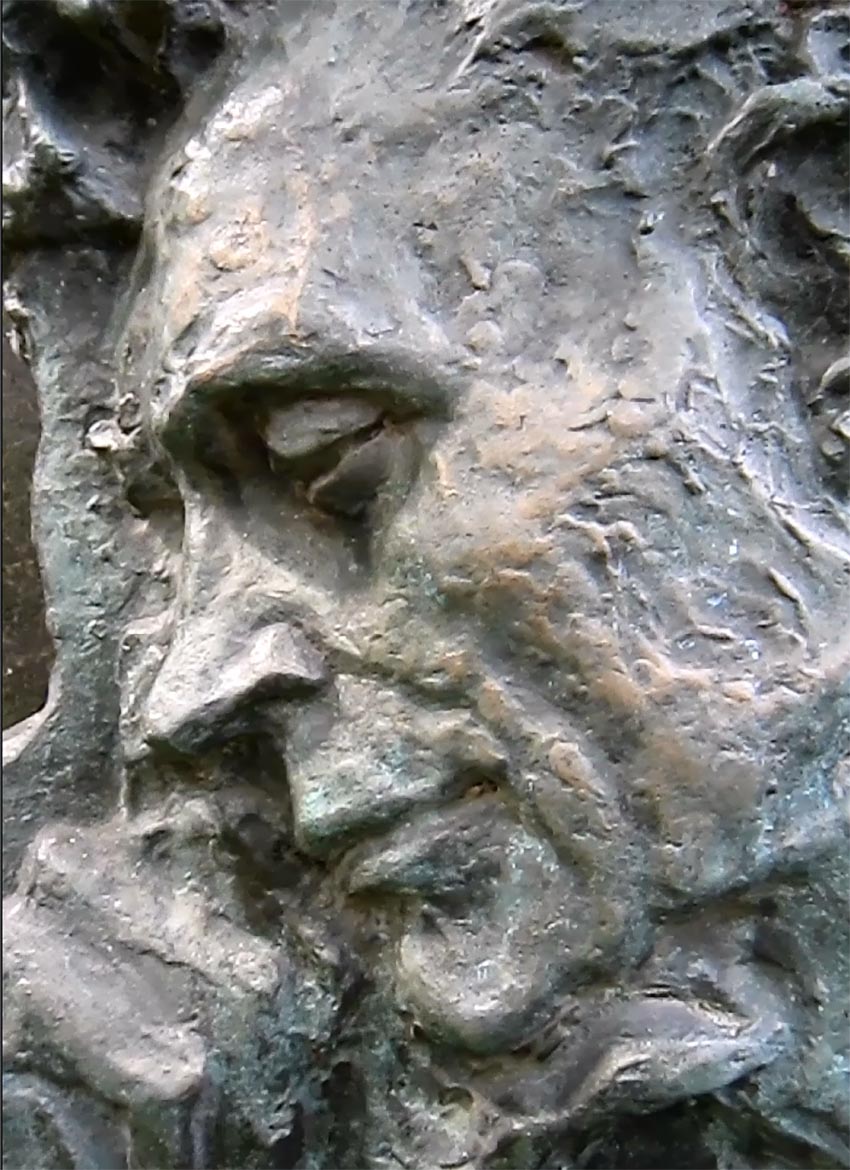

Из этих работ сохранился в частности рельеф Ф.Ф. Плюща, гл. инженера Метростроя (Немецкое кладбище), который сама она считала удачным. Огорчительно, что лаковое покрытие бронзы от времени потекло, образуя в сухую погоду светлые, разбивающие форму вертикальные полосы – лишь утреннее освещение или дождь позволяют увидеть рельеф таким, каким он на самом деле является.

Ф.Ф. Плющ. Рельеф. Бронза

Даже увидев незнакомого человека на ее рисунке, хотя бы едва намеченном наброске, знаешь, что он «похож». То есть, что такой существует.

Однажды мы с Людмилой увидели на асфальте смятую обложку какого-то журнала, на ней едва виден был чей-то подбородок, по которому она тут же признала некую актрису. А ведь одна только маска на глазах делает человека, для большинства из нас, неузнаваемым! – Впрочем, похожими портреты делают не частности, а какое-то непостижимое целое. Она, например, утверждала, что на одном из своих автопортретов себя приукрасила – и показывала на нем, где сознательно исказила пропорции. Это действительно так! Но на узнаваемость портрета это не повлияло нисколько.

Асимметрию в лицах, которую замечала много лучше, например, чем я, считала необходимым передавать, говорила, что это делает портрет особенно похожим. (Если бы того же правила стал придерживаться посредственный рисовальщик, его работы казались бы плохо построенными.)

Лицо с мелкими чертами, или при относительно небольшом черепе, зрительно воспринимается бóльшим, как и наоборот. Хотя Людмила и говорила, что «не имеет глазомера» (якобы не могла провести на глазок отрезок заданной длины), но абсолютный размер лица (как и рук, стоп и других деталей фигуры) чувствовала очень остро. Лица, которые ощущались мной слишком большими, бывали иногда, как она называла это, «с кулачок». Она мне это демонстрировала, если такое лицо помещалось рядом с чьим-то другим, у кого оно действительно оказывалось «в три раза бóльшим». – Наверное, это ее свойство можно сравнить с абсолютным слухом, и несомненно, что оно составляет важную часть рисовального таланта.

Из всех техник, в которых Людмила оставила работы (не говоря о скульптуре, это карандаш, тушь – перо или кисть, фломастер, акварель, масло, линогравюра) она предпочитала карандаш – как самую быструю и, так сказать, непосредственную. В наибольшей степени от этого отличается гравюра: в этой технике художник фактически не видит того, что делает, вплоть до получения оттиска. Однако Эммануил Бернштейн, литографии которого (архитектурные пейзажи) нам с Людой понравились, увидев ее первую линогравюру – портрет В.Я. Либсона – сказал: «если это ваша первая гравюра, то вы гений».

По понятным причинам, я удерживаюсь здесь от таких эпитетов, как «гений», «гениально». Но сам для себя пользуюсь ими уверенно. Например, в отношении скульптурного портрета арх. В.Я. Либсона, вырезанного Людмилой в дереве – долго искомой ей специально для этого портрета, в рощах и болотах, «коряге». (Внешность этого, вообще невероятно обаятельного человека – похожего одновременно на Дон Кихота и на, как говорили, «доброго дьявола» – являлась для Людмилы настоящим источником вдохновения с самого момента ее знакомства с ним в 1963-м году.) Кстати, это единственное произведение, относительно которого Людмила жалела, что оно пропадет, когда ее не станет.

Если не слишком хороший портретист обычно утрирует недостатки внешности в портретируемом человеке, как более узнаваемые, то настоящий портретист и в том числе Людмила – видит и понимает достоинства, лучшее в лице, его, так сказать, Божий замысел и соответственно его собственную красоту. Одна из нарисованных ей заметила: «ты сделала меня красавицей». Люда удивилась. Выше приведен этот набросок («Соседка Нина»), на нем представлена отнюдь не красавица. Людмила просто поняла ее внешность, так, как ее понимала только сама портретируемая.

Рисовала в школе на уроках, в институте на занятиях… Как-то раз упомянутый уже Сарабьянов подошел к ней на семинаре, и потребовал: «покажи». А посмотрев, констатировал: «похож». Это весьма высокая оценка – именно портретируемые находят себя на портретах как правило совершенно непохожими. Они судят себя не по внешним формальным признакам; так точно видела их и Людмила.

Ее главным призванием в искусстве был, полагаю, быстрый портрет с натуры. В лучшую свою пору (когда была «набита рука») – она не нуждалась в том, чтобы ей хоть сколько-нибудь позировали. Достаточно было, чтобы занимались при ней своими делами. – А если хотела изобразить какое-то историческое лицо, то собирала максимум доступных фотографий или репродукций; результат, даже если воспроизводил ракурс какой-нибудь из них, на самом деле не опирался ни на одну; тут работала долго и трудно – идя не от слабого к сильному, а меняя один замечательный результат на другой.

«Создал я в тайных мечтах / Мир идеальной природы, – / Что перед ним этот прах: / Степи, и скалы, и воды!» – эти строки Людмила цитировала как нечто странное для нее. Сам я думаю, что если бы изобразить этот идеальный брюсовский пейзаж, он бы ни к черту не годился. Художник – это умение видеть; практически говоря, хороший пейзаж нельзя создать в мастерской, в этом Людмила не сомневалась. – Рисовала ли она портреты по памяти? Со зрительной памятью у нее точно было все в порядке. Но я знаю лишь один портрет, нарисованный ей не с натуры, – в нем она осмысляла характерности поразившего ее лица. Теперь я этого портрета в ее альбоме не нахожу.

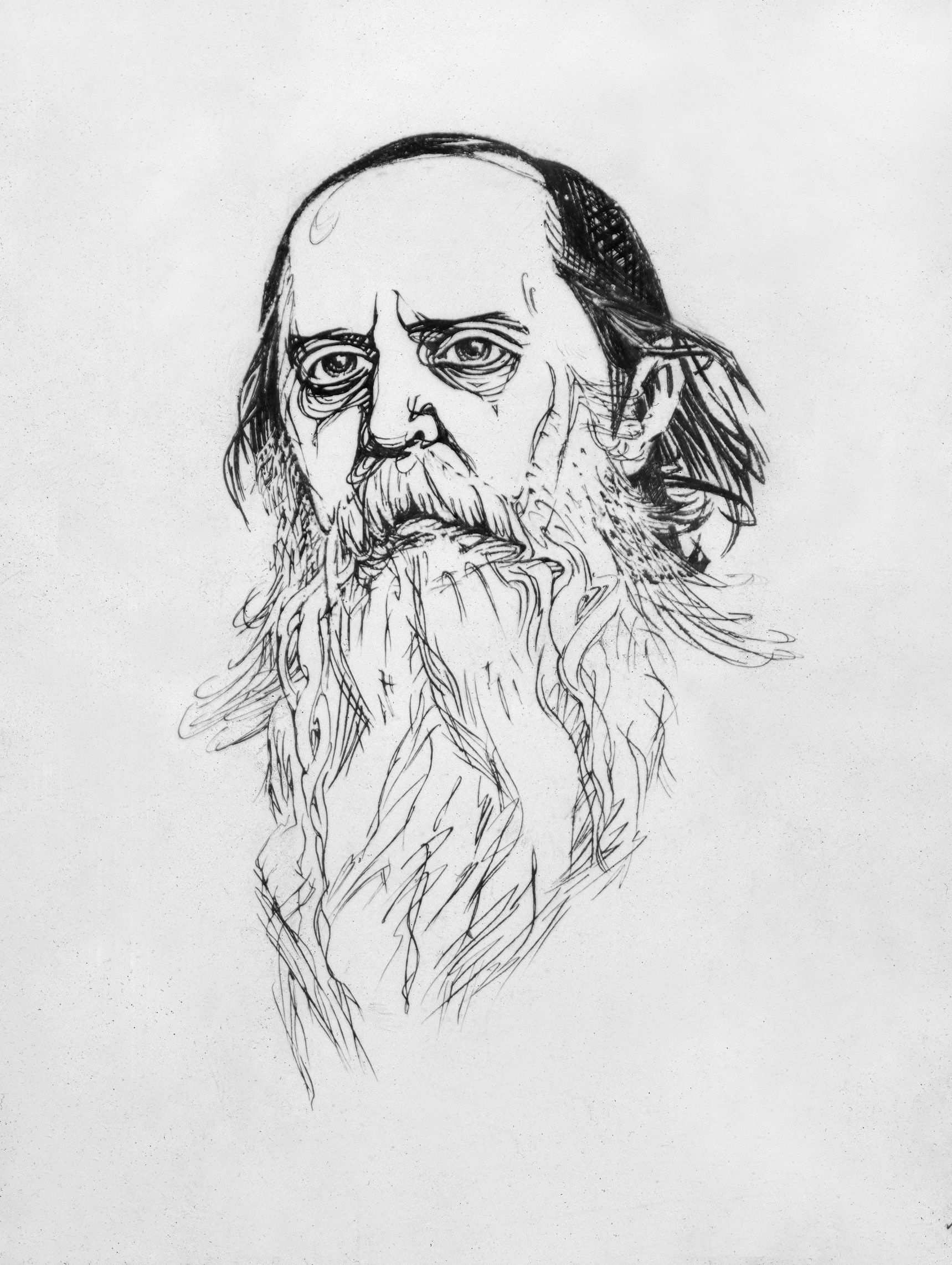

Некоторые ее работы вполне, но своеобразно признаны и популярны – например, набросок (фломастером) Пушкина, оригинал которого безуспешно пыталась купить у нее некая итальянка, и который можно встретить во многих интернет- и печатных изданиях. (На самом деле этот «набросок» представляет собой плод долгих и упорных поисков, один из множества вариантов, в истоке которых лежит тщательно проработанный и замечательный карандашный рисунок – который, подозреваю, она уничтожила как чисто технический, увидев мой интерес к нему…) Так же своеобразно признан портрет Салтыкова-Щедрина, многое другое... «Своеобразно» потому, что почти всегда анонимно, без упоминания автора. Или даже, из-за небрежности редакторов сайтов, под чьим-то чужим именем (как например портрет Л.Ф. Окназовой). Кстати, упомянутый портрет Пушкина, как я в этом лично убеждался, «в народе» обычно приписывают самому Пушкину. Это нас с нею несколько смущало: Пушкин, при всей его гениальности, ТАК не рисовал.

Постоянно приходилось слышать, от увидевших ее работы впервые, одну и ту же непонятную фразу «я бы так никогда не нарисовал(а)!». Это Людмилу даже немного коробило – будто любой может быть художником. Но я, кажется, понимаю настоящий смысл этой фразы: научиться так рисовать нельзя.

Я допускаю – нет, я совершенно уверен, – что если бы ее рисунки каким-то образом оказались в папках лучших мировых художников-классиков (не дутых), то ни один искусствовед или художник не усомнился бы в том, что там им и место, а может быть, какие-то из них и прославились бы как лучшие из работ этих классиков… Этим я не хочу сказать, что художников, к которым было бы применимо такое предположение, более не существует. Но это, повторю, – «олимп».

Способность ее к скульптуре, как я выше уже продемонстрировал, была такой же абсолютной, как и к рисованию. (Странно, но эти две способности не всегда даются художнику вместе.) Материал – глина, пластилин, дерево, кость (пластмасса). Портретов в глине и пластилине не сохранилось ни одного, не сохранилась (подарена) работа и в пластмассе… Из известных скульпторов выше всех ценила, по крайней мере чаще всего вспоминала, Голубкину. Вспоминала, помнится, и Белашову, затем – Шадра, Андреева и, конечно, еще многих других. Смолоду очень трогали ее «Се человек» и «Не от мира сего» Антокольского. А первым ее детским «скульптурным» впечатлением была скульптура «Сатир и нимфа», увиденная в Третьяковке еще до войны – за те несколько часов, что ее мама с отчимом могли пробыть в Москве, успели и туда – думается, это был момент предощущения ее собственных возможностей в этой области.

Ее готовы были принять, переводом из МАрхИ, кажется, в Суриковку. Но Людмила передумала, а там не настаивали, понимая видимо, что учить ее нечему: «умеете лепить (она принесла показать скульптуры) – и лепите!». Так или иначе, она не могла бы сделать из рисования или скульптуры профессию, превратить это в деловую обязанность. Не только какие-то начальственные требования, но даже столь необходимая многим востребованность отбивала у нее всякое желание к творчеству. – Может быть, я приведу не слишком точный пример, но: однажды ее мама, увидев, как она лепит, пользуясь всякими негодными к тому инструментами, купила ей ко дню рождения стеки (что было конечно для них дорого). И Люда, столкнувшись с такой заинтересованностью в ее увлечении, долго не могла после этого начать лепить…

Если можно назвать «стилем» или «манерой» точность, уверенность и какое-то точное изящество штрихов или пятен – то, конечно, они у Людмилы были. Но я бы предпочел этих слов в отношении ее творчества не использовать: подражать такому стилю невозможно (а без возможности его перенять, стиль – не стиль), и слишком часто стиль и манера выступают прикрытием недостатка и мастерства, и таланта.

Когда я сканировал работы Людмилы, немного уже стертые, на пожелтевшей от времени бумаге, в том числе почти миниатюрные наброски из блокнота размером 10х14 см, возникло какое-то ощущение обнаруженного вдруг клада, найденного сокровища. Оказалось невероятно увлекательным – рассматривать ее рисунки под сильным увеличением, обнаруживая то, чего невооруженным глазом, в докомпьютерную эпоху, разглядеть было физически невозможно. Чего, стало быть, не могла оценить и она сама, когда их создавала. А именно: за малостью размеров не скрывалось ни малейшей неопределенности или неуверенности, никакого расчета на то, что «этого все равно не увидят». Об этом и говорить как-то неловко. Ты все видишь; видишь, как карандаш прерывается на зерне бумаги… рвется прямо там, где штрих должен передать почти соразмерные зерну детали… но, так сказать, художественная точность волшебным образом превосходит объективные физические возможности.

Еще о «zoom». – Обожала, на выставках, разглядывать картины – и особенно те, написанные широким мощным мазком, которые «положено» обозревать издалека – с самого близкого расстояния, вплотную. Хотела непосредственно осязать мастерство. Интересно, если бы кто-нибудь сказал ей тогда что-нибудь вроде «мастерство – это еще не талант», – как бы она реагировала? Наверное, заметила бы про себя (ее словами): «плетет черт-те что».

С натуры рисовала очень быстро. А рисуя не с натуры, Людмила так же быстро, чуть ли не сразу добивалась великолепного результата – так, что наблюдатель, я например, приходил в восхищение и считал, что работа совершенно закончена, и лучшего желать нельзя! Но она так никогда не считала, и работа многократно переделывалась (казалось, что, чем больше хвалишь, тем вернее работа будет изменена), переделывалась иногда кардинально, совершенно безжалостно, и порой затягивалась на долгое время, высасывая из нее все силы, до изнеможения…

Говорят, писателя можно оценить по тому, сколько он из своего произведения вычеркивает. То есть, видимо, насколько он способен жертвовать в т.ч. самыми удачными частностями ради целого. Так, не вошедшие в «Онегина» стихи сами по себе гениальны, и т.д. – Но писатель хотя бы оставляет отброшенное в черновиках. Не то художник. Наблюдать за физическим уничтожением замечательного произведения искусства, ради другого, которого ты еще и представить себе не можешь (да еще и без уверенности, выдержит ли, скажем, истертая бумага) – было совершенно невыносимо! – Например, большой портрет Салтыкова-Щедрина был готов, как обычно у Людмилы, невероятно быстро, и был несколько, и великолепно, утрирован. Пока я переживал свои восторги, все «анатомически» неверное было соскоблено лезвием (это рисунок пером); результат, которого еще пришлось со страхом ждать – не «эффект», а совершенство. Из всех «собирательных» (сделанных после жизни) портретов Щедрина, которые только я видел – это, с большим отрывом, лучший.

...Я привычно рассматриваю этот портрет на мониторе кусками, с большим увеличением – наслаждаюсь и изумляюсь невероятной красоте линий, их скрещений и переплетений (а ведь это «непоправимые» тушь и перо!), – красоте, о которой художнику явно нисколько и не думалось – важна была только точность!

Достигнутое для нее ничего не значило в сравнении с тем, чего ей было надо достигнуть. Бывала так не удовлетворена тем, что делает, что даже я – не могу простить себе – иногда ей почти верил. Сейчас только обнаружил, в самом неожиданном месте, совершенно потрясающий портрет Ахматовой…

Страсть добиться от своего произведения именно того, чего исходно желалось, не удовлетворяясь самым замечательным «что получилось», была у нее совершенно бескомпромиссной, если не маниакальной. С детства. Людмила рассказывала, как еще в дошкольном детстве ее мучило следующее: всегда после дня упорнейшего труда над каким-нибудь рисунком, когда ей уже даже начинало казаться, что желаемое достигнуто, едва приходил сон (что было для нее всегда нелегко, мешали ночные страхи), как ей являлся в глазах яркий идеальный образ рисунка… И наутро – проводив на работу маму, «до синенького заборчика» – она все начинала сначала.

К вопросу о замысле и воплощении: часто говорила, что нельзя заранее точно представить, что и как нужно сделать (в виду своего идеала), для этого нужно видеть, что уже получается, и отвергать… Это касалось и такого неважного, вроде бы, дела, как композиций в доме – художник остается художником во всем. Дом должен был быть «не скучным». Этому посвящала невероятно много времени и стараний. А мне нельзя было привесить, по ее указаниям, картинку или полку иначе, как с третьего раза – на сколько-то сантиметров выше, ниже или в сторону. Такие мелочи, как попорченные дрелью и пробойником обои, для нее, как и положено художнику, значения не имели – вроде как помарка на бумаге.

…По ней видно было, что талант дается человеку не так, как, скажем, дается красота – даром; нет, талант – это заслуга, внутренний подвиг. На ее примере я убедился и в том, что даже только профессиональное мастерство не может возникнуть без страсти, стало быть, без таланта.

Специфически «детских» рисунков, отнюдь не «непосредственных», какими их принято считать, а скорее представляющих собой примитивные схемы изображаемого, у маленькой Люды, по-видимому, никогда не бывало. Она помнила свое удивление от того, как в первом или втором классе соседка по парте, отличница, изобразила на уроке рисования яблоко: аккуратно разделила контур яблока на две половины, а затем одну из них гладко закрасила красным, другую зеленым. И получила пятерку. Едва пришедшая в школу, после изнурительной, едва не убившей ее малярии, Люда считалась, видимо, по всем предметам безнадежно отставшей, и получила за свой рисунок чуть ли не тройку. – Наверное, это был ее первый опыт столкновения с разными учеными оценками произведений искусства – их она совершенно презирала. «Кроме (настоящего) художника, никто в искусстве ничего не понимает.»

…Как трех- или четырехлетняя Людочка усвоила перспективу. – Однажды целый день она промучалась над тем, чтобы изображаемый ей забор от угла «повернулся», упрямо протирала и протирала карандашом до дыр, на многих листах, край забора (Людмила есть Людмила!), пока вечером не пришла с работы мама и не провела от этого края две сходящиеся линии. И все стало ясно. – Уверен, что это был единственный случай, когда Людмила чему-то серьезному в искусстве у кого-то научилась – потому он ей и запомнился.

Нигде в своем довоенном и военном детстве, разумеется, не учась и не имея никаких самоучителей, Людмила поступила в Ростовское художественное училище, где прозанималась год, и затем в Московский архитектурный институт. Пятерки по рисунку на вступительных, которых (не знаю, как сейчас) в МАрхИ практически никогда не ставили, обеспечили ей поступление несмотря на провальное (в отношении аккуратности) черчение, немецкий, которому в ее школе учить было некому, и изгнание с экзамена по письменной математике за подсказки (к счастью, изгнавшая ее математичка после разобралась, по сданным работам, что подсказывала именно Люда, а не ей подсказывали). – А рисовала тогда, до поступления в училище, Люда именно таким способом, каким не рекомендуется этого делать в учебных пособиях: не все сразу, начиная с наметки композиции и общих объемов, а начиная с какого-то определенного места. Люда начинала с глаз. Также и в акварели – не прокладывая предварительно общие тона по всему рисунку, а точками. И тоже начиная с глаз.

Если Людмила чему-то в искусстве и научилась у других (кроме упомянутой перспективы и, может быть, рисованию «от общего к частному»), то только так: достаточно ей было, скажем, увидеть в ростовском музее картину, написанную широким и пастозным мазком, или исполненную по-сырому акварель, чтобы понять: стараться «прилизывать» совсем не нужно.

Но и «развязаны руки» у нее были по-своему. В ее акварелях, вопреки правилам акварельного «шика», работает и карандаш, и невозможны потеки. Ее потрясающая техника вызывалась к жизни задачей, а задачей не мог быть интересный лист сам по себе, но только заинтересовавшая ее натура.

…Объективности ради, скажу – был все-таки один полученный ею совет (от старшекурсника «Володьки» – Владимира Александровича Сомова), который она помнила. «Трудись над работой сколько хочешь, но в результате должно получиться так, будто это тебе ничего не стоило.» Но, точно, Людмила никогда и ничего не сделала бы в своей работе потому, что вспомнила бы какое-то правило. Или озаботилась бы тем, чтобы сознательно придать своему созданию какую-то видимость. Дело в том, что все совершенное само по себе выглядит просто и естественно.

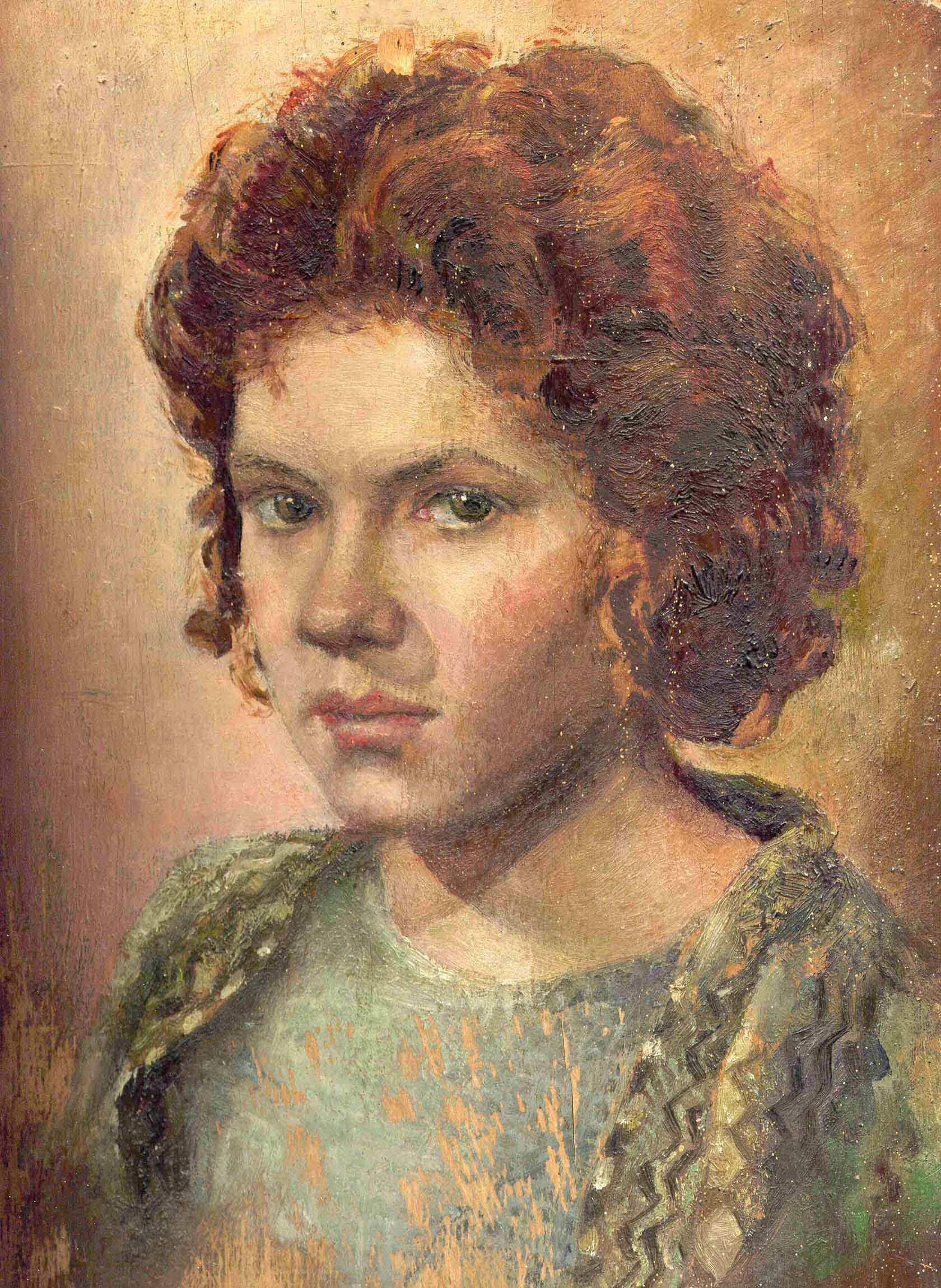

Во время войны рисовать стало не на чем – шли в ход любые свободные поверхности исписанных страниц, старых тетрадок и книг; наверняка проблема была и с красками (если они вообще были), и с карандашами… Но и в обычное время Людмила пользовалась теми минимально годными материалами и инструментами, которые попадались ей под руку, специально и любовно не обустраивала рабочее место и т.д. Единственная, может быть первая ее работа маслом, которая сохранилась – портрет ее девятнадцатилетней, в голубом шарфике, который ей подарил после окончания школы друг Женя – написана на выгнутой крышке старого чемодана (впрочем замечательно ей загрунтованной – ничего не пожухло). Художники давно замечают за собой, как влюбляются в запахи красок (а это может быть и карболка), разбавителей, грунтов – все это объективно не слишком приятные запахи. Их очаровывает, так сказать, сам воздух искусства. Так вот – спрашивал и получил ответ – Людмиле эти запахи не нравились! В искусстве она занималась не искусством, оно в ее задачах оставалось только подручным средством.

Ее всегда удивляло, когда ее просили что-нибудь для кого-нибудь «хоть кое-как» нарисовать, поскольку ей это не составит труда и в любом случае получится лучше, чем они сами бы нарисовали. «Кое-как» звучало для нее нелепо: рисование требовало напряжения, о котором просящие, конечно, и не подозревали. – Я думаю, что талант – это и есть способность подключить к делу все силы, главное, подсознательные или «надсознательные»…

Могла ли работать без вдохновения? – Никогда и не стала бы, зачем?.. Но ее вдохновение был самый напряженный труд.

Пейзажей она никогда не рисовала и не писала. Жаль… Она слишком любила природу, и ей важнее было ее воспринимать, растворяться в ней, ни на что не отвлекаясь. «Проявляться» на природе было ни к чему. Кавказ, горы, где по ее выражению «чувствуешь себя в гостях у Бога», или ее любимое Подмосковье – она запечатлевала на слайдах, простенькой «Сменой». Но пейзажную живопись (как и вообще живопись) любила – если только это было то направление, которое можно условно назвать по имени его, может быть крупнейшего, представителя – Константина Коровина. (Если пейзаж, уточню это – то пленэр, если портрет – то с натуры; форма лепится цветом; каждый положенный цвет остается ярким, но «знает» о том, какой цвет рядом и в любом месте холста; смелый мазок, без которого не передать неповторимость момента…) Это направление в общем и воспринималось ей как сама живопись, в ее полном выражении, а все прочее, с использованием холста и красок – как что-то другое, к чему никакого интереса не проявляла.

...Большие выставки Левитана и Шишкина (а не только Коровина) мы с ней посетили; конечно, в этих художниках есть то главное, чего она ждала от живописи, только зачем-то, как она говорила, они «связывали себе руки». Кстати, даже французский импрессионизм тоже воспринимался ей как только шаг к этой настоящей живописи. Тот факт, что пленэр, мазок и прочее – открытие этих самых французов, был для нее из разряда «сведений», «знаний», которые на ее непосредственное восприятие повлиять никак не могли.

Однажды мы с ней зашли на выставку художницы, которая, как позже мы узнали, была расхвалена Шиловым. На входе в зал нас встретили как «своих», словами – «заходите, это не мазня!». Людмила ответила – «а мне нравится как раз мазня» (свое отношение к тому, что ей было важно, она не скрывала даже из любезности). И потом несколько дней не могла отделаться от того, что видела мир глазами той художницы (такое всегда с ней бывало после выставок) – в данном случае жестким и бесцветным.

Разумеется, пастозный мазок был важен не сам по себе. Вспоминаю, каким диким ей показалось суждение, что «…зато у Ц. живопись хорошая». Сходили мы специально ее, эту живопись, посмотреть – когда знакомые ей сказали, якобы тот пишет, «как Коровин».

Средневековой (в особенности) и вообще «прилизанной» живописи, что называется «старых мастеров», с ее четкими контурами и локальными цветами, не ценила. Не помню даже, чтобы хвалила живопись Леонардо (в отличие от его рисунков). Историческая значимость этой живописи, никакие ученые сведения ничего, как только что сказано, изменить в этом для нее не могли. Впечатления ее могли быть только прямыми, непосредственными.

Вообще, если Людмила высказывала какое-то свое отношение к чему-то в искусстве, которое меня удивляло, я и сам стеснялся «лезть к ней» с рассуждениями или тем более чьими-то учеными оценками (насколько они были мне известны). Слишком чувствовалась неуместность всего этого – прямого ощущения в искусстве ничто не заменяет. Прав тот, кто больше одарен способностью ощущать. Это как если бы самый догадливый слепой пытался подсказывать дорогу зрячему – тому, кто ее просто видит.

Передвижники, жанровая и историческая живопись для нее, в общем, существовали. Поскольку это и портреты, и выражения лиц, причем в большинстве случаев, конечно, натурные. – Но то, как можно создать «Утро стрелецкой казни» (в этот зал Третьяковки вообще не входила), или «Иван Грозный и сын его Иван» (хотя Репина ставила очень высоко), у нее в сознании не укладывалось. Как и то, зачем на картинах Айвазовского всякий шторм украшается изображениями утопающих.

В конце 1970-х весьма оценила эстамп – в основном, лаконичную цветную и черно-белую линогравюру (например, пейзажи и цветы Татьяны Скородумовой, но и многое другое)… Этот замечательный и воистину демократичный жанр был «похоронен» современным рыночным обывателем с его пристрастием к многодельному и дорогому (или имитирующему дорогое).

Те общепризнанные гении (в кавычках или без), художники, начавшие в 20, 30 или 40 лет, в отношении которых понятие профессионального мастерства как бы неприменимо и чье бьющее в глаза неумение как бы и составляет особую примету их гениальности – для нее совершенно не существовали… «Отдать» ей Ван Гога мне было все-таки жалко: «все-таки он трогает…», начинал я, – но настаивать не решался. (Что до знаменитых примитивистов, то они, прямо говоря, вызывали у нее отвращение.) «Натурализм» с его посягательством на «как живое», а создающий мертвенное, конечно, нужной альтернативой «Ван Гогу» для нее не являлся.

Помню, как насмешил Людмилу рассказ одной интеллигентной дамы, у нас на кухне. Та, в отчаянной попытке лично ощутить великие достоинства Малевича, которые, по ее сведениям, всякому культурному человеку положено было ощущать, надеялась в черной, накрашенной из одного тюбика поверхности его «Квадрата» разглядеть какие-то цветовые нюансы – видимо, долженствующие составить гениальность этого произведения – и не сумела!.. Подходила на самое близкое расстояние, какое только позволено было – и никак! Не хватило у ее глаз, как она решила, соответствующей чувствительности… Желание принудить себя видеть то, чего не видишь, тем паче восхититься этим, было для Людмилы верхом нелепости. (Я иногда пытался смягчить эту ее позицию: «ну, а вот в детстве, когда человек еще только формируется, он может…» – «Нет, не может!».)

Между прочим, разительно неверное использование Малевичем материала – податливые холст и кисть, как и округлая столовая керамика, никак не подходят его монотонно закрашенным геометрическим фигурам – уже, что называется, «заставляет усомниться», – тут не помню ее точных слов. А вообще на соответствие материала и задачи всегда обращала внимание. Если материал «работал» на задачу сам по себе – например, в нужном месте на картине оставался незакрытым краской холст, или в скульптуре оставалось необработанным дерево или камень – это ее всегда радовало. Кроющие или прозрачные краски; хранящая следы пальцев глина, вечный мрамор или живое дерево «работают» каждое по-своему. У Коненкова, например, ей не нравилось то, что в его точеных деревянных скульптурах дерево использовано как мрамор.

Значение и возможности «чистых», ничего не изображающих цветовых пятен и линий чувствовала Людмила, конечно, в самой полной мере. Суждения вроде тех, что хорошую картину можно перевернуть, и она останется хорошей, или что палитры (у хороших художников?) сами представляют собой произведения искусства, и т.д., были для нее самоочевидными. В детстве, ничего, уж конечно, не слыхав об «абстракционистах», сама глубоко и надолго «западала» (ее слово) в рисование пятен, ничего не означающих композиций… Без этого не существует художника! – Кстати, декоративное искусство, по существу остающееся, несмотря на свое прикладное назначение, лишь в этой сфере «чистого искусства» (минус претенциозность), занимало Людмилу всегда. Невозможно представить себе, чтобы в ее быту появилась случайная, не радовавшая бы ее глаз вещь, будь то тарелка или простынка (причем угадать ее отношение к вещи, когда кто-нибудь, хоть и я, пытался что-то ей подарить, было почти невозможно – отношение было слишком личным). Она и сама многое делала в этом роде.

Любила балет – красоту движения. Помнила свое сильнейшее впечатление от первой встречи с ним – кажется, в Москве. Оставила чудесные – легкие и изящные – графические фантазии-композиции на тему балета (часть из них воспроизведена здесь на сайте, а часть оказалось невозможным воспроизвести из-за избранной Людой техники – они процарапаны иглой по какому-то прозрачному пластику). Но, после смерти (или гибели) своего старого друга Владимира Яковлевича Либсона, страстного обожателя гор и настоящего балетомана, уже не смогла его смотреть.

Нащупанный, стилем 1960-х, женский облик считала идеальным (ну, или наиболее адекватным женщине). Моду с ее изменениями – как необходимость чему-то подчиниться в ней, хотя бы на уровне «приличий» – презирала совершенно. «Красиво – то, что красиво!» Едва не разочаровалась в Плисецкой, когда услышала ее слова – «красиво то, что модно». – Действительно невообразимое, для артиста такого уровня, высказывание.

О ее отношении к специфически «современному» искусству. – Когда я, из любопытства к ее реакции, показывал ей какие-нибудь произведения Ш-на, могла здорово разозлиться. Не на Ш-на, а на меня. «Зачем ты это мне показываешь?!» – «Между прочим, он академик такой-то Академии.» – «Мне-то какое до этого дело?!» Как если бы я обращал ее внимание на чью-нибудь позорную оплошность, из тех, которых не следует замечать и тем более комментировать. Фамилии его она точно не запомнила. И, таким образом, никаких ее отзывов о его творчестве не было… Впрочем, вру! Один, косвенный отзыв все-таки был. Однажды нашу старинную добрую знакомую (надеюсь, она этого текста не прочтет), женщину-искусствоведа спросили при нас, нравится ли ей скульптура Ш-на «Петр I», и та с восторженным выражением ответила – «о-очень!». Вот это «очень!» вспоминала часто и язвительно, как пример полной непричастности «понимающей» публики к искусству («они знают только, что говорить»), и ее «стадных» (ее слово) реакций.

Можно, видимо, и не упоминать, что те публичные хулиганские и похабные выходки («перфомансы»), которые встретили столь восторженное понимание в интеллигентских кругах, вызывали у нее ту реакцию, которой они заслуживают. Жалко было только ее нервы. Да еще немного тех наших знакомых, которым случалось некстати похвастаться перед ней принадлежностью к «понимающим».

Не художник для правил, а правила для художника. – Однажды в мастерской, оформляя какой-то поздравительный адрес, применила дополнительные цвета. На что ей в бригаде (группе) искусствоведов тут же деликатно-высокомерно указали. «Успокойтесь, никто из вас ничего не понимает.»

Знает ли талантливый о своем таланте? – Знает! (Правда, само по себе такое «знание» еще не показатель – так бодрствующий знает, что бодрствует, но и грезящий может так думать.) – Видеть на выставках, что кто-то из знаменитостей далеко не так хорошо рисует (обладает способностью рисовальщика), как она, для нее было привычно и совсем не удивляло, это даже не обращало на себя ее внимания. Она могла оценить что-то в замысле картины или в каких-то эффектах. Но, если на это обращал ее внимание я, она не спорила, как с чем-то само собой разумеющимся. Свои возможности она вполне сознавала, но это не наполняло ее никакой гордостью, настолько они были для нее естественны.

Вообще, на удивление снисходительно могла относиться к чужому, совершенно несравнимому с ее собственным, рисованию, просто не сравнивала и потому могла искренне хвалить (хотя правдива бывала чуть не до грубости). Правда, лишь до тех пор, пока кого-нибудь, по примеру «жаль что незнаком ты с нашим петухом», не угораздит поставить ей что-то подобное – хоть и прославленное – в пример.

Настоящие чужие таланты очень ценила. Помнила, по Ростовскому училищу, «Юрку» (Юрия Михайловича) Атланова (его мы однажды увидели издалека рядом с ЦДХ у Крымского моста; не знаю, впрочем, как она оценила бы его «взрослое» творчество), и «Мишку» (Михаила Яковлевича?) Пономарева с его «фиолетовыми», как бы непохожими на натуру, но замечательными натюрмортами. Совершенно одинаково ценила настоящее произведение искусства, видела ли его в Пушкинском музее или на Арбате, «за трешку». У нас в квартире и сейчас висит один замечательный этюд с Арбата – правда, за 40 рублей. Точно также и в обратную сторону, одинаково отвращалась, как правило не комментируя, от не-искусства – наивного, на Арбате, или претенциозного – в ГМИИ. Даже неловко вспоминать об этом – настолько такое отношение было для нее естественно.

Отмечала печальный факт, что настоящий художник, даже самый признанный, работает в прямом смысле ни для кого – поскольку и самый лучший зритель не в состоянии охватить хоть малой части вложенного в его произведение. «На выставках слишком много картин»: того часа-двух, что человек может провести на выставке, не хватит и на то, чтобы рассмотреть одну… На выставках, в силу этого, очень уставала, было ей и обидно за художников, но в общем эта ситуация в особое отчаяние ее не приводила: сама она, по собственному расположению, работала только для себя.

Надо сказать, выставки посещала (для художника) редко – если только кто-нибудь ее «вытаскивал». «Художественные впечатления» получала везде.

Многие, даже великие архитекторы, как рисовальщики далеко «не тянут» на художника. – Пример отличия между «владеть карандашом» и «художник» был у меня перед глазами. Разница была такой же, что и между «хорошей памятью» и ее «паранормальной» памятью на стихи. (Кстати, сама Людмила считала природу любых выдающихся способностей именно «паранормальной».) Все это меня занимало, и, если Людмила вспоминала и хвалила чьи-нибудь студенческие проекты, я всегда интересовался: а рисовал (этот студент) хорошо? – и ответ всегда был: «не обращала внимания». За исключением одного случая. И то, я слышал об этом лишь раз, упомянутое ей вскользь. Однажды ее институтский друг, старшекурсник, всеми в институте признаваемый за великий талант, «закончил» ее рисунок к сдаче (она, как всегда в сессии, «зашивалась»). Тут только она заметила, что рисует он слабее ее. Вообще, чужого вмешательства в свою работу она совершенно не терпела – не представляю, как она ему это позволила! Скорее всего, рисунок был выброшен.

К пропаже своих работ относилась с непостижимым для меня спокойствием, зато к малейшему вмешательству в них – случающемуся в коллективной работе – абсолютно нетерпимо. – Вот первый по хронологии, известный мне пример. Однажды, когда Люда оформляла (рисунками) обще-школьную стенгазету (для класса это было гордостью, и ее освобождали от уроков для этого на два дня), девочке, которой было поручено вписывать в газету тексты, вздумалось в ее отсутствие украсить готовую газету виньетками. Стереть цветной карандаш, видно, не удалось, и Люда газету уничтожила... (О реакции классной руководительницы и всех прочих участников события она не рассказывала, видимо, вспоминать об этом ей было огорчительно, но, точно, никак не раскаивалась. Вообще же сознавалась – «у меня дурной характер».)

Если (по моим наблюдениям) вступающая в искусство молодежь постоянно находится в напряженном поиске каких-то абсолютных, но внешних и конечно же «современных» критериев того, как и что в искусстве «надо» и как ни в коем случае «не надо», то – нужно знать Людмилу, чтобы не сомневаться в этом – ничто такое ее не занимало, она вряд ли даже отдавала себе отчет в существовании каких-то подобных критериев. «Надо» от рисунка ей было всегда только то, скажу от себя, чего было остро надо достичь ей самой. – Это являлось, видимо, каким-то «камнем преткновения» для ее сокурсников, поскольку просто отринуть ее работы или оставить их без внимания, если что-то в них по их представлениям оказывалось как «не надо», было конечно же невозможно. Однажды Люда вошла в аудиторию и обнаружила, что ее блокнот с набросками был извлечен из стола и вся группа обсуждает их с преподавателем, причем так увлеченно, что она смогла незаметно ретироваться; когда она вернулась в аудиторию, блокнот был аккуратно уложен на место, и никто ничего ей не сказал… В другой раз она подслушала разговор своего товарища (Филлера), как он повесил «Людкин» автопортрет у себя дома на стенку, и как затем, в очередной раз что-то в искусстве «поняв», снял («теперь вижу – лажа!», цитировала она со смехом); вскоре он вернул его на место, и спустя многие десятки лет (он сам недавно рассказал Людмиле об этом), этот портрет в его доме висит…

«Искать себя» в искусстве – это было, что называется, не ее проблемой. Всегда делала только то и так, что и как сама хотела. Если что-то подобное и происходило, то, во всяком случае, само собой. Сделать что-нибудь в своей работе единственно с целью, сознаваемой или нет, не быть на кого-то похожей – такого за Людмилой и представить невозможно. – Скажу от себя: такой художник оригинален и в том, в чем по формальным признакам на кого-то похож, – поскольку истинный смысл слова оригинальность – подлинность.

Когда она рисовала что-то (кого-то) «по заказу» (на самом деле всегда только потому, что ей самой было интересно это лицо нарисовать), то заказчику можно было только посочувствовать. Сроков для нее не существовало, существовал только удовлетворивший ее результат, а удовлетвориться результатом ей было практически невозможно. – То же было, в какой-то мере, и на архитектурной работе – где срок святое – но ей прощалось.

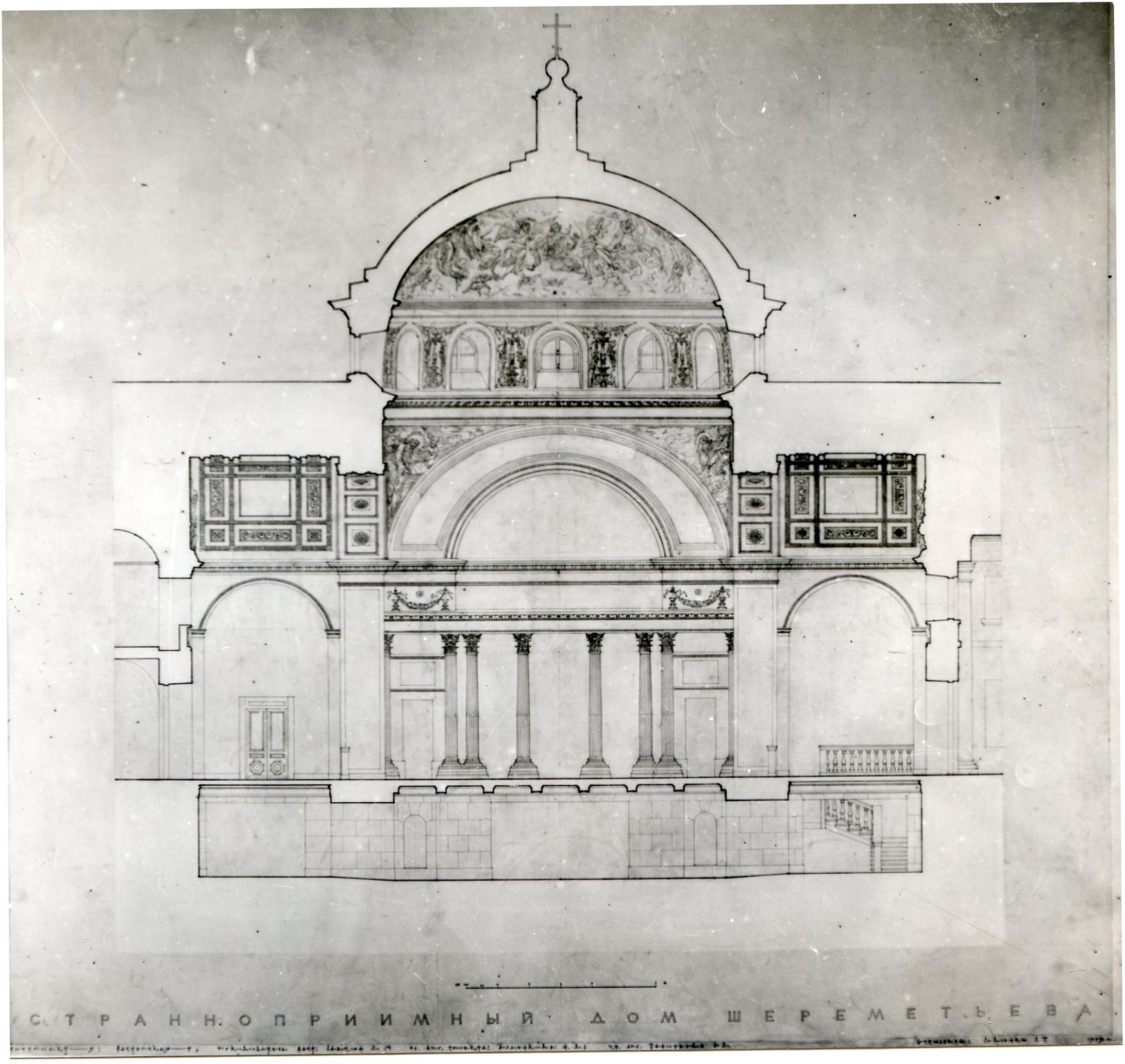

Архитектором, как она часто говорила, она себя не считала, вообще находила эту профессию себе несвойственной – в том числе потому, что в ней зависишь в своем творчестве от многих людей и обстоятельств – но была им, внутренне, в большей степени, чем многие известные архитекторы. Я так думаю. И дело не только в ее способности вообразить и спроектировать, которая постоянно отмечалась «метфондами» в институте, и не только в восхитительной, хоть и не особо аккуратной графике с изящными легкими прорисовками, оригинальной и красивейшей серой или цветной отмывкой и пр. (Очень малое из этих работ, и в плохой передаче, можно видеть здесь на сайте. Особенно жалко огромную доску с разрезом по центральной части Странноприимного дома Шереметьева, ныне «Склифа», с многофигурными росписями Скотти в куполе. Другую великолепную доску с общим видом Дома Шереметьева и вовсе погубили – ее «срезали»…) Дело в другом. Она чуть не физически ощущала масштабность или немасштабность зданий, их соразмерность среде и человеку, и остро чувствовала создаваемое ими настроение, какими бы ни были их другие достоинства – а это, видимо, в архитектурном таланте составляет главное. Между прочим, знаменитая церковь в Дубровицах, ее, как она выражалась, «пугала» (сама по себе «пышность» значения тут не имела – нравились же Людмиле церкви в Уборах и Филях). Буквально терпеть не могла Гауди. Не помню, чтобы выражала восхищение средневековой европейской готикой. «Она у нас ренессансистка» (говорил ее преподаватель Т.И. Макарычев).

(Гауди – до отвращения и возмущения. Культ Гауди объясняла полной эстетической нечувствительностью питающих этот культ: они радуются, когда хоть что-то их явно «бередит». Чуть не поссорилась со своим давним институтским товарищем из-за его примирительных слов по поводу Гауди – «архитектор имеет право на эксперимент». Действительно, сюрреализм, «страшный сон» в архитектуре – вроде кривых шпилей – эксперимент, академически выражаясь, сомнительный: если живопись имеет здесь то явное преимущество, что, как говорила Людмила, «на картину можно не смотреть», то архитектура создает среду, в которой человек вынужденно обитает, которая должна быть поэтому во всех смыслах комфортной, уже хорошо по ее мнению – если незамечаемой, и которую можно отравить. Исторический испанский город с его средой был Гауди, по ее представлению, «уничтожен» – хуже, чем если бы подвергся бомбардировке. – Как был «уничтожен» Новгород творением другого ее институтского друга – эзотерически весьма признанным зданием Драмтеатра... Впрочем, продолжала этому другу очень сочувствовать, в его одинокой старости.)

Если, в наших с ней разговорах, мне надо было сказать что-то вроде «лучший художник, какого только можно представить» – я говорил, для краткости, «Коровин»; если «лучший скульптор» – «Голубкина»; а если «лучший архитектор» – «Камерон» (как автор «Камероновой галереи» в Царском селе). – Специально о своих архитектурных предпочтениях Людмила почти не высказывалась, но явно это была вся русская архитектура (заграницей не бывала), всех времен, за исключением классической «готики» (не считая только баженовской церкви в селе Поджигородово), и ложно-национального стиля начиная от Тона. Об этом сужу, главным образом, по нашим многолетним воскресным поездкам по Подмосковью – идея их у Людмилы была всегда в том, чтобы подобраться к какому-нибудь памятнику архитектуры, усадьбе или храму, по возможности не кратчайшим путем, от электричек автобусами, а через «природу». (Мастером такого «подхода» был В.Я. Либсон, и его «желтенькие книжечки» из серии «Дороги к прекрасному» были растрепаны нами до крайности; иногда мы с Сергеем Малыгиным присоединялись к нему в его особенно трудных дальних поездках.) В этом отношении особенно, кажется, потрясает усадьба бабки Лермонтова Середниково – если подойти к ней издалека лесом, со стороны парка. Этой усадьбе сравнительно повезло, в смысле сохранности – в ней находился санаторий («Мцыри») – то же и любимые Людой Валуево, Петрово-Дальнее, Никольское-Гагарино... В основном же памятники архитектуры стояли без крыш и штукатурки, некоторые явно доживали последние годы. Полуразрушенные храмы и усадьбы видеть было хоть и больно, но привычно, к тому же, как говорят архитекторы, «хороша та архитектура, которая хороша и в руинах»… Но на впечатлениях от этих поездок останавливаться здесь нет возможности. Главным в них для Людмилы, как она говорила, была природа, но выбраться на нее было лучше всего, если была «задача» – памятник архитектуры.

Кое-какие восхищенные или одобрительные высказывания Людмилы об архитектуре, кроме упомянутых, все-таки припоминаю. Стрелка Васильевского острова, вид от Эрмитажа. Церковь Вознесения в Коломенском, в проекции на дали. Дом Пашкова. «Провиантские склады» Стасова. Станция метро Кропоткинская (но заступилась и за пышную арочную Арбатскую, когда Малыгин эту станцию раскритиковал как «сталинскую»; тот даже пошел на попятную – «ну, она может нравиться…»). Кстати, возмущаясь выставленным напоказ телом Ленина, считала здание мавзолея и красивым, и необходимым на фоне огромной голой стены за ним. Нравился ей и Дворец пионеров на Ленгорах, и снаружи и внутри. – Направления в архитектуре могут быть разными, но красота в каждом, разумеется, одна. – Самые увлеченные студенты времени ее учебы копировали для себя чертежи классиков; Людмила этого не делала, но когда узнала, что ее институтский друг, порвав с ордерной архитектурой, выбросил все свои папки таких калек – была сильно в нем разочарована. «Какой же он архитектор.»

Часто подмечала, что по-настоящему хорошо изобразить архитектуру, хоть в самом обобщенном виде – ведь обобщать надо правильно – может только архитектор (хотя тот имеет тенденцию «пересушивать»). Скажем, допустимо ли обобщать антаблемент штриховкой наискосок?.. Недостаток архитектурного «глаза» мешал ей даже в Остроумовой-Лебедевой. А восхитили ее, и в этом и в других отношениях, акварели (архитектора) Натальи Титовой. – Тем не менее радовали и городские пейзажи (маслом) «чистого» живописца Николая Буртова, многих других.

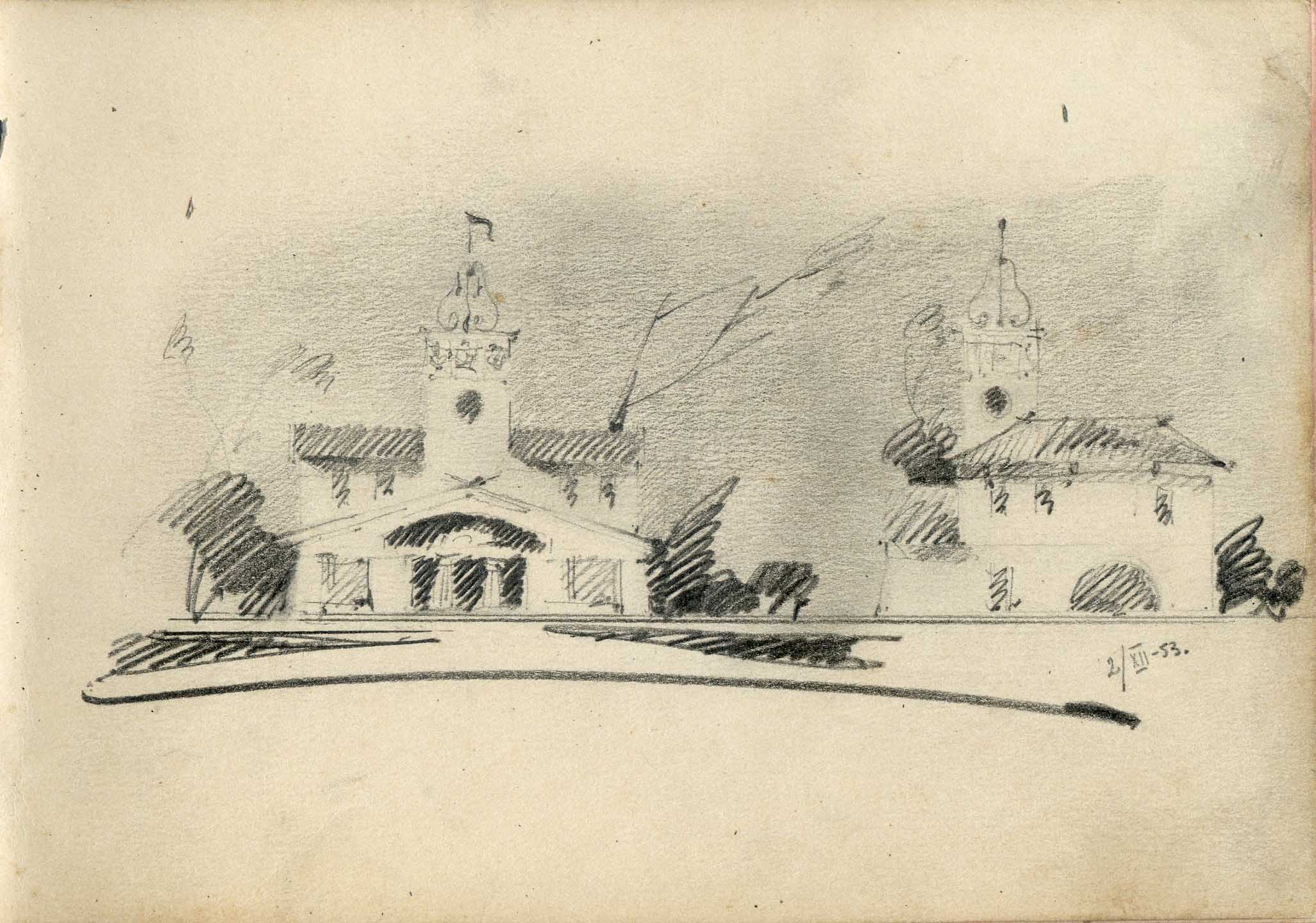

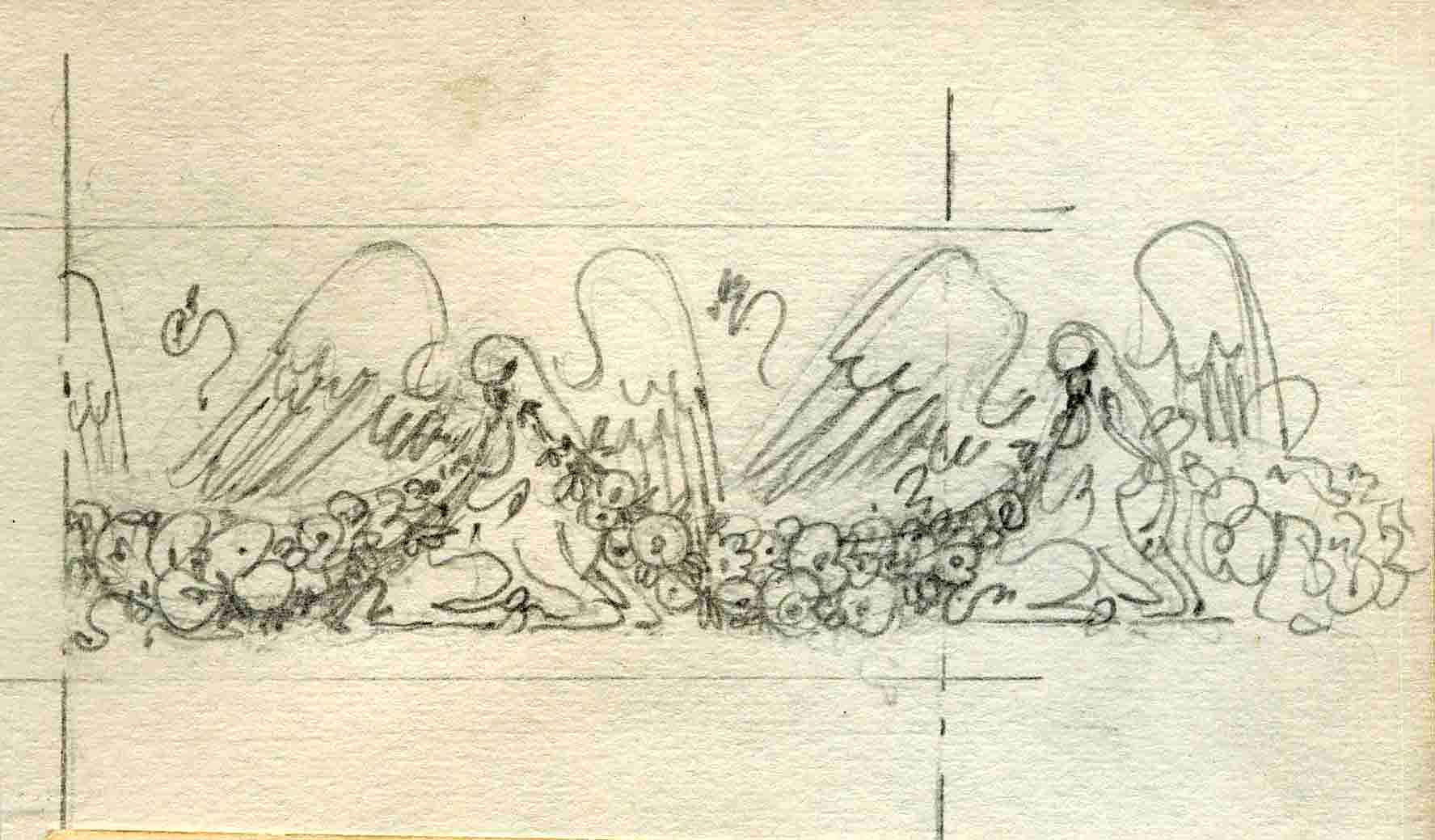

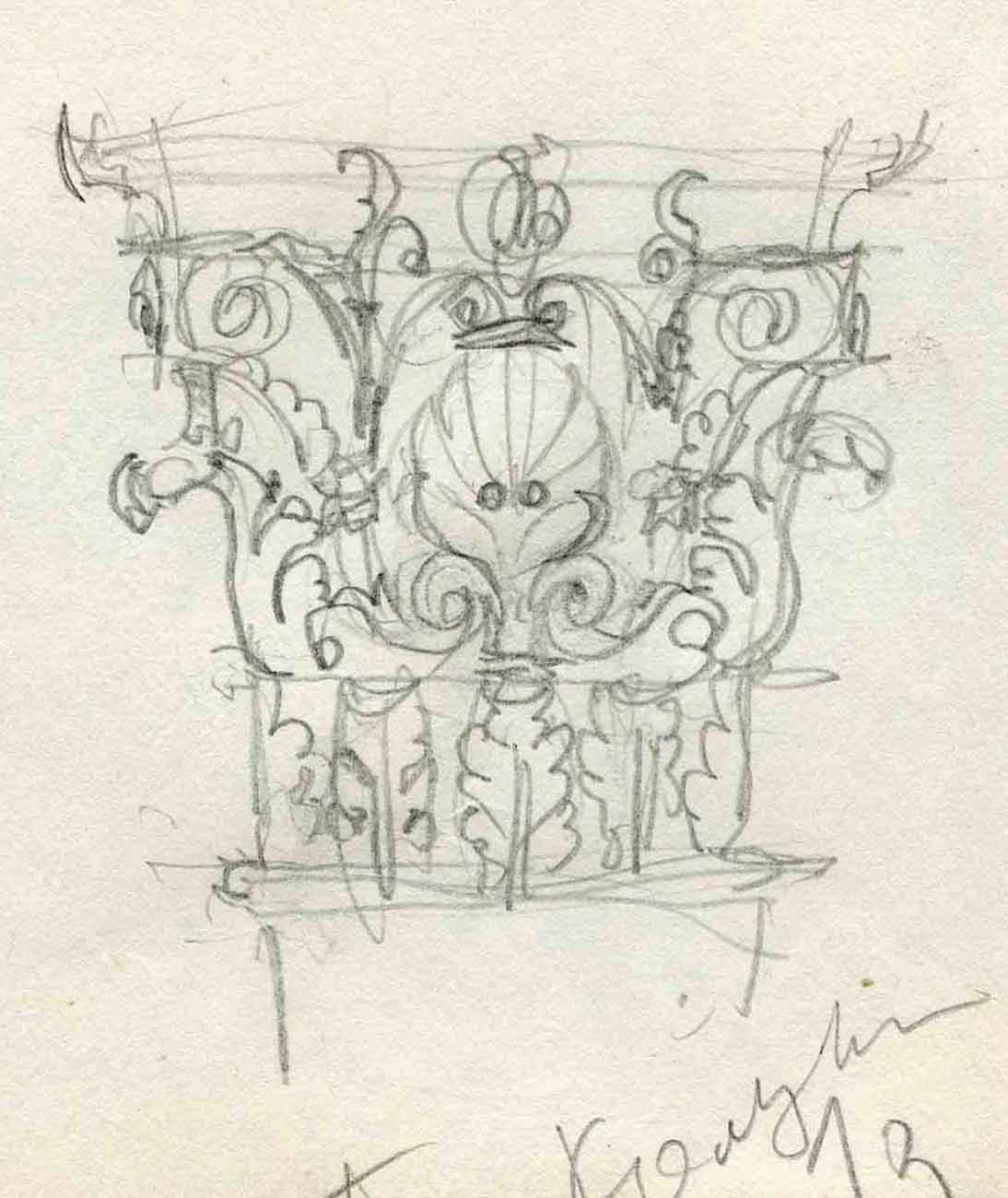

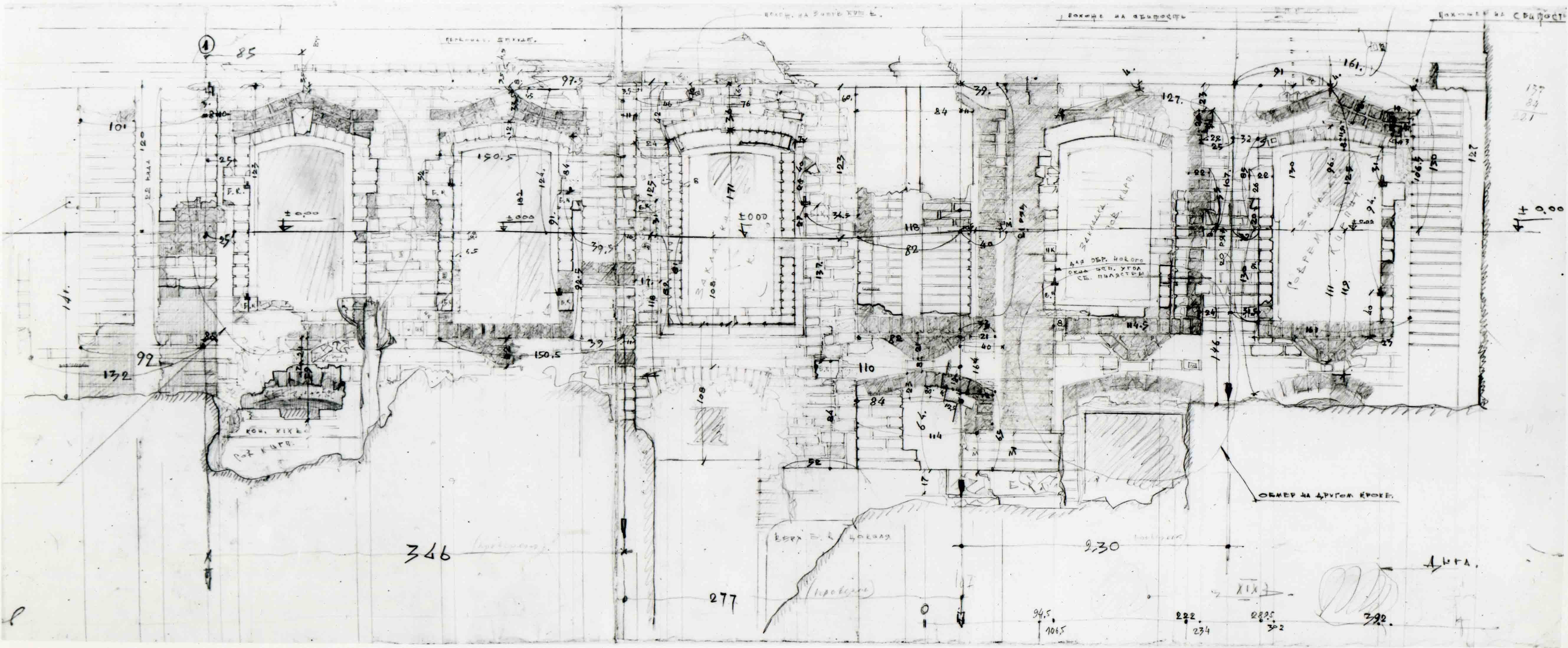

В архитектурных архивах можно раскопать множество ее чертежей – те, что я видел, настоящие произведения искусства. Время от времени к ней подходил какой-нибудь сотрудник мастерской, нашедший что-нибудь в архиве, многолетней давности, и говорил с почтением: «видел твои обмеры» (чертежи памятников архитектуры на тот момент, когда они дождались реставрации)… Но не менее, если не особенно потрясающими были ее кроки (натурные зарисовки памятников и их деталей, какой-нибудь лепнины или освобожденной от штукатурки кладки, по которой «читают» историю здания, с проставляемыми затем размерами); делать кроки приходится в любую погоду в т.ч. под небом и на лесах, с папкой в руках (а не за рабочим столом)… Один из них остался у нас в шкафу, не могу его не привести здесь. (Это фрагмент стены с зондажами т.н. Палат Кушашникова.)

Однажды, к какому-то юбилею нашей мастерской (мастерской Либсона), один из его организаторов (Владислав Мексиняев) уговорил ее написать «Гимн реставраторов», на предложенный им популярный песенный мотив. Она долго отказывалась, ссылаясь на неумение писать стихи. «Если ты умеешь ТАК рисовать, – был его аргумент, – то должна уметь все.» Гимн она написала, по общему признанию, очень удачный – бодрый и оптимистичный. («Дерзаем всех / всех / всех / увлечь свой мечтою – / понятной и простою – / одеть земной наш дом / искусством, / трудом…») Но приведенное суждение Мексиняева показалось ей странным: сама она ощущала так, что способности к чему-то одному даются человеку за счет способностей ко многому другому. (Я думаю, своя истина есть в обоих суждениях, и именно по Людмиле это было видно: талант это своего рода страстность, которая может проявиться в самом разном, но одновременно отбирая силы у многого другого.)

Она забрасывала рисование и лепку иногда на годы – если что-то занимало ее больше. Ведь и в искусстве первое – не сделать, а увидеть, почувствовать… «Художник – тот, кто видит мир как художник» – часто можно было от нее слышать. В этом и состоит его главное преимущество, т.е. его счастье. А, скажем, чьи-то возможные восторги – ее к творчеству совершенно не стимулировали.

Строки «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь etc.» ей не нравились своей полной, для нее, очевидностью; заключительные слова «нужно быть живым и только…» – тоже ее не впечатляли, не понимала их пафоса. Такой задачи для нее не было – не могла бы иначе. О том, что большинство из подвизающихся в искусстве, по существу, только к тому и стремятся, что по их представлениям обещает славу, и лишь исключительные из них способны ощутить проблему – как при этом остаться «живыми», – ей было знать неинтересно.

…Действительно, такое открытие, как «цель творчества» – «не шумиха, не успех», для большого художника (поэта) что-то уж слишком жалкое. Он мог думать, что «шумиха и успех»?.. Но и настоящая, по мнению Пастернака, цель творчества – «самоотдача» – мне, рядом с Людмилой, переставала казаться значительной. И это тоже было ей чуждо. Самоотдача, что это – самовыражение? служение людям? – Но в обязательность служения людям своим талантом Людмила не верила («никому ничего не нужно», «художник работает ни для кого»). Никак не стремилась и к самовыражению (достаточно вспомнить ее скептические «проявляться», «лезть с собой»); ей важнее было «воспринимать». Могу сказать совершенно точно, что, работая над чем-то, думала лишь о том, над чем работает. Больше ни о чем. Никогда не слышал от нее даже того, чтобы ей захотелось рисовать; только – «нарисовать» (кого-то конкретного). Цель ее творчества всегда была одна – воплотить в материале то, что ее вдохновило в натуре, или точнее – то, какое воплощение этого увидела в идеале. А если готовая работа ее удовлетворяла (и если это была работа из дерева или пластилина), то могла повесить ее на стенку или поставить на полку, и даже на выставки в Доме архитектора ничего не отдавала. Видеть это у себя в доме ей было важнее.

Обозначая свою принципиальную позицию в этом мире, чаще всего употребляла слово «обочина».

Не то, чтобы Людмила не знала о своем даре или не ценила бы его, – это и невозможно. И знала и ценила, была благодарна судьбе, что его имеет. Но это ровным счетом никак не было связано для нее с его внешним признанием – сказалась ее «социопатия». Умение «видеть мир как художник» было всегда с ней, и рисовать было необязательно, а если она кого и нарисовала – то уже, как она говорила, «присвоила» его, так что рисунок не страшно было и потерять. Те соображения, что достойное признания надо еще к этому признанию «приводить», точно такими же методами, как приводится к нему и достойное свалки, так чтобы оно в конце концов заняло свое почетное место рядом с этим последним – были ей абсолютно чужды и противны, она в них и нимало не углублялась. Больше чем «никому ничего не нужно» – я от нее по этому поводу и не слышал.

«А может, лучшая победа / над временем и тяготеньем – пройти, чтоб не оставить следа, / пройти, чтоб не оставить тени etc. » – эти стихи цитировала часто.

С высказыванием какой-то знаменитой женщины «чтобы женщине добиться того же признания в обществе, какого добивается мужчина, ей нужно быть по меньшей мере в десять раз талантливее», согласилась вполне, но никакого огорчения эта ситуация у нее не вызывала. Равноправие, конечно, должно быть, но «женщине самой ничего этого не нужно, у нее более крупное предназначение». – Это серьезное свидетельство! Ведь сама Людмила, несомненно, была в десять раз талантливее среднего занимающего любое положение, на которое она могла бы претендовать. (Впрочем, чисто деловых и административных способностей у нее не было – то ли от природы, то ли от полного пренебрежения к этой стороне деятельности.)